酒巻英一郎氏から金魚屋編集部がお借りした唐門会所蔵作品の中に、折帖形式の墨書作品が六点ある。『安井浩司『俳句と書』展』公式図録兼書籍の中でも紹介されているが、六点全てではなく、掲載された図版もそのほんの一部である。これらの作品は墨書として大変できがいいだけでなく、安井文学を読み解くための資料としても貴重だと思う。そこでこれから六回にわたって折帖作品を図版掲載して紹介したい。第一回目は『戯文赤禮記私抄』である。

酒巻英一郎氏から金魚屋編集部がお借りした唐門会所蔵作品の中に、折帖形式の墨書作品が六点ある。『安井浩司『俳句と書』展』公式図録兼書籍の中でも紹介されているが、六点全てではなく、掲載された図版もそのほんの一部である。これらの作品は墨書として大変できがいいだけでなく、安井文学を読み解くための資料としても貴重だと思う。そこでこれから六回にわたって折帖作品を図版掲載して紹介したい。第一回目は『戯文赤禮記私抄』である。

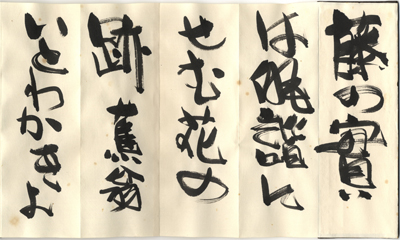

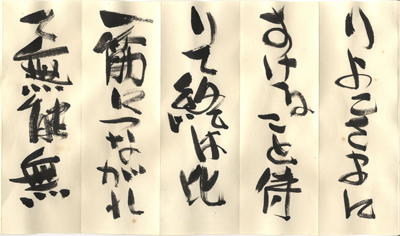

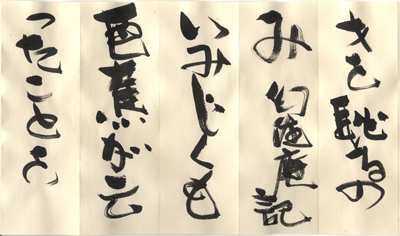

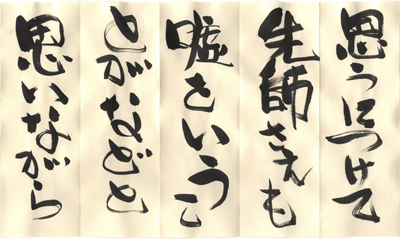

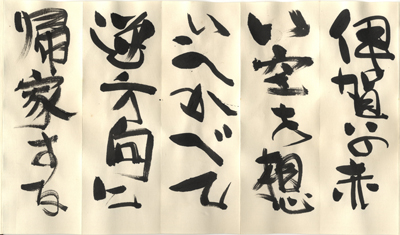

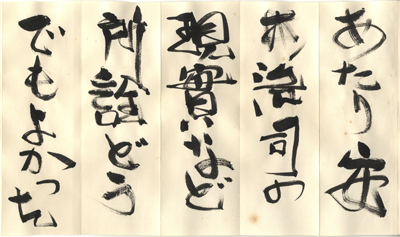

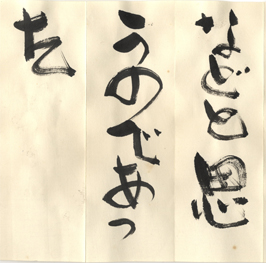

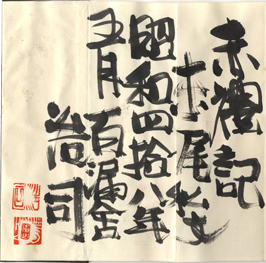

『戯文赤禮記私抄』は縦二十四センチ、横八センチ、厚さ約一センチで、布張りクロース装の表紙の上に安井氏の墨書表題が張られている。折りの数は三十六枚である。テキストは昭和四十九年(一九七四年)端渓社刊の『もどき招魂』所収、『赤禮記 『赤内楽』上梓の前夜』から採られている。墨書では句読点などが省かれているが、内容は『もどき招魂』所収のテキスト通りである。折帖の最後に『昭和四拾八年五月』とあるので、安井氏三十七歳の時の書である。

『もどき招魂』所収のテキストを以下に掲げておく。

藤の實は俳諧にせむ花の跡 芭蕉

「いとわかきよりよこさまにすけること侍りて、終に此の一すぢにつながれて無能無才を恥るのみ」(幻住庵記)。いみじくも芭蕉が吐露したことを思うにつけて、先師でさえも嘘を言うことが、などと思いながら、伊賀の赤い空を想いうかべて、逆方向に歸家するあたり、「安井浩司」の現実など所詮どうてもよかった、と思うのであった。

赤禮記末尾私文

昭和四拾八年五月

百漏舎

浩司(雅印)

『藤の實は俳諧にせむ花の跡』は、元禄二年九月、『奥の細道』道中の関で、芭蕉が弟子の維然に与えた句である。『藤の花は散ってもその跡は実として残るのだから、それを俳諧にしようではありませんか』という大意である。関は藤の花で有名だが、春の花だから九月にはもう散ってしまっている。花は散っても実(花の跡)を思って俳句は詠めるという、教育的な意味合いを含んだ芭蕉の句である。

「いとわかきよりよこさまにすけること侍りて」は、『ごく若い頃から人の道を外れて風流の道を好んできたわけですが』といった大意。『終に此の一すぢにつながれて無能無才を恥るのみ』は芭蕉の言葉の中で最も有名だから、説明するまでもあるまい。芭蕉が『無能無才』なら、俳人はもちろんほとんどの文学者の立つ瀬があるまい。だから安井氏は芭蕉の言葉を『先師でさえも嘘を言うことが』と受けている。

しかし芭蕉の『無能無才』という自己規定は本当でもあるのだ。金魚屋の詩人に聞いたのだが、『荒地』の詩人・田村隆一は、よく『詩人は乞食でロクデナシだ』と言っていたそうだ。まったくその通りかもしれない。確かに社会最下層の乞食(こつじき)は聖(ひじり)につながる。だが聖なる乞食詩人などほとんどいない。大半は乞食のくせに、内心では聖だと思い上がっているペテン師に過ぎない。

だから安井氏の『伊賀の赤い空を想いうかべて、逆方向に歸家するあたり、「安井浩司」の現実など所詮どうてもよかった、と思うのであった』という言葉には、ある決意がこめられている。それは『戯文赤禮記私抄』の、乱暴なほど強い墨跡を見ればわかるだろう。現実など、生活が生む妄念などどうでもよい。『無能無才』を免罪符にするのではなく、芭蕉と同じ地平でそれを生きることが重要なのである。

なお『百漏舎』は安井氏の庵号のようだ。最近ではあまり見ないが、若い頃は好んで『百漏舎』と署名されていたようだ。いつも重要な事柄を漏れ落としてしまうという安井氏の自嘲的な言葉として受け取ってもいいし、性的な意味合いがあると読解しても楽しいだろう。遊び心がなければ墨書は面白くない。

岡野隆

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■