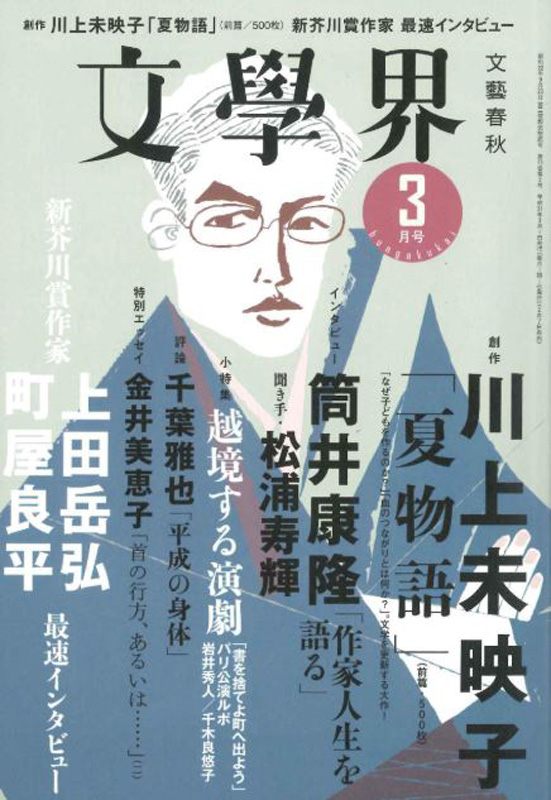

三、四月号で川上未映子さんが「夏物語」前・後編を発表しておられる。全一〇〇〇枚にもなる長編で力作だ。当然この作品を取り上げるが、三月号は「夏物語」を除くと小説は短い連載三本しか掲載されていない。「夏物語」(前編)五〇〇枚を掲載したとはいえ、いくらなんでも小説誌としては作品掲載数が少ない。

文學界は端で見ていると不思議な文芸誌で、特集担当と新人賞、芥川賞担当がバラバラに動いているような印象だ。新人賞と芥川賞担当はそれなりに連動しているが、特集担当はそれとは別に好き勝手やっているように見える。定期的に映画・演劇系の特集が組まれるのだが心待ちにしている読者はいるのだろうか。「もっと小説を」という感じではありますね。

本題に戻ると「夏物語」前・後編一〇〇〇枚を読むのに一日ちょっとかかかった。読む早さは人によって違うが、読み終えるのに数日かかる人もいるだろう。これは一般論だが、人間は自分がかけた労力を無駄とは思いたくない動物である。数日かけて長編小説を読めば半数以上の人が自動的に「良い小説だった」という感想を抱きがちだ。読み終えたという達成感とかかった労力がそんな印象を生む。そういう意味で小説は詩よりも得な面がある。一瞬で読めてしまう詩は一瞬で見切られる。一瞬で良い作品だと印象付けられた詩だけが生き残ってゆく。

では「夏物語」が傑作なのかと言えば、微妙である。まず優れた点を言えば、ほとんどの純文学作家が表現したいテーマを持っていないのに対し、川上さんはどうしても表現したいテーマを抱えておられる。本当に強烈なテーマでありそれだけでも貴重な作家だ。しかし作家が自己が抱えるテーマを正確に把握しているのかというと、そうは言えないだろう。むしろテーマを捉え切れていないから長編小説になっている。純文学という表現形態(あるいはジャンル)について深く考えさせられる作品である。

その人が、どれくらいの貧乏だったかを知りたいときは、育った家の窓の数を尋ねるのがてっとりばやい。食べていたものや着ていたものはあてにはならない。貧乏の度合いについて知りたいときは、窓の数に限る。そう、貧乏とは窓の数。窓がない、あるいは数が少なければ少ないほど、その人の貧乏がどれくらいの貧乏だったのか、わかることが多いのだ。

(川上未映子「夏物語」)

「夏物語」の主人公は夏目夏子という小説家である。一冊だけ出した短篇集がたまさかテレビで取り上げられて二万部ほど売れたので、細かなエッセイなどを書きながらカツカツで文筆業で生活している。もちろん売れっ子作家だという自覚はない。それどころか小説家としてやってゆけるのだろうかと大きな不安を抱えている。

「夏物語」は「第一部 二〇〇八年 夏」と「第二部 二〇一六年夏~二〇一九年夏」の二部構成である。夏子三十歳から四十一歳にかけての十二年間が描かれている。夏子=わたしが語り手となった一人称一視点小説だ。

引用は小説の出だしだが、わたしはたとえ窓が一つしかなくてもそれが大きな窓であれば豪邸かもしれないので、窓の数で貧乏は計れないと言った友人の言葉を躍起になって否定する。なぜか。比喩的に言えばわたしは窓のない部屋に閉じ込められているからである。

どうして逃げなければならなかったのか、そんな真夜中にいったいどこにむかっているのか、意味も理由もわからなかった。ずいぶん時間がたったあとでそれとなく母親に水をむけたこともあったけれど、父の話をすることがどこかタブーのようになっていたこともあり、けっきょく母の口からはっきりした答えを聞くことはできなかった。あの夜は訳のわからないまま一晩じゅう暗闇をどこまでも走ったような気がしたけれど、着いたのはおなじ市内の端と端の、電車でゆけば一時間もかからない距離にある、大好きなコミばあの家だった。

(同)

わたしは元々は父母、それに九歳年上の姉の巻子と大阪の小さな港町で暮らしていた。しかしわたしが七歳の時に父親が蒸発してしまう。理由はわからないが恐らく借金苦で、母は姉妹を連れて夜逃げして祖母のコミばあの家に転がり込んだ。その後わたしは父親に会っていない。わたしは祖母と母と姉妹の女だけの家族あるいは共同体で育った。

生活は苦しかった。そのうえわたしが十三歳の時に母親が、十五歳の時に祖母がガンで亡くなってしまう。姉妹は必死に働いた。わたしは中学生の時から年をごまかして工場でアルバイトし、姉も様々な仕事経て、今は母親が勤めていたスナックでホステスをしている。

姉の巻子には十二歳になる緑子という娘がいる。巻子は緑子が生まれる前に夫と離婚したシングルマザーだ。わたしは巻子と生まれたばかりの緑子と三人で数年間大阪市内のアパートで暮らしたことがあるが、巻子がなぜ夫と別れたのか「理由は今もよくわからない」。姉とそのことについて話したことはあるが覚えていないのだ。また巻子は元夫から養育費をもらっていない。元夫の居場所もはっきりしない。「いわゆるシングルマザーで働き倒して病気になって死んでいったわたしたちの母親の人生と、ほとんどおなじ人生を巻子も生きているということになるわけだ」とある。

ただ収入の少ない不安定なホステスという仕事をしているが、巻子には暗さがない。おしゃべりで陽気な大阪のおばちゃんといった感じの女性だ。その巻子が緑子を連れて、東京で小説を書いているわたしの元に遊びに来る。行方不明の父親を除けばこの世に残された三人の親族の久しぶりの再会だ。しかし再会のためだけではない。三十九歳になる巻子には東京で豊胸手術のカウンセリングを受けるという目的があった。

「巻ちゃん?」

すると次の瞬間――ざばっという音とともに巻子がいきなり立ちあがった。水気でびっちり張りついていたタオルを剥がしてむきだしになった自分の胸をわたしのほうへむけ、空手部か柔道部かというくらいにどすの利いた低い声で、どう、と言った。

「ど、どう?」

「色とか、かたちとか」

小さい黒い、でも大きい、という言葉がわっと頭に浮かんだが、しかしわたしは見送った。二人組の片方が腰に手を当てて仁王立ちのような意気込みでもう片方を見下ろしているというこの構図がほかの客からどうみえるんかという心配もまとめて見送り、すばやく肯くことしかできなかった。

(同)

上京した姉と子供の頃のようにいっしょに銭湯に行くと、巻子は裸の女たちの胸ばかり見ている。そしていきなり湯船の中で立ち上がり、自分の胸を見せてわたしにどう思うか尋ねたのだった。戸惑うわたしに巻子は「これみてや。これはないよ。オレオかっていう話やん。お菓子のな。クッキーのな。でもな、オレオやったらまだましや。これはもうあれとおなじやで、アメリッカンチェリーな、あのすんごい色」とまくしたてた。百五十万円もかけて豊胸手術をしようとしているのだから巻子の悩みは深刻だ。しかしまず自分を落として笑いを誘おうとする大阪の女性らしい快活さは失っていない。

では巻子はなぜ豊胸手術を受けたいのか。彼女の仕事から想像すれば、今付き合っている男のため、あるいはホステスという仕事でプラスになるからだと考えるのが普通だろう。しかし付き合っているボーイフレンドはいない。ホステスという仕事のためでもない。わたしは姉から分厚い束になった美容整形のパンフレットを見せられ、豊胸手術の費用や手順について詳しく聞かされているが、その動機は把握していない。

わたしは「豊胸手術をして胸を大きくしたい、乳首の色を薄くしたいのは、いったいなんでなんやろう。そんなことを考えてみたが、しかしとくに理由があるわけではないんだろう。人がきれいさを求めることに理由なんて要らないのだから」と考える。また「巻子には幸せなんていう漠然としたものじゃなくて、何か具体的な理由があるのかもしれない」とも思う。しかし姉にその理由を問い質すことはない。もちろんわたしはキレイになりたいといった欲望をまったく持っていない。

茫漠としているが、巻子の動機は〝快楽原理〟ということになるだろう。女性がキチンと化粧してオシャレするのは男のためというわけではない。そうすることが何より自分にとって心地良い快楽だからだ。しかし大金をかけてリスクがともなう外科的豊胸手術をするには漠然とした快楽以上の理由が必要だ。

巻子は「わたしも、まあ、子ども産むまではゆうてもここまでじゃなかった」と言っている。文字通りに受けとれば出産前の乳房に戻したい、若返りたいということになる。しかし本当の理由はそこにはない。「夏物語」に豊胸手術を受けようとする姉が登場しわたしがその理由を把握していない理由は、巻子の娘の緑子によって婉曲に表現される。

○ 胸について書きます。わたしは、なかったものがふえてゆく、ふくらんでゆく、ここにふたつわたしには関係なくふくらんで、なんでこうなっているのか。なんのために。どこからくるの。なんでこのままじゃおれんのか。(中略)わたしは厭、胸がふくらむのが厭、めさんこ厭、死ぬほど厭、そやのにお母さんはふくらましたいって電話で手術の話をしてる。病院の人と話してるのを、ぜんぶききたくてこっそりちかよって、きく、子どもを生んでから、っていういつものあとに、母乳やったので、とか。毎日電話。あほや。生むまえに体をもどすってことなんやろか、ほんだら生まなんだらよかったやん。お母さんの人生は、わたしを生まなかったらよかったやんか、みんなが生まれてこんかったら、なにも問題はないように思える。誰も生まれてこなかったら、うれしいも、かなしいも、何もかもがもとからないのだもの。なかったんやもの。卵子と精子があるのはその人のせいじゃないけれど、でももう、人間は、卵子と精子、みんながもうそれを、あわせることをやめたらええと思う。

(同)

小学六年生の緑子は半年も母と口をきいていない。巻子が理由を聞いても一切答えてくれないのだ。巻子が学校の担任教諭に相談すると、学校ではいつもどおりで友達と話しているのだという。巻子は心配するが自分としゃべるよう強要したりしない。持ち前の明るさで「親にたいしていろいろ思うところがあるんかもしれんと思ってな。でもま、こんなん長くはつづかんやろ、いけるいける、だいじょうぶ」とわたしに話した。

しかし親子には日常的に意思疎通が必要なわけで、緑子は筆談で巻子と話す。常にノートを二冊携えていて、一冊は母親との会話用、もう一冊は自分の思いや考えを書きつけるノートである。引用は緑子の秘密のノートの抜粋である。「夏物語」第一部にはわたしと巻子の大人の姉妹二人の描写に、緑子の秘密のノートの抜粋が一定間隔でスリップされる。

緑子は初潮を迎える年頃で学校で性教育も受けている。そして自分の身体が女らしく変わってゆくことに、大人になればするだろう男とのセックスに強烈な違和と嫌悪を抱いている。それが母親の巻子への嫌悪に重なる。ホステスという男の歓心をかう仕事への嫌悪感ではない。巻子は水商売の女だが、それが性的なサービスを含むとは「夏物語」には一切書かれていない。スーパーやコンビニのアルバイトを掛け持ちして一生懸命働いているシングルマザーと変わらない。緑子も母の仕事をそう捉えている。口はきかないが巻子のことを心から心配している。

緑子は巻子が乳房を大きくして乳首の色をキレイにしたいのなら、「わたしを生まなかったらよかったやんか」と考える。さらに「誰も生まれてこなかったら、うれしいも、かなしいも、何もかもがもとからない」と考え、「人間は、卵子と精子、みんながもうそれを、あわせることをやめたらええと思う」とその考えを極端にまで推し進めてゆく。

緑子の秘密のノートには「夏物語」のテーマが表現されている。しかしそれは社会的テーマであって本質テーマとは微妙にズレている。図式化すれば巻子は〝変わりたい女〟であり緑子は〝変わりたくない女〟だ。それが出産やそれにともなう女の身体の変化に重ね合わされて表現されている。

「夏物語」に巻子と緑子が登場する理由は、わたしの心が〝変わりたい女〟と〝変わりたくない女〟の二つに分裂しているからである。わたしは巻子と緑子に対して基本的に傍観者だ。わたしは巻子の豊胸手術について口を挟まない。お母さんと口をきいたらと緑子をさとしたりもしない。わたしは親子の対立を傍観しながら、自分の心がどっちに転がってゆくのかを見つめている。

第一部最終章「7 すべての慣れ親しんだものたちへ」でわたしのアパートで巻子と緑子は大喧嘩する。つまり半年間の無言の行を破って緑子は口を開き、泣きながら母への不満をぶちまける。それは私小説であっても小説では必ず起きなければならない最低限の事件である。ただそれによってこの小説の本質的テーマが露わになり解消されるわけではない。

緑子は「お母さんは、ほんまのことをゆうてや」と緑子に詰め寄る。しかし巻子には「ほんまのこと」が思いあたらない。巻子は「緑子、なあ、ほんまのことって、ほんまのことって、あると思うでしょ、みんなほんまのことってあると思うでしょ、ぜったいにものごとには、なんかほんまのことがあるって、みんなそう思うでしょ、でもな緑子、ほんまのことなんてな、ないこともあるんやで、なんもないこともあるんやで」と言う。

第一部はわたしと巻子と緑子の話だが、八年経った第二部では巻子と緑子の存在は基本的に消える。あれほど大騒ぎしたのに巻子は豊胸手術を受けておらず、相変わらず大阪の小さなスナックでホステスとして働いている。緑子は女子大生になり、少女時代の性や身体の変化への違和感、嫌悪感をすっかり忘れたように優しいボーイフレンドと学生生活を楽しんでいる。つまり巻子と緑子に表象された〝変わりたい女〟と〝変わりたくない女〟の対立はわたしに引き継がれる。

もちろんその対立に結論はない。巻子が言ったように〝ほんまのことなんてない〟のだ。しかしわたしは自分が何を求めているのかを突き詰めねばならない。小説というまだるっこしく、かつ読者をドキドキワクワクさせるエンタメではなく純文学と呼ばれる小説が必要なのは、こういった論理では決して説明できない主題を表現するためである。

『世界のほとんど誰とも友だちにはなれない』――誰の言葉でしたでしょうか、あれは本当だと思います。だから、話が通じる世界――耳をすませて、言葉をとっかかりにして、これからしようとする話を理解しようとしてくれる人たちや、そんな世界を見つけること、出会うことって本当に大変なことで、それはほとんど運みたいなものなんじゃないかと思っているんです。(中略)もちろんテレビで芸能人が取りあげて数万部売れるという運もある。才能のない人には、ないよりはたった一度でもあったほうがいいかもしれない運ですね。でも、わたしが言っているのはそれよりももっと実のある、持続力のある、強くて信頼するに足る運です。長きにわたってあなたの創作を支える運です。わたしはあなたの作品のために、それを用意できる。わたしとなら、もっといい作品を一緒につくれると思う。それで――会いに来たんです」

(同)

第二部でわたしは長い小説を書きあぐねながら出版関係者と交わり、自分の興味の赴くまま未知の人たちと交流する。作中では別の小説になっているが、わたしが書き悩んでいるのは明らかに「夏物語」である。つまり「夏物語」はあらかじめ立てておいたプロットに沿って書き進められた小説ではない。悩みながら書き継がれた。もう少し正確に言うと作者は作品がこの方向に進むだろう、進めたいというヴィジョンを持ちながら自信をもって踏み出せないでいる。それが「夏物語」が大長編になった大きな理由である。迷うわたしの背中を押してくれる他者が必要になるわけで、そのために仙川涼子という編集者が登場する。

仙川は小説が世の中に受け入れられるためには運が必要だと言う。たまさかの偶然で本が売れることもあるが、仙川が言うのは「もっと実のある、持続力のある、強くて信頼するに足る運」である。自分なら「それを用意できる」「わたしとなら、もっといい作品を一緒につくれる」と言ってわたしにコンタクトしてきた。

仙川は「夏物語」で社会を代表する人であり大手出版社の純文学誌編集者だ。純文学小説が売れる、世の中に受け入れられるためには作品を発表する場とどうしても表現したい作家のテーマが必要である。また現実問題を言えば、純文学小説は特定の文芸誌に掲載され特定の出版社から出版されないと読者の手に届くことすらない。仙川は純文学とはこういうものという社会的認知を得た純文学誌の編集者であり、主人公固有のテーマを引き出せる能力が自分にはあると自負している。

文芸誌に作品を発表するようになると担当編集者がつくが、わたしは前の担当だった男性編集者から「この際だからはっきり言うけど、きみには作家として必要な、肝心な部分が欠落してるの。ないの。正しい野心というものが足りないの。きみに本物の小説なんか書けるわけないよ。まして本物の作家なんかぜったいになれない」と罵倒に近い言葉を浴びせかけられていた。

酔った男性編集者が電話で言った言葉だが、作家が編集者から否定的言葉を投げかけられるのは珍しくない。やんわり言われたとしても時間をかけて書いた作品がボツになれば同じことだ。男性編集者が言ったような才能の欠如うんぬんが突き刺さることになる。編集者の言葉が全部正しいわけではないが、多くの場合編集者は作家にとっての社会の窓口である。作家は他者の作品の善し悪しは判断できても自分の作品を客観評価できない。小説を書くのに一所懸命になればなるほど文壇が世界になり、社会との繋がりを見失いがちにもなる。編集者は作家に社会的評価を突きつける存在である。

ではわたしは仙川に期待されたような純文学的社会性を表現した作品を書くのだろうか。必ずしもそうはならない。社会との窓口である仙川を振り切ってわたしが自己のテーマを追い求めるのが「夏物語」という小説の一つの醍醐味である。(後編に続く)

大篠夏彦

■ 川上未映子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■