大衆小説にはペダンチック小説とでも言うべきジャンルがございますわ。トリビア小説と言ってもいいかしら。人間の行動範囲や興味範囲は狭いですから、知らないことがおおござんす。小説を通してそれを楽しく学ぶわけですわ。ただま、小説家のセンセは文人でございますから、文化ジャンルの知識がネタになることが多いですわね。一昔前まで情報は囲い込まれていて、知る人ぞ知るというものが多かったんですが、最近ではそーもいきませんわ。

作家先生の中にはいまだにパソが細道の方もいらっしゃると思いますが、ほとんどの作家がパソを酷使しておられます。そうすると情報はいくらでも取れる。離れている場所の町や自然でも、google mapのストリートビューで見ることができます。もち、実際に行けば匂いとか音とか、ヴァーチャルでは決して入手できない情報をたくさん得られます。でもあらかたの情報をネット経由で得られるようにはなっています。

つまりほとんどの情報はWikiなんかでゲットできるわけ。そーすると必然的に情報の新し味の価値はなくなりますわね。むしろ皆が簡単に入手できる情報を、どうやって組み替え解釈してゆくのかが腕の見せ所になります。誰もが入手でき、出揃ってしまった情報を元に常に新しい解釈を打ち出していかないとオリジナリティを発揮できないということね。

この情報化社会のオリジナリティ発揮方法は、ほぼ末端まで浸透してしまったわけですが、それと同時に少しずつ変なことが起こり始めています。オリジナリティを出すために、書き手が恣意的情報解釈を平気でやるようになってるわけ。「○○と○○は会ったこともないのだが、わたしの考えでは共通点があって、なぜなら○○という偉い哲学者(文学者)がこう言ってるから」といったたぐいの評論やエッセイが増えたのね。これが何かの冗談でスルーされれば問題ないんですけど、それなりに有名なお方が平気でそんなこと言うから困ったものね。

ちょっと前には、日本の江戸時代は鎖国ではなかったと主張しておられる歴史学者のエッセイを読んだわよ。脳ぢゃなくて脊椎反応で、そう主張するならまず鎖国を定義しなきゃならないって誰でも突っ込みますわよね。江戸時代には幕府による日本人の海外渡航禁止令がありました。でもオランダや朝鮮とは通商していたわけで、その事実をもって海外情報の窓口があった、ゆえに鎖国ではなかったと主張すれば、北朝鮮だって開かれた国ということになるわ。あー馬鹿馬鹿しい。

情報化時代が進むにつれて、情報の扱いが雑になっているのよ。結局のところ、原点に関する知識がなければ上っ面の情報をいくら集めてもムダ。へーそーなのかー、という新しい情報に振り回されて、とんでもない自己主張を始めるだけね。でも新しく感じた情報って、たいていの場合すでに古いですわよ。要は書き手が単に知らなかっただけ。昨日知ったことを今日書いて何か仕事したように思っているようぢゃ失格ね。

田川美希は会社を遠く離れ、四国高松の居酒屋で、酒盗のクリームチーズあえを口に運んでいた。

編集者の仕事の場は、日本各地に及ぶ。いや、海外に行くことも珍しくない。こうしているのも、私的な旅行ではない。そういうわけで、向かいあい、

「うーん。飲めといわんばかりのものが続くな」

と目を細めているのも、残念ながら愛を囁く相手ではなかった。父親より年上の作家さん、原島博先生だ。(中略)

対談の件は、すんなり受けていただけた。

――菊池寛。

芥川龍之介らと共に同人誌『新思潮』を、作家生活の出発点にした。後に新聞小説『真珠夫人』で絶大な人気を得、大ベストセラー作家となった。書き手としての華々しい活動に加え、ジャーナリスト、出版社社長として、世に残した影響は計り知れない。

(北村薫「菊池寛はアメリカなのか」)

北村薫先生はミステリー小説の大家でいらっしゃいますが、「菊池寛はアメリカなのか」などのお作品はトリビア小説ですわ。田川美希という若い女性編集者に、原島博という老作家謎かけをします。あるいはなにかのきっかけで謎が生じる。その謎かけを美希は本好きの父親の智恵を借りて解いてゆくというストーリーです。謎は文学絡みですね。

父の話を聞くうちに、

――そういえば、何か気になることがあった。

と思った。

「ううん・・・・・・」

「どうした」

「・・・・・・アメリカ」

「そうだ、確か、――マッケンローはアメリカ人だ。そんな感じだ」

「違うよ。--菊池寛」

「菊池寛は日本人だぞ」

「分かってるよ。――わたしが、資料の写真を取りだしたんだ」

「居酒屋で?」

「うん。その束をぱらぱら見てた原島先生が、いったんだ。《菊池寛はアメリカか・・・・・・》って」

「そりゃ、妙だな」(中略)

「何のことか聞こうと思ったら、おつまみの皿が来ちゃったんだよ」

(同)

謎は菊池寛先生の写真、具体的に言うとネクタイの柄です。ストライプのネクタイなのですが、その方向が謎になるわけです。謎解き小説なのでこれ以上は書きませんが、ヒントはアメリカとイギリス。アメリカは、イギリスからメイフラワー号に乗ってやってきたピューリタンのピルグリム・ファーザーズによって開拓されたという神話的起源を持っていますが、独立戦争のあたりからイギリス色をやっきになって排除し始めます。それまでは紅茶を飲んでいたのにコーヒーばっかり飲むようになったとかですね。ネクタイの柄もイギリスとアメリカでは違うかもね、っていうお話です。

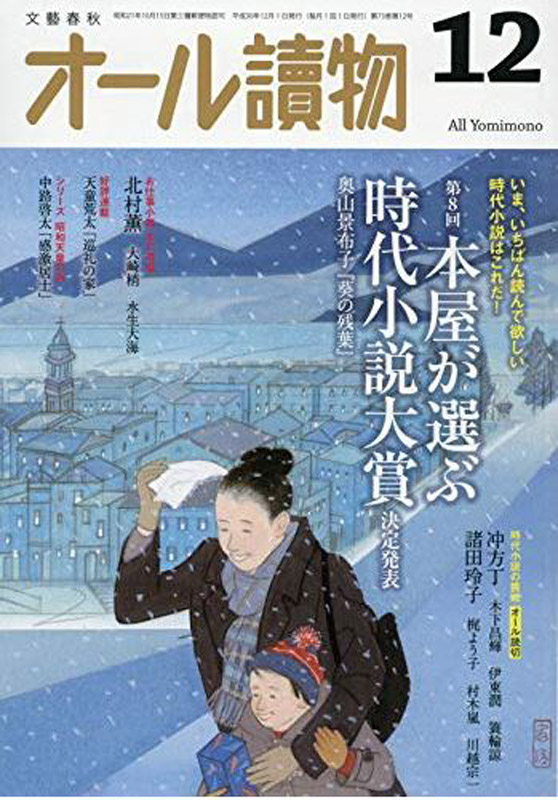

「菊池寛はアメリカなのか」などのお作品は、じゅうぶん上品なトリビア小説になっています。やっぱ北村先生は筆運びがお上手なのよね。サラリと読めてしまいます。ただ視点が後ろ向きだって感じてしまうのも確かね。特に今はそういう感じがしちゃう時代なのよ。

オール様の姉妹誌「文學界」では、だいぶ前から巻末に「文豪春秋」というマンガが掲載されています。菊池寛先生の幽霊が登場して、編集者(だっけな)に文学の歴史を話すというストーリーです。そういう過去の大文学者に頼り切りという雰囲気が、このところ強いのよねぇ。

北村先生の「菊池寛はアメリカなのか」でも、まず菊池寛についての知識をある程度持っている若い女性編集者が登場するわけですが、アテクシの知ってる限り、そういう若い女性は絶滅種ね。また同世代で編集者をやっている知り合いが何人かいますけど、経営状況はすごく厳しいみたい。作家と編集者が取材旅行に行くことはまだありますけど、そうとうに予算が限られているようです。つまり設定がすべて一昔前ってこと。

そういう文学が置かれている厳しい状況を赤裸々に書くと、不景気でしょうがないわね。ただでさえ不景気なのに、この上ホントに不景気な現場のことを書いたりするんじゃねーよ、という感じになっちゃうでしょうね。読者は景気のいい話を読みたいわけですから。

でもま、過去を探る場合はどっかで未来への希望が垣間見えた方がいいですわ。北村先生の「菊池寛はアメリカなのか」で、菊池寛は「芥川龍之介らと共に同人誌『新思潮』を、作家生活の出発点にした」という紹介がありましたけど、クライアントの要請で書くのが当たり前というシステムが疲弊しているのかも。同人誌はどーかと思いますが、作家がこれだけはという作品を自発的に書かないと、突破口はちっとも見えて来ないかもしれませんわね。

佐藤知恵子

■ 北村薫さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■