『オットー・ネーベル』展

於・Bunkamura ザ・ミュージアム

会期=2017/10/7~12/17

入館料=1500円(一般)

カタログ=2400円

オットー・ネーベル、聞いたことあるぞー。確かバウハウス系。多分、何かの展覧会で作品も見ているはず。でも全然のイメージが浮かばない。どうしようかなぁと思ったが、パウル・クレーやカンディンスキー作品もたくさん来ているようなので見に行くことにした。特にクレーが大好きなのです。クレーは本当に魔法使いの美術家だと思う。

で、見終わって「むむむむむ~」と、「む~」が千個くらい並んで渦巻いてしまった。展覧会自体はとてもよかった。素晴らしい作品をたくさん見ることができた。しっかし肝心のオットー・ネーベル作品である。正直言って大昔、確か西武池袋にあったセゾン美術館でピカビア展を見て以来の落胆だった。

僕は一九八〇年代中頃に大学生になったが、その頃はハッキリと大学生の〝知恵熱コース〟があった。美術だとダダ・シュルレアリスムから始まる二十世紀前衛芸術コースですね。もちろんダダとシュルレアリスムはツァラやブルトン、エリュアール、アラゴンらの詩人文学者たちと密接に関係している。ダダ・シュルレアリスムの概念そのものを作り出したのは詩人たちだ。また彼らは優れた美術批評家でもあったから、ダダ・シュルレアリスムと美術が足並み揃えて発展していったのだった。ま、一般的にはダダ・シュルといえば絵画(アート)の方が有名ですが。

明治維新で日本に怒濤のように欧米文化が流れ込んだが、それは大学生も同じである。受験勉強から解放された僕のような学生は、元々好きだった文学や美術にのめり込んだ。シュルレアリストたちの足跡をなぞるようにしてロートレアモンやサドを読み、今なら有閑坊っちゃんだなーと突き放してしまうだろう、ルーセル作品などもありがたがって読み耽った。二十世紀前衛芸術の母体であるランボー、ヴェルレーヌ、マラルメ、ヴァレリー、アポリネールらの作品も同時に目に入ってきたから、まあ御維新の時の若者たちと同じように数世紀に渡るヨーロッパ文化をごた混ぜで受容したわけです。

美術ではピカソ、ダリ、ミロらのシュルレアリスム絵画は一瞬で目が覚えてしまい、よりとんがった表現を求めるようになった。印象派以前をザックリ古典絵画としてまとめてしまい、さらに過激な表現を追い求めるようになったのである。言ってみればこれが絵画の典型的な知恵熱コースである。

前衛の分岐点になるのはダダイスト、デュシャンで、ここでフランス(ヨーロッパ)とアメリカが繋がる。ニューヨーク・ダダからアクション・ペインティング、ポップアート、コンセプチュアルアート、落書き派とアヴァンギャルドを追っかけ、ヨーロッパに戻ってアンフォルメルやフルクサス、シューポス・シュルファスetc.と彷徨うわけだ。

僕の場合、ハッと目が覚めたのはボイスの溶ける脂肪の作品を見た時で(これもセゾン美術館だったような気がする)、面白いのだが「この作品に金は出さないぞー」と思った。ちょうど絵画を自分で買い始めた時期だった。美術館のガラス越しに作品を見ているだけでは美術は正確に理解できない。知恵熱コースをくるんと一周しないと無条件に前衛はカッコイイといった若気の至りの先入観が抜けず、なかなかフラットに美術全体を見ることができないのです。

二十世紀は戦争の時代で悲惨な世界大戦が二度もあった。なぜあんな戦争が起こったのかといえば、乱暴な言い方になるが、それまでの矛盾が一気に噴き出したからである。ヨーロッパの古い王政と貴族政治、台頭するブルジョワ資本主義、歴史ある国家や民族を容赦なく搾取する植民地経営、そして日本のように欧米的功利主義に目覚めた新興国の反発と無茶な経済・軍事成長に伴う内部矛盾などがどうしようもない混乱と対立を生んで、世界規模の戦争になってしまったわけである。

こういった世界全体の混乱は当然文化の世界に波及する。それが旧文化破壊の二十世紀前衛芸術となった。しかし破壊には自ずと限界がある。どこかで破壊ではなく建設に向かわなければならない。デュシャンのように最初に破壊(ダダ)を始めた人はいいが、後発のアーチストが先人を真似て破壊し続けるのは無理がある。俗な言い方をすれば、アート作品と作品価格まで破壊できる作家はほとんどいない(驚くべきことにデュシャンは最後までそれをやった)。どこかの時点で折り合いをつけるなら、名誉も金もいらんといった破壊者のフリはやめなければならないということである。芸術の世界では作家の人間性全体が問われる。

ただまあシュルレアリスムなどのイズムとは無縁に、どうしても世の中の流れから外れてしまうアーチストもいるわけで、二十世紀前衛アートの王道を一通り眺め尽くすと、トワイヤンやゾンネンシュターンらの作品を落ち穂拾いのように愛でるようになる。AKBの端っこにいる女の子に入れあげるように、アウトサイダー的アーチストをむやみにありがたがるようになるのである。そういう中にピカビアもいた。一九八〇年代はネットがなく情報が少なかったから神話的画家に思えたのだった。なにせデュシャンの盟友である。大金持ちで美人をはべらせてスポーツカーを乗り回し、絵は描いても売る必要などなかった人だ。期待しない方がおかしい。

ただ展覧会でまとめて見たピカビア作品には心底ガッカリした。もちろんアートの好き嫌いは人次第で、横尾忠則さんのようにピカビア最高! という方もいらっしゃる。ピカビアの、その乱暴なまでの変わり身の早さに強く惹かれるものがあるのだろう。しかしそれは諸刃の刃で、僕にはピカビアのように下手な画家がまがりなりにも絵画史に名前が残っているのが、何かの冗談としか思えなかった。デュシャンの友達でダダイズムの一員でなかったら作品が残る作家とは思えない。少なくともピカビアの変化に一貫した筋(思想)があるようには見えなかった。

もちろんネーベル作品をたくさん見た時のガッカリ感はピカビアとはだいぶ違う。ネーベルはものすごく真面目で勤勉である。努力を怠らなかった人でもあった。ただ創作者は結局のところ作品だ。突出とまではいかないが、ネーベル独自の素晴らしさを、どうしても見出せなかったのだった。

オットー・ネーベルは一八九二年十二月二十五日にドイツのベルリンで生まれた。ベルリンの建築専門学校で建築技術を学び、建築技師として働き始めた。その傍ら俳優としても活動した。第一次世界大戦に従軍し、一九一八年から一九年にかけてはイギリスで戦争捕虜として拘束されている。戦後画家・作家として活動し始めた。一九一九年はワイマールでバウハウスが設立された年である。

ネーベルが最も影響を受け、友人として親しく付き合ったのはパウル・クレーでありカンディンスキーだった。二人ともバウハウスで教師として教えた。カンディンスキーは一八六六年生まれで二十六歳年上、クレーは一八七九年生まれで十三歳年上である。ネーベルは戦前のドイツ前衛芸術黄金期の作家だと言ってよい。クリムトらが活躍した時代でもある。ネーベルはバウハウスで教えることはなかったが、クレーやカンディンスキーらの先輩画家たちから大きな影響を受けた。ただその影響の質が問題である。

オットー・ネーベル『山村』

水彩・紙、厚紙に貼付 縦一七・五×横二八センチ 一九二五年 ベルン美術館蔵

マルク・シャガール『私と村』

油彩・キャンヴァス 縦五五・五×横四六・一センチ 一九二三~四年 ポーラ美術館蔵

シャガールは一八八七年生まれでネーベルより五歳年上である。ただ若くして画家として頭角を現した。当時の芸術のセンターであるパリで高い評価を受けたが、一九一四年にはベルリンでも個展を開いている。ネーベルの『山村』とシャガールの『私と村』は画面構成や色の使い方がよく似ている。もっとはっきり言えば、『山村』だけ見ればそれなりにいい絵なのだが、シャガールと並べると本物とコピーくらいの差がある。自在さ、大胆さ、筆の速さなどがまったく違うのだ。シャガールの方が比較にならないほど上である。残酷なものだ。

もちろん作家が同時代のアーチストの影響を受け、作品を模倣して技法や思想を習得しようと試みるのは珍しくない。しかし二十世紀芸術、特に前衛アーチストには強い独自性が求められる。ネーベルはどう変わっていったのだろうか。

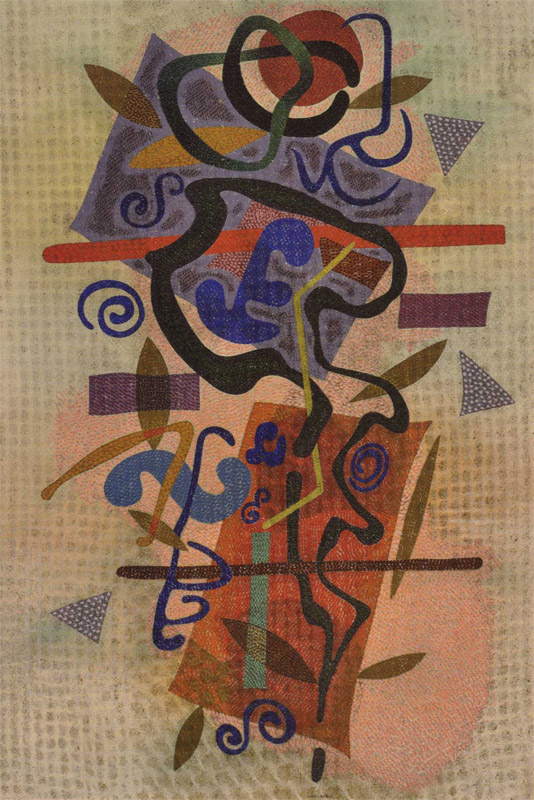

オットー・ネーベル『持続的に』

水彩、グアッシュ、金銀箔・紙 縦五四・七×横三六・三センチ 一九五〇年 オットー・ネーベル財団蔵

ワシリー・カンディンスキー『小さな世界3』

多色石版・紙 縦二七・七×横二三・一センチ 一九二二年 宮城県美術館蔵

ネーベルはいわゆる非対称絵画の画家の一人になるが、その先駆者がカンディンスキーだった。ネーベル十九歳の時に青騎士展が開かれ、カンディンスキーを中心とした表現主義絵画が本格的に始まった。カンディンスキーは美術論『芸術における精神的なもの』を出版し、それは同時代の画家たちに大きな影響を与えた。クレーが後年美術評論家としても活躍したのはカンディンスキーの影響が大きいだろう。

で、ネーベルとカンディンスキーの表現主義絵画である。ネーベルは一点モノでカンディンスキーは石版画だから質感に大きな違いがあるが、やはり大胆さ、筆の速さが大きく違う。ほんのわずかといえばわずかな違いなのだ。しかしパッケージデザインと絵画くらい違うと言ってもいい。大胆さ、筆の速さ、それに作品の大きさがなぜ重要なのか。作家の表現思想の確信の強さがそこに表れるからである。ではネーベルとクレーを比較してみるとどうなるでしょう。

オットー・ネーベル『扇を持つダンサー』

水彩、インク・紙、厚紙に貼付 縦三七・七×横二五・五センチ 一九三五年 オットー・ネーベル財団蔵

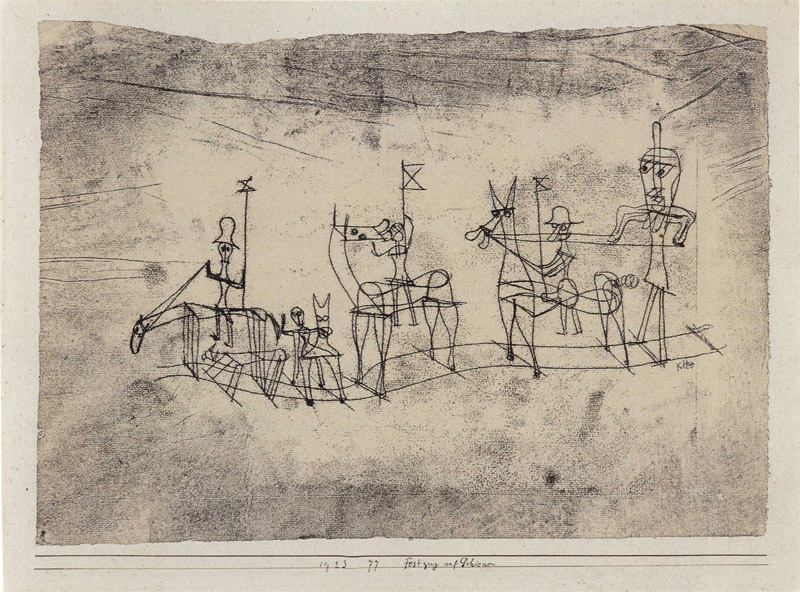

パウル・クレー『レールの上のパレード』

油彩転写・紙、厚紙に貼付 縦二七・七×横三一・五センチ 一九二三年 富山県美術館蔵

うーんうーんと唸ってしまいますねぇ。ネーベル作品はクレーのパロディにしか見えない。ネーベルは作品の背景にまで繊細に気を配ってはいる。ただ質感も含めてクレー作品は比較にならないほど優れている。『レールの上のパレード』は油彩転写というクレー独自の方法で作られた。クレーは馬に乗った人たちの姿形だけではなく、子供の絵のようで古代の壁画のような雰囲気を表現するために新たな技法を生み出した。

ネーベルは一九三五年一月二十七日の日記に、「『パウル・クレー。素描集』で興味深いのは、索引に数百のタイトルが書き連ねてあるところだ。(中略)偶然にも私が自分の作品に与えたタイトルと重なっている。悪意ある人たちは、私はこのリストを知っていて、タイトルをつけたと考えるかもしれない。しかし、それは真実ではない。真実は、クレーと私には創造者としていくつもの共通点があり、だからこの「点」が目に見える形で現れることは充分あり得ることなのだ。ところで、私は「こうなったからには」、私の絵や素描のタイトルをいくつか、変更するつもりだ」と書いている。

こういった絵画評を書くとネーベルさんから、「君は僕に悪意があるね」と言われてしまいそうだ。しかしそんなつもりはまったくないのです。ネーベルさんが嘘を書いたとは思わない。しかし意識から無意識領域に至るまで強くクレーに影響を受けてしまっている。クレーもカンディンスキーもネーベルには優しくて、作品にアドバイスするだけではなく画廊やコレクターに彼を紹介したりもしている。彼らはそれなりにネーベルを評価していた。

ただ言いにくいが作家は自分の追随者に甘いところがある。自分の作品を真似る作家――信奉者にはどうしても点が甘くなるんですね。ネーベルはクレーのことを「魔法使い」だと書いている。僕のクレー礼賛と同じだが、同じ土俵の創作者に対してならこんな手放しの賛辞を贈るかどうか。ネーベルさん、とってもいい人だと思うのだがその作品評価はなかなか難しい。

オットー・ネーベル『避難民』

グアッシュ、インク・紙 縦三九・一×横二八・九センチ 一九三五年 オットー・ネーベル財団蔵

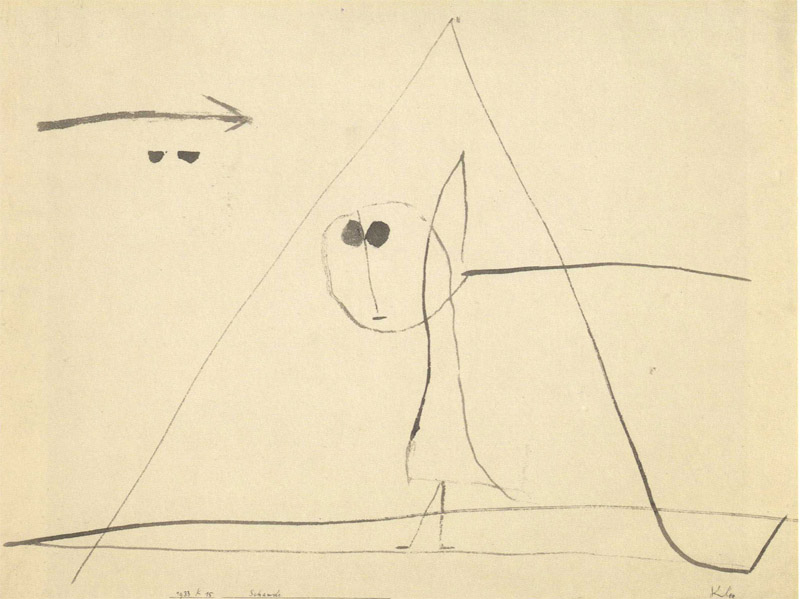

パウル・クレー『恥辱』

筆・紙、厚紙に貼付 縦四七・二×横六二・六センチ 一九三三年 パウル・クレー・センター蔵

今回の展覧会で最も衝撃を受けたのがクレーの『恥辱』だった。単純極まりない絵なのだがその大きさも含めて鬼気迫るものがあった。ナチスの迫害を受けて、スイスに亡命することになった年に描かれた(殴り書きのような怒りにまかせて描かれた)作品である。この作品を見られただけでも展覧会に行った価値があった。

ネーベル作品のテーマもクレーと同じ。ネーベルもまたナチスを逃れてスイスに亡命し、二次大戦中、基本的にはスイスで暮らした。クレーと最も親しく交わった時期でもある。矢印の使い方まで同じだが、もう何も言いません。僕がもしネーベルさんの素晴らしい点を見落としているなら是非教えてほしい。誰だってよくわからない、腑に落ちない画家はいる。

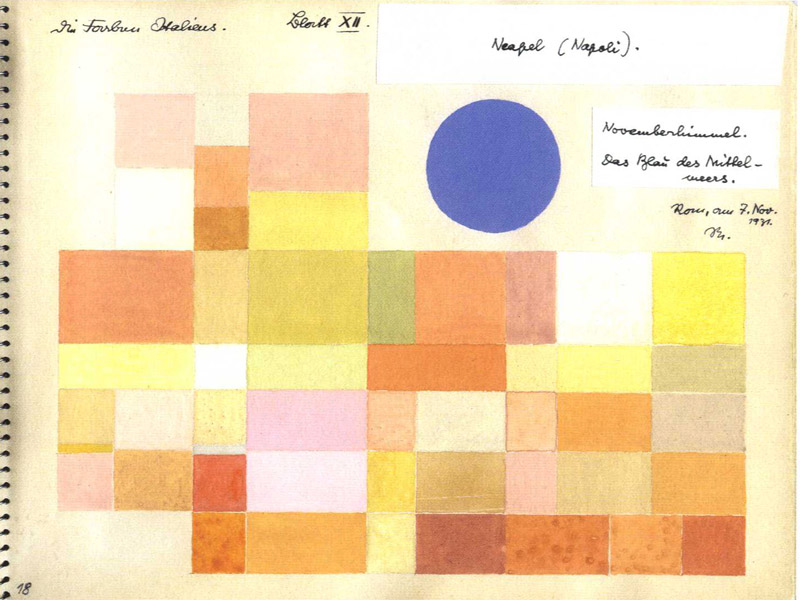

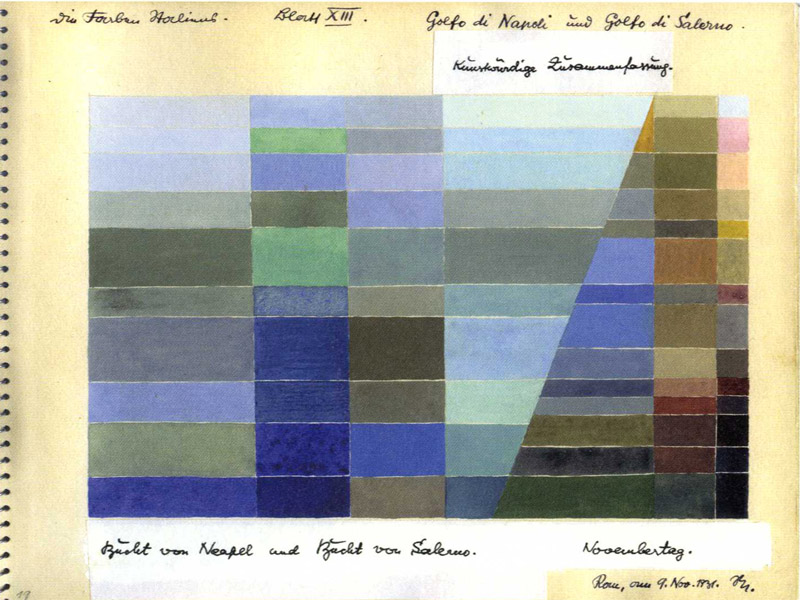

オットー・ネーベル『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』「ネアーペル(ナポリ)」

インク、グアッシュ・紙 縦一九×横二五センチ 一九三一年 オットー・ネーベル財団蔵

同「ナポリ湾、サレルノ湾」

同

ネーベルは一九三一年に三ヶ月間イタリアを旅行して、『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』を作った。イタリアの光は多くの中央ヨーロッパ、北ヨーロッパの画家たちを魅了した。ネーベルが行ったのはイタリア各地の印象を色彩地図にまとめることである。四角が並んでいるが、この四角の大きさと色がイタリア各地の光を表現している。

ネーベル自身は自分はバウハウスと無縁だったと思っていたようだが、やはりバウハウスの画家だと思う。バウハウス初代校長のヴァルター・グロピウスは、総合芸術学校バウハウスの理念を、建築を頂点(最終的目標)とした総合芸術にあると定義していた。バウハウスが今に至るまで建築やプロダクトデザインに影響を与え続けている所以である。

二十世紀初頭のヨーロッパの芸術センターはパリであり、そこでダダやシュルレアリスムなど世界を席巻することになる新たな絵画運動が生まれた。ドイツは少なくとも芸術的には当時の後進国で、モダン、つまりパリの〝現代〟に追いつけ追い越せ的なポジションにいた。バウハウスの機能性は近代合理主義のものである。

ただドイツにはパリにはない伝統があった。哲学はもちろん、文学でもゲーテの浪漫主義から続く総合芸術への指向である。ゲーテ畢生の大作は『ファウスト』であり、ドイツ語圏の創作者で『ファウスト』を無視できる者はいない。そして『ファウスト』は文学であり哲学であり演劇という総合芸術だった。

クリムトらの分離派はもちろん、クレーらのバウハウスの創作者たちもゲーテから続く総合芸術への指向を持っていた。画家であっても彫刻を作り、様々な新たな技法を創出して、なんとか世界全体を表現しようと試みた。ネーベルにも総合芸術への指向はあり、『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』がその代表的仕事である。イタリアをミニマルな色と形に還元して、それを基盤にして世界を再構築しようとした。

今回の展覧会はネーベルに焦点を当てるとなかなか厳しいものがあったが、バウハウス系、つまりドイツ二十世紀前衛芸術の特徴がよくわかるという意味では素晴らしいものでした。ドイツ人、理屈っぽくて勤勉ですな。でもそれがある時スッと自在な表現に抜ける。他のヨーロッパ芸術にはないドイツ的爽快感です。

鶴山裕司

(2018/04/01)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■