『人間・高山辰雄-森羅万象への道』展

於・世田谷美術館

会期=2018/4/14~6/19

入館料=1200円(一般)

カタログ=2300円

高山辰雄先生の展覧会ということで世田谷美術館まで出かけて行った。僕が物心ついた時にはすでに先生は大家だったが、学生の頃から何度も作品を見ているので親しみがある。先生にお会いしたことはない。ただ美術館で見る同時代作家――戦後日本画の作家の中では、高山辰雄、加山又造、東山魁夷、杉山寧らの作品が強く印象に残った。日本画の現代性ということで言えば、高山・加山両先生の作品が群を抜いている。

もちろん魁夷先生の作品は素晴らしい。市場での値段も高山・加山両先生より高いかもしれない。僕も部屋に飾って毎日眺めるなら断然魁夷先生の作品がいい。ただ現代が足りない。魁夷先生の作品は美しく完璧だが、いつの時代に描かれていても素晴らしい傑作だと思う。高山作品の女性の絵を壁に掛けて毎日眺めるのはきついなーと思うが、戦後日本を代表する日本画作品ということになれば、先生の作品は筆頭の方に入るだろう。

高山辰雄は明治四十五年(大正元年、一九一二年)に大分県大分市で生まれた。子供の頃から画家になる夢を抱いていたが、親兄妹は大反対だった。当然ですね。画家として生活が成り立つ確率は宝くじくらい低いのです。それでも東京美術学校日本画科に進学し、二年生の時に特待生に選ばれた。師は松岡映丘。戦争末期の昭和十九年(一九四五年)に召集されたが健康を損ねて召集解除となり、従軍をまぬかれた。三十二歳にもなっていた画家を兵隊に取るなど、日本は本当にどうかしていたと思う。終戦後に東京に居を定め、画家として旺盛な活動を始めた。

『友達』

紙本彩色 額装 縦一〇三・三×横一〇三・三センチ 昭和十九年(一九四四年) 大分県立美術館蔵

戦前の若書きだが、すでに高山の特徴がよく表れている。高山は人物を好んで描いたがほとんど動きはない。また様々な色を使うのだが、極彩色の作品は少ない。よく見ると複雑なのだが一つの色の深みを表現しようとする。『友達』でも二人の女性は黄色と紫色の着物を着ているが、その質感表現は独特だ。相当に腕の立つ画家でないとのっぺりとした絵に仕上がってしまう。

『沼』

絹本彩色 額装 縦一八九・五×横一五九センチ 昭和二十五年(一九五〇年) 大分県立美術館蔵

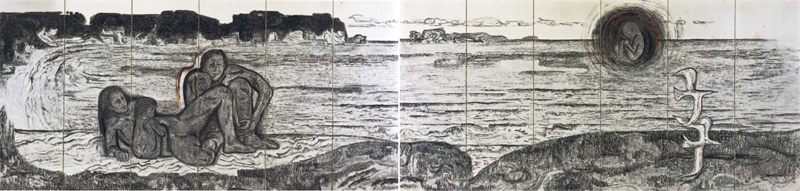

『海』

紙本墨彩 六曲一双屏風 各縦一七一×横三五二・八センチ 昭和四十八年(一九七三年) 個人蔵

『食べる』

紙本彩色 額装 縦一六一・五×横一一三・五センチ 昭和四十八年(一九七三年) 大分県立美術館蔵

高山は終戦翌年の昭和二十年(一九四六年)に開催された第一回日展に、半年がかりで制作した作品を出品したが落選した。当然落胆は大きかった。この時山本丘人の勧めでポール・ゴーギャンの伝記を読み大きな影響を受けた。同年の第二回日展で特選に選ばれているので、落胆は一時的なものだったとは言える。またその後ゴーギャンについて頻繁に語ったわけでもない。しかしゴーギャン体験は高山にとって決定的だった。

作品を見れば明らかだが、『沼』は人物の描き方も色彩もゴーギャンである。昭和二十五年(一九五〇年)の作品だが、ゴーギャンの影響は二十年以上も続いた。『海』は昭和四十八年(七三年)制作で、ゴーギャン畢生の大作『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこに行くのか』の高山なりの表現だろう。

戦争直後の高山の画風は正統な日本画家のものだった。スッキリとした画面構成で人物の輪郭も明瞭だ。多くのコレクターが好む日本画らしい日本画を描いていたのだった。そのまま進んでも人気画家になれただろう。しかしこの画風に高山は満足しなかった。

少し乱暴な言い方になるが、高山くらい腕の立つ画家がゴーギャンのエピゴーネンのような作品を描く必要はないのだ。高山はゴーギャン体験によって、彼の身体に染みついていた高度な日本画の技法を壊そうとしたように思われる。時間がかかったのはそれだけ高山の技術が堅固だったからだろう。

転機は『食べる』のような作品に表現されている。この作品は目に残る。傑作だということだ。色づかいなどにゴーギャンの影響が残っているが、孤独にご飯を食べる子供の姿は高山ならではのものだ。高山が追い求めていたのは美しい絵ではなく、完成された技法でもなく、絵と一体になって表現される高い精神性だった。

『少女』

紙本彩色 額装 縦二一〇×横一三七センチ 昭和五十四年(一九七九年) 個人蔵

『少女』はもう、誰が見ても高山辰雄の作品である。ほとんど無地といっていい背景だがその質感は複雑だ。中央に女性が一人立っている。背景に溶け込みそうな雰囲気だが存在感は強烈である。特徴的なのは顔、とりわけ目だ。この目を持つ女性像を高山は生涯に渡って表現していった。彼にとって動かしがたい原像的女性ということである。

原像的イマージュを描き続ける画家は多い。有元利夫は赤いドレスを着た、ふくよかな中世ヨーロッパ貴族のような女性を描き続けた。瓜南直子は細い目をした寂しげな少女ばかり描いた。金子国義が描く少年少女はいつも同じ顔をしている。あるいは奈良美智が描く不機嫌そうな顔の子どもたち。

彼らはその画業の最初から、あるいは試行錯誤の末に一つのイマージュに辿り着き、動かなくなってしまった創作者たちである。高山もそういった画家の一人である。原像的イマージュは見る者に強烈な印象を与える。ワンパターンと言ってもいいのだが、様々なシチュエーションで原像イマージュが表現されているのを見たくなる。見飽きないのである。

高山は「この世にない顔を描きたい」と言った。彼の女性像を的確に形容している言葉だ。デッサンはするだろうが、それが本画になる段階でモデルの姿は高い抽象レベルに昇華されている。ただ高山の女性像は神々しい抽象ではない。もっと具体的で大地に根付いていて、かつ地上を離れた抽象性を兼ね備えている。

画面に向かい、筆でものを見る時、自分の中を探し求めている時、心に筆がさわり、あらゆる面からものに触れようとしているのです。

こういったことの一つの表われとして画家の彫刻があるのではないでしょうか。絵を描く者の彫刻は、その本来的な意味での彫刻というよりはむしろ、絵を描く上での必要から生じたものではないでしょうか。それはどこまでも絵画のためであって、それ自体が独立した表現であり、最終的な目的をもつ作品とはいえないと思います。彫刻的彫刻、絵画的彫刻という言葉は少しおかしいかもしれませんが、後者は一般に共通して色彩的であり、また装飾的な場合が多いように思われます。

そして私には、画家のよりよく見たいという苦しみの心の一つの表れとしての彫刻は、心うたれ、またわかる気もします。

(高山辰雄「ゴーギャンの彫刻と陶器」「芸術新潮」昭和三十九年[一九六四年]四月号)

『作品Ⅳ(顔)』

ブロンズ 縦二三×横一二・七×幅一三センチ 昭和五十四年(一九七九年) 個人蔵

高山は彫刻も作ったが、それは「絵画的彫刻」であり、「絵を描く上での必要から生じたもの」だと書いている。高山の彫刻作品はシンプルでプリミティブだ。原像的女性像をさらに根っこの方まで掘り下げてゆくと、こういった像が現れるのだろう。高山はまた、絵画的彫刻は「色彩的であり、また装飾的な場合が多い」とも書いている。高山のことだから、茶色っぽい発掘品のような質感も含めて彼の彫刻表現のはずだ。土に近い原初的塊のような彫刻にまで降り、それを絵画表現に取り入れると、鮮やかな色が現れるということだと思う。

『新雪』

絹本彩色 額装 縦二二四×横一六〇センチ 平成四年(一九九二年) 大分県立美術館蔵

『由布の里道』

絹本彩色 額装 縦二一六×横一四六センチ 平成十年(一九九八年) 大分県立美術館蔵

『新雪』も『由布の里道』も今回の展覧会で初めて見た作品だが、高山の風景画の素晴らしさに改めて打たれた。サイズを見ていただければわかるように、二点とも仰ぎ見るような巨大な作品である。中に入ってゆきたくなるような作品だが、誘い込むような魅力はこれらの作品が、平面画でありながら彫刻的と言えるような立体性を備えているからである。

人物画でも高山作品は立体を感じさせる。描かれているのは人物の正面なのだが、円筒形の人体が迫ってくるような印象だ。人間や風景の全体を表現しているのが高山が優れた現代作家である理由である。

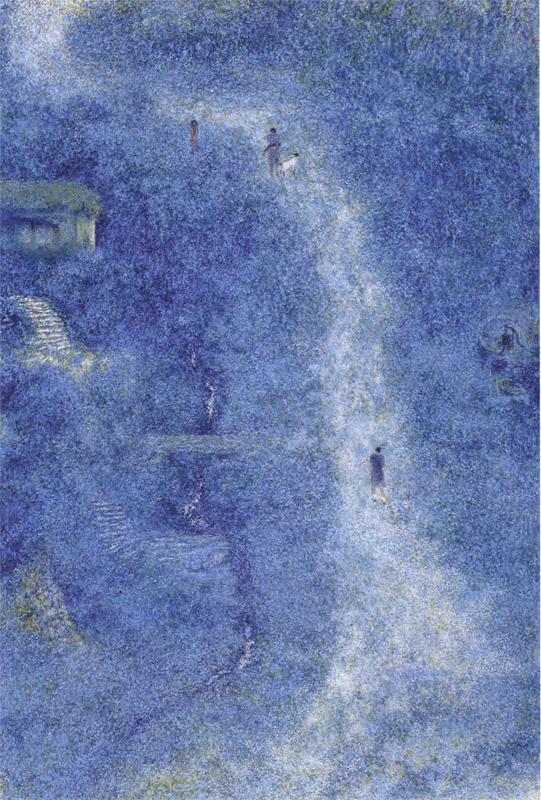

『梅薫る夕べ』

絹本彩色 額装 縦二二〇×横一四〇センチ 平成十三年(二〇〇一年) 京都造形大学附属 康耀堂美術館蔵

晩年になるにつれ、高山の絵は少しずつ角が取れたように淡く穏やかになってゆく。『梅薫る夕べ』を制作した平成十三年(二〇〇一年)に、粟津則雄との対談で高山は「輪廻観っていうより、私は存在ってものの永遠性をどこかで信じている、というか信じたい。(中略)物理化学的にいえば宇宙は膨張しつつあるわけですが、膨張の果ては収縮が始まるとも言われます。だからそれが輪廻につながるのかもしれませんが、この私は以前のことなど一つも覚えていない。そのことより、以前にあった求める心というものが今の我々の存在となっていて、それでこの自分たちもいるのかなと思うことがあります。これも輪廻という考え方のひとつかもしれません」と語っている。

輪廻とは、『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこに行くのか』(ゴーギャン)という問いへの一つの回答だろう。死んでまた生まれた人間は過去のことなど何一つ覚えていない。だけど心の中に生まれる前から存在している求心力、物であれ観念であれ、どうしようもなく惹き付けられてしまう何かを抱えている。そういった求心力を抱えた人は高山の絵を見て、「ああこの絵は見たことがある、以前から知っていて懐かしい」と感じるだろう。

鶴山裕司

(2018/03/31)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■