村上春樹さんの短編が巻頭だ。一編三十枚ほどの作品である。文學界掲載小説は普通二段組みだが、一段組である。礼を尽くして春樹さんに書いていただいたということだろう。だいぶ前から春樹さんは書き下ろし長編小説を、講談社と新潮社で順繰りに出版している。なぜか講談社で出した本の方が秀作の確率が高い。群像新人賞でデビューした作家だから、ホームグラウンドの方が相性がいいのだろうか。

それを言い出すと春樹さんと文學界文藝春秋社は相性が悪い。世界中で翻訳されて読まれている作家で日本を代表する純文学作家と評価されているが、日本の純文学のお墨付きである芥川賞は受賞していない。島田雅彦さんも芥川賞を受賞していないが今や芥川賞選考委員である。春樹さんはやらないのかな。もうそんな必要ないか。

ただまあこんなことを書くと文学金魚に迷惑がかかりますね。なんでも好き勝手言えるのが文学の世界のいい所だったが、じょじょに物言いにくい雰囲気が広がっている。なかなか本を出してもらえないので作家は版元の顔色をうかがわざるを得ない。春樹さん、いろんな点で「私、気難しいです」的オーラを全開にしておられますが、さもありなんと思うところはある。だって日本の文壇ってねぇ・・・。でも世の中いつだって持ちつ持たれつ。あ、書きすぎました。

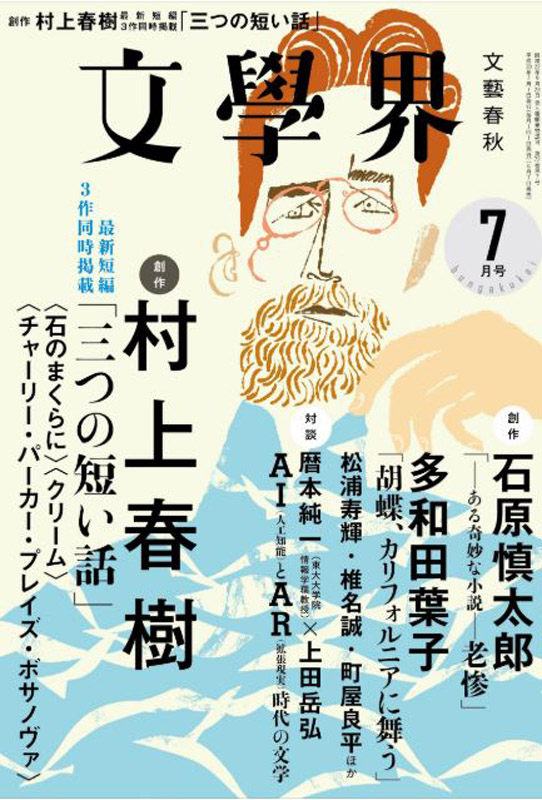

で、本題。「三つの短い話」は「石のまくらに」「クリーム」「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」で構成される。短編作品発表時の配列にも繊細に気を配る作家であり、当然「石のまくらに」が一番の秀作だ。ティピカルな春樹調で読んでいて安心する。

ここで語ろうとしているのは、一人の女性のことだ。とはいえ、彼女についての知識を、僕はまったくと言っていいくらい持ち合わせていない。名前だって顔だって思い出せない。また向こうだっておそらく、僕の名前も顔も覚えていないはずだ。

彼女と出会ったとき、僕は大学の二年生で、まだ二十歳になっておらず、彼女はたぶん二十代の半ばくらいだったと思う。僕らは同じ職場で、同じ時期にアルバイトをしていた。そしてふとした成り行きで一夜を共にすることになった。そのあと一度も顔を合わせていない。

(村上春樹「石のまくらに」)

春樹さんに関しては、けっこうな量の読本の類いが出版されている。熱心なファンが書いたものもあるし、それなりに名前の通った文芸批評家の春樹論もある。ネットの世界ではその数百倍の春樹論が溢れている。世の中で目立つ人や作品に関しては、上から下から右左裏表から徹底して論じるネット社会の批評が、最も端的に向けられているのが春樹さんだろう。いくつかの論は読んだが、当たり前だがそうだねと思う部分もあるし、これはちょっと思う時もある。ただ短編は作家の生地が出やすい表現である。なのでここでは村上春樹文学の最低限の特徴をおさらいしておきましょう。

「石のまくら」は、ふとしたきっかけで一夜を共にすることなった女性の回想である。僕はまだ二十歳になっていない学生だった。春樹さんの作品で秀作と呼ばれるものは、だいたい中年男性が若い頃を回想したものが多い。つまりこの作家には、いわゆる青春時代への強いノスタルジーがある。ただ普通の人のように茫漠としたノスタルジーではない。切迫している。そこに何か大事なものを置き忘れてきた、人生の一番大事なものがそこにあるといった衝迫がある。

たくさん春樹作品を読んでいれば誰でもわかることだが、彼は自由自在に空想物語を作り出せるような器用な作家ではない。つねに多少でも実体験に根ざしたとっかかりを求めている。それがツボに嵌まればどんどん枠を拡げ、深めてゆく。大衆小説と比べればドラマチックな物語展開がないにも関わらず、彼の小説が読みやすくかつ純文学的訴求力があるのは青春時代を生き直す彼の姿勢が本気だからである。青春は単なる小説題材ではない。

「ねえ、いっちゃうときに、ひょっとしてほかの男の人の名前を呼んじゃうかもしれないけど、それはかまわない?」と彼女が僕に尋ねたのはそのときだった。

「その人のことが好きなの?」、タオルを用意したあとで僕は彼女にそう尋ねた。

「そう。とても」と彼女は言った。「すごく、すごく好きなの。いつも頭から離れない。でも彼は私のことがそれほど好きなわけじゃない。ていうか、ほかにちゃんとした恋人もいるし」

「でもつきあっているの?」

「うん。彼はね、私の身体がほしくなると、私を呼ぶの」と彼女は言った。「電話をかけて出前をとるみたいに」(中略)

「でも呼ばれたら行くんだ?」

「だって好きなんだから、しょうがないでしょう」と彼女は当然のことのように言った。

(同)

春樹さんの小説の軸になるのは男女関係である。しっかりとした自我を持っており、しかも絶望した女たちが登場する。絶望した女が自傷の入り交じった気持ちで好きな男以外とセックスするなら、その男はどうでもいい男で、かつ彼女を奈落の底に落ちるのを引き留める繊細な心――つまり女の心を読む力がある男なのが理想的だ。そういう男が春樹小説には登場する。春樹小説の主人公は、まあ言ってみればモテモテでいろんな女とセックスするが、その行為はどこか空しい。セックスは女の心の空虚、時には主人公の空虚を埋めるだけで本質的に男女関係を深めることがない。

たいていの女性読者は過激なセックスシーン、特に男性作家の描く肉欲的なシーンを嫌う。しかし自傷行為でかつ繊細な男が相手なら、セックスは過激な方がいい。セックスにおいて人間の本源的な空虚を描いていることが、春樹さんが多くの女性読者を惹き付けている理由である。愛し合っている同士でも、思いが届かなくてもこの空虚は存在する。それを先取りして俯瞰できるのが青春時代だとも言える。出会いがあり、振り返ってみれば別れている。春樹作品の男性主人公は女性的な心を持っている傍観者である。

あれから長い歳月が過ぎ去ってしまった。ずいぶん不思議なことだが(あるいはさして不思議なことではないのかもしれないけど)瞬く間に人間は老いてしまう。僕らの身体は後戻りすることなく、刻一刻と滅びへと向かっていく。目を閉じ、しばらくしてもう一度目を開けたとき、多くのものが既に消え去っていることがわかる。夜半の強い風に吹かれて、それらは――決まった名前を持つものも持たないものも――痕跡ひとつ残さずどこかに吹き飛ばされてしまったのだ。あとに残されているのはささやかな記憶だけだ。いや、記憶だってそれほどあてにはなるものではない。僕らの身にそのとき本当に何が起こったのか、そんなことが誰に明確に断言できよう?

(同)

典型的な春樹節である。傍観者的主人公が小説の主人公になり得るのは、こういった独白ゆえである。彼は覚えてるよ、いつまでも覚えていると言う。繊細で貴重な青春時代の思い出を決して忘れない。小さな言葉の断片、ちょっとした仕草を宝物のようにそのまましまい込み、何度も眺め手に取ってその瞬間を生きる。考えれば考えるほど謎めいてくる。子ども時代には大人になるためのすべての要素があるが、大人になってからのわたしたちの歩みは青春時代に凝縮されている。「まだ覚えていてくれたの?」「うん、覚えてる」それだけで十分だ。

春樹さんは一九四九年一月十二日生まれだから、今年で七十歳である。これまでの作品を読んでいると、この作家は腰が痛いとか胃の調子が悪いとかは書かないでしょうな。成熟がないなどと無粋なことは言いません。だが多くのことを切り落としている作家であるのは確かだ。現代では成熟を目指し人生の残酷を描く作家の作品に、春樹さん的な青春を超える力がないということでもある。みんな年を取っても心は若いんだね。

大篠夏彦

■ 村上春樹さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■