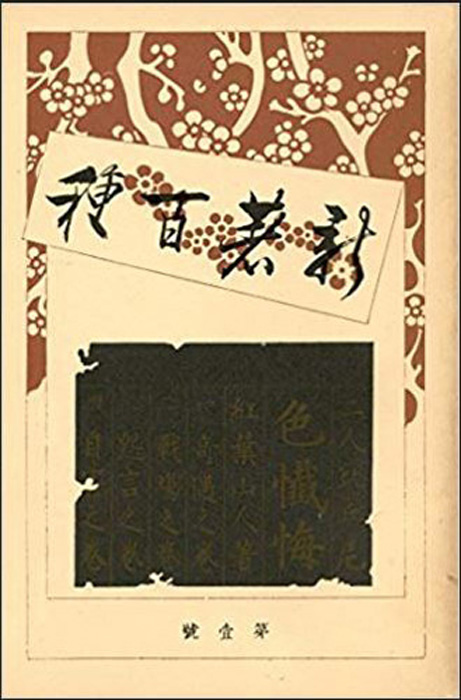

尾崎谷斎作煙管筒

鹿角製 幕末から明治初期

口径二×幅二・九×長さ十九・九センチ(いずれも最大値) 著者蔵

今回は尾崎谷斎の煙管筒であります。天保六年(一八三五年)生まれで明治二十七年(九四年)に六十歳(数え年)で亡くなった。脇道に逸れるが、現在は人間の年を満年齢で数えるが明治大正期は数え年だった。当時の人は満五十九歳の時に自分は六十歳と自覚して還暦のお祝いなどをしていたわけだから、特に幕末明治生まれの人については数え年表記にした方が伝記的事実と齟齬がない。ただ谷斎が還暦のお祝いをしたのかどうかはわからない。人生の詳細がほとんど伝わっていないのだ。わかっているのは谷斎が根付師で幇間(たいこもち)だったこと、明治中期最大の流行作家、尾崎紅葉の父であったことくらいである。

根付というのは装飾品の留め具である。江戸はもちろん昭和の初期まで和服を好む人が多かった。和服には洋服のようなポケットがない。袖や袂に物を入れることはできるが心もとない。そこで帯に留め具を挟んでそれに結わえつけた紐に小物入れの革製鞄、煙草入、印籠、矢立などをぶら下げたのである。根付状の留め具は着物の発生当時からあったはずだが、高度な装飾品として進化したのは江戸後期になってからである。明治に入って根付はさらに発展した。外国人が人間や小動物などを精緻に模したミニチュア工芸品として好んで根付を買い求めるようになったからだが、時代の流れでもあった。

江戸までは武士が工芸品の購買層の多くを占めていた。しかし御維新で大名や武士が必要とする刀などの工芸品需要がなくなってしまった。そのため刀鍛冶は御維新後に流入した様々な欧米工業製品を作るようになった。根付師の仕事も裕福な庶民がターゲットになった。欧米工芸の写実的特徴を巧みに取り入れ、江戸期よりも一段と細かい細工を施した根付や櫛、飾り物を作るようになったのである。明治工芸の質の高さはよく知られているが、それが可能だったのは江戸の職人たちの確かな腕があったからである。工芸品が時代時代の嗜好を取り入れて姿形を変えてゆくのは当然である。明治工芸は江戸的粋と欧米文化が絶妙に混交しているから魅力的なのだ。

根付は象牙を使うのが一般的である。あの象の長い牙ですな。日本には当然生息していないので、江戸時代でもオランダや中国船によって、インドや遠くアフリカから象牙が輸入されていた。象牙製品を好むのは日本だけでなく、中国やフィリピンあたりの東南アジア諸国も同じである。今も象牙細工を好む人が多いので、日本を含むアジア諸国が大量購入者として象牙の密猟を後押ししていると、国際社会から非難されているのはご存じの方も多いだろう。ただ根付は象牙だけが素材ではない。金属や漆器、柘植などの固い木の製品もある。谷斎が好んで根付の素材に使ったのは象牙よりも遙かに安価な鹿角だった。鹿は日本にもたくさん生息しているので値段が安かった。

谷斎は精巧な根付も作ったが、一番多く残っているのは今回紹介したような煙管筒である。鹿の角の形をそのまま利用して胴に彫りをいれ、上の方の開いた穴に煙管を入れる。煙管筒は長いので刀のように帯に差す。結わえ付けられているのは革製の刻み煙草入れである。煙管筒から煙管を取り出し刻み煙草を詰め、火入れの種火で火をつけてぷかっと一服やる。現代のタバコと違い、文字通り一服二服で終わりである。タバコは室町末に種子島に漂着したポルトガル船によって日本にもたらされたと言われるが、庶民にまで普及したのは江戸後期になってからだ。国産タバコの生産も始まっていた。江戸文化は後期の文化・文政時代くらいに基礎が作られ、最高潮に達するのが明治維新の足音が聞こえてくる天保時代以降である。どの国でも似たようなものだが、後から振り返ってみると社会的大変革の直前に旧時代の文化的隆盛が訪れるようだ。

で、『言葉と骨董』の連載をチラチラ見ていただければわかると思うが、僕は根付のようなチマチマした骨董はあまり好きではない。誰が見ても美しく手間がかかっていて「これは高いだろうなぁ」と感じる骨董や、希少価値があるから高価だといった骨董にはほとんど興味がない。もちろんお金があって本当にほしければ買うだろうが、僕の好みは異文化同士が衝突・混交して生まれた骨董、あるいは価値がわからなければゴミ同然の骨董にほぼ絞られる。骨董屋にとってはまったくもって甲斐のない骨董好きだが、谷斎作品は例外的に欲しくて骨董屋に入手してくれと頼んでいた。

理由の一つは谷斎作品が根付の中では無骨で男性的おおらかさを持っているからである。あえて安価な鹿角を素材に使い、それでも高値で買い求める人が多かったのは好ましい。もう一つは言うまでもなく、谷斎が紅葉のオヤジ様だからである。「ああこれが紅葉山人のオヤジ様の作品かぁ」と思うとちょっと遠い目になってしまう。紅葉は紅葉山人の雅号をよく使ったが、「山人」は世捨て人のことで、「散人」、つまり無能無芸の人の意味に通じる。まあ芸術はすべからく豊かな社会の上澄みだから、文学者なんぞ「閑文字の徒」である。しかし紅葉はまがりなりにも帝国大学中退で御維新後最高のインテリの一人だった。しかしオヤジ様の谷斎はまごうことなき散人ですな。なにをして食っていたのかよくわからない。しかもそれなりに裕福であった。幕末明治初期にしかいなかった高等遊民である。

『夏目漱石論』でも書いたが、明治初期に帝国大学に進学できたのは一握りの士族・町民の子弟だけだった。漱石には奇妙な韜晦癖があり、実家は貧乏だったー、御維新後に没落して大変だったー、といった文章ばかり書き残した。しかし夏目家は草分けの名主(徳川家康とともに江戸に移ってきた駿府の商人)であり、御府内の高田馬場一帯を治める名字帯刀を許された名家だった。漱石は学生時代に子規と手紙で喧嘩しているが、その理由は子規が若気の至りで「俺んちは松山藩の武士だかんね」と自慢したことにあった。漱石は子規の時代錯誤的な物言いをコテンパンにやっつけ、しまった、コイツには冗談は通じねぇと思った子規も大弱りですぐに謝ったわけだが、松山の田舎武士より江戸の庄屋の方が格上という意識はあっただろう。だが紅葉は幇間の息子である。帝大生の中でもかなりの変わり種だったはずである。

僕は若い頃に詩人の吉岡実さんに親しくしてもらったが、あるとき「君は最高学府を出てるんだろ」と言われてビックリしたことがある。確かに僕は明治大学を出たが、僕の意識では〝最高〟とは東大や京大を指すのであり、まあ中途半端な大学を出たなという自覚しかなかった。しかし言われてみれば大学が学制の最後である。吉岡さんは尋常小学校を卒業するとすぐに丁稚奉公に出た。頭のいい人だったから今なら苦労してでも大学に進学したと思う。しかし吉岡さんの両親は息子が大学に進学するなど考えてもみない人たちだった。

それは僕もちょっとだけ似たところがあって、母親の実家は魚屋だがジイさんに「明治大学に行く」と報告すると、「ついにカネトラ一家(魚屋の屋号)から大卒が出るのかぁ」と遠い目で言った。僕の時代に大学進学は珍しくなくジイさんの方が時代錯誤的だったわけだが、「なんのために大学に行くんだい?」と考える人がまだいた。特に商人の家はそうだった。写真家の荒木経惟さんは三ノ輪の下駄屋の息子で、やっぱり両親は大学進学を「なんで?」と考えるような人だったそうだ。早く商売に慣れた方が楽な暮らしができる、と考える昔ながらの経験則が生きていたのだ。ただ荒木さんが千葉大学に進学したのは昭和三十三年だから、こちらは勉強がよくできる自慢の息子だったろう。しかし荒木さんの中では都立上野高等学校を卒業したことの方が自慢のようだ。同級生にジャーナリストでノンフィクション作家の立花隆さんがいて二人とも東大を目指したらしいが、荒木さんは現役では難しいと言われて千葉大に進学したようだ。ご両親に浪人したいとは言えなかったのだろう。

吉岡さんには大学生や高等学校の生徒の高歌放吟を聞きながら寮に帰ったというもの悲しいエッセイがある。丁稚は寮住まいで出かけるにしても、行き先や帰寮時間を帳面に書いていかなければならなかった。戦前には進学したくてもままならない少年少女がたくさんいた。はっきり言えば吉岡さんの学歴コンプレックスはかなり根深いものだった。英文法もろくに知らないのだから当然と言えば当然だ。ただそれであれほど高いレベルの自由詩を書いたのだから驚きである。

吉岡さんのお父さんは東京下町の厩橋で小学校の用務員として働いていたが、最晩年の『うまやはし日記』まで秘していた。恥ずかしかったようだ。紅葉もまた父・谷斎についてはほとんど何も書き残していない。隠したかったのだろう。尾崎家の墓は元々赤坂の円通寺にあったが、紅葉の墓は御維新後に作られた青山霊園にある。父と同じ墓がイヤだったのかもしれない。これに対して吉岡家の墓は鷗外史伝で知られる北條霞亭の墓などがある江戸の名刹、巣鴨の真性寺にある。霞亭は老中阿部正精お抱えの儒者だから、格式高いお寺に葬られたのだった。なお墓誌は頼山陽である。吉岡家はそれなりに歴史ある江戸の町人だったのかもしれない。いつか調べてみたい。

一 本社は広く本朝文学の発達を計るの存意に有之候得ば恋の心を種として艶なる言の葉とぞなれる都々一見る物聞くものにつけて言出せる狂句の下品を嫌はず天地をゆさぶり鬼神を涙ぐまするなどの不風雅は不致ともせめては猛き無骨もののかどをまろめ男女の中をも和らぐ事を主意と仕候

但し按摩同席にて読むやうな投書は一樹の烟一河の水にいたす可候

(尾崎紅葉「硯友社社則」「我楽多文庫」第一号 明治二十一年(一八八八年)五月二十五日)

紅葉は東京大学予備門時代の明治十八年(一八八五年)十九歳の時に、山田美妙、石橋思案、丸山九華と文学同好会・硯友社を結成して同人雑誌「我楽多文庫」を創刊した。最初は手書きの回覧雑誌だったが文学ジャーナリズムが未成熟だった当時、大きな評判を呼んだ。二十一年(八八年)には活版で「我楽多文庫」を販売することになった。当時活版で雑誌を公刊するのは大変なことだった。「硯友社社則」は活版「我楽多文庫」第一号に掲載された紅葉の文章である。広く硯友社社員(同人)を募る広告文で、毎月十銭を社費として納めると社員(同人)になれたようだ。また「我楽多文庫」は小説と戯曲専門の雑誌であり、「政治向の文書は命に替へても御断申上候」とある。紅葉は「紅旗征戎吾が事に非ず」のプイッと斜に構えた江戸っ子だった。

硯友社「社則」として「猛き無骨もののかどをまろめ男女の中をも和らぐ事を主意と仕候」と書いているのはいかにも紅葉らしい。その言葉通り、紅葉は基本的に男女の機微を小説で描いた。確かに坪内逍遙や二葉亭四迷の言文一致体の大きなヒントになった井原西鶴を読み込み言文一致体小説も書いたが、内容から言えば戯作の作法を学んだ面が強い。国木田独歩は紅葉は「洋装せる元禄文学」だと言った。また創作を男女モノに絞り込む姿勢が、小説だけでなく新体詩(自由詩)でも新たな明治文学を創出したいと指向した創刊同人・山田美妙との隙間風を生んでいったと考えられる。

言うまでもなく紅葉は明治時代最大の流行作家である。明治二十年代に文壇に君臨したのは紅葉と幸田露伴だった。そのため二十年代は紅露時代と呼ばれる。紅葉は帝国大学生時代の明治二十二年(一八八九年)二十三歳の時に『二人比丘尼 色懺悔』を発表してスター作家になった。亡くなるまでその筆力と人気が衰えることはなかった。露伴も同じ年に『風流仏』を書いて高い評価を得た。ともに二十三歳で文壇の寵児となった早熟の人だった。しかし同時代の読者や批評家たちの高い評価とは裏腹に、わたしたちが真に近現代文学の基礎となったと考える文学者たちの紅葉評価は決して高くない。

森鷗外は露伴と親交があったので、露伴についてはお茶を濁しているが、明治二十年代に活躍した文学者たちの中で子規を除く作家たちはいずれ忘れ去られるだろうと書いている。『舞姫』は明治二十三年(一八九〇年)発表だが、忘れ去られる作家の中に鷗外自身も入れている。鷗外はちょっとひがみっぽいところのある作家だった。子規と漱石は紅葉『二人比丘尼』について、「あんなもの俺にも書ける。いや、もっと面白いものを書けると思った」とほぼ同じ感想を述べている。恐らく二人で『二人比丘尼』について話し合ったのだろう。しかし創作者にとって〝書かない〟と〝書けない〟は紙一重だが絶対的な差である。漱石や子規は〝あんなもの書かない〟と思っていたが、実際には『二人比丘尼』のような作品は書こうとしても書けなかった。文学に対する思想があまりにも違っていたのである。

紅葉と露伴を読み比べればすぐにわかることだが、紅葉は大衆文学、露伴は純文学である。ただしこの区分には明治二十年代特有の文学状況を加味しなくてはならない。露伴は本質的に文語体作家であり、明治二十五年(一八九二年)に発表した『五重塔』などの文語体を抜けられなかった。漢詩漢文の知識が作品思想はもちろん、文章の骨格になっていたのである。江戸時代までの知は漢詩漢文を指すのであり、露伴は江戸の正統的知を受け継いでそれを明治文学に活かそうとした。露伴の漢語体文章には一種独特の迫力がある。

露伴の文学上の弟子は少ないが、詩人の日夏耿之介に『鷗外と露伴』の著作がある。日夏は自由詩の詩人だが露伴に私淑した。詩人の窪田般彌さんに、日夏は「余は頭が重い」といって大学に出ず、学生を自宅に呼んで寝っ転がって授業をするような変わり者で傲慢なところのある早稲田の先生だったが、露伴の前に出ると借りてきた猫のようにおとなしく、しゃんと背筋を伸ばして黙って露伴の言葉に耳を傾けていたと聞いたことがある。日夏の漢詩漢文の知識は大正昭和期では図抜けていた。しかし露伴にはとうていかなわなかった。

自由詩は思想・形式ともにまったく制約のない表現だが、自由詩の歴史の中でも詩に漢詩漢語を積極的に取り入れたのは日夏ただ一人だろう。知の系譜は様々な形で受け継がれるものであり、露伴や日夏の漢詩漢文的小説や詩は過去文学のエッセンスを存分に取り入れているという意味で非常に完成度が高い。ただしそれが未来へのパースペクティブを持っていなかったのも確かである。

これに対して紅葉は軽い。呆れるほど軽い。しかし現代性がないとは言えない。紅葉は同時代の文学的成果を一瞬で作品に取り入れた。明治二十年代初頭は言文一致体の試行錯誤時代であり、まだ書き方が一定していなかった。そのため紅葉は西鶴の浮世草子と言文一致体の成果をマージして、地の文は平明な文語体、会話は言文一致体という当時としては非常に安定した文体を作り上げて作品を量産した。西鶴や十返舎一九をスマートにしたような文体だ。言文一致体が主流になり始めると、露伴のような文語体へのこだわりは一切なく、あっさり言文一致体小説を書き始めた。その一方でまだまだ大衆にとっては読みやすい、文語体と言文一致体をマージした大衆小説を書き続けた。(中編に続く)

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 尾崎紅葉の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■