小原眞紀子さんの連作詩篇『『ここから月まで』 No.025 虫/鳥/港』をアップしましたぁ。小原さんのCool抒情詩第25弾です。今回は連載の表題作とでも呼ぶべき作品が含まれていますね。

港とは夢である

陸地で暮らす

平日の夕暮れに見やる

空に向かって伸びをして

錨を巻き揚げる

僕らの港はいつも

去るべき場所だから

ここから

月まであるいは

君のところまで

いずれもはるかな

夢そのもの

(小原眞紀子『港』)

文学の世界では、小説と俳句がかなり保守化している傾向があります。小説は純文学、サスペンス、ホラーといったジャンル区分がとても厳しいですし、俳句はほぼ有季定型一辺倒です。ただ短歌と自由詩では既存のジャンル区分の問い直しが起こっています。短歌では口語短歌の動きがそれに当たります。自由詩では文学金魚の詩人たちの、〝詩は原理的に自由詩である〟という認識に基づいた実作と理論がそれに当たるでしょうね。まだ経済的に回っているジャンルでは既存制度にしがみつき、経済的には恵まれないジャンルで変革の動きが起こっていると言えるかもしれません。

作家はたいてい自分の作品を書くことに手一杯です。ただ新しい文学動向が起こるときは、それだけでは不十分です。評論の形などに明文化されているかどうかは別として、作品と理論が両輪で進む必要があります。少なくともある〝確信〟があることが、誰の目にもはっきり写らなければ、それを共有しさらに先へとつなげてゆけないのです。

明治三十年代の小説純文学を代表する作家は幸田露伴でした。当時も尾崎紅葉は戯作的大衆作家だと思われていたのです。露伴を筆頭に坪内逍遙や二葉亭四迷が評価されていた。島崎藤村や夏目漱石の小説はまだ現れていなかったので当然です。明治四十年代から大正初期最大の詩人は北原白秋で、多くの詩人が〝白秋調〟で自由詩は進んでゆくと思っていた。しかし萩原朔太郎の『月に吠える』で状況が一変してしまった。

人間は現在の状況がいつまでも続くと思いがちですが、それは危うい認識です。必ず状況は変わる。特に文学の世界ではある作家の出現によって、以前と以後に分かれるほどの変化が起こるのも珍しくない。最低でも一九八〇年代くらいからの文学の状況を肌身で感じている作家は、今が大きな変革の時代だということがわかるはずです。肉体は生きたまま文学的に死んでしまいたくなかったら、既存作家も変化しなければならない時代です。

■ 小原眞紀子 連作詩篇 『『ここから月まで』 No.025 虫/鳥/港』縦書版 ■

■ 小原眞紀子 連作詩篇 『『ここから月まで』 No.025 虫/鳥/港』横書版 ■

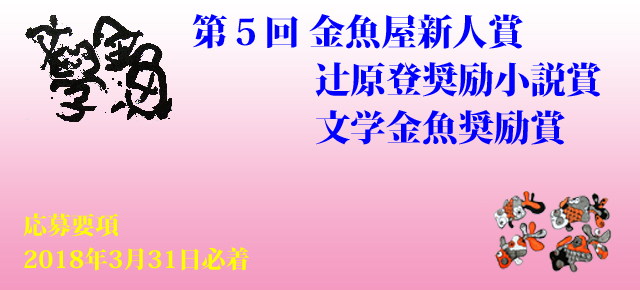

■ 第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項 ■

第05回 金魚屋新人賞(辻原登小説奨励賞・文学金魚奨励賞共通)応募要項です。詳細は以下のイラストをクリックしてご確認ください。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■