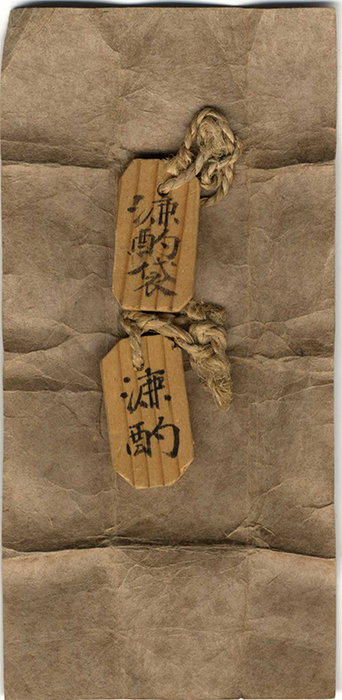

著者蔵 柏木貨一郎製作模造品 正倉院献物碑(木製)

この『麻布山水図』については国会でその出所と購入価格の適正性などが議論された。矢野隆司衆議院議員(当時)と高塩至文化庁次長(当時)とのやりとりは、やはり「むふふ」とうなってしまうような内容である。高塩氏は九州博の『麻布山水図』は正倉院から流出したものではなく「明治初年に明治天皇に東大寺から献上されたもの」と説明しておられるが、明治天皇から貨一郎が譲り受け所蔵したわけがない。また正倉院本二張は、九州本より「非常に大きなもの」だから正倉院本とは違うという説明も無理がある。ちょっと灰色すぎる答弁ですね。

千二百年前に作られた劣化しやすい麻布が綺麗な形で残る環境は、湿気や温度変化に耐えられる高床式で、風入れなど定期的に手入れが為されてきた正倉院以外考えられない。ほかの場所には類品すら残っていないのだ。現存の四帳を図版で見比べてみただけでも同じ場所で保管されていたことがわかる。千年以上も昔の物は、残ったとしても保管場所によってその風合いが大きく違ってしまう。

またもし当初正倉院に『麻布山水図』が五張あり、その価値を十分知っている何者かが三張を持ち出したのなら、一番大きく目立つ作品には手を出さないだろう。九州博の学芸員が、鈍翁がこの作品を正倉院伝来として所蔵していたことを知らなかったということは、もちろんあり得ない。購入に際しての文化庁と九州博の議事録は、残っていないというより残せないでしょうね。学問的に非常に苦しい説明を公式文書に記録することになり、万が一責任追及ということになれば、それが言質になってしまうかもしれない。

流出があったと推測されるのはもう百五十年も前で、すべての関係者はお亡くなりになっている。もし窃盗罪に問われるとしても、現行法では七年で時効である(もちろん天皇御物に現行法が適用されるのかについては議論があるだろう)。また天皇御物に関わった流出者が特定されれば故人の名誉に関わる。今に至るまで正倉院御物流出の詳細が灰色のままになっている理由である。

しかしこれも日本の美術の歴史である。正倉院御物流出に興味を持つ人の誰が読んでも、子供だましとしか言えない議論を今後も繰り返すのは馬鹿げている。スキャンダルという面だけでなく、関係者の功績も含めてある程度まで経緯を明らかにして方針を決めた方がいいと思う。もし窃盗に近い無断持ち出しがあったとしても、それは現行法を適用して時効で犯人探しはしない、また善意の第三者の購入・所有を経ている以上、正倉院御物と推定される遺物は通常の譲渡・取得手続きを経て保護する方針を決める方が前向きだろう。現代はグローバリズムの時代である。正倉院御物が海外流出するのは悲しい。またそうしなければ多分表に出てこない(出せない)資料もある。

由水常雄さんの撥鏤尺の調査研究などを踏まえると、明治初期の正倉院御物流出に関わったキーマンは蜷川式胤と柏木貨一郎である。もちろん彼らが正倉院御物を流出させたと言っているわけではない。流出後の売買に関わったという意味でのキーマンである。誰が正倉院御物を流出させたのかという証拠は一切ないのだ。ただこれも微妙な言い方になるが、彼らが正倉院からなんらかの物を持ち出したという痕跡は残っていると思う。

明治初期の正倉院の管理は今と比べものにならないほど甘かった。正倉院御物の流出経路は複数あると言ったが、明治政府高官には古美術愛好家が多く、いつの時代にか断片となり、ひとまとめにされていた古裂を政府内で非公式に頒布することも行われたようだ。原型をとどめない御物はいわば〝貴重な塵芥〟と見なされ、一種の払い下げが行われたのである。ただそんな名品ではない残闕の方が流出経緯は辿りやすい。正倉院御物だとわかるようにしておかなければ粗末に扱われ、永遠に失われてしまう危険性があるからである。

そういったメモを残している可能性があるのは、京都のお公家の出自で周到な人柄だった蜷川式胤ではなく、貨一郎だろう。中尊寺金色堂の漆の断片にまで価値を見出し所蔵印を押す人なのだ。骨董に関して彼は記録魔だ。僕が見た貨一郎旧蔵品のほとんどには和紙に来歴が書いてあり、所蔵印が押してあった。もし貨一郎が正倉院で、当時としては価値が低いと思われていた塵芥を〝拾った〟とすれば、必ず表書きをして大切に保管したはずである。鈍翁所蔵の貨一郎コレクションの箱は最低でも四十七個ある。その大半が今もどこかに現存しているだろう。それを調べれば手がかりが得られる可能性は高い。

ただまあ正倉院御物の流出について書くのは神経を使う。もっと詰めて考えなければならないことも多い。これについてはまた別の機会に書くことにして、えっらい前置きが長くなってしまったが本題の「中尊寺金色堂壁之金箔」の採集者・三浦乾也に移りたい。ごくわずかな好事家を除いて乾也を知る人はいないだろうが、優れた才能を持ちながら歴史に埋もれてしまった人である。ただ貨一郎や乾也といった、抜きん出た才能がありながら表舞台で華々しく活躍できなかった人の事跡を追う方が、幕末明治初期の奥深さ、その手触りを具体的に知ることができる。

乾也については益井邦夫氏の『幕末の鬼才 三浦乾也』という優れた伝記がある。また尾形光琳の弟で、江戸初期に京都・江戸で華やかな焼物を作った尾形乾山に興味を持って調べたことのある人なら、必ず乾也の名前を目にしているはずだ。明治までの日本の伝統芸能・芸術の例に洩れず、乾山の陶法は死後に子孫や弟子たちによって受け継がれた。乾山焼である。乾也は「乾」が付くことからわかるように乾山六世を襲名している。本業は陶工と言わざるを得ないが、発明家で平賀源内の再来と言われた人である。

【参考図版】三浦乾也

明治初年頃 益井邦夫著『幕末の鬼才 三浦乾也』より

乾也は文政四年(一八二一年)に江戸銀座で生まれた。代々の旗本御家人の家柄だというが幕府俸禄で食べてゆける時代はとうに終わっていた。父・清七は長唄囃子の笛方で、しかも名手だったのだという。武士には違いないが生活の糧は歌舞伎などの笛方で得ていたらしい。母は鳥羽屋という商家の娘・スミだが、子供ができても鳥羽屋が結婚を認めなかったため乾也は清七が引き取ることになった。鳥羽屋は清七を武士とはみなさず、娘が浮薄な芝居方にたぶらかされたと思ったのかもしれない。男一人で乳飲み子を育てられるはずもなく乾也は里子に出された。三歳の時に父の姉夫婦の井田吉六・タケに引き取られた。

骨董屋をうろうろしていると、幕末から明治頃に作られた、中途半端に古く、中途半端に志野や織部、唐津、楽、朝鮮、中国陶器などを真似た作品にしょっちゅう出会う。御庭焼と総称される焼物で、その名の通り、庭くらいの比較的狭い場所に窯を作って焼いた趣味的陶器である。この御庭焼は、江戸後期の文化文政時代頃から将軍を筆頭として各地の大名家で一大ブームになった。乾也の養父・吉六は骨董商を始めたことから焼物作りに興味を持ち、自分で陶器を制作して吉六焼として浅草で販売していた。当時は名工と呼ばれていたようで、第十一代将軍・徳川家斉の前で腕前を披露する席焼の栄誉にも浴している。この吉六を通して乾也は焼物作りを学び人的ネットワークを広げていった。

明治維新の動乱の足音がまだ聞こえない文化文政期は江戸最後の文化爛熟期だった。様々な文人・芸術家を輩出したがその中に酒井抱一がいた。姫路藩主・酒井忠仰の弟だが若い頃から絵を好み、出家してからは本格的絵師として風流の道を進んだ。絵師と言っても当時は大変な貴人である。抱一は江戸琳派の祖だが、琳派は狩野派のように家で代々受け継がれる画風ではない。光琳に私淑して琳派を称したのである。酒井家は光琳最大のパトロンで、多くの光琳作品が伝来していた。ただ抱一の光琳思慕は尋常ではなかった。

抱一は京都に文人の知友・佐原鞠塢を派遣して光琳の墓の修復を行わせた。鞠塢は今の東京向島百花園を作った人で、邸内に窯を築いて隅田川焼を始めた人として知られる。一種の御庭焼である。抱一に影響され、京都で乾山焼の子孫と交わったことから江戸に帰って自分でも開窯したのだった。抱一の江戸での交友は谷文晁や亀田鵬斎らが有名だが、御庭焼を手がける文人らとも広く交際していた。抱一は当時の光琳全画集である『光琳百図』などを刊行し『乾山遺墨』も刊行している。

乾山の陶法は江戸でも受け継がれたが、抱一の時代、江戸乾山三世・宮崎富之介が他界してその伝統が絶えかかっていた。抱一は江戸で亡くなった乾山の墓を探しあてて整備し、それと同時に富之介未亡人らから『乾山陶法』など、江戸に伝わっていた乾山文書資料一式を入手した。それを機に乾山四世を称した。抱一は鞠塢の窯で手すさびに焼物を作ったくらいで伝来している作品は少ない。四世襲名は江戸で乾山焼の伝統を守るためである。江戸封建社会の人である抱一は自身の身分の高さに意識的であり、四世になることで江戸乾山焼中興の祖となった(称号に箔をつけた)のである。人気絵師だった抱一は乾山四世襲名からわずか二ヶ月で五世の称号を西村藐庵に譲った。乾山流の継承は藐庵に委ねたのである。藐庵が最初に乾山関連資料を発見して、抱一所有のために尽力したという経緯もあった。

藐庵は新吉原の名主の養継嗣で文人・茶人として知られる。鞠塢と同様に御庭焼系の趣味の作陶を行っていたらしい。ただ藐庵の作品は残っていないようなので、抱一と同様、名誉職的な五世襲名だったのかもしれない。ただし抱一よりずっと近づきやすい町人である。この藐庵に乾也は養父・吉六とともに入門して作陶技術を学んだ。師には違いないが、藐庵を通して鞠塢ら様々な文人から作陶や陶器鑑賞技術を習得したのだろう。藐庵は乾也の陶工の才能を認め、弘化二年(一八四五年)二十四歳の時に乾山六世の襲名を許した。その際襲名の証となったのが、抱一が集めた『乾山陶法』などの文書一式だった。免状や秘法書などの授受を通して世襲を行うのが江戸期の伝統芸能だった。

ただ三世乾山・宮崎富之介の作品は残っているが、四世・抱一、五世・藐庵の作品はほとんど伝来していない。だから六世・乾也の代になって、ようやく本格的陶工が乾山焼を継承したことになる。乾山焼というと初代の作に興味が集中しがちだが、京都や江戸で継承者たちが様々な倣作を焼いた。乾山は贋作が多いことで知られるが悪意の贋作ばかりでなく、継承者らが焼いた作品もたくさん混じっている。ただし判別は難しい。乾也は乾山を称するのは畏れ多いと言って焼物に「乾也」銘を入れたが正統な江戸乾山焼継承者だ。乾山研究では必ず乾也の名前と作品が挙がる由縁である。また弘化二年の乾山六世を襲名が、乾也前半生のクライマックスだった。

よく知られているように、嘉永六年(一八五三年)にアメリカのペリー艦隊が浦賀に現れて日本との通商を要求した。いわゆる黒船である。船の外壁がタールで真っ黒に塗られ、蒸気船なので水蒸気の煙を濛々と噴き上げる、日本人がそれまで見たことのない巨大な戦艦だった。松平定信の寛政時代頃から北海道を中心にロシア船が現れ通商を求めていたが、風を利用する帆船では日本列島に近づくのは難しかった。そのため幕府は艦隊で攻め込まれることはあるまいと通商問題を先送りしていた。しかし巨大な蒸気船の戦艦が世界を変え始めていた。幕府はオランダを通して日本が有史以来仰ぎ見ていた大国中国が、アヘン戦争でイギリスの植民地化され始めているというニュースも把握していた。有無を言わさず入港してきた黒船によって江戸は上や下への大騒動になった。

乾也もペリー来航に衝撃を受けた一人だった。ただ座して不安にさいなまれる人ではなく、実際に浦賀に行き小舟を借り上げて黒船をつぶさに観察した。外国語はできなかったので江戸に帰ってから翻訳書で船や蒸気機関について調べた。この時代、それなりの数の技術系洋書が翻訳されて出回っていたようだ。またたく間に海防論者になった乾也は『造艦建白書』を書いた。ただこのような建白書は多くの幕臣が執筆している。乾也が特異だったのは、短期間で艦船の模型を作ってそれを水の上に浮かべて実際に走らせてみせたことである。乾也は艦船の模型を携えて幕閣の屋敷を訪ね建造を上申し始めた。現物を見せなければ説得できないと思ったのである。大変な技術力であり行動力である。(④に続く)

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 三浦乾也関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■