「言葉と骨董」番外編であります。八月二十七日に帰省したのだが、実家に帰って北日本新聞をなにげなく見ると、「富山県美術館全面オープン」の記事が目に入った。これは行かなくちゃと思い、閉館一時間くらい前に美術館に駆けつけた。夜の北日本放送のニュースを見ると、昼間は入館待ちの行列ができたようだが、時間が遅かったのであっさり閲覧できた。県立美術館は富岩運河環水公園という風光明媚な県立公園に面している。環水公園は富岩運河の始発点で、かつては物流の拠点だった。

富岩運河環水公園

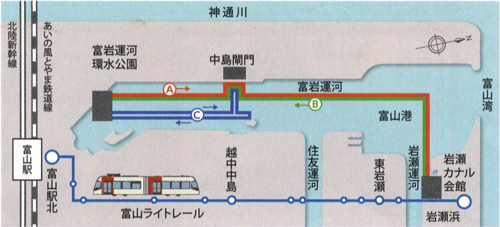

富岩水上ライン

富岩運河の名称の由来だが、富山市と東岩瀬を結ぶ運河なので略して富岩である。昭和十年に水運と、運河に沿って工業団地を誘致することを目的に作られた。環水公園から東岩瀬の観光施設・岩瀬カナル会館まで、富岩水上ラインという観光遊覧船も就航している。船を使った輸送はトラックに変わり、工業団地誘致も一段落したので富岩運河を観光資源として活用することになったようだ。

ここ何十年もお正月に数日帰省するだけだったので、こんなに立派な観光資源になっていることなど知らなかった。新幹線開業の時期に、急ピッチで観光施設が整備されたようだ。また富岩運河の中ほどにある中島閘門(運河の水位を調整するための水門)が国の登録有形文化財に登録されていると知った時は、「まぁぁじっすか」と思ってしまった。中島閘門って、あの古ぼけて汚ったなかった水門だよねぇ。

富岩水上ラインの航路

なにせ僕はジモティで、富岩運河の流域は高校生くらいまでの僕の活動エリアにすっぽり入る。富岩運河の支流・住友運河は実家のすぐそばで、子供の頃の遊び場というか探検場所だった。探検するほど寂れて怪しげな場所だったのだ。環水公園のあたりだって、高校生くらいまではだだっ広い河川敷のような場所で、まともな人はこんなところに入りませんね、という感じだった。

また今は富岩運河に沿ってライトレールが走っていて、その近未来的な車輌とLRT(Light rail transit = 軽量軌道交通)の成功事例として全国的に有名になったが、僕にとっては富山港線である。京浜東北線のお下がりの車輌が一時間に二本くらい走っていた。これも元々は富山市と東岩瀬をつなぐ貨物線で、戦後JR(国鉄か)の旅客線になったのだった。国鉄は交流電圧を採用していたが、富山港線は全国的にも珍しい直流電圧だったと鉄道ヲタクの人から聞いたことがある。三十年以上も郷里を離れているといろんな変化が起こりますなぁ。

富山ライトレール

富山県立美術館にしても、元々は富山県立近代美術館である。僕が大学二年生の時にオープンした。この美術館に僕は強い思い入れがある。オープンしたばかりの美術館にほぼ一夏通ったのである。ちょうど富山で運転免許を取得していたのだった。でも学校が終わっても行く所がない。たまたま自動車学校の巡回バスが近代美術館の近くにも停まったので、入館料三百円くらいを払って毎日のように常設展を見ていた。大学二年生といえば知恵熱真っ盛りで、なにもかも新しく面白く感じられる時期である。近代美術館のコレクションは、そんな大学生の知恵熱に応えてくれる格好の教材だった。

近代美術館がオープンしたのは一九八一年(昭和五十六年)で、当時は「見に行ったんだけど、なにがなんだかよくわからなかった」「なぜ地元作家の作品を展示しないで、奇妙な外国人の作品ばかり展示するのか」といった批判がけっこうあった。それもそのはずで、近代美術館の最初の顧問は詩人で美術評論家の瀧口修造だった。瀧口は富山県出身だが、地元では故郷の偉人としてあまり認知されていない。ただ戦前からのシュルレアリストであり、戦後は国内外を問わず、前衛アーチストの心の拠り所ともいえる擁護者だった。

瀧口のアドバイスでコレクションが集められたのだから、当時としてはウルトラ前衛になるのは当然である。その後、東野芳明さんも近代美術館の顧問格になったように記憶している。近代美術館で東野さんのデュシャンに関する講演を聞いたこともある。当時は確かデュシャンの遺作内部はまだ公開禁止で、東野さんの公演で初めて遺作内部のスライド写真を見た。

富山県立美術館外観 同HPより

新しくできた富山県立美術館で開館のご挨拶を読んでいると、「富山近代美術館も開館後三十六年経ち、老朽化が激しいので新築することになった」云々という文章が目に入った。そーかぁー俺も年をとって老朽化したわけだ、と少ししんみりしてしまったが、このところ近代美術館の来館者数が伸び悩んでいたという事情もあったようだ。地方に行くと観光スポットがえっらい離れていて、移動だけでもかなりの時間を取られてしまうことが多い。富岩運河環水公園を中心に観光施設を集約させるのはいいアイディアだと思う。

で、開館記念の『生命と美の物語 LIFE-楽園を求めて』展だが、これが実によかった。カタログのご挨拶で館長の雪山行二さんが、「いずれの場合でも楽園は想像の世界にしか存在しない。(中略)人間の歴史とは、失われた楽園を回復すること、すなわち内なる世界と外なる世界の双方において自己の真の統一性と全体性を回復するための永遠の願いと考えたのである。(中略)つまり、「楽園をもとめて」という能動的なテーマは、裏を返せば「楽園を遠く離れて」、あるいは「楽園を追放された人間」を意味するのである」と解題しておられる。

雪山さんの文章をちょっと乱暴にまとめると、現実世界はいつだって厳しいが、現実がすべてではない。人間はより良き世界を求める想像力を持っているのであり、それが表現された美術作品を鑑賞することで、殺伐とした現実世界を変えられる人間の力を確認しよう、ということになると思う。近代美術館の立役者である瀧口修造のシュルレアリスムにも通じる考え方である。

シュルレアリムは日本では超現実主義と訳されるが、第一次世界大戦後にヨーロッパで起こった芸術運動である。ただ一般に誤解されているように、「シュルだね」と揶揄されるような奇妙な芸術を作り出す運動ではない。〝シュル=超える+レアル=現実〟という意味で、第一次世界大戦で焦土とになった悲惨なヨーロッパの現実を超えて、芸術によってより良き世界を作り上げようという運動だった。芸術による社会変革運動でもあったわけで、だから戦中に瀧口修造が特高に検挙されるという事件も起こった。瀧口は政治的にはノンポリだったが特高の刑事たちはインテリで、本場ヨーロッパではシュルレアリスムが社会変革運動だということを知っていた。そこで瀧口を反体制的社会運動家と疑って検挙したのだった。

ただ展覧会の意図を知らなくても、作品を見るだけで十分に楽しめる展覧会だった。開館ご祝儀ということもあるのだろうが、日本各地の美術館から選りすぐりの作品が集められていた。このくらい素晴らしい作品が集まった展覧会はあまり記憶にない。興奮して会場を走り回ってしまった。

長谷川利行 『女』

一九三二年 キャンバス・油彩 九七×一三〇・三センチ 京都国立近代美術館蔵

何かの図録で見たことはあったが、こんなに大きな作品だとは知らなかった。長谷川利行、明治二十四年(一八九一年)生まれで昭和十五年(一九四〇年)に四十九歳で没した画家である。名前の読みは「としゆき」だが「りこう」と読んだ方がしっくり来る。愚鈍なまでのシャープさが伝わってくるからだ。

利行は学校などで絵の勉強をしていない。まったくの独学である。京都の人で文学青年だったが、上京後に関東大震災に遭い、それから本格的に絵を描くようになったと言われる。つい昨日まで生きていた人だと言っていいが、その人生の詳細はよくわかっていない。ただ酒浸りで、好意で援助してくれる人や、利行の才能を見込んで強制的に絵を描かせた画商まがいの人もいたが、金が入るとすべて酒につぎ込んでしまった。男色家だったのではないかという証言もある。東京板橋の養老院で亡くなったが、当時の養老院は行き倒れを収容する施設だった。いわば野垂れ死にである。

利行の絵に小品が多いのは金がなかったからである。死ぬ間際までマッチ箱の裏などに絵を描いた。養老院で亡くなった時も死をしらせる縁者が見当たらず、彼が持っていた絵の具箱などは院の規定で焼却処分されてしまった。利行の作品は白々としたものが多い。関東大震災と昭和大恐慌を想起させるような残酷で静かな絵である。

今回出品された『女』は、メモを取らなかったので忘れてしまったが、どこかの展覧会に公募した作品のようだ。だから利行には珍しい大作である。ただパッと見ただけで多くの人が感じるように、公募展覧会で入選を狙うような作品ではない。どこか投げやりで、そのくせ画家の意地が表現されたような作品である。乱暴なサインの入れ方も、上方に窓を開けて描かれたヌードも奇妙だ。

こういった作品が名作と評価されるには時間がかかる。またこのような大作を、恐らく入選はないだろうと思いながら、黙々と描いていた利行は異様だ。わたしたちはいつだって美術館という安全な場所で絵を眺めている。一枚の絵が異様な迫力を持って迫って来るとき、それが描かれた時の画家の精神は禍々しいほど研ぎ澄まされ沸騰している。わたしたちが絵を見て感じる感動といったものは、そういった画家たちの、不吉なまでの強烈な精神の蠢きのことである。

靉光 『眼のある風景』

一九三八年 キャンバス・油彩 一〇二×一九三・五センチ 東京国立近代美術館蔵

靉光の『眼のある風景』は、第二次世界大戦出征前に描いた三点の『自画像』とともに彼の代表作だ。第八回独立美術展で協会賞を受賞した作品でもある。ただはっきり言えば、靉光作品で見るべきものは、『眼のある風景』と『自画像』三点以外ほとんどない。自己の絵に厳しい人で、出征前に意に染まない作品を自ら焼き払ってしまった。それなりの自信作は郷里広島の実家に預けたが、昭和二十年の原爆投下で失われてしまった。靉光は終戦まで生き延びたが、戦後の昭和二十一年(一九二一年)一月、中国上海郊外の病院でマラリアとアメーバー赤痢で死去してしまった。明治四十年(一九〇七年)生まれ、昭和二十一年(二一年)没で享年三十九歳。遺骨は帰らず中国の共同墓地に埋葬されたらしい。

長谷川利行が靉光像を描き残しているが、これは彼らが東京池袋にあった、通称〝池袋モンパルナス〟で一時期暮らしていたためである。まだ低湿地帯で家賃が安かった池袋に、ある大家さんが画家志望の孫のためにアトリエ付き住居を建て始めたのをきっかけに、多くの貧乏な画家が集まるようになった。

当時の芸術家たちにとって、パリのモンパルナスが憧れの場所だった。池袋モンパルナスの命名は詩人の小熊秀雄だと言われる。今の詩の世界での評価は決して高くないが、『飛ぶ橇』など日本では珍しい長篇詩を書いた優れた作家である。本題に戻ると画家は基本的にモデルを使って絵を描く。特に池袋モンパルナスの画家たちはそうだった。モデルを雇う金のない画家たちは互いをモデルにして絵を描き、それを交換し合っていたのである。

文学金魚では俳優の寺田農さんにインタビューさせていただいたが、氏のお父様は寺田政明画伯で池袋モンパルナスの名物住人だった。小熊秀雄とも親しく、小熊の詩集の装丁も手がけている。靉光『眼のある風景』は国家総動員法が成立した昭和十三年(一九三八年)に描かれ、出征前の『自画像』も険しい顔で右上を向いている姿が描かれていることから(靉光は左利きで顔を描くとたいてい右向きになる)、反戦の意図があるのではないかと言われてきた。しかしお父様を通して池袋モンパルナスの画家たちをよく知る寺田農氏は、「絵描きにそんな政治的意図はなかった」という意見だった。僕もそう思う。

丸木位里・俊『《原爆の図》より第八部』

一九五四年 紙本墨画着色・四曲一双屏風 一八〇×七二〇センチ 原爆の図 丸木美術館蔵

今回の展覧会では、優れた反戦画を数多く描き残した丸木位里・俊夫妻の代表作も展示されていた。彼らもまた一時期池袋モンパルナスの住人だった。ただ反戦・厭戦的な心性を持ってはいたが、丸木夫妻がはっきり反戦画家となるのは、位里の故郷・広島に原爆が投下されてからである。もちろん彼らの絵には高い絵画的・社会的意義がある。しかし終戦直後から、集団催眠にかけられていたとしか思えない戦時中の狂気のような精神状態から覚めた人々の間で、一億総懺悔に代表される強い反戦精神が生じたのも事実である。それは現代まで続いているが、この流れの中で物言わぬ絵画の〝解釈〟が微妙に誘導されてきた傾向がある。

靉光は出征前に教育勅語を謹厳な書体で筆写したことが知られている。確かに『眼のある風景』や『自画像』を反戦精神の表れとして読み解けないことはない。しかしそれはむしろ、時代の奔流に逆らうこのできない一人の人間の、最後の拠り所としての孤高の精神の表現だと思う。第二次世界大戦中に庶民が反戦を表明したり従軍拒否することは、ほぼ不可能だった。それができないよう、がんじがらめの社会制度が張り巡らされていた。『眼のある風景』はシュルレアリスムの傑作とも呼ばれるが、それもまた重要な問題ではない。『眼のある風景』で描かれたのは眼である。〝見る〟画家の眼であり、優れた画家の眼が捉えた現実が絵画になる。画家の眼が捉えた現実の複雑さに比べれば、絵の解釈は時代ごとに変わる単純なものにならざるを得ない。(中編に続く)

鶴山裕司

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 富山県美術館開館関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■