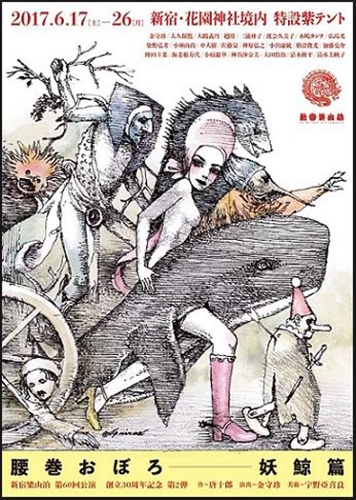

新宿梁山泊 第60回公演 創立30周年記念 第2弾『腰巻おぼろ-妖鯨篇』

公演日程:2017年6月17日~26日

作:唐十郎

演出:金守珍

美術:宇野亞喜良

照明 泉次雄+ライズ/舞台美術 大塚聡/舞台監督 百八竜/音響 N-TONE/劇中歌作曲 大貫誉/振付 大川妙子/殺陣 佐藤正行/美術協力 野村直子/宣伝美術 宇野亞喜良・福田真一/主催 新宿梁山泊/制作協力 J・S・K

役名と出演俳優:

今宵野おぼろ 水嶋カンナ/千里眼 大鶴義丹/ガマという名の少年 申大樹/イサリビ(ゼベット) 広島光/破里夫 湯江タケユキ/サメ肌 大久保鷹/小判ザメ 染野弘考/朝凪 三浦伸子/夕凪 渡会久美子/桜桃忌の中年男 趙博/恋狂いの女・主婦・人魚・文学少女 佐藤梟・傳田圭菜・海老根寿代・小椋麗華・神谷沙奈美・清水美帆子/管理人・鑑識員・株屋 格清俊光/太宰治・消防隊員・鑑識員・株屋 大田怜治/子持ちの中年男・鑑識員・消防隊員・株屋 清水修平/一枚刃(Wキャスト) 小林由尚・神原弘之/二枚刃(Wキャスト) 小出康統・加藤亮介/株屋の金 金守珍

世の中には物語が満ち溢れている。物語がなければ、テレビや映画で楽しめる日常的娯楽はほとんどなくなってしまう。筋書きのない刃傷沙汰の事件やスポーツだって、時間が経てば一つの物語に仕立て上げられてゆくのだ。言うまでもなく物語を娯楽として初めて人々に提供したのは演劇である。演劇は恐らく人類の発生とほぼ同じくらい古い。物語が小説の専売特許のようにみなされるようになるのは、たかだか近代以降のことである。物語は常に演劇とともにあった。それゆえ物語は、演劇は、人類の発生当初の記憶に遡るほど古く、かつ新たな文化潮流を生み出すことができる原初的力を持った芸術である。

一九六〇年代から七〇年代に全盛を迎えた日本のアングラ演劇を定義するのは簡単なようで難しい。それは当初、学生運動などの反体制運動の盛り上がりに呼応するように、新劇への反発として始まった。新劇とは起承転結のある物語のことである。テレビやドラマの脚本は新劇を基本としていると言っていい。事件が起きる背景には明確な理由があり、それは一定の常識によって穏当な結末へと導かれなければならない。俳優たちの演技は日常をベースとしており、物語は台詞の意味をたどって展開してゆく。誰にもわかりやすいこの新劇構造が、戦前から反体制的左翼演劇として発展していったという系譜はある。しかしそれは劇を政治的〝手段〟として活用した演劇であり、演劇そのものの前衛性ではなかった。

もちろん六〇-七〇年代のアングラの季節にも同様のことが言える。政治的意図の有無に関わらず、とにかくひどく凡庸に感じられる新劇的物語構造をひっくり返してやろう、冷や水を浴びせかけてやろうという試みは数多く為された。しかし寺山修司によって始められ唐十郎が大成したと言えるアングラ演劇は、祝祭的だが一時のあだ花として終わってしまった同時代のアングラ演劇とは違っていた。寺山は自身の母子相姦願望、母殺し願望をベースに人間の暗い無意識を表現する演劇の道を開いた。俳句、短歌、自由詩をパッチワークのように演劇に散りばめ、従来的な演劇のセオリーを根本から突き崩そうとしたのである。唐十郎自身が述べているように、寺山という先行者がいなければ唐演劇は生まれなかっただろう。少なくとも唐は、自分の表現欲求を肯定する先行者の姿を寺山に見たのである。

唐のアングラ演劇は人間の無意識の視覚化(演劇化)である。冒頭から結末へと一本道で進む起承転結的な物語構造は唐演劇にはない。人間が思い浮かべる一つの想念はいくつもの根を持っている。それが複雑に組み合わさって人間の言動を生んでゆく。唐はこの人間の思考と感情の生成システムをそのまま演劇化した作家である。だから唐演劇は恐ろしく複雑で驚くほど単純である。新劇を見たり小説を読んだりする時のように、意味を追っていたのでは唐演劇は理解できない。一つの無意識が意識化され、それと同時に別の無意識が意識となって表れ、そのまま舞台上に展開されるからだ。そして舞台の上には常に俳優の肉体がある。唐演劇は舞台上の俳優がその場で思考と感情と行動を生成する〝肉体論〟でもある。この肉体は古びない。それは一種の演劇生成体そのものだからだ。

ただ唐演劇の圧倒的新しさがピュアな形で認識できるようになったのは最近のことではないかと思う。それは六〇-七〇年代の政治の季節が去り、劇で表現された風俗が古びてなお、アングラ演劇の中で何が残ったのかという問いかけでもある。ほかのアングラ演劇と同様に、唐戯曲でも反体制、反新劇的要素は綺麗に失われてしまった。残ったのは唐戯曲の基本システムとでも呼ぶべき無意識の意識化である。そこにはまったく中心がない。もう少し正確に言うと、中心は常に移ろってゆく。この移動する中心が、ランダムに過去や現在の風俗を巻き込んで舞台上に展開されてゆく。しかしその根は常に地下で、無意識の領域でつながっているのだ。この唐戯曲の構造は中心がなく、無限の情報が絡み合い、ぶつかり合いながら、無数の中心を生成してゆくわたしたちの現代――つまりポスト・モダン世界に正確に対応している。

演劇は様々な要素から構成される。新宿梁山泊は唐十郎作品を数多く上演しているが、それは金守珍の演出、つまり金による唐戯曲の〝解釈〟による新たな再演である。また梁山泊版唐戯曲の舞台美術の多くを宇野亞喜良が手がけている。この組み合わせが正しく有効に作用する時、初めて過去の唐作品に新たな息吹が吹き込まれるのである。梁山泊が唐の『腰巻おぼろ 妖鯨篇』を上演すると知ったとき、正直に言えば首をひねった。『腰巻おぼろ』は昭和五十年(一九七五年)に唐十郎率いる状況劇場が、東京上野の不忍池設置のテントで一回だけ上演した戯曲である。唐作品の中でも決して出来のいい戯曲ではないと思う。しかし実際に舞台を見て驚いた。ストレートに言えば、唐戯曲の中で最上の作品ではないからこそ金守珍の演出が冴え渡っていた。また舞台装置を含めて『腰巻おぼろ』は、新宿梁山泊あるいは金守珍版唐戯曲がどこへ進もうとしているのかをはっきりと示した秀作だった。

千里眼 誰なんだ、おまえは?

女 先生、鯨はもうとらないんですか?

千里眼 誰だ、きさまは!?

女 あたしです。

女は、衣をさらりと落とす。赤い腰巻ばかりの裸に鯨とりの銛を持っている。

千里眼 あ、今宵野・・・・・・。

女 さあ、言ってみろ、衣を脱ぎ捨てたあたしを見たと・・・・・・。もし、おまえにできるものならば、言ってみるが良い!

女は、銛を投げるとそれは肩をかすめて、後ろの書き割りの鯨の頭につっ立つ。ゆれる箪笥の把手。暗転。

どこかで一人かき鳴らすマンドリンの音がする。

〽わたしはあなたに話せる限り話しましょう

どうせ、わずかな物語

明るくなる。ゼベット爺さんが歌っている。そして一人の私服刑事までつきそっている。

(唐十郎『腰巻おぼろ 妖鯨篇』)

劇の冒頭あたりで主人公の今宵野おぼろ(水嶋カンナ)と千里眼(大鶴義丹)が初めて出会うシーンである。意味は分からなくても、こういった箇所に唐戯曲の特徴がはっきりと表れている。『腰巻おぼろ』は鯨が意識・無意識を含めた主題になっている。千里眼は元は捕鯨船の船長で、捕鯨が規制されるようになったので今は易教室を経営している。千里眼の船には破里夫という砲手がいたが、巨大なマッコウクジラに銛を打ち込んだ時に足にロープが絡まり、今もクジラといっしょに深い海の中を漂っている。破里夫の恋人がおぼろで、今も破里夫を思い続ける彼女に千里眼が横恋慕をしているという構図だ。ここまでなら新劇でもあるようなストーリーだが、唐戯曲では唐突にゼベットが現れる。

ゼベットは言うまでもなく棒きれからピノキオを作った老人である。操り人形のピノキオは生命を持ち、子供のいないゼベット爺さんは大喜びするが、無垢なピノキオは仲間に誘われるまま次第に悪い道へと進んでしまう。ゼベットはなんとかピノキオを正しい道に引き戻そうとするがうまくいかない。ピノキオを探しに出たゼベットは、海の上でサメに食べられてしまう。ピノキオも海に投げ込まれてサメに食べられ、その腹の中でゼベットに再会する。『腰巻おぼろ』でゼベットが現れるのは、サメに食べられたという話を唐が想起したからである。またそれはすぐに『旧約聖書』「ヨナ書」につながってゆく。ヨナも魚に飲み込まれるのである。(中編に続く)

鶴山裕司

■ 金守珍さんの作品 ■

■ 唐十郎さんの作品 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![夜を賭けて [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21Q5D9SYGYL._SX250_.jpg)

![ガラスの使徒 デラックス版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21WDSAWDA2L._SX250_.jpg)