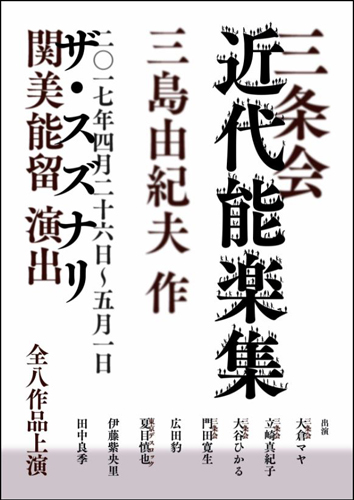

【三条会『近代能楽集』 公演情報】

会場 ザ・スズナリ

公演 2017年04月26日~05月01日

作 三島由紀夫

演出 関美能留

出演

大倉マヤ(三条会)

立崎真紀子(三条会)

大谷ひかる(三条会)

門田寛生(三条会)

広田豹

夏目慎也(東京デスロック)

伊藤紫央里

田中良季

三条会『近代能楽集』は、三島由紀夫テキストのていねいな読解が豊穣な演出アイディアへとトレースされて公演の時空間において現実化され、もとよりその実践‐上演が俳優によって時に力強く、時に軽やかに支えられ、それらが巧みに織りあげられたことで成立した、声‐音の饗宴=競演とでも称すべき、華やかな舞台芸術の成果であった。声を立てて笑い、目で楽しみもすれば、新たな作品理解に目から鱗が落ちる思いもした──他ならぬ舞台芸術ならではの魅力を体感できる、これまで観たことのない『近代能楽集』がそこにはあった。

三島由紀夫「熊野」に、(ユヤ)「今日はお花見ができなくて残念。」、(宗盛)「いや、俺はすばらしい花見をしたよ。……俺は実にいい花見をした」。という幕切れの台詞がある。三条会『近代能楽集』という舞台芸術は、ここでの「花見」に見立てることができる。というのも、台詞・演技はもとより、舞台装置・衣装・ト書き等々をリアリズムによる再現を目指すと『近代能楽集』上演の方向性があり得るとして、三条会のそれは見立てを梃子としながら、およそ異なる方向を目指したものであったのだから。一応は、いずれもが『近代能楽集』(=「花見」)には違いない。そのことをまずは認めた上で、ただし、舞台の成果も含めていずれが「則に叶っている」かを考える余地は大いにある。というのもテキストとしての『近代能楽集』は、地道に読めば正しい理解に至れるほど平易ではなく、夢幻能・現在能を原曲としながら、やはり論理や現実性からの大胆かつ軽やかな飛躍・抽象によって、美や死に代表される観念が書きこまれており、とどのつまり、リアリズムで一辺倒では太刀打ちできない。そうしたテキストを、読み‐上演するに際しては、それ相応の戦略的な読解‐演出が要請される。関美能留の演出によって三条会が上演したのは、そうした難題への応答に他ならない。

能舞台を模したかのように、高く組まれた舞台の正面には正方形の板が置かれ、周囲を白い緩衝材が敷石よろしく囲むことで、袖とは別に、舞台空間に生/死の意味論的な地場が視覚化される。そのことは、「邯鄲」開幕と同時に登場した俳優達が、瞬く間に緩衝材エリアへと身を投げることによって、そしてその俳優達が埋もれたままの状態で、板の上では「邯鄲」が上演されていくことで、観客にもわかりやすく示される。これが第一の見立てである。

全8作品から成る『近代能楽集』だが、三条会は9人の俳優によって、すべての配役を演じていく。ここには、8作品を個別に、そしてリアリズムによって再現することとは別の企図が想定される。三条会『近代能楽集』においては、だから8作品それぞれの役を観るというよりも、作品集『近代能楽集』を生きる9人の俳優を観るべきなのだ。(各俳優は8作品のうちいずれかの衣装をまとい、原則として他作品にもその衣装のまま登場する)。もちろん、1人の劇作家が書いたものではあるが、原曲や世界観、作品構造の異なる8作品に対して、そうしたアプローチが可能なのは、演出家によるテキスト読解があるからに他ならない。上演から判断する限り、演出家は『近代能楽集』に対して、見立てを介した(意味論的なレベルとは別にテキストの表層を精緻に読むことで、同時にテキスト/作家の深層をも採りだしていく)主題論的な読解を試み、そのことによって8作品間に、ストーリーやメッセージとは別の連携‐関係性を見出しているようなのだ。小道具でいえば、たとえば小さな木の板が作中において実に様々なアイテムと見立てられ、テキストの表層/深層に書かれた生/死の連鎖が作品間をまたいで見出され、そして人間が植物や動物にも見立てられ、そのようなものとして視覚化されてもいき、「道成寺」では舞台自体が巨大な衣装箪笥に見立てられもした。だから、作家性の強い『近代能楽集』であるにもかかわらず/それゆえ、舞台はカラフルな色彩に満ち、ダイナミックな華やかさが躍動する。知的遊戯というレベルではなく、登場人物=俳優の滑稽さ、惨めさ、俗悪さ、自己中心的な陶酔感、自分勝手な横暴さ、自己承認欲求の強い妄想や狂気などが、めくるめく展開されていく。『近代能楽集』に描かれた登場人物たち/俳優たちも、もとより真剣なのだが、それが端から観るといかに卑小で愚かなものであり、それゆえいかに崇高で美しいものであるかが次々と上演‐提示されていく。

さて、そうした三条会『近代能楽集』について、視覚的な側面から言及してきたことは、同時に、声‐音/時間においても実践‐上演されている。俳優たちは、語る声の大小、強弱はもとより、速度や質感に至るまで、『近代能楽集』8作品の読解‐演出に即して、実にさまざまな声‐音が舞台上を彩っていくのだ。しかもそれは、俳優間でのコントラストやハーモニーのみならず、歌謡曲や映画のサントラなど、一定以上の意味と含意をもつ音楽ともかけあわされて、声‐音の饗宴=競演ともでも称すべき華やかな舞台を現出させていくのだ。それは、演劇が不可避的に抱えこんだ作中/上演の時間によって束縛されながら、その制限の中で生まれては消え、しかし記憶に、感覚に残っていく、声‐音の豊かな儚さを明滅させる。

その最も成功した例は、今回であれば「葵上」にみられたように思う。通俗版精神分析への論及が代表するように、構造においても展開においても通俗が際立つ「葵上」を、演出家は舞台装置を生かしながら、六条康子/若林光による声‐音の巧みな操作/コントラストによって、ヨットよろしく爽快に乗り切っていく。康子と光の「思い出」は、リアリズム演劇の方法論では怪談の演劇的表現にとどまらざるを得ないが、テキストの主題論的読解に即した見立ての演出によるならば、立崎真紀子/門田寛生の声‐身体が生みだす2人の「思い出」からは光と風が感じられ、2人それぞれが見た在りし日の光景が劇場に浮かびもする。

もちろん、演出は俳優による演技‐上演によってはじめて現実のものとなる。その意味で、幕開きから舞台後方に姿を見せ、音響オペレーションをしていた演出家は、俳優の声‐音のオーケストレーションを司ってもいたのだ。他にもふれたい局面は尽きないが、ともするとトリッキーにも映じかねない、演出を前景化させた三条会作品が、しかし豊かなアイディアと確かな演出によって、言葉と身体の魅力を存分に展開し得た根拠=賭金が、テキストと声身体のていねいかつ論理的な読解によるものであることは、最後に強調しておきたい。

松本和也

■ 松本和也さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■