於・サントリー美術館館

会期=2015/05/27~07/20

入館料=1300円(一般) カタログ=2400円

尾形乾山は江戸初期から中期まで活躍した陶工である。「乾山ねぇ、うーん」と思いながら見に行くことにした。もちろん乾山の作品は素晴らしいものであり、僕も大好きである。ただ詩人の鶴山裕司さんが文学金魚連載中の『言葉と骨董』で書いておられたように、美術が好きといっても段階がある。美術館に展示された作品はすべて本物だという前提なら安心して鑑賞できる。だけど美術商などで物を見せられ、即座に真贋を見極めろと言われると、その作家がどこまで好きなのかが問われる。特に美術品が骨董品として流通している場合はそうだ。

乾山作品はかなり大量に市場に流通している。たいていは陶体に白土で化粧掛けして、その上から銹釉(鉄釉)で絵や文字を書いた作品である。これがよくわからない。「市場にある乾山はたいてい贋作なんじゃないの」と思われるかもしれないが、それはちょっと乱暴だ。たとえば草間彌生さんなどの現存作家に至るまで贋作はある。昔から有名な作家、つまりずっと高価な値段で取引されて来た作家になればなるほど贋作で一儲けしょうという輩が増えるだけのことである。何を見せられても「乾山ですか、おお素晴らしい」と言っていれば世話はないのだが、せっかく目の前に物を出されても真贋がわからないのは情けない。本物の乾山を手に取ってじっくり見られる機会はそうそうないのだ。今まで十数点乾山を見たが、これはだいじょうぶと確信できたのは一点しかなかった。乾山はムツカシイのである。

もうだいぶ前になるが「佐野乾山」なる贋作事件があった。栃木県佐野市の旧家で乾山作品が二百点ほど発見され(いわゆる佐野乾山)、展覧会や即売会などが開かれたのである。乾山自筆と言われる作品制作メモまで揃えた大がかりな贋作事件だった。井伏鱒二の小説『珍品堂主人』のモデルになった秦秀雄氏も売買に関わっていたようだ。要するに一九六〇年代頃は乾山はあまり研究されていなかったのである。もちろん佐野乾山時代からもう半世紀以上経った現在では、当時とは比較にならないほど乾山研究が進んでいる。しかしまだまだ乾山はムツカシイ作家のままのような気がする。

今回の展覧会以外で最近乾山展が開催されたのは、確か東京の出光美術館ではなかったかと思う。乾山が作陶した京都の鳴滝窯の発掘調査が二〇〇〇年頃から行われ始めたのである。その成果を反映した展覧会だった。この発掘調査によって、それまで「疑問作」(真贋がどうしても判断できない作品を疑問作と呼ぶ)とされていた作品が、真作だと認定されるようになった。伝世作品と同じ色や形の陶片が発掘されたからである。発掘調査以降〝乾山真作〟がかなり増えたわけだ。乾山作品にはバリエーションが多く、ほんとうに乾山がこんな作品を作ったのだろうかと思われるような作品がかなりある。乾山については確実な資料に基づきながら、最後は直感で真贋を見極めてゆくほかないように思う。

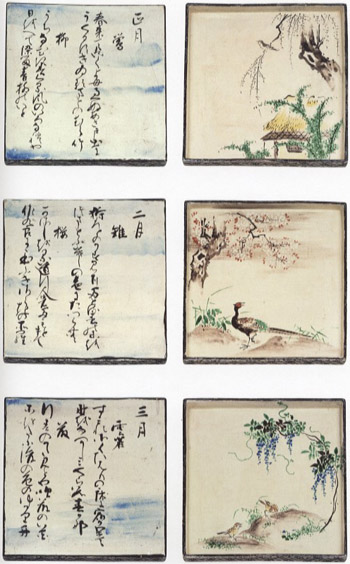

『色絵定家詠十二ヶ月 和歌花鳥図角皿』 十二枚組のうち三枚(一月から三月) 江戸時代 元禄十五年(一七〇二年) 高2・2×幅16×横16・8センチ MOA美術館蔵

『色絵定家詠十二ヶ月 和歌花鳥図画帖』 十二枚組のうち三枚(一月から三月) 江戸時代 寛文二年(一六六二年)~延宝二年(七四年)頃 狩野探幽筆 縦23・7×横33・8センチ 出光美術館蔵

『色絵定家詠十二ヶ月 和歌花鳥図角皿』は元禄十五年(一七〇二年)、乾山四十歳(数え年)の時の作で、現在のところ制作年のわかる最古の作品である。京都の仁和寺近くの鳴滝に開窯したのが三十七歳の時だから、鳴滝窯初期の作品である。もちろん手に取ったことはないが、図録解説によるとかなりの薄造りのようだ。轆轤整形ではなく粘土板を組み合わせて作る作品なので、乾燥や焼成が難しい。うまく乾かして焼かないと器形が歪んでしまうのである。高度な整形技術を使い、何度も窯で焼き多色で仕上げた手間暇のかかる作品である。

このような形の作品を現在では角皿や額皿というが、古くは「硯蓋」と呼んでいた。当初は硯の蓋として用いられていたようだが、平安時代頃になると歌会や祝儀の席で花や果物を盛り、いわゆる懐石料理の口取り肴を乗せる器としても使用された。硯蓋と考えれば、内側の絵の部分だけでなく、裏の和歌部分も丁寧に仕上げられている理由がおわかりになるだろう。乾山の時代には形骸化してしまっているが、歌会などで埃が入らないように、硯箱の上にかぶせる蓋としての役割がうっすらと残っている。こういった御道具を使ったのは、もちろん京都を中心とした公家たちである。

藤原定家の『詠花鳥和歌各十二首』は自選全歌集『拾遺愚草』の中巻収録の和歌で、定家の和歌の神髄が込められているとされる。古来公家や武家らの貴顕が使用する手鑑(習字の臨書用の手本だがそれ自体美術品として扱われた)の素材となり、絵付きの折帖が数多く制作された。図版掲載したのは狩野探幽の画帖だが、乾山作品の絵は探幽作品を忠実に模している。乾山は『陶工必要』や『陶磁製方』などを書き残していて陶磁制作の技法に精通していたが、実際に陶土をこねて絵付けと焼成までしたとは考えにくい。器の整形や絵付けはほとんどの場合配下の陶工が行っていたのであり、乾山は書を書くくらいだったろうと考えられている。乾山鳴滝窯の陶器作品は工房作だったのである。

『色絵菊文透盃台』 江戸時代 十八世紀 高7・8×口径5×鍔径15・5×底径5・7センチ サントリー美術館蔵

乾山は京都の裕福な呉服商・雁金屋に生まれた。兄は法橋・光琳である。雁金屋の屋号は曾祖父の道柏の頃からのものだが、道柏は本阿弥光悦の義兄である。父・宗謙の末弟・三右衛門の息子は樂家に養子に入り、五代・宗入となった。乾山・光琳の従妹に当たる緒方嘉那は儒者・伊藤仁斎の妻である。また雁金屋は後水尾天皇夫人・東福門院和子(二代将軍徳川秀忠の五女)お抱えの豪商だった。水尾天皇の時代、幕府は将軍家以外の諸侯の力を削ぐ政策を推し進めており、なにかと苦労と衝突の多い生涯だった。しかし水尾天皇は学問好きで知られ、『類題和歌集』の編纂や『伊勢物語御抄』(講釈を筆記したもの)などを著した。乾山・光琳兄弟は、父を通して天皇の側近くに仕える貴族たちとも交流があったはずである。

乾山二十五歳、光琳三十歳の時に父・道柏が亡くなり、兄弟は莫大な遺産を相続することになった。兄弟ともに呉服屋商売には向いていなかったようだ。天才肌で無頼なところがあった兄・光琳は遺産を蕩尽してしまったが、弟・乾山は兄とは違う内省的な性格で、京都・嵯峨野直指庵の高僧・独照性円の元で参禅修行などを行っている。乾山は元禄七年(一六九四年)に、二条家綱平から京都北西にある鳴滝泉谷山屋敷を拝領した。元禄十二年(九九年)三月に仁和寺に陶器窯開窯の願いを出し、九月二十六日に火入れを行っている。十一月二十日にはこの窯(鳴滝窯)で焼いた茶碗を仁和寺へ献上したという記録が残っている。

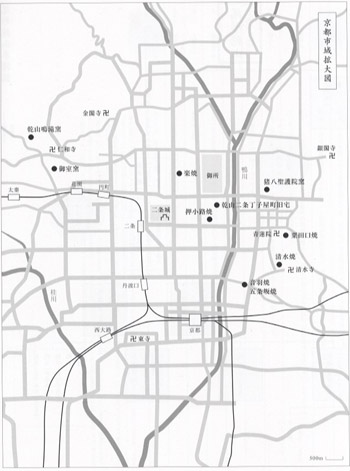

『乾山関連地図』 『着想のマエストロ 乾山見参!』図録より

『乾山関連地図』からわかるように、鳴滝窯は野々村仁清の御室窯に近い位置にある。図録解説を書いておられる荒川正明氏によると、仁清はすでに亡くなっていたが、鳴滝窯開窯の年に二代・仁清が御室焼の技法を記載した『仁清伝書』を乾山に譲っている。また京都市中にあった焼き物工房、押小路焼の陶工・孫兵衛らを鳴滝窯の職人として雇い入れている。乾山の鳴滝窯は実質的に仁清の御室窯を引き継ぎ、京都の優れた陶工に支えられてスタートしたようだ。なお鳴滝窯は、本阿弥光悦が徳川家康から拝領した鷹峯にも近い。鷹峯に光悦は一種の芸術家村を作った。乾山・光琳兄弟が光悦の芸術に深く傾倒していたことはよく知られている。

その出自や交流関係からわかるように、乾山・光琳兄弟は町人でありながら、京都の貴顕から構成される知のネットワークに深く組み込まれていた。もちろん当時は封建社会であり、家柄の違いは絶対である。封建社会がゆるみ始める幕末になると事情が違ってくるが、江戸初・中期に貴族や武家らの貴顕が絵師や陶工になることなど考えられなかった。しかし江戸よりも遙かに文化レベルが高かった当時の京都では、貴族を中心とした貴顕が求める工芸品の需要は高かった。光悦、仁清、乾山・光琳兄弟といった、町人の中でも高等遊民とも呼べる芸術家たちが、貴顕の雅な工芸品に対する需要をまかなったのである。そこにいわゆる初期京焼の特殊な性格がある。彼らは絵を描き書を書き、陶器や漆箱なども作った。

『色絵龍田川文透彫反鉢』 江戸時代 十八世紀 高12・5×口径19・4×高台径9・7センチ 出光美術館蔵

鉢の器形を活かして龍田川の流水と紅葉を描いた作品である。『新古今和歌集』の在原業平の和歌「ちはやぶる神世もきかず龍田川唐紅に水くくるとは」を踏まえているのは言うまでもない。こんなことを書くと現代の陶芸家の人たちを気を悪くされるだろうが、当時の陶工はいわゆる山賤の民である。そのほとんどが山の中にいて土を捏ね、薪を切り出して庶民が使う日常雑器を焼いていた。もちろん美濃や唐津で素晴らしい茶道具が焼かれているわけだから、優れた腕を持つ陶工もいた。しかしそれらは古田織部らの茶人が派遣した茶道具役人の指示で作られたのである。都に住む貴顕は、山中の陶工たちに自分たち好みの作品を作らせ、その野趣を雅味と称して愛好していたのである。

少し乱暴な言い方だが、当時の職人で古典などの教養が必要とされたのは漆職人や織物職人である。『伊勢物語』や『源氏物語』に精通していなければ仕事にならないのだ。実際、彼らは都に住み、貴顕と密接に交流して作品を作っていた。そういった中で京都の陶芸家だけが例外だった。乾山を陶工と言い切ってしまうのはためらわれるが、当時の階級社会の中で、彼が陶芸で自己の能力を活かそうとしたのは確かだろう。乾山は同時代の貴顕の要望に応え得る教養と、工芸品制作のネットワークを持っていた。焼き物の世界で消費者(貴顕)と制作者(陶工)が密接に結びついて制作が行われたのは京都(京焼)だけだと言って良い。

制作年代が特定できる作品が少ないので推測になるが、色絵で手の込んだ乾山作品は、鳴滝窯初期に数多く作られたのではないかと思われる。恐らく貴族の注文品だろう。鳴滝窯作品は唐津や常滑、信楽などの陶器に比べて焼成温度が低く壊れやすい。しかし乾山色絵作品が数多く伝世しているのは、それが大事に扱われたこと――つまりとても高価な物であったことを示唆している。人間の心は昔からあまり変わっていないところがある。多額のお金を出して買い求めた品物は、たとえ贋作であっても大事にされ家に代々受け継がれてゆくのである。乾山の同時代には押小路焼などの京焼があったことが知られている。だが確実な物はほとんど残っていない。仁清の御室窯とそれを引き継いだ乾山鳴滝窯作品は、制作当時から作者(工房主)の名が付けられた特別に高価な作品だったと推測されるのである。

『夕顔図黒茶碗』 江戸時代 十八世紀 高9×口径13×高台径3・2センチ 大和文華館蔵

白泥で夕顔が描かれた黒茶碗だが、絵の反対側に和歌が書かれている。三条実隆の歌集『雪玉集』に収められた「よりてだに露の光やいかにとも思ひもわかぬ花の夕がほ」である。『源氏物語』第四帖『夕顔』を題材にした和歌である。恐らく三条家か三条家に縁故のある貴人から依頼されて作られた作品だろう。

仁清の御室窯もそうだが、乾山の鳴滝窯作品でも茶碗は少ない。茶道具類もたくさん制作しているが、茶碗以外の茶壺や懐石道具類などが多いのである。これは樂家をはばかったものだと思われる。千家で使う御道具類を作る十職が定まったのは江戸後期になってからだが、当時すでに樂家は千家御用窯として機能していた。乾山・光琳兄弟の親戚に当たる本阿弥光悦は樂三代道入(別名のんこう)と交流があり、彼の指導で茶碗ばかりを作った。これは当時の状況と光悦の家格の高さゆえだろう。乾山の時代には窯によって制作する御道具類の種類がほぼ決まっていたようだ。

『銹絵独釣図角皿』 江戸時代 十八世紀 高2・6×縦21・6×横21・9センチ 根津美術館蔵

白土で化粧掛けして、銹絵(鉄釉)で絵を描いた角皿である。根津美術館所蔵品はさすがにレベルが高いが、わたしたちが市場でよく見かけるのはこの系統の作品である。もちろん美術館に所蔵されている同系統の作品も多い。図版掲載した作品と比較すると、かなり雑な絵と書でも乾山真作と判断できる作品も数多くある。この系統の作品は、残存数から言っても色絵作品の数十倍が作られたと思われる。

乾山の鳴滝窯は元禄十二年(一六九五年)から正徳一年(一七一一年)までの十六年間ほど稼働し、その後、京都市中の二条丁字屋町へ移った。乾山は享保十六年(一七三四年)に輪王寺宮公寛法親王に従って江戸に下向し、陶工頭の猪八が聖護院で乾山焼を継承したようだ。江戸下向時、乾山は六十九歳であり、当時は引退には遅すぎるほどの高齢だった。この頃には乾山焼は有名になっていたようで、正徳五年(一七一五年)に大坂竹本座で初演された近松門左衛門の『生玉心中』の中に「建山焼」として登場している。

大坂の近松にまでその名が聞こえていたということは、乾山作品が貴族だけでなく、町人の裕福層にまで受容されていたことを示している。色絵に比べれば作業工程が短い白土化粧掛け銹絵作品が大量に作られたのは、町人富裕層のニーズに応えるためだったと思われる。またこの頃には乾山焼のような柔陶よりも遙かに堅牢で軽い伊万里焼の生産も軌道に乗っていた。焼き物はどの窯でもそうだが、消費者のニーズがなくなれば自然と衰えてゆく産業である。乾山が引退した頃には、焼き物に対する世の中の嗜好も変わり始めていたのではないかと思われる。

『紅葉に菊流水図』 江戸時代 十八世紀 縦130・5×横56・5センチ 東京国立博物館蔵

乾山の軸として古来有名な作品である。乾山の絵や書は市場に出ればもちろん高価である。ただ書は独特の癖のある能書だが、絵はお世辞にも上手いとは言えない。乾山窯の角皿作品には、兄・光琳が絵を描き乾山が書を書いた合作も相当数残っている。それを見ると、光琳にそういった意図はなかったのだろうが、兄が弟に「絵はこう描くものだ」と教えているような感じがする。日本絵画史上でも五指に入るような光琳と比較するのは酷だが、乾山が絵の才能に恵まれていなかったのは確かだろう。しかしだからこそ、乾山の絵と書は陶器の中で魅力を放ったと言えるかもしれない。

乾山窯の作品は最後まで工房作だったろうが、工程が簡略化される白土化粧掛け銹絵作品には、乾山が直接絵と書を書いた作品が含まれているだろう。乾山が見本(粉本)を描いて陶工らがそれを写したことも考えられる。焼き物の中の絵は独特なのだ。本職の絵師が筆をとってもなかなか陶工のように魅力的な絵付けはできない。乾山は、突き詰めた言い方をすれば焼き物の中の絵師であり書家である。焼き物を作り始めなければ、彼の名は後世まで伝わることはなかっただろう。優れた芸術家は、自己の能力が一番発揮できる芸術ジャンルを直観的に選んでいるのだとも言える。

本阿弥光悦を始祖とし、光琳が大成して乾山へと続く琳派の流れは、幕末になって酒井抱一によって再発見・再評価される。抱一は『光琳百図』、『乾山遺墨』などを刊行した。琳派研究は抱一を嚆矢とするのである。また抱一は琳派の後継者を称した。血縁関係などは一切ない。日本の伝統芸能は特定の家で受け継がれてゆくのが普通だが、琳派は完全に芸術様式上の流派なのである。抱一において琳派の技法は極まると言ってよいが、彼については展覧会が開かれた時にまた考えることにします。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■