於・ブリヂストン美術館

会期=2015/01/31~05/17

入館料=800円(一般)

ブリヂストン美術館は東京駅八重洲口から歩いて五分ほどの、ブリヂストン本社ビル内にある。公益法人石橋財団が運営している私設美術館だが、実質的に世界最大手のタイヤメーカー・ブリヂストン社所有の美術館である。本社ビル建て替えのため美術館は長期休館に入ったが、休館前に「ブリヂストン美術館 ベスト・オブ・ザ・ベスト展」が開催されたので見に行った。これが素晴らしかった。久しぶりに長い時間を美術館で過ごし、図録『ブリヂストン美術館名作選』を買って帰ってきた。

同じ頃(昭和5年[1930年]頃)、石橋(正二)は美術収集家としてのスタートを切ることになります。(中略)画家・坂本繁治郎(1882-1969)が、フランス留学を終え郷里の久留米に帰ってきていました。(中略)石橋に坂本は、同じ久留米出身の洋画家・青木繁の作品を集めて美術館を建設することを勧めました。石橋はわずか10年のうちに、《海の幸》をはじめとする青木の主要作品を入手します。(中略)戦前には、藤島武二の作品を精力的に収集したことも忘れることができません。

第二次世界大戦後の苦難の時代を乗り越えた石橋は、美術品収集の範囲を西洋美術に拡げます。(中略)当時の国内の美術市場には、戦前に舶載された西洋近代美術品が出回り始めていました。持ち込まれた作品のうち、石橋の審美眼と好尚にかなう印象派、ポスト印象派、20世紀前半の作品がこの時期、集中的に集められています。マネの《自画像》や、モネの《睡蓮》、セザンヌの《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》、マティスの《縞ジャケット》などは、当館のハイライトです。

(「ブリヂストン美術館のコレクションについて」 図録『ブリヂストン美術館名作選』より)

図録解説にあるように、ブリヂストン美術館のコレクションの中核は、元々はブリヂストン社の創業者・石橋正二氏(明治二十二年[一八八九年]~昭和四十一年[一九六六年])のプライベート・コレクションである。コレクションには印象派の作品がずらりと並ぶが、大企業ブリヂストンの社主だからこれだけのコレクションになったのだとは必ずしも言えない。美術品はいつの時代でも高価である。海外のコレクターも参戦する世界市場の作家になればなおさらだ。またプライベート・コレクションでは、必ずと言っていほど蒐集家の性格が出る。もし蒐集家が現世での社会的成功に箔を付けるために金に飽かして美術品を集めたのなら、コレクションが雄弁にそれを語ってしまう。石橋氏の美術を見る目は確かだったと思う。

またヨーロッパから遠く離れた日本で西洋絵画の優品を集めるのはかなりのハンディキャップである。ましてや石橋氏が本格的にコレクションを始めたのは今から半世紀も前のことだ。少し誤解を招く言い方になるが、ヨーロッパに行けばブリヂストンを上回るコレクションの美術館はいくらでもある。しかし戦後の混乱期に市場に出て、石橋氏の審美眼に沿って選ばれた作品は日本人好みの西洋絵画である。ヨーロッパの画家が浮世絵や日本画から影響を受けたように、日本の画家たちは欧米美術から大きな影響を受けた。洋画が明治維新以降に生まれた新たな絵画ジャンルだということを考えれば、まず西洋絵画を集め見ることが洋画を生み出したのである。ブリヂストンのコレクションを見ていると、日本の〝洋画受容の歴史〟が手に取るように伝わってくるのである。

『モンマルトルの風車』 フインセント・ファン・ゴッホ 1886年 油彩・カンヴァス 縦48・2×横39・5センチ ブリヂストン美術館蔵

『モンマルトルの風車』はゴッホ三十三歳の時の作品である。ベルギーのアントワープからパリに出て、弟のテオと暮らしていた時代の作品になる。ゴッホは二年後にはゴーギャンとフランスのアルルで共同生活を始め、よく知られているように自分の耳たぶを切り落とす自傷行為に走ってしまう。ただアルル時代からゴッホはゴッホになるのである。これはいわば〝ゴッホ以前〟の作品で、美術業界で言ういわゆる〝前作〟(代表作以前の習作のこと)である。しかし素晴らしい作品だと思う。

素朴な言い方になるが、ゴッホはやっぱり上手いんだなと思った。『モンマルトルの風車』はゴッホとテオが暮らすアパルトマン近くにあったダンスホール、ムーン・ド・ラ・ギャレットを裏手から描いた作品である。イーゼルとキャンバスを運んで短時間に描いた作品だろう。しかしゴッホの筆遣いは正確だ。ゴッホやゴーギャンの作品は全盛期に近づくにつれてアカデミックな絵画技法から離れてゆく。遠近法なんて習ったことないよ、といった作風になるのである。だがこの作品は、ゴッホがあえて古典的絵画技法を崩していったことをはっきり示している。印象派はヨーロッパで数百年に一度起こるか起こらないかの絵画上の冒険だった。二十世紀の絵画は印象派から始まるのである。

『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』 ポール・セザンヌ 1904-06年頃 油彩・カンヴァス 縦66・2×横82・1センチ ブリヂストン美術館蔵

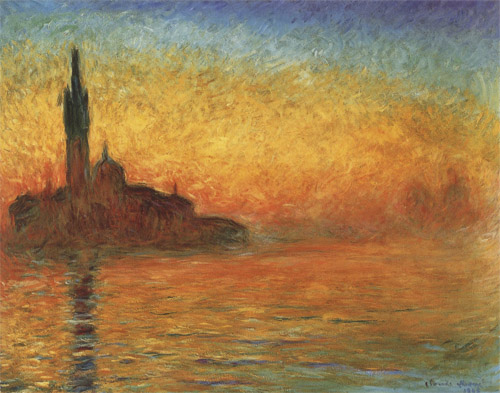

『黄昏、ヴェネツイア』 クロード・モネ 1908年頃 油彩・カンヴァス 縦73×横92・5センチ ブリヂストン美術館蔵

『青い胴着の女』 アンリ・マティス 1935年 油彩・カンヴァス 縦46×横33センチ ブリヂストン美術館蔵

いずれも比較的小さな作品だが優品揃いである。優れた美術品を入手するには運も必要だが、これだけ揃うと戦前の日本人コレクターと石橋氏の審美眼の確かさが際立つ。『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』は最晩年の作品である。セザンヌが飽くことなく描いた故郷プロバンスの風景だ。晩年のセザンヌはタッチが荒くなるが、その分、彼が何を描きたかったのか良く理解できる。山や建物の輪郭線は最小限であり、後は色彩である。西洋絵画は長い歴史を持つが、セザンヌのような緑や青や茶色、それにリンゴの赤を表現できた画家はいない。セザンヌの絵には〝セザンヌ色〟とでも言うべき色彩が溢れている。それは色彩がセザンヌの画家としての思想であることを示唆している。

セザンヌが次第に印象派グループから距離を置き、後のキュビズムを先取りしたかのような試行を重ねながら独自の画風を探求していったのに対し、モネは印象派の王道を歩いた。『黄昏、ヴェネツイア』はイタリア旅行中に描かれ、アトリエのあるジヴェルニーで仕上げられた。モネが一八七三年に制作し、印象派の名の由来になった『印象・日の出』を彷彿とさせる作品である。モネの自然のとらえ方は独自である。モネが日の出と黄昏を画題に選んだのは偶然ではない。そこには光しかないからである。溢れる光の中で物の形が歪む瞬間を描くには、画家ならではの思想的覚悟が必要だ。わたしたちは現在、オレンジ色の光が渦巻くような形で黄昏を見ることがある。そういった視線の経験はモネの作品が教えてくれたのである。

セザンヌやモネの時代から三十年ほど経つと、ヨーロッパの具象画(すでにシュルレアリスムなどの現代抽象画が登場していた)は、マティスの『青い胴着の女』のように描かれるようになる。印象派の画家たち(後期印象派を含む)はマティスのようには単純化して人間を描くことがなかった。この三十年の間にヨーロッパ全土を巻き込む第一次世界大戦が起こっている。多くの有為の若者が戦死し、歴史ある町並みが灰燼に帰した大戦はヨーロッパ人の精神に甚大なショックを与えた。

マティスはピカソが嫉妬するほどの線を引くことができた生粋の画家である。セザンヌ作品を深く愛する画家でもあった。マティスは最初、少なくとも印象派的な具象技法で人物を描いた。カンヴァスを上塗りする形で次第に抽象の度合いを高めていったのである。この作品もそうだ。一次大戦以降の美術というと、どうしても前衛抽象絵画ばかりが目立って見える。しかしマチスのような印象派を引き継ぐ前衛画家の仕事を見れば、二つの大戦をピークにいかに激しく本質的な位相で人間精神が動揺したのかがよくわかる。

印象派の画家たちは風景からその絵画実験を始めたが、マチスが確信的な描き方を始めた頃から、人物もまた印象派的な技法で描かれるようになった。それはもう決して後戻りしない変化だった。わたしたちは小学校の絵画の授業から、風景も人物も印象派的な技法で描くよう教えられている。忠実に物や風景を描くのではなく、「感じたままの印象」を描くよう求められるのだ。古典的な写実技法を学ぶようになるのは、絵画教室や学校に通うようになった一握りの人間だけである。それはプロの画家たちも同じだ。平面絵画の画家たちは印象派の技法を基本に据えながら、二十世紀の画家たちがまだ試したことのない前衛的手法を模索し、時には十九世紀以前の写実的古典絵画に回帰している。

『暴動』 ジャン・デュビュッフェ 1961年 油彩・カンヴァス 縦105×横80・8センチ ブリヂストン美術館蔵

『絵画、2007年3月26日』 ピエール・スーラージュ 2007年 油彩・カンヴァス 縦202×横157センチ ブリヂストン美術館蔵

『07.06.85』 ザオ・ウーキー 1985年 油彩・カンヴァス 縦114・8×横195・2センチ ブリヂストン美術館蔵

この三点はもちろん創始者の石橋氏没後のコレクションだが、絵画でも彫刻でも、具象抽象作家の作品を蒐集するというブリヂストン美術館の方針は一貫している。デュビュッフェは二十世紀後半の平面絵画の中で重要な位置を占める画家である。シュルレアリスムは夢をキーワードとして人間の無意識を絵画化する道を拓いた。デュビュッフェはさらに人間の狂気を含む精神を、いささかのためらいもなく全面肯定する絵画を描いた。『暴動』を見ればわかるように、狂騒的で猥雑で、しかも調和の取れた精神世界である。デュビュッフェは自らの絵画思想をアール・ブリット(生の芸術)と表現した。アンフォルメル(非定型)アートの先駆者とも言われるが、過度なレッテル付けはあまり意味がないだろう。デュビュッフェの作品にはそれまでの具象抽象絵画にはない生々しさがある。

スーラージュは作品に『絵画=peinture』という題を付け続けた。作風も全て図版掲載した作品と同じく黒一色で、装飾的なものは筆や絵の具の跡が残っているばかりである。ダリやピカソやミロらから始まるシュルレアリスム系の前衛絵画と比較すれば地味だが、スーラージュ作品はある意味で平面絵画のデッド・エンドである。ここまで来れば色と形が回復されるほかない。一九八〇年代頃から日本にも紹介されるようになったザオ・ウーキー作品は、色と形の復権絵画としても捉えることができるだろう。ただ同じことは起こらない。宋王朝一族の末裔だというウーキーの作品は東洋的だが、たいていの場合、大地と空らしい二つのエリアに分断された画面に、彼の美意識で統一された不定形の色彩が広がっている。

絵画は図版ではなく実物を見るのが一番いい。実際に美術館に足を運べば、図版では見落としていた絵の大きさやタッチが自ずから目に入ってくる。またプロとアマチュアを問わず絵を描くのが好きな人はもちろん、文章などに携わっている人にとっても絵を見る経験は精神に大きな影響を与える。画家は基本的に何気ない日常の具象物を描くことで、具象物を超えた何事かを表現しようとする。セザンヌが「りんごひとつでパリを驚かせたい」と言った通りである。文筆家もまた意味伝達の道具である言葉を使ってそれを超えようとするのである。絵画はそのための方法を直観的に教えてくれるだろう。

ちょっと失礼な言い方になるが、館蔵展の多いブリヂストン美術館はたいてい空いている。ゆっくり絵を見ることができるのだ。そこに展示されているのは、石橋氏を始めとする日本の目利きのコレクターたちが集めた作品だ。レンブラントから現代作家までの作品を何度も見つめていれば、絵画という目の冒険が、人間が生み出した最も華やかな芸術形態が、どのようなものであるのかがゆっくりとわかってくると思う。

『黒扇』 藤島武二 1908-09年 油彩・カンヴァス 縦63・7×横42・4センチ ブリヂストン美術館蔵

『麗子坐像』 岸田劉生 1920年頃 水彩・紙 縦34・5×横47・5センチ ブリヂストン美術館蔵

ブリヂストン美術館には日本の近代絵画の優品も数多く所蔵されている。最幕末の慶応三年(一八六七年)に薩摩藩士の家に生まれた藤島武二は、当初四条派を学び、その後洋画家に転身した。明治三十八年(一九〇五年)から四年間、文部省の官費で渡欧してフランスやイタリアで絵画を学んでいる。『黒扇』はイタリア滞在中に描かれた作品で、藤島は生涯この作品を手放さずにアトリエに置いた。明治二十四年(一八九一年)に東京銀座で生まれた岸田劉生は「麗子像」のシリーズで名高い。パリに留学するのが夢だったが、夢叶わずにわずか三十九歳で夭折してしまった。

二点ともグレーや黒を多用した作品だが、藤島の絵の方が岸田のそれよりも明るい印象を与えるだろう。藤島や黒田清輝は渡欧して印象派の画家に学び、その作風は〝外光派〟と呼ばれた。日本の洋画の先駆者で優れた画家だったが、暗いトーンの作品が多かった高橋由一らの作風は〝ヤニ派〟と呼ばれ揶揄されるようになったのである。

初期の日本の洋画家たちは〝光〟に苦しんだ。印象派の画家たちがいとも容易く表現する、光溢れる風景をなかなか我が物とすることができなかったのである。しかし私小説にも通じるような〝暗さ〟は日本の洋画独自の表現可能性をも含んでいるだろう。岸田はその一端を切り開いた画家である。岸田はそれを「でろりとした美」と表現した。ブリヂストン美術館に行けば、洋行経験のある初期洋画家の作品と日本で制作し続けた作家の作品を、じっくり見比べ鑑賞することもできる。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■