於・国立科学博物館 会期=2013/03/15~06/15

入館料=1500円(一般) カタログ=2000円

評価=総評・85点 展示方法・85点 カタログ・90点

国立科学博物館は東京上野恩賜公園内にある。〝国立〟と付いているが運営・管理は独立行政法人国立科学博物館である。厳密に言えば国の直営施設ではないが、やはり国立博物館でいいらしい。これは博物館法が、国による博物館施設所有を認めていないことが理由のようだ。博物館法とは別に独立行政法人国立科学博物館法が定められており、それにより国立科学博物館の設立・運営目的が定められている。自然科学分野の研究と資料の収集・保管、およびその一般公開と啓蒙が役割である。独立行政法人の運営・管理なのに国立と付いているのは、海外博物館から見た時に国立科学博物館が日本を代表する博物館だということを示すための特例である。要は国立科学博物館は実質的に国の施設であり、日本を代表する自然科学分野の博物館である。

科学博物館のエントランスになっているのは、関東大震災後の昭和五年(一九三〇年)に竣工した日本館である。ネオ・ルネッサンス様式と呼ばれる建物で、上空から見ると飛行機の形をしている。設計は文部省技師だった糟谷謙三で、平成二十年(二〇〇八年)に重要文化財に指定された。上野にはル・コルビュジエ設計(実質的に前川國男・坂倉準三・吉阪隆正の設計・監理)の国立西洋美術館があり、世界遺産登録を目指しているが、日本人の海外ブランド好きを象徴しているようでどうも感心しない。はっきり言えば魅力のない建物だと思う。国立科学博物館本館や東京国立博物館本館の建物の方が、外装・内装はもちろん、使い勝手の面でも国立西洋美術館よりも優れている。科学博物館は、現在では日本館の他に理工学館、地球館などが建て増され、広大な展示スペースを有している。

美術好きは東京国立博物館や国立西洋美術館によく足を運ぶだろうが、科学博物館にはめったに行かないだろう。夏休みなどに恐竜展などを開催しているイメージが強いのではないだろうか。実際、夏休みでなくても科学博物館は親子連れで賑わっている。恐竜から宇宙船まで、子供たちが大好きな自然科学の標本や模型が展示されているからだ。高校生くらいのカップルの人気デートスポットにもなっているようだ。東博も西美も常設展まで見ると相当時間がかかってしまうが、科学博物館の全展示物を一日で見るのはほぼ不可能である。恐るべき展示物の数なのである。また科学博物館で開催される特別展は独自の面白さを持っている。もう終わってしまったが、今回は『医は仁術』展を取り上げたい。

展覧会の趣旨は、カタログ冒頭の「ごあいさつ」を引用するのが手っ取り早いだろう。「「医は仁術なり」は、古くはもとより現在においても医に関わる人達の基的な理念です。今回、この「仁」が日本においてどの様に認識され、実践されてきたかを、多くの具体的な医学史資料をもとに展示致します」(主宰者 ごあいさつ)、「「仁」は、儒教で重視された〝他を想う心〟である。古来より〝和〟を大切にしてきた日本で、「仁」は身分の上下なく、誰もが持つべき思想として人々に受け入れられた。気配り、気遣い、おもてなしのように、「仁」の心は日本文化の根底になった」(監修者(酒井シヅ・鈴木一義・北村聖・杉本真樹) ごあいさつ)とある。

病気や怪我の治療方法は、古来から人類共通の喫緊の関心事だった。それが徐々に世界中で医学として大系化されたわけだが、医学は東洋医学と西洋医学に大別される。東洋医学は中国発祥で生薬処方(本草学)中心の治療方法だが、西洋医学は外科手術を重視する治療法だった。日本では東洋医学を〝漢方〟と呼ぶが中国で漢方という名称を付けるはずもなく、これは江戸中期に西洋医学(蘭学)が流入して以降の日本独自の名称である。現代の医学は西洋医学中心だが外科的手術は万能ではなく、病気予防(養生)の観点からも東洋医学の有用性が見直されている。また洋の東西を問わず、医学の根底には人の苦痛を和らげたい、癒したいという〝仁〟の心があるのも確かである。最近のハリウッド映画では医学は人間のエゴイズムと利権(金)の象徴のように描かれることが多いが。そういう描き方自体が逆説的に、医学は本来〝仁〟に基づいているべきことを表現しているのかもしれない。

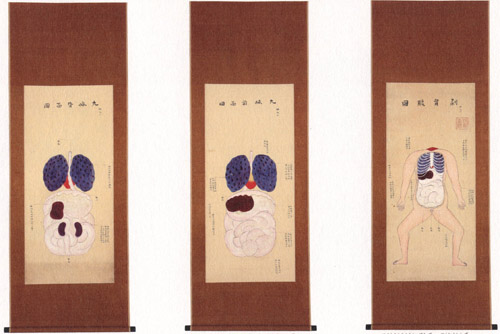

『和蘭全躯内外分合図』

我が国最初の翻訳解剖書。長崎通詞本木良意が天和二年(一六八二年)頃に翻訳したが刊行されず、明和九年(一七七二年)に鈴木宗伝が図版『和蘭全躯内外分合図』、解説書『験合』として出版した。

日本は古来、圧倒的な中国文化の影響下にあった。文字はもちろん儒教、仏教などの思想もすべて中国から移入してきたのである。江戸以前の日本では、外国といえばまず中国を指した。ただそんな日本でも中国以外の外国文化の影響を強く受けた時代があった。室町時代末から江戸初期にかけての南蛮文化と、江戸中期以降の蘭学の流入である。桃山時代を頂点とする南蛮文化は鉄砲やキリスト教を日本にもたらしたが、細々と西洋医学も流入していた。『和蘭全躯内外分合図』は日本初の翻訳解剖書で、長崎出島のオランダ語通訳・本木良意が天和二年(一六八二年)頃に翻訳し、鈴木宗伝によって約百年後の明和九年(一七七二年)に刊行された。『和蘭全躯内外分合図』の刊行が遅れたのは、江戸初期には強大な権力を有し、キリスト教を徹底して排除しようとした幕府の目を恐れたからだろう。

ただ公刊されなかったとはいえ、『和蘭全躯内外分合図』が写本によってそれなりに広く読まれていた可能性はある。また遠藤周作の『沈黙』のモデルになった宣教師クリストファン・フェレイラ(日本名・沢野忠庵)は江戸初期に『南蛮流外科秘伝』を著し、西洋医学を日本に紹介している。江戸中期以降に大量に蘭学(西洋医学)が流入する以前から、長崎を中心に南蛮流、硬毛流、栗崎流と呼ばれた西洋医学が存在していたのである。

最近になって江戸の鎖国は本当に鎖国(外来文化を一切受け付けないで国を閉ざしていた)だったのかという議論が盛んになっている。ヨーロッパのように地続きで、人と物の交流が盛んだったエリアと比較すれば江戸は鎖国時代だったと言えるだろう。しかし外来文化を完全に拒絶していたわけではない。出島を通して様々な文物が流入し続けていた。また日本は島国であり、その気になれば私貿易(密貿易)も比較的簡単だった。ただ欧米文化移入の痕跡を詳細に辿れる文書資料は少ない。ほぼ唯一の例外は医学を中心とした蘭学の受容である。

科学博物館が所蔵する膨大な江戸の医学資料は、江戸の知識人たちがいかに貪欲かつ正確に西洋文化を受容しようとしていたのかを示している。実用書なので絵画作品などと比較すれば地味だが、それらは今日に直結する日本人の知の軌跡そのものなのである。

『山脇東洋解剖図』 左から「九臓背面図」、「九臓前面図」、「剥胸腹図」

山脇東洋は宝暦四年(一七五四年)に観臓(解剖)を行い、同九年(五九年)にそれを『臓志』として刊行した。これらは『臓志』の原図だと考えられている。

『刑死者解体図』

腑分け(解剖)は刑死者の遺体を使って行われた。これは腑分けの様子を役所等に報告するために書かれた絵図だと考えられている。

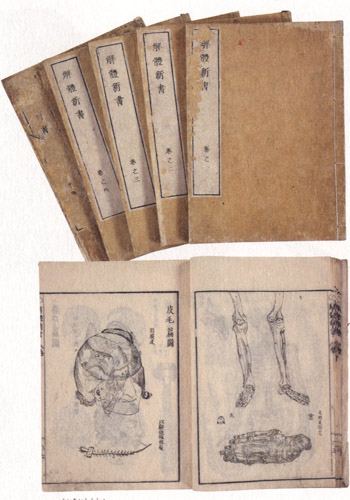

山脇東洋は漢方医だが、江戸中期に興った理論より実践を重視する古方派の医家だった。東洋は中国医学の五臓六腑説に疑問を抱き、宝暦四年(一七五四年)に官許を得て刑死者の腑分け(解剖)に立ち会った。それを元にまとめられたのが同九年(五九年)刊の『臓志』であり日本初の実証的解剖書である。『臓志』をきっかけに西洋医学への興味が高まり、安永二年(一七七四年)には杉田玄白・中川淳庵・石川玄常・桂川甫周訳によって『解体新書』が刊行された。よく知られているように彼らは実際に腑分けに立ち会って内容を確認しながら、三年半をかけて蘭書『ターヘル・アナトミア』を翻訳したのである(訳者として記載されなかったが、『解体新書』翻訳は前野良沢を中心に進められたことが今日ではわかっている)。

『解体新書』

安永二年(一七七四年)刊。杉田玄白・中川淳庵・石川玄常・桂川甫周訳(実際には前野良沢が翻訳の中心的役割を果たした)。

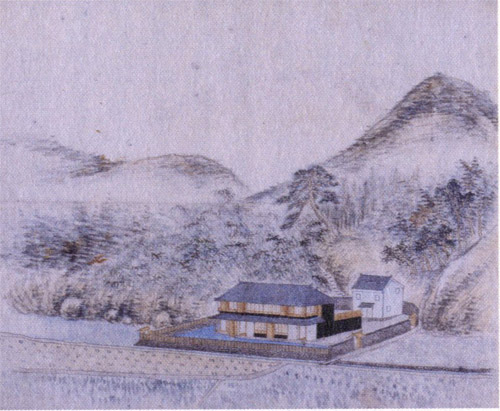

東洋や玄白らは蘭書を読むことで、日本より遙かに進んだ西洋文化に触れていた。しかし医家としての分を守り政治的な発言はほとんどしなかった。だが彼らより半世紀ほど後の文化・文政・天保時代になると状況が大きく変わってくる。文政七年(一八二四年)にはオランダ商館医として来日したドイツ人、シーボルトが長崎出島外に鳴滝塾を開き、日本人に直接西洋医学を教え始めた。この時代、大航海時代による西洋列強諸国の植民地化政策によって、世界の地勢学が大きく変わり始めていた。その影響を無視できなくなった幕府はオランダ人を狭い出島に閉じ込めておく政策を緩め、シーボルトに西洋医学や文化を直接日本人に教えることを許可したのである。

『鳴滝塾舎之図』

成瀬石痴画。

シーボルトの方も日本の情報を得たがっていたようだ。シーボルトがオランダやドイツのいわゆるスパイとして活動していた証拠はないが、現在残っているシーボルト・コレクションを見ても、それは一個人の学者の興味を遙かに超えた質と量である。帰国に際してシーボルトが幕府禁制の日本地図を携えていることが発覚し、国外追放になったことはよく知られている。またシーボルトの弟子に、蛮社の獄で捉えられた高野長英がいる。幕末になると蘭学はそれまでの医学の枠組みを超え、新たな政治的指針を示唆する学問としても機能し始めたのである。

『南紀青州先生治療乳岩奇核之図』

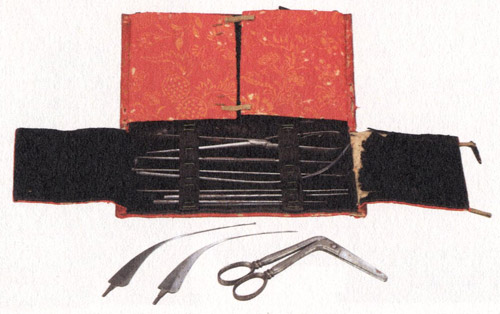

『華岡青州手術道具一式』

シーボルトとほぼ同時代に活躍した医家に、紀州の華岡青州がいる。有吉佐和子の小説『華岡青州の妻』でよく知られるようになったが、苦労の末に麻酔薬を完成させ、文化元年(一八〇四年)には全身麻酔で乳癌の摘出に成功した。記録上では世界初の全身麻酔による手術例である。青州の手術記録図や手術道具を見れば、この時代にいかに日本人が西洋医学を受容消化し、鍛冶師やガラス職人などの高い技術によって、精密な医療道具までも揃えていたのかがわかるだろう。このような工作技術は様々な機械にも転用可能である。明治維新は勤王の志士たちが主導したが、それを底辺で支えたのは医学を中心とする蘭学と、それを実用化するための職人たちの技術だったのである。

森鷗外は幕末の文久二年(一八六二年)生まれで、明治政府が設立した医学校・第一大学区医学校(現・東京大学医学部)の最初の卒業生である。鷗外は晩年に史伝の執筆に没頭したが、『渋江抽斎』、『伊沢蘭軒』、『北条霞亭』と医家の史伝を多く手がけている。鷗外史伝を読めば、幕末の医家のネットワークが極めて広く密なものであったことがわかる。江戸の知識人はすべて儒学者である。儒学が学問の基礎であり、蘭学はその上に加えられた新しい知識だった。鷗外は派手派手しい勤王の志士たちの活躍には目もくれず、ほとんど無名の医家の史伝を詳細に書き綴ったが、そこには幕末の変革を底辺で支えた知の蠢きを明らかにしようとする意図がある。

例えば華岡青州の息子は北条霞亭の師である管茶山の元に儒学を学びに行っている。また霞亭の弟は青州の元で蘭学と西洋医学を学んでいる。管茶山は頼山陽の師であり、山陽の影響下から多くの幕末の志士たちが生まれた。儒学と蘭学は守旧派と革新派として明確に対立していたわけではなく、むしろ儒学を基盤に幕末知識人の一大ネットワークを形成していたのである。蘭学の受容を中心とした江戸の医学を知ることは、明治維新につながる幕末の知を理解することにつながる。明治維新の勤王派(討幕派)と佐幕派の闘いにおいても、〝仁〟の精神が強く働いたことは言うまでもない。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■