於・国立新美術館 会期=2013/08/07~10/21

入館料=1500円(一般) カタログ=3500円

評価=総評・85点 展示方法・85点 カタログ・75点

だいぶ長い間美術展時評をさぼってしまったので、まだ書いていない展覧会のカタログが山積みになっている。僕は美術好きの皆さんと同じように、気になる展覧会があると出かけて行く。事前にある程度の内容や意図を把握している場合もあるし、ほとんど予備知識がないまま見ることもある。面白かったらカタログを購入し、家に帰ってから頭から尻尾まで読む。時にはカタログを読んで初めて、「そういう内容の展覧会だったのか」と気がつくこともある。会場にはパネルで展示意図や内容が掲げられているが、それは美術展に関する情報のほんの一部に過ぎない。溢れてしまった言葉はカタログに詰め込まれている。

もちろん美術は人間の感性に訴えかけるものだから、文字情報など必要ないとお考えになる方もいらっしゃると思う。究極を言えばその通りだろう。ただ人間は絶対に文字から逃れられない。人間を人間たらしめているものは文字なのである。数学や物理学、天文学、医学であろうと、人間は文字を使ってその思考を鍛え上げてゆく。それはアートも同じである。どうしようもなくアートに惹かれてしまう美術好きでも、実際に作品を作るアーチストだろうと、ある地点までは文字(言葉)を使って考える。感性と呼ばれるものは文字化できない何事か、つまりは文字の先にあるヴィジョンを指すのである。それはすべてを文字で表現しなければならない文学でも実は同じだと思う。

とはいえカタログを購入しない人も多い。またはっきり言えば、退屈極まりないカタログを読み通すのはたいていの人にとっては苦痛だろう。実際に作品を見た上で絵本として繰り返し眺める方がよほど楽しい。僕もそう気合いを入れて読むわけではないが、読み通せば全体像が浮かび上がってくるのも確かである。そこでもう終了してしまったが、強い印象が残っているいくつかの展覧会の全体像について書いてみたい。美術は見るのが基本だが、言葉から感性の領域に飛躍するための手がかりになるのは、カタログ掲載された基礎情報を踏まえた上での美術展全体の印象だと思う。まず『アメリカン・ポップ・アート-ジョン&キミコ・パワーズ・コレクション展』を取り上げたい。

メディアでは単に『アメリカン・ポップ・アート展』と紹介されることが多かったが、この展覧会はジョン・パワーズとキミコ夫妻の個人コレクションを展示したものである。ジョン氏は既にお亡くなりになっているが、カタログ冒頭にはキミコ夫人へのインタビュー『パワーズ・コレクションと作家たち』が掲載されている。キミコ夫人はコレクションの蒐集方法やアーチストたちとの個人的交流について語っておられるのだが、その内容はとても刺激的で示唆に富むものだった。

アメリカという国では、アーチストは映画スターやロック・スターのような扱いを受けることがある。アンディ・ウォーホールが典型的だが、有名アーチストはゴシップに取り巻かれている。ウォーホールのようにそれを楽しみ、巧みに利用したりすればなおさらのことだ。しかしゴシップは彼らの生活のほんの一部である。むやみに私生活に立ち入ってほしくないのは誰でもいっしょだが、スターは好奇の目に取り巻かれている。多くの場合、ゴシップは他者がスターの私生活に介入しようとする場合に起こる。ただ彼らの私生活の中に入ってしまえば状況は一変する。キミコ夫人の目に映るアーチストたちの生活は、台風の目の中のように静かだ。

アンディ・ウォーホール『キミコ・パワーズ』 一九七二年 縦三〇四・八×横三〇四・八センチ アクリリック、シルクスクリーン・インク/麻布 九枚組 パワーズ・コレクション

アンディ・ウォーホール『ジョン・パワーズ』 一九七七年 縦一〇一・六×横一〇一・六センチ アクリリック、シルクスクリーン・インク/麻布 パワーズ・コレクション

ウォーホールは一九六二年のマリリン・モンローの死をきっかけに、シルクスクリーンによる有名人のポートレイトを制作し始めた。エリヴィス・プレスリー、エリザベス・テーラー、毛沢東などの有名人が中心だったが、対象はやがて一般人にも拡大されてゆく。ウォーホールは依頼があれば一般人の写真を撮り、それをシルクスクリーン作品にした。裕福なクライアントから相当額の金額を受け取り、手当たり次第に作品を制作するその姿勢は、ウォーホール芸術の中核思想である〝複製芸術〟というコンセプトを強烈に打ち出したのと同時に、アートを神聖でユニーク(芸術家が心をこめて一点一点制作する)なものと考える人々から厳しい批判を受けた。一九七二年制作の『キミコ・パワーズ』は一般人を作品化した最初期の作品である。

インタビューによれば、『キミコ・パワーズ』はパワーズ夫妻の自宅でウォーホールがコダックのインスタントカメラで写真を撮り、それを作品化したものである。キミコ氏をモデルにした作品は全部で三十五点ほどあるようだが、ウォーホールは折に触れてキミコ氏を題材にした作品を作り続けた。満足できる作品が仕上がると、「きれいになったよ、と言いながら見せてくれましたから(笑)。さらにキレイでいいよ、とかいう感じです」とキミコ氏は回想している。『ジョン・パワーズ』は一点しか作られていないが、ウォーホールが「ある日突然、キミコばかり何度も描いたけど、ジョン、あなたは描いていない、不公平だ」(キミコ氏談)と言い出して自発的に制作したものである。これらの作品をウォーホールはプレゼントとして制作しており、パワーズ夫妻はその対価を支払っていないようである。

もちろんウォーホールのプレゼントは、パワーズ夫妻がウォーホールを含む現代美術の熱心なコレクター(パトロン)だったから生じたことである。しかし幼なじみでもない限り、画家と大人になってから知り合った人間(他者)との最も良好な関係はこのようなものだと思う。キミコ氏はウォーホールについて、「わりとジェネラス(気前がいい)な、人を喜ばせるのが好きなタイプ」だったと回想しているが、ウォーホールはキミコ氏が喜ぶのを見て個人ポートレイトの制作を思いついたのかもしれないし、個人ポートレイト制作の意図を『キミコ・パワーズ』で試してみたのかもしれない。いずれにせよ創作者の新たな試みは、たいていの場合、このようなささやかでプライベートな経験や出来事から生じている。

キミコ氏はまたウォーホールのファクトリー(工房)について、「彼はわりと皆さんで行動するのがお好きだったようでしてね、(中略)6、7人でガヤガヤっていうのが好きだったのかなあと思いますね。(中略)作品も、もちろん飾ってありました。私がよく覚えているのは、ポートレイトもその頃描いていて、行くたびに違う人のポートレイトが中心の一番良い壁にかかっていて、これができたとこよ、みたいな感じでした」と回想している。そこに厚いベールに包まれたウォーホール神話はない。当たり前だが注文制作のポートレイトだろうと、ウォーホールはそれを作品として制作している。

ウォーホールは彼のシルクスクリーン作品について、「ファクトリーのスタッフが制作している」といった意味のことを発言してスキャンダルを引き起こしたことがある。しかしキミコ氏の回想からも、またウォーホールの作品集を見ても、そんなことがあるはずがない。シルクスクリーン作品だけでもウォーホールの作品量は膨大である。そして彼の作品には明確な一貫性がある。ウォーホールはほとんどの作品に自ら手を加え、仕上げはスタッフに任せるにしても細かな指示を出していたはずである。

工房制を取らざるを得なかっただろうが、ウォーホールは他の古典的な画家たちと同様、基本的には徹底した〝手の画家〟である。ただ彼はアウラが作品に残ることを嫌った。一点だけ作るにしても、アウラが残らないシルクスクリーン(版画)にするのを好んだ。楽をして大金を稼ぎ出すアーチスト・スターというパブリック・イメージは、ウォーホール自身が荷担して作り上げた神話あるいはゴシップである。勤勉といって良い姿勢で制作に取り組まなければ、わずか五十九年の生涯であれだけの量の作品を作ることはできない。

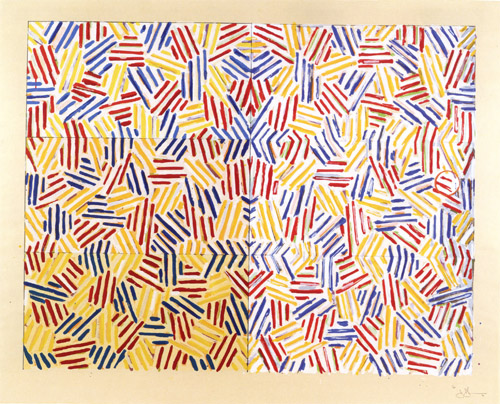

ジャスパー・ジョーンズ『旗Ⅰ』 一九七三年 縦六九・二×横八九・八センチ シルクスクリーン パワーズ・コレクション

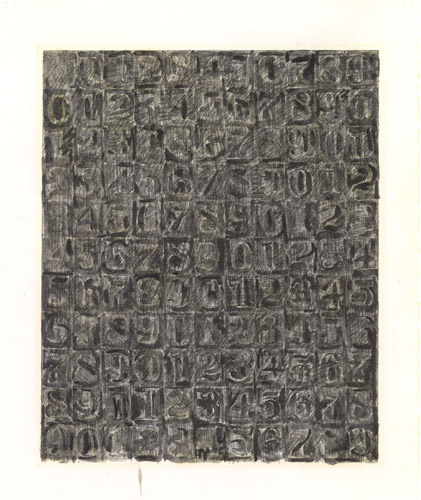

ジャスパー・ジョーンズ『数字』 一九七四年 縦七六・〇×横五七・五センチ 黒鉛、黒鉛による淡彩/紙 パワーズ・コレクション

ジャスパー・ジョーンズ『死体と鏡』 一九七六年 縦一〇八・三×横一三五・〇センチ シルクスクリーン パワーズ・コレクション

キミコ氏は「ジャスパー・ジョーンズは、ジョン・パワーズが一番好きな作家だった。好きだったというのは、自分に共感するようなものがあったという意味なんです」、「ジャスパー・ジョーンズは、自分の作品に自分の哲学みたいなものを入れるんですね。(中略)自分ではそれを決して説明しないんですけれども、なんとなくそうだなっていうのを、ジョン・パワーズとジャスパーはお互い理解し合うわけです。そんな話をする中で、まあ、波長が合うというか、話が合うというか、理解しているんだろうなあとアーチストの方も思うだろうし、こっちも読める、理解するっていうのが楽しいというわけです」と述べている。

パワーズ夫妻のコレクションの多くは作品発表とほぼ同時に購入されたものであり、かつパワーズ夫妻のアートに対する好みが強く反映されている。ポップ・アートは古典絵画との比較で言えば、広義のコンセプチュアル・アートの一つである。しかしパワーズ夫妻の好みは板に釘一本打ち付けたような、エクストリームなコンセプチュアル・アートにはなかったようだ。版画でも立体作品でも、アーチストの精神の動きが直に感じ取れるような入り組んだ作品が多い。奇妙な言い方かもしれないが、現代絵画の世界では〝具象画〟と言えるような作品コレクションである。それがパワーズ・コレクションを統一感のある良質なものにしている。

多くの人は思春期になって初めて現代アートの世界を知る。最初はその奇抜さに驚き、やがて〝それを知っていること自体〟がなにか大人になったような証明に思えてくる。しかしそのような知恵熱の時期を過ぎれば、やがて現代アート本来の姿が徐々に見えてくる。誤解を恐れずに言えば現代アート、特にアメリカン・アートは巨大で豪華で煌びやかで、かつ貧しい。ウォーホールは基本的な手法を変えることなく、繰り返し同じタイプの作品を作り続けた。ジャスパー・ジョーンス作品も同様である。パワーズ・コレクションには初期の重要なジャスパー・ジョーンス作品が数多く含まれている。旗、数字とアルファベット、ハッチング(陰翳を含む斜線)を繰り返しジャスパーは描いた。その変奏の中にジャスパー・ジョーンスの同時代と現代アートに対する理解がある。

ジャスパーが絵の主題に選んだ題材はありふれたものである。特異でも空想的なものでもなく既成品だと言ってよい。アメリカ国旗を描くこと、ミニマル・エレメンツである数字とアルファベットを描くこと、単純なハッチングの線を描くことにはジャスパー・ジョーンスの思想が投影されている。しかしそれと同時に、これらの作品を量産することも彼の思想の反映である。もちろんのニーズがあるから多作になるわけだが、勤勉さに裏付けられた驚くべき多作もまた、アメリカのアーチストたちの特徴である。それは世界で最も裕福な国家であるアメリカの、大量消費社会を反映している。

デュシャンらが始めたレディメード・アート(既成品芸術)から出発して、身の回りに転がっている大量生産品をアートの主題にし、かつそれを一点物ではなく相当量の複製芸術品として市場に流通させるポップ・アートがアメリカで生まれたのには理由がある。またそれを的確に理解するには、パワーズ・コレクションのような系統だった蒐集が必要である。アメリカのアーチストには本質的な意味で決定打となるような代表作はない。持続と変奏のうちに、自ずから作家の特徴が表現されてゆくのである。

ロバート・ラウシェンバーグ『ブロードキャスト』 一九五九年 縦一五五・〇×横一九二・三×厚さ一七・〇センチ コンバイン・ペインティング(油彩、鉛筆、布地、新聞紙、印刷物、複製印刷物、プラスチック製の櫛/カンヴァス、ラジオ3台を内臓) パワーズ・コレクション

クレス・オルデンバーグ『ジャイアント・ソフト・ドラム・セット』 一九六七年 縦二一三・四×横一八二・九×高さ一二一・九センチ 細かく裁断したフォーム・ラバーを詰めたビニールとカンヴァス、塗装した木、金属、フォーマイカ張りの木製台座、クロム金属のてすり/125の部品からなる9個の楽器 パワーズ・コレクション

ロイ・リキテンスタイン『ブルーン!』 一九六三年 縦一四一・〇×横一四一・六センチ 油彩、マグナ/カンヴァス パワーズ・コレクション

『ブロードキャスト』はラウシェンバーグ初期の代表的なコンバイン作品の一つである。コンバインは結び付ける、一体化するという意味だが、ラウシェンバーグは写真や印刷物、時にはラジオなどの工業製品をカンバスに貼り付けて作品を作った。オルデンバーグの『ジャイアント・ソフト・ドラム・セット』は、パワーズ夫妻の招きで彼らが所有するコロラド州アスペンの別荘に招かれた時に発想された作品である。オルデンバーグはコロラドの大自然が作り出す雲や雷鳴、それにスウェーデン人のドラマーと知り合ったことからドラムを主題にした作品を思いついたようだ。リキテンスタインの『ブルーン!』も初期作である。〝VAROOM!〟はマンガでよく使われる「ドッカーン!」といった擬音である。リキテンスタインは基本的には一点物の作家である。マンガのワンシーンのようなシルクスクリーン作品を思い浮かべる方が多いと思うが、初期のリキテンスタインはそれを長い時間をかけてカンヴァスに描いた。サイズを見ればわかるが三点とも巨大な作品である。

アメリカン・アートの特徴は、作品の巨大さ、複製による大量生産、コンバインを始めとする奇抜な発想など、様々なポイントを指摘できる。しかし多くの作品の題材は意外なほどありふれている。マリリン・モンローの写真や数字、アルファベット、あるいはドラムやマンガを一度も見たことのない人はいないだろう。簡単に言えばアメリカのアーチストの多くはどこにでもある日用品をアートにしている。徹底した物質主義、つまり物から観念を探るのがアメリカン・アートの表現方法である。この物質主義的方法論(思考方法)はアートだけでなく、アメリカ文化全般に見られる特徴である。

アメリカは今も世界で最も裕福な国だ。驚くべき大量生産と大量消費はもはやアメリカの伝統であると言って良い。そのようなアメリカの特徴を、ポップ・アートは初めてストレートに表現した。ラウシェンバーグの醜くもあり、調和があるとも受け取れるコンバイン作品は、同時代のアメリカを正確に表現している。スーツを着てソフト帽をかぶっていたヒッチコックの時代から、アル・パチーノ主演の『セルピコ』やスコセッシ監督の『タクシードライバー』で描かれたような、豊かだが次第に混沌と汚れゆくアメリカが表現されている。ポップ・アートがアメリカ人から熱狂的に愛され、多くの資本主義国で受け入れられるのには理由がある。ポップ・アートは資本主義国の物質的豊かさと貧しさ、多様さと単調さ、美しさと醜さを表現している。人類がかつて経験したことのないほど巨大に膨れあがったアメリカの大量消費社会を前提としなければ、ポップ・アートは生まれて来なかっただろう。

パワーズ夫妻の自宅に飾られたポップ・アートの作品

ポップ・アートはその華やかさと親しみやすさで多くの人々から愛されている。しかし作品の巨大な大きさも含めてアメリカン・アートだということを忘れてはならない。それは日本を含む他の資本主義国家とは比較にならないほど広い住空間を持つアメリカン・ハウスを前提に作られている。ポップ・アートはまずなによりもアメリカ人のためのアートなのである。現在、ポップ・アートに付けられている法外な価格もアメリカ独自のものだと言える。衣食住は生きていくために必要性不可欠だが、アートはそうではない。それは豊かな社会の余剰である。それに法外な金を払うことは文化の高さの証明であると同時に、金がすべてを支配する資本主義制度へのアイロニーでもあるだろう。

アメリカのアーチストたちは、作品で大金を得られるようになってもたいていは恬淡としている。彼らは資本主義社会の申し子であり、その仕組みをよく理解している。アメリカ人ではない者がじっとポップ・アートを見続けていれば、それが自分たちにとても近しい表現であり、しかし本質的なところで自分たちの文化とは決定的に異質なものであることが理解できるだろう。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■