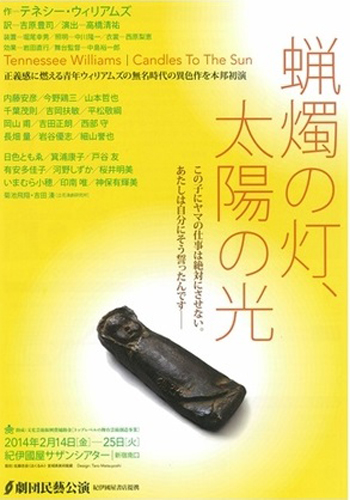

■蝋燭の灯、太陽の光■

劇団民藝

作=テネシー・ウィリアムズ 訳=吉原豊司 演出=高橋清祐

出演=日色ともゑ/箕浦康子/桜井明美/千葉茂則/吉岡扶敏ほか

2014年2月14日~25日

紀伊國屋サザンシアター

開始早々、ブラム(千葉茂則)が現れ、灯りが暗いと云う。これはこの劇の象徴的なシーンで、いきなり物語が始まるという印象を抱かされる。

この作品は米20世紀を代表する劇作家テネシー・ウィリアムズがまだ無名だった大学生の頃に書いた作品で、1930年代、米国を襲った大恐慌のなかで生まれた。小説で云うと、『エデンの東』等で知られるジョン・スタインベックの代表作『怒りの葡萄』と同時代に書かれた。そのため、同じような社会を背景に持ち、不況のなかで労働者がストライキを起こすというストーリーだが、『怒りの葡萄』においてはストライキを起こすのが綿花労働者で、この劇作では炭鉱労働者だという違いに過ぎず、似ているといえる。

こう書くと、何だ古臭いストライキの話かと勘違いされそうだが、決して現代には関係のない昔の話ではない。やれブラック企業だ、やれ非正規雇用だという現代を先取りしたといってよい作品なのだ。

簡単に云うと、炭鉱労働者をめぐる悲喜劇なのだが、親世代と子或いは孫世代との価値観の違いなどのいつの時代にも共通の問題も扱われている。ただ中心にあるのは使うものと使われるものとの相克だ。

芝居は幾つかの悲劇を挟みながら、最後のストライキの成功と炭鉱労働者の事故死へと進んでいく。役者たちは非常に巧い。流石は劇団民藝という感じだが、なかでも日色ともゑの演技が光っている。夫を炭鉱の落盤事故で亡くしているが、気丈に生き、孫を何とか高校に進学させ、炭鉱労働者以外の道へ進ませたいと懸命に働き貯金する女性の役を好演している。この作品は芝居のなかで10年以上のときが過ぎるのだが、年を重ねてより逞しくなっていく女性を無理なく演じているのはベテランの味というべきだろう。

日色ともゑが演じる女性ファーンが嫁いだ夫は芝居中には出てこないが、その夫の父親役ブラムを劇団のベテラン千葉茂則が演じている。こちらは時代の変化についていけない炭鉱労働者の役だが、武骨な男を千葉茂則は好演している。彼の舞台は何度も見ているが、武骨な男の役をやらせると非常に巧い役者だ。昨年の民藝の舞台では画家・熊谷守一の役を主演したが、いかにも昔の頑固な一徹者の日本人という守一を巧みに演じていた。千葉茂則は大柄なので、舞台が狭く見えるほど存在感・迫力がある。

ブラムの妻へスターの役も民藝のベテラン箕浦康子が演じている。彼女は劇の途中で栄養失調で亡くなるという設定なので、途中からは全く出てこないが、もう少し見たかったという印象を残した。彼女も非常に巧い役者で、筆者は何度もその舞台を見ているが、いつも感心させられる。派手な役はやらないが、貴重なバイプレーヤーというところだ。

ストライキを先導し、成功裡に導く労働者の役バーミンガム・レッドは劇団の中堅・吉岡扶敏が演じている。彼はブラムの子で、家出する跳ね返り娘・スターを愛しつつも仲間の炭鉱労働者のためにストライキを起こし、そのために会社の命を受けた炭鉱労働者が組織したテロ集団に殺され非業の死を遂げるが、愛よりも仲間、思想信条を優先する男の役を実在感を感じさせるように演じている。現代のお芝居ではこのような役柄はあまり登場しないと思うので、一時代の記念碑のような印象を持った。

スター役の桜井明美も劇団の中堅で、今回のこの劇でも愛情に流されるだけの娘から恋した男による感化から社会意識を持つ女性へと成長する役を好演している。昨年、筆者は彼女が木下順二のBC級戦犯を扱った作品を見たが、そのときにはやや硬いかなという印象だったが、今回はもっと滑らかな演技になっていると感じた。成長著しい女優だ。

この作品の人物名はキリスト教所縁の名前が多く、その辺りは作者が意識して命名したと思われる。タイトルも最後に労働者たちの光が見えてくるという意味らしいが、いったんは労働者たちの勝利に終わっても、その後にどんでん返しがあったというのが現実だったと思うのは『怒りの葡萄』がそのようになっているからで、学生時代に筆者が読んだこの高名な長篇小説はその意味で非常にリアルだが、『怒りの葡萄』も奇しくもキリスト教を背景にした作品であることが非常にハッキリしているのは興味深い。

この作品は2幕10場なのだが、時代が次々移っていくことや場面転換も激しいことなど、作者若き日の作品であることもあってか実験的で、後年の作品とはやや異なっている。また社会主義的な視点が見られるのもこの作者としては異色といえる。しかし、このような作風を貫かなかったことが彼を米演劇界を代表する劇作家にしたのではないかと思う。教条主義的な芝居は飽きられやすく、また意図が見え透いて面白くないからだ。

劇団民藝は民衆のための演劇ということを旗印に生まれた劇団なので、この作品を取り上げたことは納得がいく。劇団の伝統に忠実な本道をいく作品なので、好演となったのではないかという気がする。私が見たのは初日だったので、その後更に役者陣の演技が成熟してきていると思われる。

■マンマ・ミーア■

劇団四季

2013年12月12日~2014年5月6日

JR東日本アートセンター四季劇場

この作品は1970年代、世界的に大ヒットを飛ばしたスウェーデンのポップグループ・アバのヒット曲をモチーフに作られたミュージカルだ。タイトルの「マンマミーア」も大ヒットした。筆者も子供の頃に耳にしたものが多く、懐かしくてたまらないと上演中ずっと感じていた。そのため、普通のミュージカルはストーリーが先にあり、それに合うように曲をつけるわけだが、この作品はアバのヒット曲が先にあって、そこからストーリーを作り出しているので、普通のミュージカルより歌がより聴き応えがあると感じられた。この違いは開演からカーテンコールまでずっと頭から離れなかった。

主役のドナ役の樋口麻美は歌唱、演技、ダンスともに、作品の持つ躍動感を見事に体現していた。娘の成長を見守る母親らしい視点も強調されていたことを付け加えたい。歌は若い歌手より重量感、ボリュームがあり、伸びやかな歌声にミュージカルを見る楽しみが十二分に味わえた。筆者自身、映画版を2回見ていたので、筋書きは承知の上だったから、役者の歌、台詞回し、ダンス等に集中して見られた。

映画版では気がつかなかったが、作品の隠れた主題は若者の自分探しなのではなかろうか。最後にドナの娘ソフィーが結婚をせずにフィアンセと先ず世界旅行に出かけ、見聞を広めようとするところにそれがよく現れているのはその証左だ。

役者は劇団四季伝統に忠実だ。その伝統とは、母音を中心に発声し、何を言っているかがはっきり聞き取れるように台詞を回すということで、これは今も劇団の稽古では役者たちが叩き込まれているそうだ。そのため、台詞が非常に聞きやすくてよかった。これはときに不自然さも感じさせるが、演劇は映画やテレビドラマと違い、台詞をはっきりと強調してしゃべる必要があるので、これでよいわけだ。

この作品の表のテーマは中年女性の人生のやり直しということだろう。そのために過去の過ちをしっかりと見つめ直し、生き直すというわけだ。樋口の演技や歌唱もその辺りを強調していたように思う。そのため、途中から前向きな台詞回し、よりポジティブな歌唱、ダンスに変わっていたと感じられた。それまでは暗い印象が台詞や演技に感じられていたのだ。

ミュージカルを見る最大の楽しみはやはり歌を楽しむという点にあると思うが、その意味で、この作品は先に挙げた理由により、他のミュージカルより遥かに面白くて、楽しめた。ダンスも見事だったが、それ以上に歌の魅力が勝っていたと思う。アバのヒット曲は35年以上も前のものばかりで、古いといわば言え、という感じだが、実は少しも古びておらず、歌詞も人生の機微を穿っていて、メロディも明るく陽気で、名曲は時代を超えると実感した。

なお、映画版では水にソフィーのフィアンセを落とすシーン等があるが、舞台ではそれは不可能なため、行われなかった。しかし逆に映画にはなかったシーンが沢山あり、十分に楽しめた。歌もダンスも映画で見た場合には迫力があまり感じられないが、やはり舞台で見ると非常に迫力があり、また楽しめると感じた。これぞ生のミュージカルを見る醍醐味だろう。ミュージカル映画ではこうはいかないのだから。

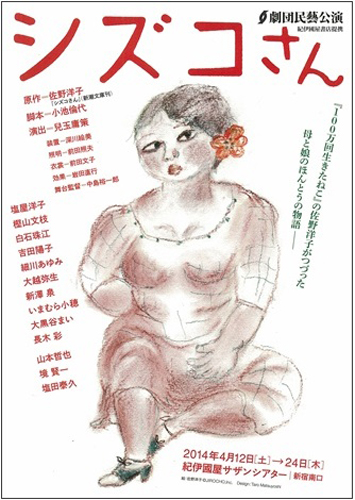

■シズコさん■

劇団民藝

原作=佐野洋子 脚本=小池倫子 演出=兒玉庸策

出演=塩屋洋子/樫山文枝/白石珠枝/吉田陽子/山本哲也/境賢一ほか

2014年4月12日~24日

紀伊国屋サザンシアター

今回は劇団民藝のお芝居「シズコさん」を見た。

「シズコさん」は、著名な絵本作家兼エッセイストだった佐野洋子が自分の母親であるシズコさんのことを書いたエッセイ『シズコさん』を脚本家の小池倫代がお芝居にした作品だ。

作中では、気の合わない娘と母だった2人の関係、シズコさんの認知症、介護、終末期医療、胃ろう、癌(佐野洋子の)などの問題が扱われ、観客一人ひとりが夫々の問題を投影し、様々に考えさせられる演劇となっていた。しかし、決して深刻一方ではなく、笑いに満ちた舞台だった。お客さんも大いに笑いながら見ていた。

筆者はいつものように主演俳優に注目して鑑賞していた。今回の主役は洋子を演じた樫山文枝だ。彼女は憂鬱な感じのする台詞をいかにも気難しそうに話し、この主人公への関心を呼び起こしていた。観客としては感情移入するのが難しいと感じられる主人公と私には思われたが、この作家の根底に潜んでいた想いは一体何だったのだろうかと考えさせられた。樫山文枝はこの主人公の心理の深い陰影を見事に表現していた。あまり好きになれないような雰囲気も醸し出しながら、最後には共感へと導くような演技だったと思う。

劇の最初のほうでは、見るものに主人公を批判的に見るように促していたとも言えるので、ドイツを代表する劇作家だったベルトルト・ブレヒトが唱えた異化効果のような演劇スタイルだったとも考えられると終演後に感じた。樫山文枝が演じていた洋子の台詞は、劇の前半では嫌味さえ感じさせたが、それをいかにも、このシズコさんという母親に対してはこのように接するしかないのだというように思わせる説得力ある台詞回しだった。全体に重い台詞が劇全体を通して洋子の主要トーンだったように思う。

佐野洋子の名前は私も以前より知ってはいたが、それは大人になってからだったため、彼女の絵本を手に取ることもなく、エッセイも読んだことはない。しかし、少しややこしいが、いつの時代にも変わらぬ真理を絵本或いはエッセイというスタイルで世に示し続けた人なのだということがお芝居を見ていてわかった。そしてこの佐野洋子という作家に非常に関心を抱いた。

劇の後半では洋子の癌との闘病も描かれており、もし洋子がもっと長生きしていたらどうなっただろうかと暗い予想をさせる面もこの作品にはあり、奥行きの深い作品といってよかろう。

劇の最後には樫山文枝の感動的な台詞があり、母と娘が和解できたところで終わり、見るものにカタルシスを感じさせるようにできていた。

前野裕

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■