F/T13イェリネク連続上演

『光のない。(プロローグ?)』

作:エルフリーデ・イェリネク [ オーストリア ]

演出・美術:小沢 剛 [ 日本 ]

鑑賞日:2013年11月26日

於:東京芸術劇場 シアターイースト

原作 エルフリーデ・イェリネク

翻訳 林立騎

演出・美術 小沢剛

音楽監督 安野太郎

類人猿 楠原達也

フラダンサー 我妻純子、三井幸子

照明 高田政義(RYU)

音響 宮崎淳子(有限会社サウンドウィーズ)

音響コーディネート 相川晶(有限会社サウンドウィーズ)

映像 須藤崇規

技術監督 寅川英司

技術監督アシスタント 河野千鶴

舞台監督 渡部景介

演出部 小野哲史、櫻井健太郎、本多桜

美術コーディネート torawork

小道具 山下昇平、+12STUDIO 吉羽

開場すると、黒幕で回廊状に仕切られた劇場内に、エリフレーデ・イェリネク作(林立騎訳)『光のない。(エピローグ?)』から写し取ったテキストの断片が様々な形式で展示されている。帆布に描かれた手書きの文章にはじまり、柱状に連結した段ボール箱に転写して切り抜かれた文章、ガラス瓶の表面に削り出された文章、巨岩に刻まれた文章――特別な指示はない、観客はめいめい自由にそれらのテクストを眺めたり、読んだりする。展覧会形式の〈演劇〉とその鑑賞、観客は展示作品の美的な質感以上に、各作品の制作として〈事前〉に行われたパフォーマンスを想起する。そこではテクスト転写の際の誤植でも強力な再現装置として機能する。

15分ほどして、風のような遠い警報のような音が聞こえ、ゴリラの着ぐるみが会場に乱入する(当日パンフレットによれば類人猿ということなので、以下類人猿とする)。同時に入場口が閉ざされて、劇場は密室になる。類人猿は戸惑う観客を威嚇する素振りを見せながら展示空間を縦横無尽に動き回り、ついに最奥部の巨岩の上に俯せに横たわる。観客は展示作品と向き合いながら類人猿の行方が気になってしまう。そうして観客の目は〈事前〉のパフォーマンスから〈現行〉のパフォーマンスへと導かれていく。

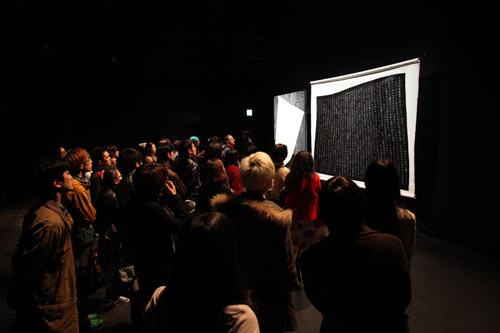

観客が巨岩の周囲に集まると、黒幕が開かれて回廊がなくなる。展示作品はがらんとした劇場の一平面上に並置される。観客から鑑賞の順序が奪われる。その後作品はワイヤーで天井へと引き上げられ、観客は鑑賞作品をも奪われる。〈演劇〉の幕が開けたのだと直感する。

次いで天井から四本のアルトリコーダーが、自動演奏を可能にする運指・送風装置と複雑なコード類を繋がれて、不協和な四重奏を響かせながら降りてくる。観客が目を奪われている隙に、類人猿がまた動き出し、観客を威嚇しながら大いに狼狽する。一方で巨岩は床下に収納される。類人猿はその穴に向かって半身を乗り出し、人の体ほどもある畜牛の模型を次々に取り出し、振り回し、あるいは自分の足で立たせようとしながら、無言のまま、喚き叫ぶような激しい身振りで、7体の牛を舞台に上げる。牛の脇腹には、テクストの断片を転写したテープが貼付けられている。

展示空間はすでに舞台へと変容している。同時に、観客の展示作品鑑賞が観劇に変容してもいる。類人猿はばらばらに投げ捨てた牛たちを舞台中央――観客の取り囲む空間の真ん中に積み上げて、その山の傍らに再び横たわる。言語による構築物である『光のない。(エピローグ?)』と、言語のみを用いない〈現行〉のパフォーマンスは、それぞれを同じ劇場空間で鑑賞する観客の想像力を、相互に閉じ込めていく。

暗転し、白幕が降りてきて、類人猿と牛を隠す。

五本の指にテクストの断片が書かれた左掌が大写しにプロジェクトされる。カメラアングルが引くと、それは類人猿のマスクをしたフラダンサーの手で、海岸に立つ彼女はフラを踊り始める。次いで右に回していくと、漂着物のように砂浜に俯せに類人猿が倒れていて、カメラはそのまま低い堤防と道路とその向うの山々を移していく。撮影者は不明だが、撮影という〈事前〉のパフォーマンスが、再び観客の目を〈事前〉に向き合わせる。砂浜の風景と、道路に掛けられた黄色いハンカチの旗は、それが津波被災地の海岸であることを難なく想起させる。カメラが一周すると、ダンサーは海岸の櫓の上で踊っている。波音が聞こえ、カメラはもう一周風景を写して回転し、倒れていた類人猿は浜から陸の方へ画面を横切って走り出す。ふつうの車が道路を走っている。再び踊るダンサーと海を画面に収め、プロジェクションが終了する。白幕には、その背後に実在するダンサーのシルエットを映し出す。

幕が開き、ダンサーは踊りながら観客のほうに前進し、その動きに合わせて再び黒幕が引かれ、回廊が現れて、天井から展示作品が降りてくる。展示空間が完全に回復されると、ダンサーは観客を手招きして回廊の最奥部に誘う。〈事前〉のパフォーマンスが回復され、観客は入場時の鑑賞を繰り返す形になるが、手招きについていくことで、再三〈現行〉のパフォーマンスへと導かれることになる。

巨岩のあったその場所には、除染処理のために収集された放射能汚染土に模した、大きな青い土嚢が敷き詰められ、その中央にゴリラが横たわっている。目を覚ました類人猿は、その光景に愕然とし、以前よりも大きく狼狽する。リコーダー装置からは不協和音が流れ出し、徐々に強まっていく。類人猿は土嚢のなかに沈み込む。力の限り抵抗を見せるが、ついには完全に埋没する。

© Yohta Kataoka

静かに退場口が開かれる。外光が入る。そのあとに拍手が続いた。何を思ってか。もちろん原発事故の記憶だ。放置されたまま死んでいった動物たち、様変わりした土地。観客の想像力はこの3年余に目にし耳にした惨状の記憶に緻密に囲い込まれていた。

「表象は、上演は失敗する」と本公演に予言を与えるのは、入場して最初に目にする展示作品に写された『光のない。(エピローグ?)』の結末部である。観客が真っ先に受容する命題であり、真っ先に受容されるように配置されている。この結末部は全体にハイデガーを反映しているという。表象と失敗(そして背反する成功)とは原義的に相容れない概念のように思われる。しかし表象行為である上演と失敗の組み合わせを、我々は容易に想起できる。この差異は表象のどこに由来するのか。イェリネクのテクスト(ならびに翻訳)と、それを写し取った〈事前〉のパフォーマンス、そして〈現前〉するパフォーマンスの重層構造化された表象は、上演において予言の通りに失敗するのか。

『光のない。(プロローグ?)』の翻訳者・林立騎は、当日パンフレットに寄せた文章で、イェリネクのテクストを「なにかがわかり、束なる経験をもたらさず、表象の時間を中断する」と論じている。「問いが生まれ、その問いも崩壊し、なにもわからなくなり、なにもわからないという経験が共有される」とも。

イェリネクのテクストは一読による解決を許さない。文章構造に、主語述語に、句読点に導かれるまま受動的に意味を享受することを許さない。読みながら、戻り、進み、止まり、再度戻り、一度構築した(抽出した)意味を取り壊して、黙殺した(捨象した)意味を取り戻しに向かう、反復的能動的な読解作業を強要する。

そのようなテクストを上演(再表象)するにあたり、演出・小沢剛はテクストを様々な物質に転写・再構成して展示しつつ、観客を緻密に原発事故の記憶へと誘導した。『光のない。(プロローグ?)』は事故を受けて書かれたものだ。テクストの始点である。そこに向かって、テクストが書かれた表象過程を遡らせる全体のシステムが、本上演なのだ。

観客を誘導する標識は常に観客の〈前に立つ〉。背中を押すような強制的な指示はない。〈現前〉する標識の力強さに導かれ、観客は〈見にいく〉ものとして動く。そのため、安定した身の置き場であるところの観客席がない。一切が能動的なエネルギーの循環である。観客席はまた、演劇行為に対し一定の距離を保つ場でもある。席を奪われた観客は回廊を行ったり来たりしながら、招かれるように、能動的な読解を演じることになる。しかもそれは、観客によって反復された表象行為者の〈事前〉の読解でもある。たとえば上演の空間に放り上げられた牛たちとその腹部に貼付けられたイェリネクのテクスト。事故の一部として〈表象される〉牛と、それを〈表象〉したテクストの一部の貼付けは、そのテクストに牛の腹部を読んだ行為者による読解の結果だ。

囲い込まれた想像力の働きは、こうして〈事前〉に準備された、他者の想像力の反復となる。自分以外の誰かがどのようにテクストを表したかを、観客の身を持って演じさせるのだ。他者の想像力の反復とは、つまるところはあらゆる形での表象行為に当てはまることだろう。しかし、ときに演劇を見ないことすら可能な観客席からの観劇では、観客の自由な想像力との〈擦り合わせ〉をもってその伝達を期待するほかない。もっと強力に観客を縛り付けるために、あるいは表象を過不足なく吸収してくれる〈理想の観客〉を仕立て上げるために、表象行為者代行として歩かせる必要があった。それはおそらく、表象することに付随する〈表象されるもの〉との距離を、実測させる狙いのためである。

誘導されるままに、観客はより〈見にいく〉と同時により〈見せられ〉てもいる。観客自身のものではない、だれかの想像力を反復する道程は、終幕時で最深地点に達する。しかし安住はできない。退場口が開かれると同時に、帰り道が示される。遡り続けた時間の流れも元に戻る。退場口は舞台奥下手に、入場口とは異なる場所に開かれている。再入場口に変容している。今しがた経験した、表象行為の始点から放り出された観客は、第3の表象行為を開始するだろう。私はこの上演の全体をどのように日常に語りうるのか。そのとき〈わたし〉は私によってどう表象されてしまうのか。回帰線は錯綜する。始点としての原発事故から、誘導標識のない道を、日常へと迷う。

本公演を主宰する「フェスティバル/トーキョー 13」の今年のコンセプトは「物語を旅する Travels in narratives」である。本作の観客は錯綜する〈語り〉の可能性を文字通りさまようことになる。これが主催者の期待する結果ならば、その期待は上演の失敗に向けられていたのだろう。上演されたものを去り、帰路の観客がさまようのは、上演に捨象された表象可能性の海なのだ。その足どりによって、フェスティバルのコンセプトは受肉化されたともいえるだろう。

星隆弘

* Yohta Kataokaさんの舞台写真はフェスティバル/トーキョー(F/T)事務局様より提供していただきました。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■