『Unicorn』(ユニコーン)は昭和四十三年(一九六八年)から四十五年(七〇年)にかけて、わずか四冊のみ刊行された俳句同人誌である。しかしその俳句・文学史的な価値は高い。第二次世界大戦後に花開いたいわゆる〝戦後文学〟は、戦中を大人として生き抜いた文学者によってその骨格が形作られた。その後、終戦時にはまだ少年・少女だった文学者たちが、一九六〇年代から七〇年代にかけてその更なる可能性を引き出したのである。

『Unicorn』(ユニコーン)は昭和四十三年(一九六八年)から四十五年(七〇年)にかけて、わずか四冊のみ刊行された俳句同人誌である。しかしその俳句・文学史的な価値は高い。第二次世界大戦後に花開いたいわゆる〝戦後文学〟は、戦中を大人として生き抜いた文学者によってその骨格が形作られた。その後、終戦時にはまだ少年・少女だった文学者たちが、一九六〇年代から七〇年代にかけてその更なる可能性を引き出したのである。

ただ自由詩や小説文学と異なり、原則として師弟制と結社制度を取る俳句文学には、伝統文学特有の軛があった。戦後の俳壇では、依然として高浜虚子主宰の『ホトトギス』が強大な力を持っていた。袂を分かったとはいえ、虚子門の山口誓子や水原秋櫻子ら伝統派の力も強かった。戦後独自の動きもあったが、西東三鬼提唱の『天狼』は結局は誓子を主宰格とすることで落ち着き、伝統俳句への対抗勢力として企図された金子兜太の『海程』や高柳重信の『俳句評論』も、同人誌とはいえ実質的に兜太や重信主宰の雑誌だった。いつの時代でも若者は今までにない前衛的な試みを指向する。しかし俳句文学ではそれは、伝統俳句に関する豊富な知見を有する先輩俳人の元で試みられるのが一般的だった。

『Unicorn』は、このような俳句文学特有の風土から切り離された雑誌である。少なくとも従来の師弟制や結社制度には囚われない超党派的な同人誌だった。この雑誌について安井浩司は次のように語っている。

『ユニコーン』とは、はっきり申せば、それは俳句の文学運動でした。この後、俳句の世界において、純粋な文学運動は一つもありません。あの時が最後でした。これは断言できます。当時、私たち─大岡(頌司)もそうだし、加藤(郁乎)さんもいましたが─は、文学運動の中核に、ど真ん中に存在していたんです。そう実感しています。

当時の金子兜太、高柳重信、それから彼らの世代ですね、佐藤鬼房や鈴木六林男とかさ。名前を挙げればきりがないけど、飯田龍太も含めて単に社会性俳句とは言いませんが、戦後俳句を支えてきた俳人たち、ずっと俳壇を背負って来た世代と、私たちはどうもなにかが違う、彼らとははっきりと異なる感性と知性が、身体の中にあるのを実感していたんです。

俺たちは違うものを持っているぞ、というのが、『ユニコーン』による文学運動の動機だったんです。今でも私はそう信じています。『ユニコーン』がやった成果は別ですが、決して『ユニコーン』が間違っていたとは思いません。

(『安井浩司「俳句と書」展』公式図録兼書籍 平成二十四年[二〇一二年])

安井は『俳壇的に言うと、『ユニコーン』は加藤郁乎による、高柳重信へのクーデターということになっていますが』という問いに対して、『俳壇的に言えばそうですね。でも本質的にはそうじゃなくて、純粋な俳句文学運動です』と重ねて答えている。また『あの当時、郁乎さんは正念場だったんじゃないですか・・・郁乎さんは、さらに新しいことをやろうとして、果たせなかった』のでは、という問いには『それは結果論でね。『ユニコーン』を創刊する当時はまだそこまで見えなかった。文学運動というのは、後が、結果が見えていたら、文学運動にはならないんだ。『ユニコーン』を立ち上げた当時は、まだすべてが未知だったんです』と回答している。

『ユニコーン』には当時の精鋭若手俳人が集っていた。金子兜太の『海程』(当時は同人誌で昭和六十年[一九八五年]から兜太主宰の結社誌)からは、伊藤陸郎、大橋嶺夫、竹内義聿、竹内恵美、松林尚志、酒井弘司、東川紀志男、門田誠一、八木三日女が同人になった(後に『海程』に参加した俳人も含む)。高柳重信の『俳句評論』からは、加藤郁乎、安井浩司、大岡頌司、大原テルカズが参加した。西東三鬼の弟子で独自の俳句と評論で知られる島津亮、美術批評家でもある馬場駿吉も参加している。安井が『これは余分な話しですけど、『ユニコーン』が出まして、金子兜太と高柳重信がびっくりしちゃって、俺のところからは何人反逆者が出た、お前のところからは何人出たって、裏で話し合っていたようです』と回想している通りである。

『ユニコーン』が創刊された一九六〇年代末は、日本はもちろん世界的に見ても二十世紀の転換点だった。日本は間近に控えた七〇年安保条約反対運動で大きく揺れており、アメリカは泥沼のベトナム戦争に突き進んでいた。この時代のうねりの影響を最も深く受けた俳人は加藤郁乎である。『ユニコーン』創刊の昭和四十三年(一九六八年)当時、郁乎は三十九歳で、三十七年(六二年)刊行の句集『えくとぷらすま』以降、句作を離れ、詩集『終末領』(四十年[六五年])、『形而情學』(四十二年[六七年])を立て続けに出版していた。生粋の俳人だが、俳句以外の自由詩でその表現の可能性を探っていたのである。安井は四十三年に三十二歳で、前年に第二句集『赤内楽』を出したばかりだった。後に『第三句集『中止観』をもって未見の旅に赴いたと自省する私は』(句集『密母集』後記 五十年[七五年])と回想したように、安井は確固たる俳句表現基盤を模索中だった。

当時を知る関係者の証言はもちろん、誌面に表れている俳句、短歌、自由詩、小説、美術への総合文学的な関心から言っても、『ユニコーン』の中心が郁乎だったことは疑いない。しかし実際に『ユニコーン』を通読しても、その明確な痕跡は浮かび上がって来ない。『ユニコーン』編集人は門田誠一であり、ユニコーン・グループの連絡先も奈良市の門田の自宅である。編集後記には『前田希代志、加藤郁乎と発行所間電話再々。遠くて近くはの感あり』とあるが、後記を書いているのも門田一人である。創刊号目次トップが郁乎の評論『然り而して否』であることが、郁乎中心の雑誌だったことの微かな痕跡かもしれない。しかし雑誌を読む限り、郁乎は最後まで『ユニコーン』の一同人という以上の存在感を見せていないのである。

句的措置の多くが自己劇化に適しているのを甘口にして、自分のことばかりを人間的に露骨に示し出そうとするあまり、ことばの混濁状態の舌打ちをないがしろにしているのは野暮である。詩句に結びつく前の遊泳状態のことばのアメーバ的な混濁ほど、句による行きて帰らぬ三昧感はないからである。句的措置とは、言語混濁によるトポロジーの曲乗りである。

(加藤郁乎『然り而して否』)

私たちにもし美的規範というものがあれば、それはその否定のためにあるべきであり先天的な規範があればその否定のためであり、近代的な規範のまえでは超越のためである。(中略)わがふるさとに棲みつきのあの隣人有資格の畸形の者とは、むしろこのような規範の痛烈な審判の者であったのである。

(安井浩司『邑やっこ追伸-美について-』)

戦中世代は(中略)すべての秩序が崩壊していたなかで、亀裂のまっただ中で生きることによって、俳句に現実を定着することが可能であったのに比べ、六〇年代世代は、なんとそれが困難であることか。そうしたとき、形而上の地点から言葉の暴力によって、亀裂はつくられなくてはならなくなる。(中略)非現実の亀裂を現実の亀裂に置換してゆく。そこで得られたリアリティは、当然、戦中世代のそれとはわかれてゆくことになるはずである。

(酒井弘司『鳥は発とうとして-六〇年代世代への詩論-』)

『Unicorn』創刊号から、加藤郁乎、安井浩司、酒井弘司の評論を引用した。『Unicorn』創刊当時において、資質も俳句に対する考えも異なる俳人たちが、ほとんど奇蹟的にその方向性を一致させていることがわかるだろう。

郁乎は処女句集『球體感覺』(昭和三十四年[一九五九年])の『昼顔の見えるひるすぎぽるとがる』によって、一躍俳壇の寵児に踊り出た作家である。この吉田一穂ばりの象徴詩から観念を排除した、判断停止的かつ痴呆的作品は郁乎の資質をよく表している。この俊英は驚くべき短期間で富澤赤黄男・高柳重信が確立した前衛俳句の臨界に迫っていった。第二句集『えくとぷらすま』(三十七年[六二年])は『このソノラマの死へいざ桂冠の金枝篇!』で終わるが、郁乎は俳句文学の死の近辺にまで追い詰められていたのである。

郁乎の評論は難解だが、当時の彼の苦悩と逡巡をよく表している。単純化して言えば、郁乎は『えくとぷらすま』で俳句形式の全面的崩壊にまで至り着こうとした。Ectoplasmaは〝霊化現象〟の意味だが、形式ではなく俳句の肉体とでもいうべき実質を鷲掴みにしようとしたのである。郁乎はそれを、『ことばの混濁状』を作り上げることで得られるのではないかと考えた。しかしこの方法は、『言語混濁によるトポロジーの曲乗り』という、実に危うい方法だったのである。

沈思の前衛俳人・安井浩司もまた、郁乎と同様に赤黄男・重信以降の俳句前衛を模索していた。『邑やっこ追伸』は後に評論集『もどき招魂』(昭和四十九年[一九七四年])に収録される安井の中核的批評の一つである。安井の〝もどき理論〟は、郁乎とは逆に俳句を絶対不可侵・不可知の神性と措定し、祭祀の場でトランス状態に陥り神に憑依する風狂の翁のように、作家と俳句が一体化することによってその肉体性を得ようとするものだった。方法は異なるが、安井と郁乎は共に、もはや俳句技法に揺さぶりをかけることでは、赤黄男・重信的前衛のさらに先に進むことはできないと考えていたのである。

社会性俳句の牙城『海程』同人の一人だった酒井弘司は、世代・状況論的な視点から『Unicorn』同人の〝六〇年代世代〟を規定している。戦中派俳人は過酷な〝現実体験〟を俳句に定着することができたのに対して、六〇年代世代にはそれができなかった。彼らには過去の体験よりも、今後長く続くだろう、茫漠として捉えどころのない恐るべき〝現代〟の姿が見えていたのである。それを俳句で表現する方法を、酒井は『形而上の地点から言葉の暴力によって、亀裂はつくられなくてはならなくなる』、『非現実の亀裂を現実の亀裂に置換してゆく』と表現している。この寺山修司にも通じるシュルレアリスティックな方法は、六〇年代から七〇年代にかけて、俳句界のみならず自由詩の世界をも席巻した。酒井もまたその鋭い社会感覚によって、従来の俳句形式にはおさまりきらない前衛を指向していたのである。

ダフネーには木が木である

唇の日々

珊瑚の有罪

あの泥があの泥の恩寵となる

夕暮れには三本の足どりだ

ここ過ぎて悲しみの都へ

釘を打たれる瞼とけむり

なぜならば母音よ

樽のなかには虎

彼こそ乳を張らすペルソナ

手にかけた王国ではなかったか

やがて西風

水の枝

鳥の猶予

このとき雨季と呼んでいる

じつに脚韻前綴だ

マレルブが

遂にやって来ない道に出るのだ

もう永遠からも遠い

アーカーシャの凩である

菜の花の地獄

浮き沈みの敬意

きょうは灰からだ

(加藤郁乎 詩篇『雲雀によせないで』全篇)

『Unicorn』創刊号に発表された郁乎の詩篇『雲雀によせないで』は、評論『然り而して否』と同様、否定形の連続で書かれている。〝ではない、ではない〟と郁乎は自問し続けている。『きょうは灰からだ』の一行は、〝今日は燃えつきた灰から始める〝という意味と、〝今日書くのはハイカラな自由詩だ〟のダブルミーニングだろう。『Unicorn』通巻四号で郁乎が発表した作品はこの詩一篇のみ。郁乎は『Unicorn』に評論だけを書き続けた。郁乎は自らの苦境を乗り切るために、『Unicorn』という俊英が集う媒体を必要としたのかもしれない。

鶴山裕司

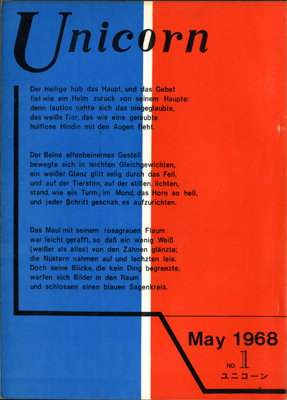

■ 『Unicorn』第1号 書誌データ ■

・判型 B5版正形 縦25.3センチ×横18.1センチ(実寸)

・ページ数 57ページ

・奥付

ユニコーン(季刊)第一号・昭和四十三年五月一日発行・定価五〇〇円(郵送料共)・編集兼発行人門田誠一・印刷所大阪市福島区亀甲町一丁目五五亀甲センター協栄印刷工芸株式会社・発行所奈良市百楽園三丁目門田誠一ユニコーン・グループ

・同人名簿(20人)

伊藤陸郎、馬場駿吉、徳広順一、大岡頌司、大橋嶺夫、大原テルカズ、加藤郁乎、吉本忠之、竹内義聿、竹内恵美、八木三日女、安井浩司、前田希代志、松林尚志、前並素文、藤吉正孝、酒井弘司、島津亮、東川紀志男、門田誠一

■ 『Unicorn』第1号 目次 ■

【評論】

然り而して否 加藤郁乎

近代と伝統-保田与重郎「芭蕉」をめぐって 大橋嶺夫

*

俳句は変わり得るのか 松林尚志

年令の周辺 島津亮

邑やっこ追伸 安井浩司

稲荷の思想 竹内義聿

鳥は発とうとして 酒井弘司

定型桶の流動美学 伊藤陸郎

非幻想樹林の下で 前田希代志

さびしさについて 門田誠一

【誌上座談 岡井隆論】

「眼底紀行」をめぐる反鏡 安井浩司/松林尚志/酒井弘司(前田希代志構成)

【随筆】

結婚式・サガン・エトセトラ 八木三日女

【書評】

杉山一平詩集「声を限りに」の周囲 東川紀志男

【作品】

八木三日女/加藤郁乎/前並素文/馬場駿吉/島津亮/竹内恵美/東川紀志男/松林尚志/安井浩司/門田誠一/前並素文/藤吉正孝/大岡頌司/前田希代志/徳広順一/大橋嶺夫/竹内義聿/酒井弘司/伊藤陸郎/吉本忠之

*

後記

同人名簿

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■