於・国立新美術館 会期=2012/07/04~09/10

入館料=1000円(一般) カタログ=2000円

評価=総評・85点 展示方法・80点 カタログ・80点

今回の展覧会はなんと『「具体」-ニッポンの前衛18年の軌跡』である。「具体」は昭和29年(1954年)に吉原治良(よしはらじろう)を中心に結成された前衛芸術家集団である。吉原が兵庫県芦屋市在住だったこともあり、『具体』には主に関西の前衛美術家が集った。グループとして作品を発表するかたわら機関誌『具体』を刊行し、パフォーマンスも精力的に行った。最も有名なのは45年(70年)に大阪で開催された日本万国博覧会場での『具体美術まつり』である。47年(72年)の吉原の急逝によってその活動を終えたとされる。

戦後の日本の前衛美術家集団は、詩人・瀧口修造を精神的支柱として読売アンデパンダンやタケミヤ画廊に集った作家たち、もの派の作家たち、それに「具体」の作家たちが有名である。いずれもほんの半世紀ほど前の美術運動であり、その研究と評価はこれからである。中でも関西中心の運動だったこともあって「具体」の研究は遅れていた。しかしカタログの平井章一氏の解説によれば、平成25年(2013年)にニューヨークのグッゲンハイム美術館で「具体」の大規模回顧展が開催されるようである。「具体」の作家たちの作品には、ニューヨークの美術関係者の興味を惹く何かがあるということだろう。

『具体』創刊号 昭和30年(1955年)1月1日発行 縦38.2×横25.8センチ 個人蔵

これは阪神地方に居住する十六人の前衛美術家の作品を世に問うために作られた冊子であります。(中略)われわれにとって最も大切な事柄は現代の美術が厳しい現代を生きぬいていく人々の最も開放された自由の場であり自由の場に於ける創造こそ人類の進展に寄与し得る事であると深く信じるからです。

われわれはわれわれの精神が自由であるという証しを具体的に提示したいと念願しています。新鮮な感動をあらゆる造形の中に求めて止まないものです。(中略)児童美術や文学や音楽や舞踏や映像や演劇等の現代芸術の各ジャンルとも緊密に手を握って行きたいと思っています。

(吉原治良『発刊に際して』 『具体』創刊号 昭和30年(1955年)1月1日)

吉原は戦前に二科会に所属していた画家で、美術の中心が東京だということを知っていた。1950年代末から60年代にかけて政治・経済のすさまじい東京一極集中化が進んでいたが、吉原は阪神地方在住画家集団というハンディキャップを補うために機関誌『具体』を創刊した。その試みが『具体』刊行当時に成功をおさめたとは必ずしも言えないが、『具体』という雑誌が残ったために、通常なら展覧会終了と共に消滅してしまう内容が、写真付きで僕らにもわかるようになったのである。

吉原は創刊号の文章で、『具体』は『前衛美術家』集団だと明言している。また『自由』という言葉が頻出する。『われわれの精神が自由であるという証しを具体的に提示したいと念願しています』とあるように、『具体』という名称は自由の証しを〝具体的に提示する〟という意味である。さらに吉原は『自由の場に於ける創造こそ人類の進展に寄与し得る事であると深く信じる』と書いている。吉原は『具体』所属会員に対して『人のまねをするな』『これまでになかったものを創れ』と叱咤激励したが、吉原が求める美術は〝未踏の表現領域を求める前衛〟だったのである。

正直に言えば僕は『具体』の作家たちの仕事にあまり興味を持っていなかった。絶対的な世代の相違があったのである。1960年代の日本では美術に限らず文学、演劇界でも〝前衛〟が花盛りだった。足元から迫り来る社会変革の予感、それに豊かな生活を約束する高度経済成長の波に乗って、多くの芸術家がまだ誰も開拓したことのない未踏の表現領域(方法)があると信じた。それは確かに数々の作品成果を生み出した。しかし僕はそのような前衛意識が消滅してしまった後に生まれた。前衛表現を求めて徒手空拳で突撃する快楽は前の世代がやり尽くしたことであり、僕らにはその結果が見えていた。なんの背景も根っこも持たない前衛は脆い。前衛は急進的かつ根源的なラディカリズムとしてしかあり得ないことを僕らはあらかじめ知っていたのである。

学生時代に僕は暇つぶしのために実家の近所にあった美術館に通った。常設展なら数百円で入場できた。そこで僕は多くの絵に出会い作家たちの名前を憶えた。その中に吉原治良、白髪一雄(しらがかずお)、元永定正(もとながさだまさ)の絵があった。何度も通うちに絵の脇に掲げられた解説も読むようになり『具体』の名前を知った。『具体』が前衛作家集団だということは認識したが、絵を見ていた限り、その中心人物が吉原だとは思えなかった。『具体』の作家で最も強烈な印象を与えたのは白髪一雄だった。

白髪一雄『無題』 昭和34年(1959年) 縦182×横273.8センチ 豊田市美術館蔵

『無題』はカンバスの上に絵の具を乗せ、天井から吊り下げられたロープにつかまって足で描いた作品である。白髪の作品は巨大なものが多い。もっと言えば無駄に大きい。白髪の作品が、イヴ・クラインの人体に絵の具を塗ってそれをカンバスに押しつけるパフォーマンス・アートや、ジャクソン・ポロックのアクションペインティングから影響を受けていることは簡単に見てとれる。しかしそれは決して嫌味ではない。白髪はなにも考えずに前衛芸術にのめりこんでいる。奇妙な言い方かもしれないが、その鬼面人を威すようなカンバスの大きさや絵の具の無駄な使い方は子供じみていて微笑ましい。白髪作品には前衛を信じることができた世代の快楽がある。その無邪気さを共有している作家は篠原有司男(しのはらうしお)くらいかもしれない。

しかし元永定正は違っていた。元永の絵には作家の確信的な造形の好みがある。またそこには濃厚な抒情性が漂っている。抽象絵画なのだがそれを前衛と呼ぶことはためらわれる。僕たちは具体的な形がない絵画を、言い換えれば通常の意味伝達内容を読み解けない絵画を十把一絡げで前衛作品と呼んでしまいがちである。しかし繰り返し表現される前衛作品から作家固有の表現欲求が見えてくると、それは前衛絵画ではなくなってしまう。たとえば熊谷守一や香月泰男の抽象作品を前衛と呼ぶ人は少ないだろう。元永の絵は優しい。そこにはモノの原初的な色と形を表現したいという作家の指向がある。その意味で元永の絵は、前衛のための前衛を求めた白髪一雄的快楽とは無縁だ。

元永定正『作品 Funny 79』 昭和34年(1959年) 縦213.5×横247.5センチ 三重県立美術館蔵

今回の『具体』回顧展を見る前に、僕は白髪一雄的な無邪気な快楽と、今では徒労に終わってしまった前衛美術の残滓を見せつけられるのだろうと思っていた。しかしそれは良い意味で裏切られた。『具体』の作家たちの作品は美しかった。前衛と呼ばれる厳しく残酷なジャンルの作家たちの作品としては、むしろ美し過ぎると思った。

田中敦子『カレンダー』 昭和29年(1954年) 縦38×横54センチ 芦屋市立美術館蔵

向井修二『無題』 昭和36年(1961年) 縦182.7×横183センチ 大阪市立近代美術館準備室蔵

坪内晃幸『作品』 昭和40年(1965年) 縦162.1×横130.3センチ 兵庫県立美術館蔵

今回の回顧展から、僕がお金を出してでも所有したいと感じる作品を三点選んだ。これらの作品は、前衛と呼ばれるステレオタイプ的な枠組みを超えて魅力的だ。そこには実質的な『具体』の主宰者である吉原の審美眼が働いている。ほとんどの画家集団・絵画団体は平等な画家たちの寄り集まりである。しかし『具体』は違っていた。画家でありイベンターでもあった吉原が『具体』のパトロンを兼ねていた。

吉原治良は明治38年(1905年)に大阪で生まれた。既述のように没年は昭和47年(72年、享年67歳)である。実家は油問屋で後の吉原製油である。画家として活躍するかたわら吉原製油社長を務めた財界人だった。現在吉原製油は味の素製油、ホーネンコーポレーションと統合してJ-オイルミルズになっている。吉原製油の製品としてはゴールデンサラダ油が有名である。

昭和45年(1970年)の大阪万博で、マイナーな前衛芸術家集団『具体』がパフォーマンスを行うことになったのは、吉原が著名な大阪財界人だったからだと言ってよい。また昭和37年(1962年)から45年(70年)にかけて、『具体』は大阪中之島に『グタイピナコテカ』と名づけられた独自のギャラリーを持っていた。それは吉原所有の古い土蔵を改築した建物だった。吉原が『具体』所属画家の全行動を制御していたとは言えないが、彼が『具体』の経済的、精神的支柱だった。吉原の厳しい審美眼を経た作品が『具体』所属作家の展覧会や公募展で展示されたのである。

吉原治良『手とカード』 昭和5年(1930年) 縦41×横27.4センチ 大阪市立近代美術館準備室蔵

吉原治良『図説』 昭和9年(1934年) 縦158.8×横133.5センチ 東京都現代美術館蔵

吉原治良『作品』 昭和28年(1953年) 縦130.5×横194センチ 大阪市立近代美術館準備室蔵

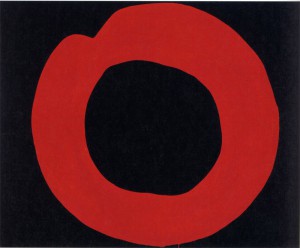

吉原治良『黒地に赤い円』 昭和40年(1965年) 縦181.5×横227センチ 兵庫県立美術館蔵

吉原の作品を時系列で見ると、一貫して前衛を指向しながら、その作風が徐々に変わっていることがよくわかる。『手とカード』にはルネ・マグリットらのシュルレアリスム系の作家の影響が見てとれる。『図説』にはマルセル・デュシヤンの影響が色濃い。しかし吉原の絵は『作品』などの不定形の時代(アンフォルメル[非定型の芸術]の時代と言ってもいい)を経て、『黒地に赤い円』のようなすっきりとした表現に向かっていく。僕が最初に見たのも後期の『黒地に赤い円』系の作品である。この微妙に歪んだ円の造形は確信に満ちており、これ以上、吉原の作品は変化しなかっただろうと感じさせるものがある。

吉原は昭和38年(1963年)の第13回具体美術展展評で『前衛芸術は世間に認められた途端に前衛芸術であることをやめねばならぬ』と書いている。また翌39年(64年)の第14回具体美術展展評で『〝グタイらしさ〟が身について様式化への傾向をたどり、技巧は一層の洗練を加えながら、マンネリズムに陥る危険をはらんではいないだろうか』と危惧している。吉原が求めていたのは永久革命的な前衛だったと言っていい。しかし端的に言えば永久革命など不可能である。ほかならぬ吉原の作品がそれを示唆している。だがそれを矛盾だとは言い切れないと思うのである。

第一次世界大戦や第二次世界大戦などの抑圧の時代を体験した作家たちには〝自由への意志〟がしばしば見られる。たとえば公共建築物を〝包む〟ことに憑かれたクリストなどが思い浮かぶ。彼は冷戦によりソビエトの衛星国になったブルガリア出身であり、息苦しく包まれることとそこからの開放を表現の主題にしている。公共建築物を包むには莫大な費用がかかるが、クリストはその費用をすべて自己負担している。絵を売って彼の本当の目的であるパブリックアートのための資金を捻出しているのである。自分と賛同者(ボランティア)の力だけでプロジェクトを成し遂げるクリストのパブリック・アートは、彼の思想の具体化そのものだと言っていい。

少年時代に自由な雰囲気の大正デモクラシーを経験し、その後に抑圧的な軍国主義時代を体験した吉原には、恐らくクリストらと同様の自由への希求があったと思う。吉原のほとんど肉体的な欲求であり確信でもある〝自由への意志〟が永久革命的な前衛へと向かわせたのではあるまいか。しかし作家に許された無限の自由は、結局のところ作家の自由意志による表現の制限、あるいはそれ以上変更できない作家固有のイマージュに収斂せざるを得ないのではなかろうか。

永久革命的な前衛に忠実であろうとすれば、作家はその表現の形を失ってしまう。アルベルト・ジャコメッティは〝人間の身体は軽い〟という信念で彫刻を削り続け、遂には何もなくなってしまったという経験を語っている。ヨーゼフ・ボイスは脂肪の塊を作品にした。それは時間が経過すれば溶けてなくなってしまうものである。吉原の円の絵画は形あるものと消滅とのあわいにかろうじて成立している作品のように見える。一歩でも踏み出せば結局はどこかで見慣れた造形に変化してしまう。吉原の円は、表現の無限の可能性と表現への絶望との板挟みになって、微かに蠕動し続けているように思われるのである。

芸術の世界では、近過去の歴史はまず集団的なイズム(主義)やエコール(潮流)として現れ、その後に個々の作家の特性が明らかになっていくのが常である。今回の展覧会で『具体』の作家たちの作品が意外なほど精神性に満ちた美しいものであることがわかった。次は吉原治良や白髪一雄、元永定正ら個々の作家の回顧展などによって、その全貌をより深く理解したいものである。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■