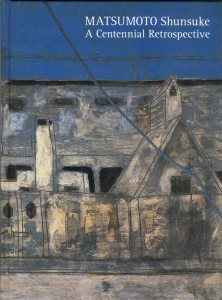

No.19 生誕百年 松本竣介展(2,716)

会期=2012/11/23~2013/01/14

入館料=1200円(一般) カタログ=2300円

評価=総評・90点 展示方法・80点 カタログ・85点

世田谷美術館は東京世田谷区の砧公園の中にある。設計は内井昭蔵で、彼はこの作品で毎日芸術・日本芸術院賞を受賞した。非日常的な空間である美術館としては落ち着いたモダニズム風の建物だが、見事に公園の緑に溶け込んでいる。ロシア正教の信徒であった内井の精神が反映された代表作である。運営・管理は財団法人せたがや文化財団だが、実質的に世田谷区が運営する区立美術館である。

『生誕百年 松本竣介展』は、竣介が2歳から17歳まで暮らした故郷・盛岡の岩手県立美術館で始まった。神奈川、宮城、島根(竣介夫人・禎子の郷里)と巡回し、世田谷美術館が最終開催地である。カタログ巻頭の主宰者の言葉によると、企画途中で東日本大震災が起こって巡回予定地の美術館建物が破損するなど、様々な苦難を乗り越えて開催された展覧会である。しかし2年以上の時間をかけ関係者の全面協力のもとに企画されたという主宰者の言葉通り、素晴らしい展覧会だった。僕は久しぶりに、静かだが強い興奮と感動を覚えた。

松本竣介は明治45年(1912年)に生まれ、終戦直後の昭和23年(1948年)に36歳の若さで夭折した画家である。生まれは東京だが、既述のように父・勝身の仕事の関係で、17歳まで父の故郷・盛岡で過ごした。13歳の時に脳脊髄膜炎を発症して、命は取り留めたが聴覚を失った。以後、竣介は音のない世界で生きることになった。話すことはできたのでそのまま中学に通い卒業している。会話は筆談と竣介独自の読唇術に頼っていたようだ。兄・彬が贈ってくれた油絵道具によって絵画に目覚め、昭和4年(1929歳)17歳の時に、兄の東京外語学校進学を機に母とともに東京に移り住んだ。竣介は東京で太平洋画会研究所に通い始め、画家としての道を歩み始めることになる。

以前、『【特別論考】池袋モンパルナスについて』で書いたように、竣介は東京・池袋にあったアトリエ村・池袋モンパルナスの画家でもある。竣介自身がアトリエ村で暮らした期間は短いが、ここに集った麻生三郎、難波田龍起、寺田政明、靉光(あいみつ)らと生涯親しく交わった。特に難波田は実の弟のように竣介を可愛がった。詩人・小熊秀雄を中心にして池袋モンパルナスには無頼の風もあったが、理知的な竣介はそのような風潮とは距離を置いていた。ただ竣介は、やはり池袋モンパルナスの一員だった。

池袋モンパルナスの画家たちには、天から僥倖のように与えられた才能という言葉は似合わない。頭で考え抜いてそれを作品にするという意味での理知的という言葉もそぐわない。彼らは画家であり、もっと俗な言葉で言えば〝絵描き〟だった。とにかく絵を描くことが大好きで、それに魅了された人々だった。印象派からフォービズム、ダダイズム、キュビズム、シュルレアリスムと彼らは新しい絵画を手当たり次第に模倣した。もちろん各絵画潮流(エコール)の思想はそれなりに理解していた。しかし彼らの興味は新しい絵画手法にあった。新たな技法を我がものとして、それによって独自の絵画世界を切り拓こうと試行錯誤していたのである。彼らは手の画家たちである。

素晴らしい展覧会だったので、あえて普段は書きにくいことを書こうと思う。集められた作品の質と量も、カタログの出来も出色だったが違和感も感じた。カタログを読んでいると竣介が希代の大画家のような気がしてくる。人間は一つの対象に興味を集中させるとその対象を中心に世界観を構成する傾向があるので、いたしかたない面もある。だが竣介を相対化して捉える視点も欲しかった。大画家のように扱われていることを知ったら、竣介は『そんな馬鹿な。でもあと20年あればそうなってみせたのに』と言うだろう。

美術館のフラグシップである東京国立博物館を始めとして、美術展を誰にでもなじみやすいものにしようという努力が近年続けられている。展覧会タイトルを日常的な言葉に変えたり、展示方法も様々に工夫されている。しかしカタログは相変わらずだ。はっきり言えば学芸員の紀要論文発表の場所になっている。これでは多くの人が、にこやかに笑いかけ大きく手を広げているような美術館の姿勢が、うわべのものだとすぐに気づく。

もし美術館がほんとうに多くの人に美術の魅力を伝えたいなら、カタログにも隅々にまで神経を配るべきだろう。確かに美術展に来る人の全部がカタログを買うとは限らない。しかし美術好きになる人は、必ずいつかカタログを買う。展覧会を見られなかった人が後でカタログを読み、取り上げられた作家の魅力を十全に体得できたら、その人は再び美術館に足を運ぶようになると思う。美術を専門家の言葉で囲い込んではならない。

以上は『松本竣介展』に感じたわずかな瑕瑾である。展覧会はもちろんカタログも、2012年度で一番といっていいほど素晴らしいものだった。ただ僕自身は竣介を大画家だとは思っていない。展覧会を見る前も見終わっても変わらない。それは池袋モンパルナスの画家で、竣介を凌ぐ評価を得ている靉光に対しても同じである。しかし彼らは心から愛すべき画家たちなのだ。初期から晩年まで丹念に集められた作品を見ていけば、竣介がいかに魅力的な作家かわかるだろう。画家がどういう人種かがわかるはずである。

『山王山風景』 縦23.6×横32.4センチ 昭和2年(1927年) 神奈川近代美術館蔵

『建物』 縦97×横130センチ 昭和10年(1935年) 神奈川近代美術館蔵

『お濠端』 縦65×横90センチ 昭和10年(1940年) 横浜美術館蔵

『山王山風景』は竣介15歳、『建物』は23歳、『お濠端』は28歳の時の作品である。15歳の時の作品など若書きに過ぎないじゃないかと思われるかもしれないが、竣介のような夭折画家の場合、子供の頃の作品も重要である。竣介は第二次世界大戦中も東京に留まって東京大空襲を経験した。しかし幸にもアトリエは空襲をまぬがれた。妻・禎子が疎開していた松江や父の故郷の盛岡の家も空襲で焼けなかったので、作品が残ったのである。

池袋モンパルナスの画家では靉光も39歳で夭折したが(終戦後の昭和21年[1946年]、上海郊外でマラリアとアメーバー赤痢により死去)、彼は作品を故郷の広島に置いていた。そのため原爆で靉光作品の多くが失われてしまった。今日残されているのは靉光作品のほんの一部であり、彼が愛着した作品の多くが失われてしまったと言わざるを得ない。竣介作品は空襲をまぬがれただけでなく、死後も妻・禎子や遺子・莞氏によって大切に守り続けられたのである。

竣介の作品は短期間で大きく変わっている。盛岡時代の絵を描く喜びに満ちた明るい作品『山王山風景』は、東京時代になると『建物』のように骨太の輪郭線と暗い色調に変わる。それから5年後には『お濠端』の心象風景的な青の画面に変化するのである。そこにはルオーやモジリアニ、ピカソやマチス、シャガールといった欧米画家たちの影響がある。

池袋モンパルナスでは、誰かがある画家を〝発見〟すると、またたくまにその影響が仲間に伝播していった。しかしそれを模倣や亜流という言葉で片付けることはできない。俊介たちが生きた時代は20世紀最大の転換期であり、彼らはそれに真摯に呼応していた。

1914年から18年(大正3年から7年)にかけて起こった第一次世界大戦はヨーロッパを根底から変えた。多くの都市が焼け野原になり、中世以来数百年間国を治めてきた王朝がバタバタと倒れた。貴族と庶民という階級社会が崩壊し始め、社会主義の嵐が吹き荒れた。この社会の大変動を受けて、ダダイズム、シュルレアリズムといった新たな芸術運動が堰を切ったように溢れ出した。日本では第二次世界大戦と敗戦が最も過酷な記憶として残っているが、ヨーロッパが受けた傷は第一次世界大戦の時が一番深かったのである。

それは19世紀はなんとか持ちこたえたヨーロッパ世界の矛盾が、一気に噴き出したような惨劇であり混乱だった。この影響をもろに受けたのが竣介の世代である。それ以前も以後も、彼らほどヨーロッパの動揺を受けた世代はない。現在と比べれば情報伝達システムは未発達だったが、彼らはほぼリアルタイムでヨーロッパ美術を感受している。貪欲なまでに新たな美術を受容し、咀嚼しようと試みている。そればかりではない。彼らの足もとにも変化と動揺は迫っていた。日本社会が軍国主義の道を突き進んだのである。

『立てる像』 縦162×横130センチ 昭和17年(1942年) 神奈川近代美術館蔵

『Y市の橋』 縦37.8×横45.6センチ 昭和17年(1942年) 岩手県立美術館蔵

昭和10年代の後半になると、竣介の絵は一種独特の精神性をたたえたものに変わる。それまでの前衛的な画風は影を潜め、具象画なのだが極度になにかを切り落としたような人物や風景が描かれるのである。展覧会を見に行かれた方はお気づきだろうが、『立てる像』は竣介作品でも最も大きなものの一つである。自画像は基本的に売るための絵ではない。画家が自らを見つめ直す時に手がけるものである。自画像の竣介は大地にしっかりと足をつけ、こころもち顔を上げて左上を見ている。ここからの読解は恣意に属するだろうが、現実を踏まえた上で未来を見ている姿のように、見える。

この時期の竣介の絵は〝音のない絵画〟と呼ばれることがある。竣介が耳が聞こえなかったことに重ね合わせて解釈されているわけだが、それだけではあるまい。昭和17年頃になると、ナチスドイツでそうだったように、日本でも抽象的前衛画は敵性国家の堕落芸術として厳しく指弾されるようになった。竣介の具象画への回帰にはそのような〝時勢〟が影響している。それはまた画家たちに厳しい選択を迫ることになった。表現手法と主題が徐々に閉ざされていく中で、それでも納得のゆく絵を描き続けられるのかという問題である。

竣介は軍部文化担当者の、画家は戦時下の秩序を破る身勝手な連中で、戦争協力しない者には絵の具やキャンバスの配給を止めてしまえといった発言に、『生きてゐる画家』という文章を書いて反論した。そのため竣介は〝抵抗画家・反戦画家〟と呼ばれることもある。しかし事はそれほど単純ではない。出征に際して靉光が『此れでどうにか戦時下の男になれそうです』と書きのこしたように、聴覚障害で召集されなかった竣介には、だからこそなんとか国家のために寄与したいという気持ちがあった。しかし竣介はそれを、無条件に国家に奉仕することだとは考えなかったのである。

一世紀に一人二人といふ大作家を完成せしめるために、何百万といふ作家が世の蔑視の中に埋れてゐるが、国家の伝統がかうして形造られ、一般国民はその系譜の中で育くまれていく。個人に於ける人間の錬成はその貴重な一点なのであるが、それがなほ、個人主義、自由主義と称せられるものであらうか。

(『生きてゐる画家』昭和16年[1941年])

藤田(嗣治)、鶴田(五朗)両先生は、軍国主義者ではないといふことをしきりに弁解して居られるが、(中略)戦争画を描く画家は、ミリタリストだと言ふ程日本人の常識は低劣ではあるまい。僕なんかは日本の芸術家はカメレオンの変種なのではないかと思はれることが何より淋しい。戦争画は非芸術的だと言ふことは勿論あり得ないのだから、体験もあり、資料も豊かであらう貴方達は、続けて戦争画を描かれたらいいではないか。アメリカ人も日本人も共に感激させる位芸術的に成功した戦争画をつくることだ。

(『芸術家の良心』昭和20年[1945年])

耳が聞こえないことを補う目的もあったのだろう、竣介は読書家で、文章を書くことも好んだ。昭和11年(1936年)には自宅を『綜合工房』と名づけ、随筆雑誌『雑記帳』を翌12年(37年)までに通巻14号刊行した。『綜合工房』という名称からもわかるように、竣介には絵と文章を一体化したいという夢があったようである。

手の画家らしく池袋モンパルナスの画家たちは文章に長けていなかった。しかし竣介は違った。引用文を読めば明らかなように竣介は怜悧である。簡単に言えば竣介は、なるほど大多数の芸術家はろくでなしかもしれないが、一世紀に数人現れる大作家が国家の文化を作るのであり、そのためには個人の自由が必要であると述べている。また芸術家が良心をもって臨めば、戦争絵画だからといって、それが即座に戦争協力だと指弾されるわけではないと書いている。画題によって画家の思想が試されることはないというのが竣介の考えである。このような思考をここまではっきり書いた画家は竣介以外にいない。

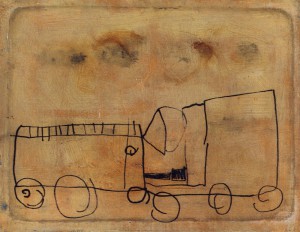

『象』 縦14×横18センチ 昭和17~21年(1942~46年) 神奈川近代美術館蔵

『電気機関車』 縦14×横18センチ 昭和18~21年(1943~46年) 神奈川近代美術館蔵

竣介は終戦間近から終戦直後にかけて、息子・莞の絵を元にした油絵を描き残している。小品だが実に魅力的な絵である。幼い息子が描いた絵に新たな美を発見したことがこれらの作品の制作動機になったのは確かだろう。しかしまた一方で、制作手法が閉ざされている中で、このような童画がほぼ唯一残された抽象画の制作スタイルだったのではあるまいか。どんな状況でも好きな絵を、納得いくまで描きたいという強さが竣介作品にはある。

『彫刻と女』 縦116.8×横91センチ 昭和23年(1948年) 福岡市美術館蔵

終戦を機に竣介の絵は再び大きく変わる。具象抽象とでも呼ぶべき絵にとりかかり始めたのである。『彫刻と女』は竣介死去の年の作品である。戦時中に封印していた抽象絵画の表現欲求が溢れたような形だが、竣介の絵にはその初期から、現実の具体的輪郭は保持したまま、それをさらに上位の抽象にまで昇華して表現したいという欲求が内在していた。竣介の画業は突然の死によって中断されてしまったが、もし長生きできていれば、晩年の画風を探究していったのではないかと思われる。

『りんご Apple』 縦27.3×横21.5センチ 昭和19年(1944年) 株式会社小野画廊蔵

少年時代から晩年までの竣介の作品を通覧すると、彼が死の間際まで新たな表現を求め、攻め続けた画家であることがはっきりわかる。確かに竣介の絵は、大家と呼ばれるような安定した表現地平に達していない。しかし数年ごとに変わり続ける試行錯誤の中で、竣介はそれぞれの時点でこれが限界と言えるような地点にまで表現を高めている。それが未完成であるにも関わらず、竣介の絵を魅力あるものにしている。

竣介は絵一本で生活できた画家ではない。自ら働き妻・禎子も働いて彼を支えた。これからも多くの作家が竣介と同じような苦難の道をたどるだろう。しかし画家は、作家は、竣介のように攻め続ければいいのである。自らが求める表現のために、努力し続ければいいのである。竣介は僕たちと等身大の画家だが、どんな状況でも強く自由だった。大声で時代にあらがったわけではないが、僕たちは竣介の絵に作家の〝信念〟を見ることができる。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■