池袋モンパルナスは、戦前に池袋駅西口から板橋、練馬方面に向けて拡がっていた画家たちのアトリエ村の総称である。現在の地図で言えば有楽町線要町駅と西武池袋線椎名町駅周辺の約2キロのエリアに、大別すれば①みどりが丘・ひかりが丘アトリエ村、②すずめが丘アトリエ村、③つつじヶ丘アトリエ村、④さくらが丘パルテノン、⑤谷端川沿いアトリエ・立教小学校西アトリエの、5つのアトリエ村が点在していた(【図1】。クリックすると拡大画像が表示されます。以下同)。

【図1】池袋モンパルナス地図。『池袋モンパルナスそぞろ歩き』(監修・尾﨑眞人 発行・池袋モンパルナスの会 2004年11月1日発行)より

池袋はその名が示すように、戦前までは水はけの悪い低湿地帯だった。住宅はまばらで田畑が拡がっていたのである。東京の人口増加に伴い、池袋が徐々に宅地化され始めたのは大正初年代のことである。きっかけは大正3年(1914年)の東上線(池袋-田面沢間)と翌4年(15年)の武蔵野鉄道線(池袋-飯能間)の開通だった。14年(25年)には現在とほぼ同じ形で山手線の環状運転が始まった。交通の便が良くなるとそこに多くの貧乏芸術家たちが住むようになった。池袋は日本美術の中心である上野の東京美術学校(現・東京芸術大学)から近かった。また池袋東口から目白にかけての高台は高級住宅地だったが、西口に拡がる低湿地帯は家賃が安かったのである。

大正時代初期には特異な版画作品で知られる藤牧義男や、初期シュルレアリスム絵画で有名な古賀春江らが大塚や巣鴨に住んだことがわかっている。ただ池袋駅西口周辺に大量に人口が流入してくるのは大正12年(1923年)の関東大震災以降のことである。震災で壊滅的な被害を受けた下町から移り住んでくる人が増えたのである。昭和3年(28年)には奈良慶という裕福な老女が孫の画学生のためにアトリエ付き住宅を建てた。池袋モンパルナス第1号住宅である。慶は孫のアトリエに遊びに来た画学生たちがうらやましがるのを見て、1軒、また1軒と賃貸用アトリエ付き住宅を建てていった。その噂を聞きつけたほかの地主もアトリエ付き賃貸住宅を建て始めた。アトリエ付き住宅は数が少なく画学生に人気だった。また画学生は親抱えの者が多く、家賃をあまり滞納しなかったのである。

池袋モンパルナスに夜が来た

学生、無頼漢、芸術家が

街に出てくる

彼女のために

神経をつかえ

あまり、太くもなく

細くもない

在り合わせの神経を――

(小熊秀雄『池袋風景』昭和13年[1938年])

昭和13年(1938年)に『サンデー毎日』に発表したエセーと詩で、詩人・小熊秀雄は池袋駅西口に拡がるアトリエ村を「池袋モンパルナス」と呼んだ。この詩に戦後作曲家として活躍することになる松井八朗が曲をつけ、池袋モンパルナスの住人は高歌放吟したのだという。詩の中の「彼女」は池袋の街の喩だとも解釈できるが、エセーの内容から言えば池袋周辺にいた夜の女性たちを指すのだろう。池袋モンパルナスに集っていた芸術家たちの無頼な雰囲気を歌った即興詩である。戦前は必ずしもアトリエ村を池袋モンパルナスと呼んでいたわけではないが、現在では小熊にならって池袋モンパルナスと総称するのが通例になっている。小熊が付けた名称がアトリエ村の本質を衝いていたためである。また小熊は池袋モンパルナスの中心メンバーの一人であり、その詩と思想で当時の時代状況を的確かつ赤裸々に表現したからである。

20世紀初頭のフランスは世界の芸術の中心であり、パリのモンパルナスがその中核だった。モンパルナスが最盛期を迎えたのは1920年代で、この時代はエコール・ド・パリと呼ばれる。デュシャン、ブルトン、ピカソ、ダリ、ミロ、シャガール、モディリアーニ、ジャコメッティ、藤田嗣治ら国籍も年齢も異なる芸術家たちが集まり、後期印象派からキュビズム、フォーヴィズム、ダダイズム、シュルレアリスムなど、その後の20世紀芸術を規定する革新的な前衛芸術を生み出していった。小熊は憧れと期待を込めてアトリエ村を池袋モンパルナスと呼んだわけだが、当時の池袋アトリエ村には確かに本家モンパルナスを彷彿とさせる雰囲気があった。

池袋モンパルナスには貧乏だが新しい芸術の探求に燃えた画家や詩人たちが集まっていた。またそこは日本人だけでなく韓国人や日系アメリカ人なども住む多国籍コミュニティだった。画家では靉光(あいみつ)、松本竣介(しゅんすけ)、麻生三郎、吉井忠、柿手春三、寺田政明、古沢岩美、難波田龍起、小川原脩(おがわらしゅう)、井上長三郎、糸園和三郎、大野五郎、鶴岡政男、野見山暁治、北川民次、野田英夫(日系アメリカ人)、丸木位里・(赤松)俊夫妻らが池袋モンパルナスに住んで創作に励んだ。福沢一郎、熊谷守一、長谷川利行らの先輩画家たちも彼らの仲間だった。丸木位里・俊夫妻は日本画家だが、あとはほとんど洋画家・彫刻家だった。詩人や評論家では小熊のほかに、瀧口修造、高橋新吉、山之口獏、佐藤一英、土方定一、洲之内徹らが画家たちと親しく交わった。彼らの努力の多くは戦後になって実を結ぶが、池袋モンパルナスは小熊が期待した通りの芸術家村になったのである。

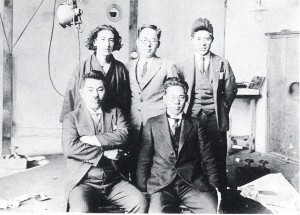

【図2】旭川新聞編集室にて。大正14、5年(1925、6年)頃。後列左端・小熊秀雄(24、5歳)、前列左端・昇季雄編集長。『小熊秀雄と池袋モンパルナス展』(市立小樽文学館・市立小樽美術館 1995年年8月発行)より

小熊は当時の下層階級出身の詩人である。明治34年(1901年)に北海道小樽市で生まれたが、生母マツは3歳の時に死去し、父三木清次郎がすぐに後妻ナカを迎えたこともあり私生児として登記された。小熊は父と継母に連れられ北海道から樺太(現・サハリン)を転々としたが、大正5年(16年)、15歳の時に樺太の泊居町で高等小学2年を卒業したのが最終学歴である。以後、小熊は漁師、農夫、行商などの雑労働に従事して独立生活を送った。パルプ製紙工場に勤めていた時には機械に指を挟まれ右手の人差し指を失っている。

大正10年(1921年)に徴兵検査があり、小熊は初めて戸籍謄本を見て自分が生母の私生児として登記されていることを知った。父と継母はチエという女の子を養子に迎えていたが、チエは実子として登記されていた。プライドを傷つけられた小熊は、この時から父方の三木姓を捨てて母方の小熊姓を名乗るのだが、この年小熊は生母の連れ子の異父姉ハツが旭川に住んでいることを知り、17年ぶりに再会した。生母の死後すぐにハツは養子に出され、養家ではハツを500円で料亭に身売りしたが、この頃には年季が明けて津村広一と結婚していた。また小熊と同時期に父清次郎の子を身ごもったチエがハツを頼って旭川に逃げてきて、津村家では養子英一とチエを結婚させている。

大正11年(1922年)、小熊はハツの世話で旭川新聞社に入社し、めきめき頭角を現していった。社会部記者になったが、後に文才を認められ文芸欄も担当している。13年(24年)には旭川神居小学校の音楽教師・崎本ツ木子と結婚した。15年・昭和元年(26年)には一人息子・焔が生まれたが、昭和20年(45年)年に結核で死去している。小熊は地元旭川の詩人・歌人たちと文学活動を行いながらずっと上京の機会をうかがっていた。3年(28年)には新聞社を退職して上京し、翌4年(29年)に豊島区長崎町に転居した。それ以降、池袋モンパルナスのエリアを転々としながら居住し続けた。小熊は極貧の中で15年(40年)に結核により39歳で死去した。真珠湾攻撃で太平洋戦争が始まる約1年前のことである。

私は君に抗議しようというのではない、

――私の詩が、おしゃべりだと

いうことに就(つ)いてだ。

私は、いま幸福なのだ

舌が廻るということが!

沈黙が卑屈の一種だということを

私は、よっく知っているし、

沈黙が、何の意見を

表明したことにも

ならない事を知っているから――。

私はしゃべる、

若い詩人よ、君もしゃべり捲(ま)くれ、

(中略)

プロレタリア詩人よ、

我々は大いに、しゃべったらよい、

仲間の結束をもって、

仲間の力をもって

敵を沈黙させるほどに

壮烈に――。

(小熊秀雄 詩集『小熊秀雄詩集』より『しゃべり捲くれ』冒頭と末尾。昭和10年[1935年])

小熊はプロレタリア詩人として知られる。それは当時、彼のように貧しい家庭に生まれ、独学で高い知性と教養を身につけた人にとっては半ば必然的な道行きであった。ただ小熊はマルクス主義を信奉する社会革命運動の闘士ではなかった。彼は生粋の詩人である。小熊は「わたしがはげしい憤りに/みぶるいを始めるとき/それは『あらゆる自由』/獲得の征途にのぼったときだ、/その時、私は不謹慎でなければならない」(『不謹慎であれ』)と書いている。当時の若者のほとんどは多かれ少なかれ社会主義思想や活動家のシンパだった。軍国主義が彼らから人間の自由と尊厳を奪おうとしていたからである。なんらかの形で思想を表現せざるをえない文筆家として活動する限り、小熊にはプロレタリア詩人という道しか残されていなかったのである。

詩篇『しゃべり捲くれ』に明らかなように、小熊の詩は喋り言葉に近い饒舌体である。目の前の特定の誰かに激しく語りかけ、肩を揺すって説得するような性急さと高揚感に満ちている。なんの時代背景も知らずに読んでも独特のリズムを感受できる口語自由詩である。ただ『しゃべり捲くれ』が収録された『小熊秀雄詩集』が、昭和8年(1933年)の特高による『蟹工船』の作家・小林多喜二の虐殺、9年(34年)の日本プロレタリア作家同盟解散を経た10年(35年)に刊行されていることを知れば、いっきにその意味は重くなるだろう。小熊はどんなに些細でも反体制的思想の表現を封じられていく社会状況の中で、「しゃべり捲くれ」と同時代人を鼓舞している。また自分を一種の道化とみなし、重苦しい主題の詩にユーモアを添えている。当時はまだ荘重な文語詩を書く詩人が多かった。だが小熊の口語饒舌体をその平民的な出自に、もっと言えば漢文的な教養の欠如に帰すのは正しくない。小熊は『小熊秀雄詩集』の文体を意図的に創出している。

私は落ちた――。

だが見給(たま)え私の兄弟や

たくさんの綱渡りたちは立派に

今でも依然として綱を渡っている

事実に眼を向け給え、

その方がずっと重要なのだ、

おお、私は綱と格闘しよう、

おお、更に私の綱に私の力を加えよう、

そして私の綱は小屋掛けをさえゆり動かす、

嵐はしだいに強く小屋をゆりうごかす、

私が綱とたたかうこと

それは私が嵐と闘っていることになる

(小熊秀雄 詩集『飛ぶ橇-長篇叙事詩集』より『綱渡りの現実』部分。昭和10年[1935年])

小熊は昭和10年(1935年)五月に処女詩集『小熊秀雄詩集』を、同年六月に第二詩集『飛ぶ橇-長篇叙事詩集』を上梓している。版元は異なるがわずか1ヶ月をへだてた刊行なので、この二冊はほぼ同時に入稿されたのだろう。ただこの二冊の詩の書き方(書法)は質的に異なる。『小熊秀雄詩集』は私=小熊を発話主体にした抒情詩である。『飛ぶ橇』は『長篇叙事詩集』とサブタイトルが付けられているように叙事詩の試みである。小熊は『飛ぶ橇』で様々な発話主体(ペルソナ)を設定して作品を書いている。引用の『綱渡りの現実』の話者は綱渡り師である。『プラムバゴ中隊』では中国の軍人が、表題作『飛ぶ橇』ではアイヌ人が主人公になっている。

小熊は『小熊秀雄詩集』で等身大の私を通して同時代の現実を描いたが、『飛ぶ橇』では様々な主人公を設定して多角的に当時の社会を批判している。差別と抑圧に苦しんでいた中国人やアイヌ人を作品の主人公にすれば、当時の日本を外部からの視点で捉えやすくなる。それは私的な抒情詩よりも、より客観的かつ総体的な社会(世界)認識を得るために小熊が見出した詩の書き方である。また小熊は『飛ぶ橇』巻頭に置いた引用の『綱渡りの現実』で、「私は落ちた」――つまり自分の試みは失敗するだろうと述べている。小熊はまた自分は失敗しても、「私の兄弟や/たくさんの綱渡りたちは立派に/今でも依然として綱を渡っている」とも書いている。彼の希望的見通しは、太平洋戦争下の厳しい言論統制によりほとんど完膚無きまでに打ち砕かれることになるが、小熊が自分の試みの意味を極めて冷静に認識していたのは確かである。

明治維新以降にヨーロッパ詩の翻訳と模倣から始まった日本の詩は、紆余曲折を経てあらゆる制限を取り払った「自由詩」として成立していく。しかしほんとうに自由な詩を書いた詩人は少ない。自由な書き方とは、結局は自由を制限して詩人個々の詩の書き方を見出すことにほかならない。そのため明治初期の蒲原有明から現代の詩人に至るまで、詩人たちは一度自分が掴んだ詩の書き方に生涯縛られる。自由な書き方の獲得-それは自由の制限にほかならないのだが-はそれほど厳しいのである。

しかし小熊はそのスタートにおいて、抒情詩と叙事詩という二つの詩の書き方を所有している。このような詩人はほとんど例がない。小熊は当時は誰かがやるべきだったが、リスクが大きい割には損ばかりした体制批判のプロレタリア詩人のレッテルを貼られがちだが、そのようなクリシェはそろそろ見直されるべきだろう。小熊の二つの詩の書き方は、体制批判者である前に、彼が優れた詩人であったことを示している。

私は地獄に陥(おち)たのだと

人々に噂されている

ほんとうだ私は救い難い奴だ、

救い難いところへもグングンと這入(はい)りこむ

私は乱暴で、奇怪な、感情をもっている

私はそしてあらあらしい風のような呼吸をする。

だが、さまよう私の心は誰も知らない

私は野原を行くが、

自然の野の中に、もうひとつの私の野をもっている。

私は町をあるくが、

人々の町の外に、もうひとつの私の町をもっている、

ああ、地球の中にもうひとつの私の地球をもっている、

人々は私の孤独を、私の地獄と呼んでいる

近よりがたい敬遠と

引き離された距離に私は立っている、

人々は私を悪魔のように嫌がる

地球の中に地球がある、

人々の愛の中にではなく、

人々の愛の外に、私の愛がある、

(小熊秀雄 詩集『流民詩集』より『地球の中にもう一つ私の地球がある』全篇。昭和22年[1947年])

小熊が生前に上梓した詩集は『小熊秀雄詩集』と『飛ぶ橇』の二冊である。死の直前に三冊目の詩集の刊行が予定されていたが、版元が紙型まで作ったのに当局の弾圧を恐れて刊行されなかった。この詩集は戦後の昭和22年(1947年)に、小熊の畏友・中野重治の序文を付けて刊行された。小熊自身は『心の城』というタイトルを予定していたが、中野は詩集を編纂する際にそれを『流民詩集』と改めた。中野は序文で「小熊の詩と詩集の運命とは、日本の人民の経て来た道をさながらにうつしている。(中略)わたくしは、小熊の詩の読者が小熊の詩のつらさ、くらさ、かなしさを十分ふかく読み取ってくれるようのぞむ」と書いている。中野が付けた表題は小熊文学のある一面を正確に衝いており、戦後の社会状況と中野の思想も的確に表現されている。しかし小熊文学に即せば、この詩集のタイトルはやはり『心の城』がふさわしい。

初期から順番に小熊の詩を読んでいけば、多くの読者がこの詩人の精神はいずれ内向し始めるだろうと予測できると思う。小熊は社会主義(共産主義)思想やプロレタリア文学の弾圧が激しくなった時期に本格的な文学活動を始めた詩人である。しかし彼の文学は必ずしも現実社会の変革(革命)を目指していなかった。『しゃべり捲く』ること、自由に表現し続けることが目的だったのである。だがそれすら当時の状況では『綱渡り』の危険な試みだった。このような詩人が、さらに思想弾圧が強まる状況の中で自己の内面に沈降してゆくのは必然である。

『流民詩集』で小熊は社会状況の変化に合わせて再び詩の書き方を変えている。あらたに内面的書法を採用して秀作を書き残したのである。その柔軟さには驚くべきものがある。小熊は詩篇『地球の中にもう一つ私の地球がある』で、自分は心の中に現実とは異なる「もうひとつの私の町」「ひとつの私の地球」を持っており、「人々の愛の外に、私の愛がある」と書いている。それが「私の孤独」であり、「私の地獄」となる。小熊が求める「町」「地球」「愛」は、厳然と存在する日本の現体制のそれとは異なるものだからである。しかしこの『心の城』は権力が決して触れることのできない最後の砦なのだ。小熊の詩人、あるいは文学者としての資質は高い。

『小熊秀雄詩集』と『飛ぶ橇』の装幀は、若き日の寺田政明が手がけた。寺田は「小熊さんとの出会いは昭和8年(1933年)の初め頃、お付き合いはそれから小熊さんが亡くなるまで続きました」と回想している(この回想は記憶違いで、寺田と小熊の出会いは9年だという説も根強い)。8年当時、小熊は32歳、寺田は21歳だった。小熊はそれまでも豊島区長崎町内を転々としていたが、小熊と最も親しかった画家は寺田なので、この頃から小熊と池袋モンパルナスの画家たちの付き合いが深まったと考えていいだろう。そして小熊と寺田が知り合った8年から小熊が死去した15年(40年)頃までが、池袋モンパルナスが最も活気に満ちていた時期だったのである。

【図3】左から寺田政明装幀の『飛ぶ橇』『小熊秀雄詩集』(昭和10年[1935年])

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■