古筆手鑑

会期=2012/02/25~03/25

入館料=1000円(一般) カタログ=2000円

評価=総評・80点 展示方法・80点 カタログ・80点

東京丸の内にある出光美術館は、その母体である石油精製・販売会社の出光興産と、帝国劇場が入居する帝劇ビルの9階にある。出光興産の創業者・出光佐三氏のコレクションを中核とした美術館である。現在は公益財団法人・出光美術館によって運営されているが、いわゆる私設美術館の一つである。出光美術館の入口エレベータは有楽町側の側道に面していて、国際ビルヂングに車を停めて歩いていくと、帝劇に出演している役者さんの出待ちをしているファンの方たちがいたりする。10分も歩けば有楽町駅なのだが、帝劇ビルのあたりは落ち着いた大人の街という雰囲気である。

出光佐三氏の蒐集品は多岐に渡るが、江戸時代の臨済宗の僧侶で、禅画を能くした仙厓和尚の千点を超える作品が中心になっている。また佐三氏が福岡出身だったこともあり、出光は唐津焼の優品のコレクションでも知られる。皇居のお濠が見渡せる窓際の展示室は、陶磁学者の小山冨士夫氏が蒐集した陶片資料室になっていて、唐津を中心とする陶片が引き出しいっぱいに収蔵されている。ただし引き出しはアクリルでカバーされているので、陶片を手に取ることはできない。宗教画家のジョルジュ・ルオーや20世紀アメリカ抽象絵画を代表するサム・フランシスの絵も入口近くの常設コーナーで展示されている。

今回は『古筆手鑑 国宝『見努世友』と『藻塩草』』である。『手鑑』(てかがみ)は書の見本帖という意味である。『書の名手』という言い方があるが、『手』は墨跡を指し、それを『鑑』にして見習い学ぶべき手本にしようという意味である。そのため『手鑑』には奈良時代から鎌倉・室町時代に到る様々な墨書の断簡が収められている。ただ書の見本帖といってもそれを臨書することはまずなくて、それ自体が高価で貴重な美術品である。

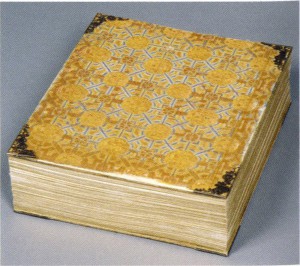

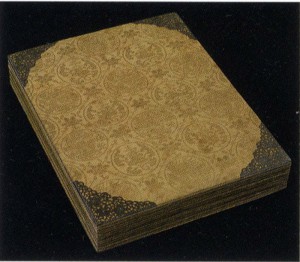

『見努世友』 奈良から室町時代の古筆切を収録 36×47.5センチ 出光美術館蔵

『藻塩草』 同 40×35センチ 京都国立博物館蔵 いずれも古筆本家十代了伴が弘化4年(1847年)頃に編纂したもの

焼き物は釉薬がかかっていて固く焼き締められていれば、数百年間土の中に埋まっていても、昨日作ったばかりのように見えることがある。しかし紙は違う。腐食しやすく水や火にも弱い。古い紙の文書に関しては、たまたま今日まで残ったということがないのである。人間が数百年間、あるいは千年以上に渡って手から手へと、大事に保存してきたものだけが残る。法隆寺・東大寺など千年以上前に創建された寺院には、飛鳥・奈良時代の経典が数多く伝来している。それだけではない。民間にある和歌や物語類の文書(もんじょ)も、その価値がわかっている人々の手によって今日まで大切に保存・継承されている。

古文書で最も有名なものに、藤原俊成・定家親子を祖とする京都の『冷泉家時雨亭文庫』がある。俊成卿は言うまでもなく、後白河院の院宣で『千載和歌集』を単独で編纂した大歌人である。定家卿は『新古今和歌集』、『新勅撰和歌集』、それに『小倉百人一首』の撰者としてあまりにも有名である。『時雨亭文庫』には、厖大な量の歌集、歌論書、日記、公文書などが伝えられている。もちろんたまたま残ったわけではない。以前、東京国立博物館で開催された『冷泉家展』を見たが、文書類を除けば軸や焼物類で名品と呼べるものはほとんどなかった。冷泉家はどんなに苦しい時でも文書は売らずに守り抜いたのである。

その理由は冷泉家が朝廷内での和歌の家だからである。天皇や院の命令(勅宣・院宣)で編まれる勅撰集は、延喜5年(905年)の『古今和歌集』を嚆矢として、永享11年(1439年)の『新続古今和歌集』までに21集が作られた。いわゆる『二十一代集』である。それ以降、勅撰集は作られていない。しかし明日にでも天皇家から勅撰集編纂の宣旨が下るかもしれない。また和歌の家として、貴人からの様々な歌に関する質問にお答えする必要がある。そのためには歌集・歌論書類が絶対に必要なのだ。だから冷泉家は文書だけは手放さずに来たのである。そうはいっても冷泉家の文書は長い間に少しずつ流出している。『手鑑』類には冷泉家周辺から流出したと思われる俊成・定家卿の文書類が相当量含まれている。

しょうもない余談だが、現代に今上天皇が勅撰集編纂の宣旨をお出しになったらどうなるだろうと考えることがある。もの凄いことが起こるんじゃなかろうか。鎌倉・室町時代でも、勅撰集の当落線上にいる歌人たちは、撰んでもらうために涙ぐましい努力をしている。撰者に膝詰めでお願いしたのはもちろん、賄賂的なものも渡していた。現実にはあり得ないことだが、撰者は誰になるのか、誰の作品が撰ばれるのかを想像するとちょっと楽しい。また最後の勅撰集から600年近く経っているのだから、紆余曲折はあっても、優れた歌集ができあがるのではないかと思う。

本題に戻れば『見努世友』と『藻塩草』は手鑑の最高峰で、現在国宝に指定されている。『見努世友』は『みぬよのとも』と読む。吉田兼好法師『徒然草』十三段の『ひとり燈火のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするこそ、こよなう慰むわざなれ』から採られた名称である。夜一人で灯りのもとで文書を拡げ、お会いしたことのない優れた先人を友とするのは、最高に心慰められるひとときであるといった意味である。『藻塩草』は塩を取るために海藻を集めるのにひっかけて、様々な古文書断簡を集めましたという意味のようだ。

鎌倉以前の古文書類がオリジナルの状態で伝来していることは少ない。多くは長い年月の間に切り取られ、バラバラにされた断簡の形で伝わっている。江戸時代になると、そういった古筆切を専門に鑑定する『古筆見』(こひつみ)という職業が生まれた。平沢了佐を祖とする、その名も『古筆家』が代表である。古筆家は本家と別家に別れるが、『見努世友』と『藻塩草』はいずれも古筆本家で制作された。『藻塩草』には古筆本家十代了伴の奥書があり、弘化4年(1847年)に作られたことがわかる。内容から言って、『見努世友』も了伴の手で同時期に作られたと推測されている。

いつ頃入手したのかはわからないが『見努世友』は小浜酒井家に伝来し、『藻塩草』は古筆本家が所蔵していた。両者には同系統の古筆切が数多く所収されているが、『見努世友』の方が大判で見応えのあるものが多い。そのため『見努世友』は、古筆本家が貴人から依頼されて、最初から外部に出す目的で制作されたと考えられている。それに対して『藻塩草』には、『見努世友』にはない作者や時代に関する細かな資料的な書き込みがある。『藻塩草』の方は、古筆本家の家宝として伝承する目的があったようだ。

『見努世友』と『藻塩草』が作られたのは弘化4年で、あと20年ほどで明治維新という最幕末である。中身の古筆切は古いかもしれないが、編纂されたのは意外と最近じゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれない。確かにそうなのだが、それには時代状況が影響している。幕末には尊皇攘夷思想が吹き荒れた。政治思想としてだけでなく、天皇家を中心とした日本の文化的古層を見直そうという試みも盛んだったのである。そのため幕末には考古学(考証学)、古文書学が非常に発達した。頼山陽の史学や本居宣長の国学がその代表である。『見努世友』と『藻塩草』もそのような復古ブームに乗って制作されたのである。

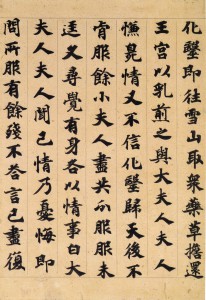

で、肝心の中身なのだが、これが簡単には説明しにくい。断簡とはいえ一つ一つが非常に貴重なもので、それぞれに長い論文が書けてしまうようなものなのだ。上っ面だけなぞることにすれば、手鑑の巻頭は昔から『大聖武』に決まっている。東大寺伝来の『賢愚経』十六巻の断簡である。奈良時代を代表する写経である。紙は大判(縦27センチほど)で字も力強い。用紙は釈迦の骨粉に見立てて壇(マユミ)の粉末を漉き込んだ荼毘紙である。実物を間近で見る機会があれば、用紙に鼻が付かないように注意しながら匂いをかいでみられるといい。驚くべきことに、この用紙は1000年以上経った今も芳香を放っている。

『大聖武(大和切)』 伝聖武天皇筆 奈良時代 27.1×18.1センチ 『見努世友』収録

なお『大聖武』は『伝聖武天皇筆』になっているが、これは聖武天皇時代に制作されたという意味である。江戸時代までの古筆鑑定では決まり事があった。鑑定を依頼されると、『極札』に鑑定者の名前はもちろん、古筆の作者の名前も記入した。この作者の名前は、それぞれの時代の中で、鑑定者が作者として最もふさわしい人を選ぶのが古筆鑑定の決まりだった。だから制作時代はおおむね合っているが、鑑定者も鑑賞者も『極札』に書かれた作者名は実際とは違うと知りながら、古筆切を楽しんでいたのである。

美術館に行かれると、『伝西行』、『伝小野道風』とパネルに書かれた古筆切が展示されていることがあると思う。これはあくまで『極札』による作者名である。『極札』の作者名と実際の作家が合っていることもあるが、それらは室町時代以降の作家に多い。古筆類が学問の対象になるのはヨーロッパ文化が流入した明治維新以降のことで、それまでは美術品だったのである。茶道が盛んになってからは、手鑑の断簡を取り外して軸に仕立て、茶掛にすることも行われた。その場合でも『極札』の情報は継承されている。学問的には不正確だが、日本人の美意識を考える上では『極札』の情報も重要である。

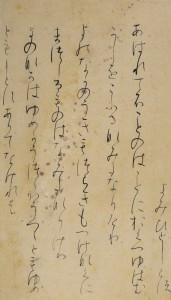

冷泉家文書についてちょっと書いたので、俊成・定家卿の断簡を紹介しておく。『志波切(補任切)』は三位以上の貴族の官歴を毎年記録した、俊成卿直筆の『公卿補任』の断簡である。冒頭部分の書き入れは定家卿の直筆である。『見努世友』に収録されている。『日野切』は俊成卿直筆の『千載和歌集』の断簡である。後白河法皇の命を受けた俊成卿は、文治4年(1188年)に『千載和歌集』を奏覧したと定家卿の日記『明月記』に書かれている。断簡は後白河法皇に奏上したものではなく、俊成卿が手元に置くための控えだったと考えられている。これは『藻塩草』に収録されている。いずれもいつの時代にか冷泉家から流出した文書断簡である。

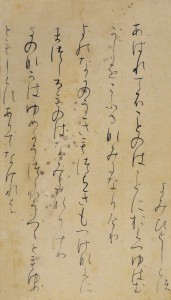

『志波切(補任切)』 藤原俊成筆 平安末から鎌倉時代初期 24.3×15.5センチ 『見努世友』収録

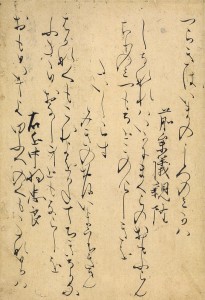

『日野切』 藤原俊成筆 平安時代 22.7×15.5センチ 『藻塩草』収録

江戸時代になるまで木版による書物の大量印刷は軌道に乗らなかった。そのため日本人は筆写することで文書類を伝えてきた。僕たちが教科書などで読む『源氏物語』などの底本になっているものも、もちろん古い手書きの筆写本である。和歌の世界では冷泉家所蔵の筆写本が活字本の底本になっていることが多い。俊成・定家卿は驚くほど筆まめだが、彼らのおかげで僕らは多くの古典書を読むことができるのである。また中には手鑑に貼られた断簡の姿でしか伝わっていないものもある。点と点をつなぐような地道な研究が実を結べば、僕らが慣れ親しんでいる古典の一部が改訂されることもあり得るのである。

元々一人の人間が目の前に拡げてじっくり鑑賞するものだから、手鑑の展覧会は地味である。また鑑賞したくてもし切れないもどかしさが残る。しかしそれらは日本文化の粋なのだ。紙の大きさや墨の色を目に焼き付け、カタログを買って家でじっくり眺めるのが一番いい鑑賞方法だろう。もちろん古い墨跡がそう簡単に読めるわけではない。しかし要は慣れである。いくつも墨跡を眺めていれば、時代時代の雰囲気が次第に身体の中に染みこんでくる。墨書は読むものだが、墨跡を見て楽しむ優れた美術品でもある。

『谷水帖』 平安から鎌倉時代の古筆切を収録 36×47.5センチ 阪急文化財団(逸翁美術館)蔵

『高野切』 伝紀貫之筆 平安時代 42.5×34.2センチ 『谷水帖』収録

今回の展覧会では、加賀前田家伝来の手鑑『濵千鳥』や、明治の実業家で大茶人の益田鈍翁が古筆研究家の田中親美の協力を得て制作した『谷水帖』が展示されていた。『谷水帖』は是非一度見てみたかったので心が躍った。巻頭は伝紀貫之筆の『高野切』で、手鑑の始まりは『大聖武』という約束事をあっさり破っている。ほとんどが歌切というところに手鑑に対する鈍翁の美意識が現れているだろう。ただ鈍翁について書くと薄い本一冊分になってしまいそうだ。別の機会を待ちたいと思う。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■