シャガール展 2012愛の物語

於・松本市美術館 その後高知、長崎、新潟、京都を巡回

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/artmuse/p7/p7-index.html

会期=松本市美術館 2012/02/10~04/01

入館料=1000円(一般) カタログ=2100円

評価=総評・80点 展示方法・80点 カタログ・80点

松本市美術館は松本市によって管理・運営される地方美術館である。竣工は平成14年(2002年)で、設計は長野県出身の建築家・宮本忠長氏である。郷土美術館らしく長野出身の作家の作品を精力的にコレクションしている。中でも松本出身の現代作家・草間彌生のコレクションは素晴らしい。入り口横には草間の巨大な立体作品『幻の華』が設置されているが、館内にも広い草間コーナーが設けられている。宮本氏の設計も秀逸である。中庭を包み込むように三階建ての施設が建てられているので、回廊から常に庭の緑を眺めることができて開放感がある。また施設中央に設置された、真っ直ぐ三階まで伸びた階段も機能的で美しい。外観は落ち着いた水色で統一されているので建築家の強い自己主張は感じられないが、機能面でも環境との調和という面でもよく考えられた美術館である。

今回は『シャガール展 2012愛の物語』である。シャガールは1887年に帝政ロシアのベラルーシで生まれ、1985年に97歳の長寿をまっとうした現代美術を代表する巨匠の一人である。日本の元号では明治20年生まれ、昭和62年没ということになる。シャガールの絵は誰でも一度は目にしたことがあるだろう。また彼の作品を積極的に嫌いだと言う人は少ないのではなかろうか。シャガールは幻想的な人物や風景を柔らかいタッチで描いた。なによりも彼は色彩の魔術師である。シャガールの絵は周囲をパッと明るくする。人々に安らぎを与え、郷愁のような感情を掻き立てる。シャガールはルノアールと並ぶ近代で最も人気の画家である。

ただそれゆえシャガールについて論じるのは難しい。彼の絵は説明的だが華やかな色彩がそれを忘れさせる。シュルレアリスティックな技法で描かれているが誰もそんなことを問題にしない。人々はシャガールの作品をアルカイックな子供の絵のように受けとめる。シャガールの現実を無視した奇妙な構図は、見る人にほとんどなんの違和感も感じさせないのである。シャガール作品を彼の実人生から読み解こうとする試みもあまり効果的ではないだろう。シャガールは第一次世界大戦とソビエト革命を経験し、ユダヤ人の地位向上を夢見て革命政府に積極的に参加した。しかしやがて夢破れて国外に去らざるをえなかった。第二次世界大戦でナチスによるユダヤ人虐殺が起こるとアメリカに亡命した。亡命中に愛妻を亡くしている。激動の20世紀の社会的大事件をほぼすべて経験した画家なのである。これらの出来事をシャガールは絵の主題にしている。しかし画風は大きく変わらなかった。シャガール作品は初期から一貫して向日的である。

『散歩』1917~18年 175.21×68.4cm

『散歩』はシャガールと妻ベラを描いた作品である。二人は1915年に結婚したので、まだ新婚気分が残っていた時期である。嬉しい時、悲しい時、社会情勢の変化が怒濤のように襲いかかってくる時、シャガールの絵の中には必ずシャガール自身が現れる。だがそれをレオナルド・ダビンチやレンブラント、ゴヤや靉光(あいみつ)らの自画像と同質のものと受け取る人はいないだろう。彼は自己の内面を描こうとはしない。シャガールは常に絵の中の登場人物の一人である。シャガールが絵の中心にいるのは確かだが、彼が描くのは自己と世界との関係である。自分と植物、動物、建物、女性といった世界内要素との関係性が描かれるのである。それはいつも調和的世界を構成する。その意味でシャガールの絵は、彼自身が描かれていようといまいと、現実を素材にした心象風景空間である。

連作リトグラフ『ダフニスとクロエ』より『ニンフたちの洞穴での婚礼の祝宴』1961年 421×64cm

シャガールの絵には余白がない。白や赤、青や黄一色で背景が塗られていても、そこには必ず渦を巻くような大気のうねりがある。人間や動植物だけでなく、月や星といった天体もシャガール芸術では世界を構成する有機的要素である。シャガールの絵は晩年になればなるほど複雑になる。説明的になる。しかし鮮やかな色彩と徹底した平面描写がそれを煩雑と感じさせないのである。多くの登場人物の中で主人公と呼べる人はいるのだが、彼らはその他の登場人物(動植物を含む)とまったく同じ筆づかいで描かれる。シャガールは現代人の孤独を描かない。人間は常に人々に取り巻かれ、より大いなる存在が人間の共同体に調和をもたらしているのである。

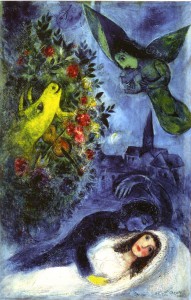

『オルジュヴァルの夜』1949年 106×64.8cm

シャガールが宗教画家だったのは確かである。ベースは彼が子供の頃から慣れ親しんだユダヤ教である。しかし彼はユダヤ教の祝祭的空間を好んで描き、終末論的光景は決して描かなかった。シャガールほど宗教的苦悩と無縁だったヨーロッパの画家は少ないのではなかろうか。『オルジュヴァルの夜』は二次大戦後に亡命先のアメリカからフランスのオルジュヴァルに帰還した時に描かれた。右下にシャガールと、当時、彼との間に息子ダヴィッドをもうけた新婦ヴァージニアが描かれている。二人を見つめる天使は先妻ベラかもしれない。シャガールとヴァージニアの愛と平和を寿ぐように花が咲き乱れ、中から顔をのぞかせた山羊がバイオリンを奏でている。このような発想は厳格なユダヤ教信者のものではない。シャガールの子供の頃の名はモイシェ(モーセ)だが、24歳でパリに出た時からマルク・シャガールの名前を使うようになった。もしかすると律法者モーセの堅苦しさを嫌ったのかもしれない。

ユダヤ・キリスト教を土台にしながらも、シャガールの絵に漂っているのは濃厚な汎神論的雰囲気である。それがヨーロッパだけでなく、アジアなどでも彼の絵が受け入れられた最大の要因だろう。それをロシア的精神風土のたまものだと言うのはたやすい。しかし本当にそうだろうか。19世紀ロシア文学・哲学に特徴的な、革命へとつながる社会問題と宗教が混合した激しい精神の葛藤はシャガールには一切見当たらない。シャガールの心はいつも生まれ故郷の小さな村に帰っていく。故郷喪失者だが、世界的著名画家としてヨーロッパ各地を転々としながら、彼はすでに失われた、あるいは最初からなかった理想の調和的世界を夢想している。

シャガールの夢想の強さに正比例するように、彼は大きな欠落を抱えていったように思われる。彼は宗教的で土着的でもあり、しかしどちらにも実在しない理想の共同体を描き続けた。シャガールが好んで人々に取り巻かれた自画像を描いたのは、無垢であり、それゆえ繊細で愚かしくもある自分の心を、たった一人では支えきれないことを知っていたからかもしれない。またそのような純な心が人々の善意を呼び覚ますことに、シャガールは意識的だったかのかもしれない。シャガールは愛すべき画家である。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■