No.138『大吉原展』

於・東京藝術大学美術館

会期=2024/03/26~05/19

入館料=2,000円[一般]

カタログ=3,500円

四月、五月は野暮用でなにかと忙しく展覧会を見るのが遅くなり、今回は会期終了後の時評となってしまいました。すいません。ただ『大吉原展』、非常に良い展覧会でした。いろんな展覧会を見て来たがその中でもトップクラスだった。よく企画が練られていて構成も申し分ない。吉原がどういう場所だったのかこの展覧会を見ればわかる。図録の出来も非常にいい。吉原について知りたい方は図録だけでも入手することをお勧めします。吉原に関する本はいろいろ出ているがこの展覧会の図録が白眉だろう。

で、ニュースにもなったが『大吉原展』はネットなどで批判されて炎上した。吉原は身売りされた女性たちが働く苦界だった。それを国立大学の美術館が美術展にするのはケシカランといった批判である。

いろんな意見があり批判があっていいと思うが、吉原が苦界だったのは常識である。主催者がそれについて無自覚だったわけがない。展覧会を見ても図録を通読しても十分な配慮が為されていた。ポスターにピンク色が使われているから扇情的だ、などといった批判は揚げ足取りじゃなかろか。

吉原を性搾取の場として捉えている方は端っからこの展覧会を見ないだろうが、厭うべき場所だったという前提で吉原から視線を逸らすのはどうかと思う。吉原が存在したことは否定できない。そこで何が行われていたのかを正面切って見つめる方がよほど大事なことだと思う。これについては図録巻頭で法政大学名誉教授の田中優子さんがとてもよい文章を書いておられる。

このように吉原の文化とは、現実に存在した吉原だけでなく、その良質なるものを凝縮して刊行した浮世絵の文化であり、本の文化だったのである。吉原は現実世界に対して「別世」であり、絵と本の世界はその吉原をさらに凝縮した「別世」であった。それらの重なりを私たちは吉原に見る。しかしその幾重にも重なる世界を、遊女たちの現実の身体は当然のことながら、とても担いきれなかった。そのことを遊廓文化の真ん中にしっかり置きながら、この江戸文化に目を凝らしたい。今はもう、「吉原遊郭」という場所はなくなった。その方が、よかったのである。そしてその文化は、浮世絵と本の世界に移り住んでいる。

田中優子「吉原という「別世」」

大昔から風俗産業はあったが吉原は実に奇妙な場所だった。田中先生が書いておられるように吉原は「別世」だった。数々の独自のしきたり(作法や行事)があり最高位の遊女は高嶺の花だった。簡単にお金で買える女性だったわけではない。それは江戸の庶民の間に深く浸透していて田中先生が指摘しておられる通り、「絵と本の世界はその吉原をさらに凝縮した「別世」であった」。

江戸文化を代表する浮世絵は大きく歌舞伎役者、女性、相撲、風景、歴史モノの五つに分類できる。このうち役者、女性、相撲の三つが庶民の興味の中心だった。現代で言えば男性芸能人、アイドルなどのキレイな女性、それにスポーツである。中でも女性の浮世絵の数は多い。統計を取ったわけではないが浮世絵の半分以上は女性が占めるんじゃなかろか。そして女性を描いた浮世絵の多くが吉原の遊女である。

この浮世絵の中の遊女はほとんど極端なまでに美化されている。高嶺の花というイメージはそういうことでもある。もちろん田中先生が書いておられるようにそんなイメージを「遊女たちの現実の身体は当然のことながら、とても担いきれなかった」。現実と理想は違うということである。ただ特殊なお遊びの場であった吉原の現実制度が「別世」というイメージを生み出し、その最良の部分が「絵と本の世界」でさらに洗練されて江戸文化を生んだのは事実である。その機微を理解しなければ吉原の全体像は理解できない。

SNSが普及して誰もが自分の意見を発信できるようになったのはいいことである。しかしそれによって昔ながらの大メディアの権威が揺らいでいる。インターネット(情報革命)以前のニュースは大メディアの一方通行発信だったが、SNS時代には事件当事者や関係者が情報を発信できる。それにより大メディアの報道が必ずしも正しくない、時には偏向報道じゃないのかと批判されることもある。既存メディアの情報発信力と信頼性は以前より確実に低下している。

ではSNSの情報が正しいのかと言えばもちろんそうではない。Xなどではしばしば炎上が話題になる。「いいね」や「リポスト」の数が多いというだけでトピックになってしまう。YouTubeの再生回数についても同じ。そのため過激なポストや動画で注目を集めようとする人たちが後を絶たない。アクセスが多ければそれなりの収益になるとわかっているからコトは厄介である。

こういった状況はあまり好ましくない。より良き情報発信と受容のためには単純だが大メディアも個人SNS側も情報だけでなくその裏付けを発信してゆくしかないだろう。それが重なり組み合わされるようになれば単なる炎上目的や、根も葉もない陰謀論の情報発信はじょじょに淘汰されてゆくのではないかと思う。情報の取捨選択にも慣れと経験が必要だ。「大吉原展」は開催する高い意義のある展覧会だった。主催者は胸を張ってそう発信すれば良い。

歴史は変えることができない。吉原の女性たちすべてを可愛そうな被害者だとするのは一面的過ぎる。弱い女性もいたしたくましく強い女性もいた。また人間は苦の中でも必ず楽を見出す。その反対に楽の中にも苦は潜む。いつの世にも悪い男がいるし悪い女もいる。それが人間存在というものであり人間社会である。吉原はそういった人間の悲喜劇の坩堝だった。

吉原は今や「浮世絵と本の世界」にしか存在しない。多くの点で今とは異なる風俗産業だった。変えられない歴史を前提にそこで何が行われ社会にどういった影響を与えたのかを可能な限り正確に理解し、そこから現代でも普遍的な何事かを見出すのが正しい歴史認識である。行き過ぎたキャンセルカルチャーはわたしたちの歴史認識を歪める。「大吉原展」は正確な歴史認識に大きく寄与する優れた展覧会でありました。

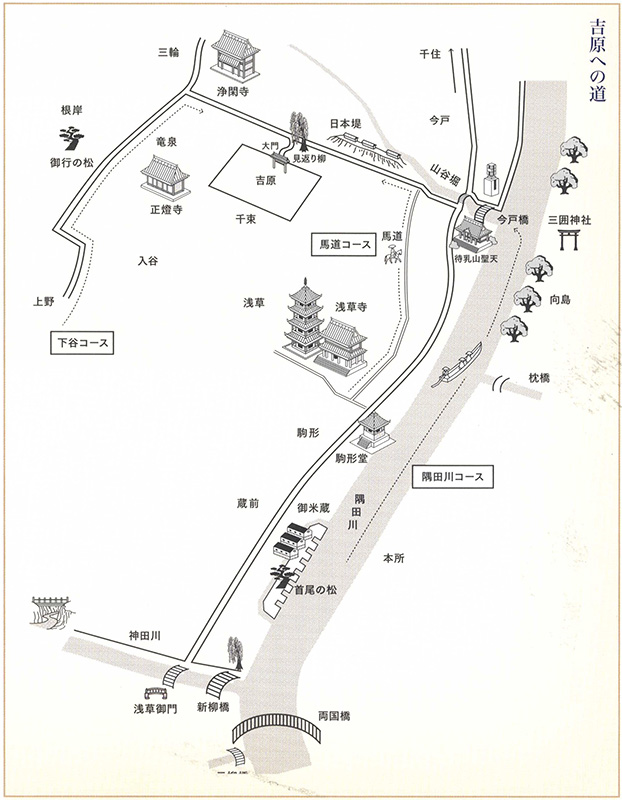

「吉原への道」『大吉原展』図録より

前置きが長くなってしまったがまず大前提から。吉原は徳川幕府によって元和四年(一六一八年)に開設された。大都市には光と影がつきものだが新たな都市建設のための労働者が大量流入し、武士たちも集まるようになると自然発生的に江戸市中に遊女屋が軒を連ねるようになった。この遊女屋の代表が江戸でも傾城町を許可して欲しいと幕府に願い出たのだった。日本各地に公認の色町はあったが江戸にはなかったのである。幕府に咎められる前に先手を打ったのかもしれない。それに対して幕府はいくつかの条件を付けて必要悪としての傾城町を認可した。

最初の吉原は日本橋葺屋町(現在の人形町あたり)にあった。葭や葦が生い茂る湿地を整地して作ったので吉原である。それから約四十年後の明暦二年(一六五六年)、江戸の町が大きく膨張し幕府が葺屋町を御用地にすると決定して吉原は移転を命じられた。それが幕末明治まで続いた日本堤の新吉原である。現在の台東区千束四丁目あたりだ。翌年には移転が終了した。江戸の人たちは新吉原と呼んでいたが現在では元吉原、新吉原を総称して吉原と呼ぶのが一般的である。

「吉原への道」にあるように吉原に通うルートは大別して三つあった。陸路は下谷コース、馬道コースの二つである。もう一つが柳橋で船に乗って隅田川を溯り、山谷掘の船宿で降りて日本堤を徒歩で行く隅田川コースである。粋人は風流な隅田川コースを選ぶことが多かった。日本堤には茶屋が軒を並べていて賑やかでもあった。ただし周囲は田んぼで真っ暗闇だった。不夜城・吉原だけが明るかったのである。吉原の入り口は大門一つなのでそこから中に入る。大門脇に見返り柳と呼ばれる柳の木がある。朝帰りする客などがそこから名残惜しげに大門を振り返るので名づけられた。この隅田川コースと見返り柳は江戸の戯作に嫌というほど登場する。

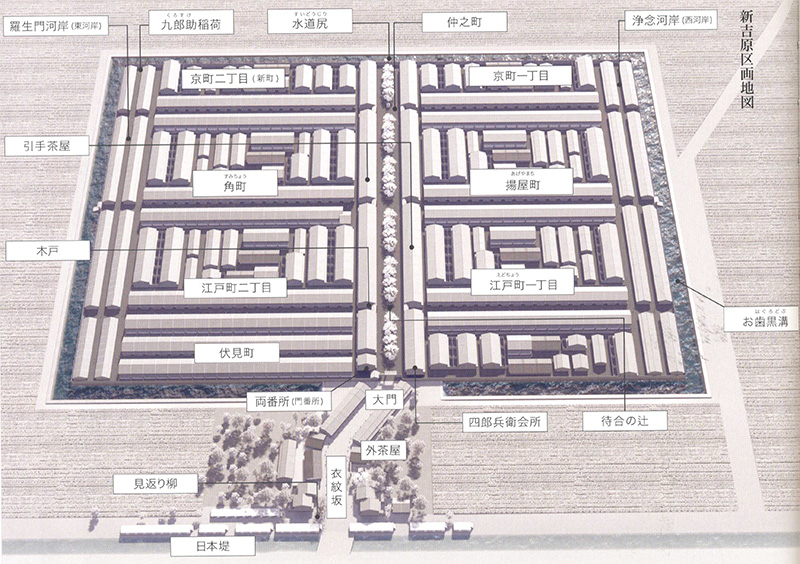

「新吉原区画地図」『大吉原展』図録より

吉原(新吉原だが)の広さは現代換算で幅三七五メートル、奥行き二八〇メートルで約十万平方メートルあった。広いようだが建物が密集していた。周囲を黒板塀で囲みその外側にお歯黒溝と呼ばれた幅約三・六メートルの掘が張り巡らされていた。遊女の逃亡を防ぐためだが不審者が侵入し難くするためでもある。なにせ金と女と酒の町である。この塀と溝があるため吉原の入り口は大門だけで現実的にもイメージ的にも吉原は隔離された別世だった。

大門を潜ると幅十八メートルの仲之町と呼ばれる広く真っ直ぐなメインストリートがある。その両側に江戸町一丁目、二丁目、角町、京町一丁目、二丁目の五つの町があった。元吉原から続く五丁町である。新吉原になってからこれ以外に揚屋町、伏見町、堺町が作られた。

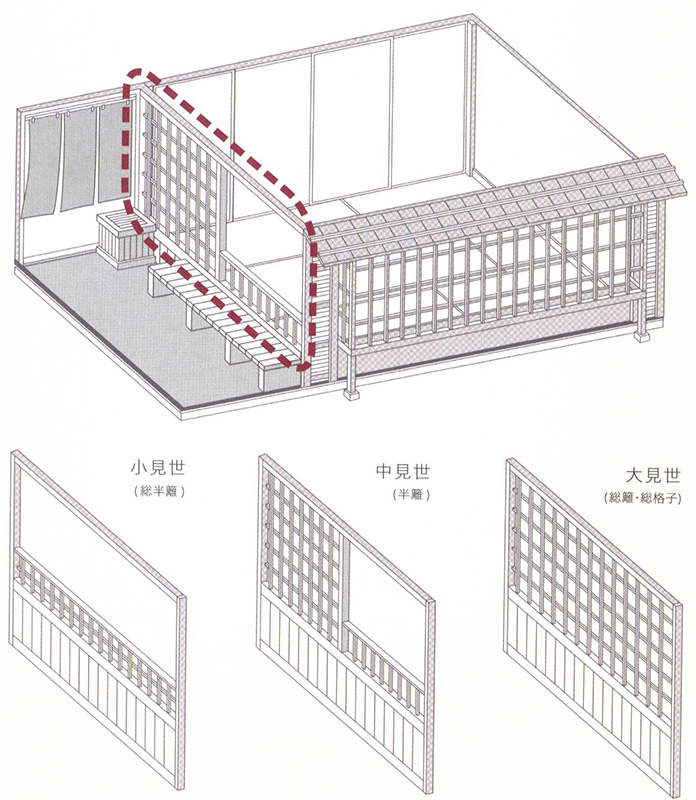

仲之町には両側に引手茶屋がびっしりと並んでいる。江戸町、角町、京町には妓楼(遊女屋)が軒を連ねていた。妓楼にはランクがあり、高い順から大見世(総籬)、中見世(半籬)、小見世(総半籬)である。妓楼は見世の前に張見世と呼ばれる空間を設けていた。映画などでよく見る赤い格子越しに中にいる遊女を覗ける空間である。

この張見世の、見世の入り口に面した一画を籬と呼び、その形状が大見世、中見世、小見世を分けた。大見世は全面格子だったが中見世、小見世になるにつれて格子に開けた空間が大きくなる。大見世の方が格の高い遊女を抱えていたのは言うまでもない。

「張見世と籬」『大吉原展』図録より

大見世の遊女は茶屋を通さなければ会えないしきたりだった。そのため茶屋から依頼を受けた遊女は禿(幼女)らを引き連れて茶屋に客を迎えに行った。映画やドラマでお馴染みの花魁道中である。しかし売れっ子遊女を呼ぶことができるのは一握りのお大尽だけだった。ほとんどの客は華麗な花魁道中を指をくわえて眺めていたのである。花魁道中が浮世絵などで美化されて描かれたのはそのせいでもある。

なお吉原には河岸と呼ばれるエリアがあった。お歯黒溝に面した浄念河岸や羅城門河岸である。そこには不品行で見世を追い出された遊女、年季が明けても行くあてのない盛りを過ぎた遊女たちが集まった。最下級は切見世と呼ばれ遊女自らが戸口で客引きをした。もちろん雇い主に収入の一部を納めるのである。仲之町あたりは華やかだったが切見世の遊女たちの環境は劣悪だった。

「吉原略年表」『大吉原展』図録より

吉原は水商売の場なので客のニーズと社会状況の変化に従ってそのシステムが時代ごとに大きく変わった。見世(経営者)も当然のことだが遊女たちも入れ替わり変化した。図録の「吉原略年表」はその簡便な指標である。

遊女のランクは元吉原から新吉原の江戸時代前期までは京の島原などに倣って大夫、格子、三茶の順で呼ばれていた。それが江戸後期になると上級遊女は呼び出し、昼三、付廻と呼ばれるようになった。最上級の遊女が大夫から呼び出しに変わると遊女を揚屋に呼んで遊ぶ制度が茶屋制に変わった。客はまず茶屋に入って遊女が来るのを待ち、茶屋で宴会を開いてから遊女らを引き連れ妓楼に登った。最上級の呼び出しがお伴を引き連れ茶屋に向かうのがさきほど書いた花魁道中である。

遊女のランクも細分化され、呼び出し、昼三、付廻の下に座敷持、部屋持、それに河岸に住む下級の切見世に分類されるようになった。それ以外にも見習い遊女の禿、振袖新造、色は売らないで遊女らの世話役をするマネージャー役の番頭新造、遣手と呼ばれる女性たちもいた。幇間と呼ばれる男芸者や若い者と呼ばれる男衆もいた。吉原の歴史が重なるにつれ年中行事も増えていった。

美術展の紹介だが地味な吉原へのルート、吉原の構造、遊女のランクを含むその歴史概要という基本資料を並べたのは、『大吉原展』が単に昔の珍しい遺物を並べた展覧会ではないからである。最低でも上記の三つの基本資料を踏まえないと吉原の概要は掴めない。

吉原に関する資料は比較的豊富に残っている。栄光から悲惨まで豊富だ。上記三資料に加え『吉原細見』と呼ばれる吉原案内書が重要資料になる。最古のものは貞享年間(一六八〇年代)に刊行されたが江戸中期以降定期刊行されるようになり明治時代まで続いた。吉原の茶屋と妓楼、そして妓楼に所属する遊女の名前などを列挙し揚げ代(費用)も記載されている。吉原へのルート、構造、遊女ランクを前提に『吉原細見』を見るとようやく吉原の実態が立体的に見えてくる。

『絵本青楼美人合』鈴木春信(一七二五?~七〇年)

明和七年(一七七〇年) 木版多色刷 縦二七・五×横一八・三センチ たばこと塩の博物館蔵

多色刷りの浮世絵が始まったのは江戸中期頃である。鈴木春信は初期錦絵を代表する浮世絵師である。春信が描く女性は小柄な少女のようで愛らしい。ただ『絵本青楼美人合』は当時実在した吉原の遊女一六六人を五巻五冊にまとめた豪華本である。『吉原細見』から描かれている遊女が誰かを特定できる。

三味線を弾いている遊女は江戸町二丁目丁字屋長十郎抱えの「とよすみ」、左側の琴を弾いているのは同じく丁字屋の「千山」である。この時代の遊女は三味線や琴の芸事もこなしていたことがわかる。とよすみは三味線が、千山は琴が得意だったということだ。また春信の遊女の描き方は時代の反映である。髪型も着物も後世よりずっとおとなしい。遊女の色香も抑えられている。というか当時は楚々とした感じだったのだろう。

『当世遊里美人合 叉江』鳥居清長(一七五二~一八一五年)

天明四年(一七八四年)頃 大判錦絵二枚続 縦二七・五×横一八・三センチ 山口県立萩美術館・浦上記念館

江戸後期に入ると大判の錦絵が現れる。鳥居清長の『当世遊里美人合 叉江』の「叉江」は隅田川河口の中州のこと。お大尽が吉原から遊女を連れ出して中州で宴会を開いている様子を描いている。右側の団扇を持ち、禿二人を従えた遊女が格の高い花魁である。

清長の浮世絵の女性はスラリとしていてとてもスタイルがいい。当時こういった女性がたくさんいたのかというとそうではない。清長の浮世絵は遊女が着る着物の柄や着こなしを強調するための工夫でもあった。浮世絵は江戸土産として喜ばれたが遊女を描いた浮世絵は当時のファッションカタログでもあった。贅を尽くした着物を着て次々に髪型を変える花魁たちのファッションは女性たちの注目の的だった。町娘が遊女の格好をすることはないが当時の女性たちは浮世絵から江戸の最新流行ファッションを学んでいた。

『青楼七小町 玉屋內花紫 せきや てりは』喜多川歌麿(一七五六~一八二九年)

寛政六年(一七九四年)頃 大判錦絵 縦二七・五×横一八・三センチ 千葉市美術館蔵

歌麿は江戸時代最大の出版仕掛け人・蔦屋重三郎の秘蔵っ子だった。吉原で板元(出版社)を開き吉原を知り尽くしていた重三郎が家に同居させて育てた絵師だった。上半身をクローズアップする大首絵は歌麿の美人画から始まる。それが写楽の役者絵にも援用されたわけだ。

『青楼七小町 玉屋內花紫 せきや てりは』はそのタイトル通り、江戸町二丁目玉屋山三郎抱えの呼び出し、「花紫」を描いた絵である。花紫の左横に「せきや てりは」の文字があるがこれは花紫の禿の名前である。浮世絵は漠然と見れば単なる美人画だが多くの場合人物の名前や情景が文字で書き入れられている。モデルがいない人物画や風景画ではない。吉原を嫌悪し目を背ければ、必然的に多くの浮世絵も排除されてしまうことになる。

歌麿が描く女性は上品な色香を漂わせている。これも時代の反映。お遊びに存分なお金をかけられしかも世の中が比較的のんびりしていた。蔦屋や歌麿が活躍した寛政時代頃が吉原最盛期だったと言っていい。

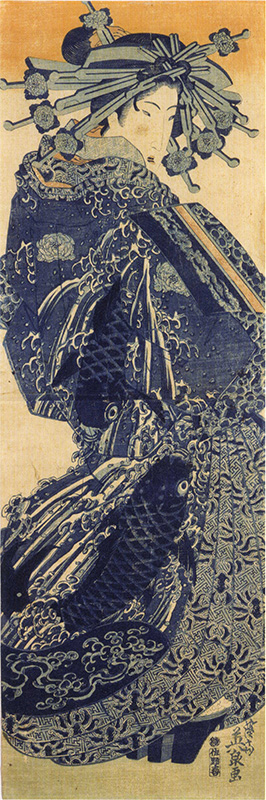

『鯉の滝登り裲襠の花魁』渓斎英泉(一七九〇~一八四八年)

文政(一八一八~三〇年)後期~天保(一八三〇~四四年)前期 大判錦絵 竪二枚続 千葉市美術館蔵

幕末が近づくと吉原の女性たちも変化してくる。英泉は国芳、国貞と並ぶ幕末を代表する絵師である。ただ英泉の浮世絵の多くは遊女と枕絵(いわゆるポルノ)だった。真偽不明だが英泉は元は愛宕下の武士であり、零落して浮世絵師になったと伝わる。一時期吉原で遊女屋も開いていた。幕末の頽廃を一手に引き受けたような絵師である。

『鯉の滝登り裲襠の花魁』は当時流行だったベロ藍で摺られている。どこの花魁かは特定できないがその姿は凄惨な凄みに満ちている。こんな髪に簪を付け、ド派手な鯉の滝登りの着物を着た花魁が現れたらちょっと引くだろう。もちろん空想ではなくこういう着物姿の花魁が実際にいたのである。

現代の写実絵画に慣れた現代人が見ると浮世絵の女性の顔はどれもこれも同じである。が、時代を追って見てゆくとその変化がよくわかる。幕末近くになると社会がギスギスし、遊女の自我意識も強くなってその顔つきも厳しいものになってゆく。

なお英泉は洋画家の岸田劉生が好んだ絵師でもある。劉生は幕末の〝デロリ〟とした頽廃を英泉の浮世絵に見出し自己の作品に活かした。劉生代表作の麗子像はじょじょに不気味さを増してゆくが、それが洋画でありながら日本的な表現を求めた劉生の独創だった。

『吉原の花』喜多川歌麿

寛政五年(一七九三年)頃 紙本着色 縦二〇四・五×横二七五センチ ワーズワース・アテネウム美術館蔵

『大吉原展』の構成は「吉原の歴史」「吉原の町」「出版界と文芸サロン」「暮らしと芸事」「吉原の一年」の五部構成である。吉原には様々な行事があった。最も派手で賑やかなのがその時期だけわざわざ桜の木を運んで来て花見をする「仲之町の桜」、名妓だった玉菊を偲んで、盆供養として茶屋の店先に有名絵師や職人の燈籠や飾物を並べる「玉菊燈籠」、八月の一ヶ月間に廓全体で吉原芸者たちが芸を披露する九郎助稲荷の祭礼「俄」だった。

こういった一種のフェスティバルを開催できたのは幕府公認の遊郭吉原だけである。江戸の遊郭は吉原だけでなく新宿や品川に幕府非公認の岡場所と呼ばれる安く遊べる遊郭があった。吉原は遊郭として格が高い、ということは揚げ代が高いのであり裕福だった。

吉原は入るのにお金を取る場所ではなかった。誰でも大門を潜って中に入ることができた。「仲之町の桜」や「玉菊燈籠」、「俄」の時期に吉原は多くの人で賑わった。実際に茶屋に上がって遊ぶ人たちだけでなく見物客も多かった。遊ぶ金のない人たちは吉原の派手さ、豪華絢爛さに圧倒されたはずである。まして当時は情報が少ない。吉原が夢のような「別世」と見えても不思議ではない。またそういったイメージを人々に植え付けることで吉原は栄えていた。

『吉原の花』は歌麿最大の肉筆画である。「仲之町の桜」の時期の遊郭での宴会を大画面で描いている。ほとんど女性ばかりが描かれているのが浮世絵らしい。吉原では男は金を出すパトロンだが主役は遊女たちですからね。「別世」としての吉原を描いた典型的な肉筆画の一つである。

歌麿や北斎、国貞、国芳、英泉らは肉筆画を数多く遺している。それは浮世絵師として一流の証拠で肉筆画を求めるお大尽が多かったのである。それに対して広重や写楽の肉筆画はパッとしない(写楽は真贋怪しい肉筆画が一点あるだけだが)。浮世絵は木版だから構図、いわゆるデザインの面白さを買って版画にすることもできた。手の画家として一流でなくても浮世絵師になれたのである。北斎が広重人気に苛立ったのはよく知られている。広重の画力が北斎に敵うはずもない。

吉原は文書資料に浮世絵などの絵画資料を重ねると立体的に見えて来る。が、展覧会では浮世絵の小ささがちょっと問題になる。浮世絵は個人で楽しむための比較的廉価な摺物だった。大判といってもたかがしれている。展覧会で、しかも観覧者が大勢詰めかけた会場でじっくり見るのは難しい。浮世絵中心の展覧会では図録を買って帰り拡大鏡で浮世絵を見た方が様々な情報を得られるだろう。

最後に吉原と文化人の関係をちょっと紹介しておきましょう。吉原文化最大の出版人が蔦屋重三郎だということはもう書いた。重三郎が浮世絵で大判錦絵を刊行し、歌麿や写楽を起用したことはよく知られている。また重三郎は狂歌師で当時最高のインテリであった大田南畝や戯作者で浮世絵師だった山東京伝らを束ねて吉原連を組んだ人でもある。吉原連の交際の中から絵入りの狂歌集などが次々に生まれていった。

『吉原傾城新美人合自筆鏡』北尾政演(山東京伝)(一七六一~一八一六年)

天明四年(一七八四年)頃 木版多色摺 縦三七×横二五・八センチ 千葉市美術館蔵

『吉原傾城新美人合自筆鏡』は山東京伝、浮世絵師としての名は北尾政演の作である。当時最高の遊女二人と新造、禿らを描き、上の余白に遊女自筆の狂歌や詩が彫られている。当時トップクラスの遊女たちは京伝や南畝の相手ができるほどの知識を蓄えており、狂歌はもちろん和歌や漢詩も詠んだ。能筆で知られた遊女もいた。なお京伝は生涯二人の妻を持ったがいずれも元遊女である。最初の妻・菊造を亡くしてから十年後に玉ノ井という遊女を妻に迎えた。晩年まで仲睦まじかったようである。

『大文字屋市兵衛像』酒井抱一(一七六一~一八二八年)

江戸時代 十八~十九世紀 絹本着色 縦一八・四×横一五・一センチ 板橋区立美術館蔵

酒井抱一はよく知られているように姫路藩藩主第四子の貴公子である。幼い頃から絵を好み絵師として知られるようになるがその出自は別格だった。抱一が尾形光琳・乾山に私淑したことはよく知られている。それだけでなく抱一は若い頃に浮世絵も学んでいた。幕末になるとそれまでの流派の対立区分が緩くなり、絵師たちは比較的自由に様々な画法を学び自らの絵に取り入れるようになった。

『大文字屋市兵衛像』は京町一丁目の大見世大文字屋主人、市兵衛を描いた抱一肉筆画である。大文字屋市兵衛は頭の形がカボチャに似ているのでそれをネタに商売敵に散々からかわれた。が、逆に自らカボチャと称して商売繁盛に繋げた辣腕商売人である。抱一は遊郭通いをしていて大文字屋と懇意だったのでこの作品がある。なお抱一も四十代の半ばに大文字屋の花魁・香川(後に小鸞)を請け出して後半生を共にした。抱一画、小鸞作漢詩の合作も遺っている。その社会的立場から妻にすることはなかったが抱一と小鸞も仲睦まじかったようだ。

人間、いつ死ぬかは自分で決められてもいつ、どこで生まれるのかは決められない。吉原の苦界に落ちた女性たちは不幸だった。ただその人生は画一的ではない。また吉原遊郭は遠い過去であり今や「浮世絵と本の世界」にしか存在しない。それを題材に現在でも小説やマンガなどで様々な物語が生み出されている。よほど無知な人でなければ吉原を楽園として描くことはない。ほとんどの作家が苦界を前提に人間存在、人間社会の様々な機微を描く。その意味で今や吉原は物語の宝庫である。いろいろな側面で示唆的で役に立つ展覧会でありました。

鶴山裕司

(2024 / 05 /26 24枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■