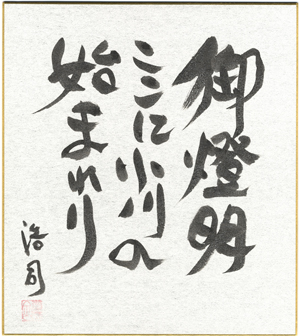

御灯明ここに小川の始まれり

御灯明ここに小川の始まれり

この連載は、管理人の石川さんから『安井さんの墨書句について気楽なエセーを書いてください』と言われて始めたのだが、気がつくと10回目になってしまった。最初、5、6回なら本当に〝気楽に〟書けるだろうと思って始めたのだが、さすがに2桁に乗るとネタが尽きてくる。詩や俳句は好きでこれまでそれなりに読んできたが、僕は詩歌の専門家ではないのである。

加えて岡野隆さんと鶴山裕司さんの連載である。石川さんの策略なのかもしれないが、僕の連載は岡野、鶴山さんの連載と横並びに掲載されている。今回で全員連載10回目で、なんとなく『僕だけ脱落します』とは言いにくい雰囲気が漂っている。石川さんに、岡野、鶴山さんの連載はあと何回続くのですかとお聞きしたら、『20回弱ってところじゃないですか』という腰を抜かすような答えが返ってきた。

もう書けないなぁ、タネが尽きたなぁと感じてからさらに書けるのが書き手の力だとは思うが、さすがにあと10回はきつい。石川さんは、『今回の墨書は71点あるから、70回近くは書けるでしょう』とおっしゃったが、冗談じゃない。ここはもう、原点に戻って気楽な漫読を書くしかないような気がする。『御灯明ここに小川の始まれり』を取り上げたのはそのためである。

これまでわかったようなことを書いてきたが、安井さんの句は僕には相当に難しい。特に今回は『遺品』の意識をもってお書きになった墨書である。安井さん自選の、最も安井さんらしい句が選ばれたのである。俳句は発表された後は、句集という作家の作品意識や、時には作家の名前さえ忘れられて流通するものだから、作家自選句と読者が好きな句に違いが出るのは当たり前である。しかし一人の俳句作家の存在を前提とすれば、やはり作家自選句は大きな意味を持ってくる。だがこの作家性というやつが、安井さんの場合、なかなか厄介なのである。

ただ今回書かれた墨書作品でも、比較的素直に読める句はある。『万物は去りゆけどまた青物屋』、『まひるまの門半開の揚羽かな』、それに『御灯明ここに小川の始まれり』などである。一読してすっと心に入ってきて、いいなぁ、余韻の残る俳句だなぁと感じるのである。安井俳句は難解で知られるが、探せばそういった句はたくさんある。

恋人とただ菩提寺へ毬つきに

六月を海辺の僧侶歩みけり

あゝ白雲銭を数える酒屋前

『恋人とただ菩提寺へ毬つきに』は、なんともいえない不穏な空気感も含めて実に魅力的である。〝ただ毬つきに〟とあるからには、余計な詮索は不要だよ、と作者に言われているようなものである。しかし『ただ』という限定詞が実に効果的なのだ。何かを忘れるために、それまでの現実的なしがらみと訣別するために、若い恋人2人は菩提寺に毬つきに行くのだろうと読みたくなってしまう。菩提寺は、もちろん異界への入口だろう。

『六月を海辺の僧侶歩みけり』は、素直に見えて高度に修辞的な句だと思うが、単純に晴れ渡った六月の海辺を、黒の僧衣に身を包んだ僧侶が歩いている情景として受け取りたい。僕は晴れた六月の一日に海辺に立つことがあったら、必ずこの句を口ずさむだろうと思う。『あゝ白雲銭を数える酒屋前』は説明不要だろう。もし居酒屋にこの句の色紙が飾ってあれば、常連客は作者の名前を知らぬまま、心に句を刻むはずである。

鶏抱けば少し飛べるか夜の崖

これは安井俳句の中で、僕が最も好きな句の一つである。悲壮感と、それとは正反対の滑稽味が入り混じった句である。こういった表現は俳句でなければ不可能ではないだろうか。ニワトリを抱いた人の姿が見える。夜の闇にニワトリの白い身体がぽっかりと浮かぶ。あまり深そうではないが崖も見える。その人は飛べないと知っているからニワトリを抱いているように思える。あるいは飛べない鳥を道連れにしているのかもしれない。しかし少しくらいなら飛べるのではないか、という気がしてくるから不思議である。人間は飛べないと知りながら、少しだけ無理な跳躍をして生きている動物かもしれない。

で、『御灯明ここに小川の始まれり』である。『御灯明』は神仏に供える灯火のことである。燈籠でも寺社の本殿でもいいが、闇の中に御灯明の光が見え、そのそばを小川が流れている。水は、生命の源泉は、ここから溢れ出しているのだと解釈してもいい。この句は575の定型を守っているが季語はない。しかしなんとなく春か秋の気配である。唱歌『春の小川』が頭に浮かべば春だろうし、厳粛な気分なら秋だろう。もし『早春に伊勢神宮参拝』といった詞書きがあれば、有季定型俳人の作としてでも通るのではあるまいか。

安井文学や前衛俳句好きのくせに変だよと言われるかもしれないが、僕は俳句の王道は有季定型俳句にあると思っている。もっと言えば、有季定型写生俳句が俳句の本質だと思う。俳句には前衛的な試みがあっていいし、むしろ絶対に必要である。しかし俳句文学は、本質的には必ず有季定型に戻ってくるだろうと確信している。ただしそれは、有季定型を絶対的戒律として守ることではない。

有季定型派の俳人さんの中には、『季語がなくても季感があれば有季定型俳句である』とおっしゃる方がいる。余計なお世話だと思うが、そういった中途半端な考え方をするから有季定型派から優れた俳人がなかなか生まれて来ないのではないか。季感で有季定型俳句が成立するなら、それは有季定型が、伝統俳人が考えるような固定化した歳時記的戒律ではないことを示している。もっと物事を原理的に考えた方がいい。

僕は趣味で俳句を読んできたが、ある日、強く惹かれ魅力のある作品のほとんどが、いわゆる前衛俳句作家の作品だということに気づいた。最初は『前衛』という言葉を素直に信じた。しかし今ではそれは、余り意味のないことだと思っている。

僕の考えでは俳句文学の本質、言い換えれば有季定型としての俳句文学の本質を、最も真摯に考え実践したのはいわゆる前衛俳句作家の方々である。彼らがいなければ、正岡子規以降の俳句史は大きく色あせる。文学史はもちろん芸術の歴史を振り返れば、歴史に名を残すような仕事をした芸術家は必ずといっていいほど初めて何かを創出した人たちなのである。

子規以降の俳句で確実に新しいと言える試みは前衛俳句作家たちの仕事しかない。虚子も秋櫻子も誓子も、みな子規が引いたレールの上にいる。そして前衛俳句作家たちの『前衛』とは、急進的かつ根源的という意味でのラディカリズムである。だから俳句文学を伝統派と前衛派に分けるのは無意味である。前衛俳句作家たちの試みは俳句古典に届いている。もちろん安井さんは、僕の中では最も本質的な有季定型俳人の一人である。

山本俊則

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■