永田耕衣扁額「鯉魚窟」

縦三四×横八五・五センチ 紙本墨書

永田耕衣さんの墨書と文人画をまとめ買いした。耕衣さんは画廊やデパートで何度も個展を開いているが、展覧会に出品した作品ではなくほとんどが表装されていないマクリだった。恐らく練習用でそれをもらい受けた弟子筋から出たのだろう。中には余り墨で書いたような作品もある。耕衣さんもそんな作品が市場に出るようになったんだなぁと思う。つい昨日の人だという感覚が抜けないが平成九年(一九九七年)に九十七歲でお亡くなりになったからもう二十五年も経っている。すっかり文学史上のお方になってしまわれた。

入手した中で「鯉魚窟」だけは〝作品〟として書かれている。これは庵号の扁額である。中国の文人は詩などを作る際に本名とは別に雅号を使った。また自分の書斎に雅な名前をつけ墨書や篆刻にして書斎に掲げた。日本の文人もそれに倣ったのだった。耕衣さんの庵号は田荷軒だった。

どなたの旧蔵品かはわからないが、たしか耕衣さん主宰の句誌「琴座」に鯉口さんという俳人がおられたような記憶がある。もしかしたらその方の書斎に掲げられていた作品かもしれない。濃い墨で力強い。荒っぽく見えるだろうが耕衣さんの中ではだいぶ抑えた書である。

子規が書斎(居宅)を子規庵と呼んだのはよく知られている。鷗外居宅は観潮楼である。耕衣弟子の安井浩司さんの庵号は「百漏舎」でやはり耕衣墨書の扁額が掲げられていた。安井さん親友の大岡頌司さんの庵号は「忘機庵」だった。漱石は晩年に住んだ早稲田の家には庵号を付けなかったが松山時代の下宿を「愚陀仏庵」と呼んだ。清国から帰国した子規が一時逗留した家である。もちろんお遊びの命名だ。僕の仕事部屋の庵号は「うふふふふふ庵(雨不負風不負庵)」。アロン・サイスさんの宮沢賢治「雨ニモマケズ/風ニモマケズ」が刻まれた篆刻額を買って掲げたからである。サイスさんはニュージーランド人の陶芸家で篆刻背後の配色がボブ・マーリーがかぶっていた帽子の色みたいですな。

アロン・サイス篆刻額「雨ニモマケズ/風ニモマケズ」

縦三七・五×横八六・四センチ(最大値) 板に篆刻彩色

俳句に興味を持ってからかなり長い時間が経ったが、俳壇という場所のことはあまり知らない。もうちょっと正確に言うとだいたいわかったが近づき過ぎないよう心がけている。難しい場所なのだ。俳壇は昔ながらの村社会である。歌人に比べると俳人たちは互いに仲が悪いと言っていいと思う。じゃあ完全に反目しているのかというとそんなことはない。いろいろな面で助け合っている人情世界でもある。まさしく日本の古き良き村社会であり、それゆえ昔の村社会が持っていた息苦しさもある。苦しくもあり有難くもある世界だが、問題はどっぷり浸かると俳句の正確な姿が見えにくくなることにある。

じゃあ俳句の正確な姿とはなにか。最大の問題は俳句を文学と呼んで良いのかという点にある。まだるっこしい言い方になるが、俳句が、というより俳句も文学であるのは間違いない。ただ俳句は文学と言ってしまうとそこからこぼれ落ちるものが多すぎる。俳句はお遊びを含んでおり、そういった要素を排除すると俳句という表現が成り立たなくなってしまう。

要するに俳句は近・現代文学よりも古いのだ。わたしたちは近・現代以降の個人主義(自我意識)文学を文学の基盤(基礎定義)に据えている。が、俳句はそこに完全には重ならない。俳句という表現があり、核心ではあるが俳句という表現の側から見ればその一部が近・現代以降の文学概念に重なっている。俳句は文学だと規定して厳密な論理的整合性を求めれば問題解決となるのかと言えば決してそうならない。むしろ混乱が増す。

俳句界から距離を取って遠目で見た判断だが、水原秋櫻子・山口誓子以降で最も偉大な二十世紀俳人は耕衣だと思う。もちろん二十世紀俳句を一番活性化させ俳句が抱える問題の核心に迫ったのは高柳重信―加藤郁乎―安井浩司の前衛俳句の系譜である。ただこの系譜は完全には総括されていない。将来誰かが必ず総括すると思うが、それまでは俳句の世界のあだ花扱いだろう。俳句に限らず前衛とはそういうもので諸刃の剣なのだ。

重信系の前衛俳句がほぼ厳密に俳句を文学として捉えたことには高い意義がある。しかし文学として捉えすぎたことには功罪がある。が、同時代的に見ればバランスは取れていた。安井浩司は耕衣直系の弟子であり重信や郁乎も常に耕衣俳句に注目していた。耕衣が現代俳句の分水嶺である。前衛的要素と伝統的要素を兼ね備えていた。俳句を文学として捉えながら平然と俳句で遊んだ稀有の俳人である。富澤赤黄男は耕衣と同世代だが「耕衣はどこかいぶかしい」と言った。俳句文学一直線だった赤黄男にはそう映るだろう。耕衣の異様さは俳句界から距離を取った方が見えやすい。

永田耕衣俳画「青不動」

縦三一・五×横九・八センチ 紙本、墨に彩色

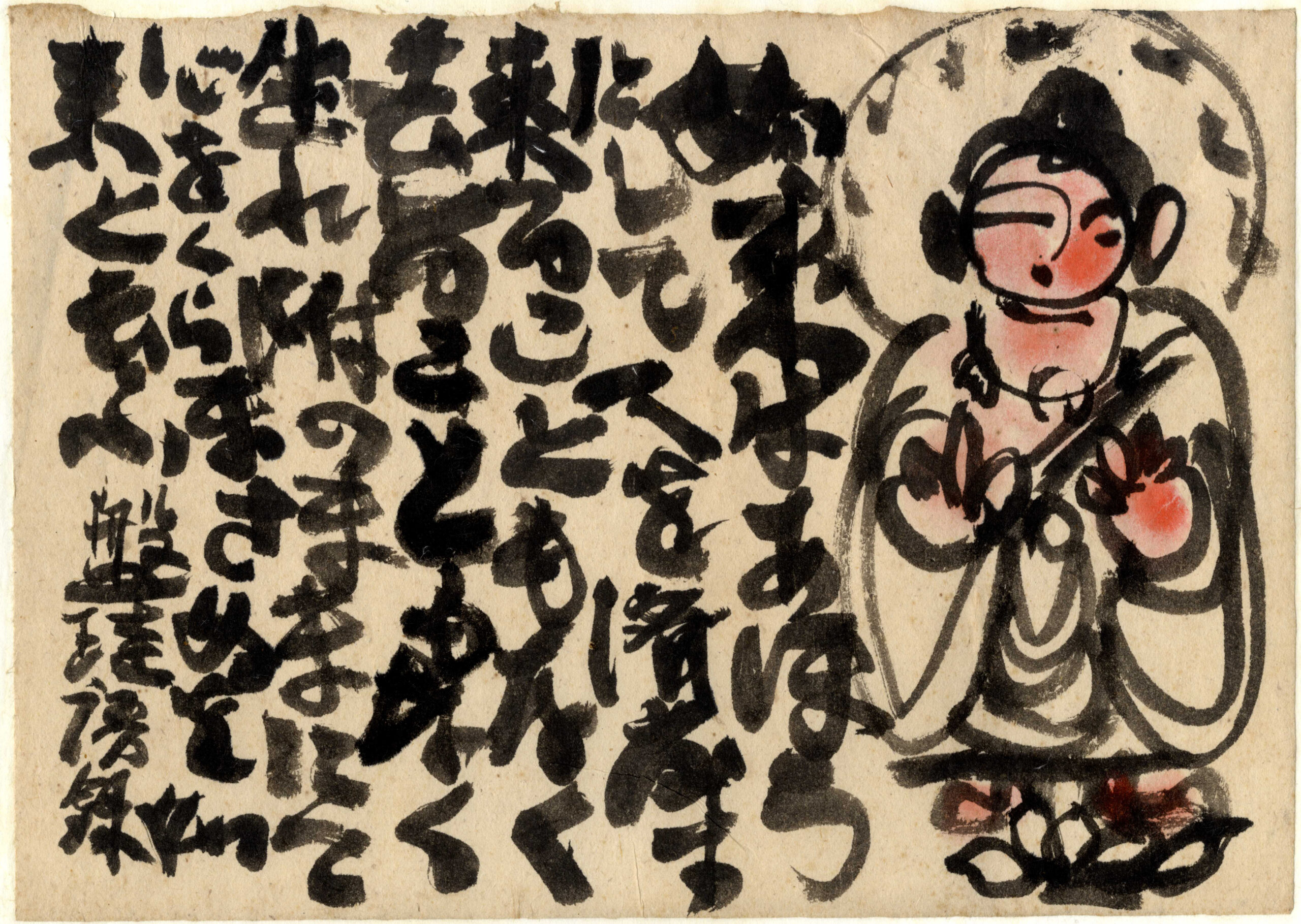

永田耕衣俳画「可愛やかわいや」

縦三五・二×横二四センチ 紙本、墨に彩色

お不動さんは耕衣が好んで描いた画題の一つである。耕衣は棟方志功から贈られた墨絵の不動の絵を所有していたが、ある日志功がやって来て赤色を塗って赤不動にしてしまった。墨の不動様の方がよかったのにと不満を書いていたと思うがこれは青不動である。「可愛やかわいや」は自讃画で「可愛やかわいや饅頭見ても花見ても」の自作俳句に仏様と花が描かれている。耕衣らしい脱力系の俳句だが耕衣的文脈で「自娯」の表現だと捉えることもできる。

俳人は墨書揮毫を求められることが多いが好んで絵を書いた俳人は少ない。本格的に俳画を描き残した俳人はほとんどいないのではないか。耕衣は与謝蕪村と並んで大量の絵を描いた数少ない俳人である。単に絵心があり絵を描くのが好きだったからだとは言えない。彼は俳句狂だった。常住坐臥すべてが俳句につながっていた。つまり自らの俳句に資することしかしなかった。書だけでなく絵も描いたのは俳句のためだったと言ってよい。

俳句の始祖が芭蕉であることは動かないがその大成者は蕪村である。そして蕪村は俳人である前に南画家だった。蕪村俳句が極めて視覚的であることは子規が繰り返し指摘している。子規―虚子から現代にまで続く俳句の基本が写生による視覚表現であるのは言うまでもない。

ではなぜ写生が重要なのかといえば視覚的絵画表現が俳句をモノ化するからである。蕪村が俳句の大成者というのはそういうことだ。蕪村の俳句は一枚の絵のように独立し完結している。つまり俳句は蕪村によって一本立ちの俳句となって成立した。

耕衣俳句は観念的で複雑だというイメージがあるが決してそうではない。視覚的表現が極めて多い。耕衣句集に『物質』がある。たとえ観念であろうと耕衣はその物質化を目指した。絵画表現はそのためにあった。

永田耕衣俳画「如来はあほうにして」

縦二七・七×横二八・九センチ 紙本、墨に彩色

永田耕衣俳画「海は海を」

縦三二・五×横四八センチ 紙本、墨に彩色

耕衣はまた禅語を好んで書き絵を添えた。これも禅好きの耕衣のお遊びだと思われているが決してそうではない。「如来はあほうにして」は「如来はあほうにして人を済度す 来ることもなく去ることもなく生れ附のままにて心をくらまさぬを如来と云ふ 盤珪褾録」と書かれている。江戸前期の禅僧・盤珪永琢の言葉である。「海は海を」の全文は「海は海を辞せざるがゆえに海をなしおほきことをなす 山は山を辞せざるがゆえに山をなしたかきがゆえことをなすなり 昭和三六年十月弐四日田荷軒残菊」である。出典はわからなかったが管子によく似た表現がある。

耕衣が他者のテキストを墨書にする場合、それらは全て彼の座右の銘とでもいうべき言葉である。中でも耕衣が好んで書いたのが禅問答的な撞着的言葉だった。禅問答的な言葉とは何かの真理を伝えようとしているのだが一義的な意味を追っただけではその真意を捉えきれず、読んだ人が考え込み自分で答えを見つけなければならない質の言葉である。つまり耕衣が好んだ『濁』である。禅的に言えば澄むから濁であり濁は清澄を内包する。

この〝濁〟の思想は耕衣文学を貫徹している。耕衣は決して俳句は文学だと言わない。お遊びだとも言わない。端正な伝統俳句を書き平然と前衛俳句を量産する。挨拶の句を書き俳句で遊ぶ。俳句定義などについて問われても決して真正面から答えない。「破調は定型を守る精力的な溢れの形に過ぎぬ」などと言って平然としている。伝統俳句にも前衛俳句にも加担しなかった。

このような耕衣的濁の思想は正しい。俳句で最も正しい姿勢だと言ってよい。必死の人耕衣は表面上は遊んでいた。余裕たっぷりに絵を描き書を書き俳句を詠んだ。俳句を油断させ常に俳句の裏をかこうとしていた。俳句を文学だと言ってもお遊びだと言っても俳句の本質は捉えられない。耕衣は俳句に従順に従いながらその意表を衝いて俳句を驚かせようとし続けた作家である。

永田耕衣俳画「山中無暦日」

縦三一×横四四センチ 紙本、墨に彩色

耕衣は七十代頃に「晩年」と言い出し、八十代には「大晩年」、九十代になると「最晩年」と言い始めた。僕らは長生きすると晩年も三回あるのかと軽口を叩いていた。諧謔好きの耕衣の一種の冗談じゃなかろうかと思っていた。しかし間違っていた。耕衣は晩年を更新し続けていた。

俳句界に限らず年長者に敬意を払うのは当然のことである。ただ文学の世界では年を重ねたからといって自動的に大家になれるわけではない。いわゆる文壇、歌壇、俳壇、詩壇の〝壇〟の重鎮は回り持ちであることが多い。誰かが勤めなければならないが掃除当番のようなもので空席になれば誰かがそれを埋める。

では真に優れた作家、晩年まで本当に尊敬される作家はどういった質の表現者なのか。作風が変化し続ける作家である。表現が固定してしまえばその時点で作家の可能性は本質的に尽きる。表現を更新し続ける作家だけが年齢を重ねても読まれ注目を集め続ける。

耕衣は早くから変化に敏感だった。句集『悪霊』は耕衣六十五歲の時に刊行された第五句集で難解な前衛俳句集として悪名高い。しかし耕衣はこの句集ではっきり変化の重要性を打ち出した。冒頭句は「新人や葵が使う時間の中」である。耕衣は「新人」として「時間」を使い始めた。

「好色の蟹漬かり行く水溜り」「水虫や猿を飼うかも知れぬわれ」「炎天は青の点満つ猿飼えと」「腰高き餅に足音を残す人」など『悪霊』には難解句が多い。どう考えても無理な表現だと言わざるを得ない句だらけだ。しかしそれだけでは終わらないのが耕衣である。

死螢に照らしをかける螢かな

泥鮒浮いて鯰も居るというて沈む

白桃の霊の白桃橋は成れり

秋雨や空杯の空溢れ溢れ

夢みて老いて色塗れば野菊である

無理に無理を重ねた技巧的表現がふっと虚空に抜けている。いずれもはっきりとした視覚的イメージを喚起している。「死螢に照らしをかける螢かな」「泥鮒浮いて鯰も居るというて沈む」のイメージは明瞭だ。「白桃の霊の白桃橋は成れり」「秋雨や空杯の空溢れ溢れ」の句でも現実にはありえないイメージが頭の中に浮かぶだろう。

この視覚的イメージは耕衣が無理に無理を重ねてどこに至り着こうとしているのかを示唆している。視覚的表現はあるイメージを喚起しその解釈は読者に委ねられる。ただいずれの句もイメージは二重でありそれは言語では名付け得ず措定し得ない充実した空虚を指し示している。その囲い込みのために言葉が使われている。中心はあり、しかしそれを決して言語ですべて説明し尽くせないのが優れた詩というものである。

中でも「夢みて老いて色塗れば野菊である」は耕衣代表句の一つと言っていいだろう。生粋の俳人でなければ「野菊である」で句を止められない。四/三/五/六の完全破調でイメージ明瞭であり、かつその意味内容は多くの作家や人の人生に当てはまる。残酷で可憐で静かな諦念に包まれた句である。

永田耕衣墨書「前後裁断」

縦八十×横九十センチ 紙本、墨

耕衣は飄々と俳壇的人生を送った人でもある。多くの俳人と同様に結社誌「琴座」を主宰し門弟を持った。ただ門弟指導に一所懸命だったという気配はない。俳人とは、俳句界とはそういうものといった諦念とも無関心とも言えるような姿勢だった。初心者俳句指導などほとんどやっていないだろう。すたすたと先へ先へと歩み弟子にその背中を見せるだけだった。

安井浩司は同門で耕衣に最も近く仕えた金子晋の「耕衣の門をくぐった瞬間から、我々弟子は捨てられた存在である」という言葉を強く肯っている。その上で「しかし、弟子や他人が捨てられるのは、文学一義においてどうでもよいと言えば、どうでもよいことである。耕衣は、みずから「昨日の我に飽きやすい私」(『與奪鈔』後記)と言っているように、自らを創らんとして、即刻に自らを捨ててゆくのである。来る日も来る日も、昨日の我を捨てて止むことはない。しかも、自己を捨てることが、たぐいまれな自己暗示となっている」と書いている。さすがに弟子は師を深く理解している。俳句の世界ではこういった理解が禅の不立文字のような師系を形作る。師系は本質的に現世利害に基づく結びつきではない。

耕衣の墨書「前後裁断」は縦八十センチ、横九十センチとばかでかい。耕衣作品では最大級の大きさだろう。ただこの墨書、完成品ではない。練習用に書かれている。迷い筆の跡があり何カ所も上からなぞっている。どこかにピリッとした完成品の墨書があるかもしれない。

ただ前後裁断の人だった耕衣さんでも、一発で「前後裁断」の書を決められなかったのかと思うとちょっとほっとする。耕衣さんにとっては世に出したくない作品だろうが諦めてもらうしかあるまい。壁に掛けて毎日眺めている。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2022 / 08 / 22 15枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 永田耕衣の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■