尾形乾山作『「花中真隠逸」鉋目皿』 表

縦一九・五×横一九・一×高二センチ 銹絵(鉄釉)陶器

みなさま明けましておめでとうございます。わたくし、今年から座右の銘を変えることにしました。今までは「臨機応変」だったのですが、今年から「歌って踊って楽しく」にします。要はストレスなく暮らしたい。ま、今でもかなりお気楽ですけどね。

さて、『言葉と骨董』新年初回ということで、今回は尾形乾山作の「花中真隠逸」鉋目皿。恐らく元は五枚組だった內の一枚だろう。乾山は言わずと知れた江戸初期の名工だ。お兄さんは『燕子花図』や『紅白梅図』(ともに国宝)の作者・尾形光琳である。乾山は絵も書いたが能書家の陶工として有名で、その作品は骨董業界ではいわゆるブランドモノに属する。評価が定まっていて多くの人が欲しがる骨董なんですな。ただ『言葉と骨董』の過去コンテンツを読んで(見て)いただければわかると思うが、わたくし、いわゆるブランドモノ骨董にはあまり興味がない。しかし毎回変な骨董というわけにもいかないので、新年を寿ぐ意味でも今回は名品の端くれに当たるかもしれない作品について書きます。

で、〝かもしれない〟と書いたことからわかるように、この作品の真贋にはイマイチ自信がない。でもそれはそれでいいとして話を進めてゆくことにします。以前から骨董の真贋について書きたいと思っていたのだがこれという作品が見当たらない。贋作は腐るほど骨董業界に満ちているのだが一目で贋作とわかる作品はやはり面白くないのである。

今まで見た最高の贋作は実業家だった細見古香庵所蔵の天平伽藍石である。丸く成形された石の中に花のような模様が彫られている。古香庵が最初に入手した時は苔で覆われていて、品物の購入を勧めた骨董商がわざわざ石の発掘場所にまで案内してくれたのだという。古香庵相手なので当然かなり高額だったはずだ。

ところがこの作品、終戦後の物資不足の時代に石を丸く切り出して花形の溝を彫り、そこにニクロム線を埋め込んだ代用電熱器が化けたものだった。コードやニクロム線を外し苔で覆われるまで放置して天平時代の作に見せかけた贋作だったのである。騙されたのだがその経緯を書いた古香庵さんの文章は「骨董屋、お見事」という感じで清々しかった。確か雑誌「太陽」の古い号に載っている。この作品は今でも京都の細見美術館の庭に敷石として埋め込んであるはずだ。

『なんでも鑑定団』を見ていても意外な作品が真作だったり、本物間違いなしの作品が贋作だったりするのが番組の見所である。骨董を買い始めた頃、僕は両親から「マトモな人間は骨董に手を出したりしないものだ」とえっらい勢いで怒られたことがあるが、それはまったくその通り。骨董好きが百人いれば百人全員がホンモノを買っているつもりでいる。が、専門家や目利きに見せると贋作だらけというのは珍しくない。古美術が好きというだけで自然と目が利くようになるほど甘い世界ではないのである。

ただそれでも性懲りもなく骨董を買い続けていると、当初面白かった真贋判定がそれほど面白くなくなってしまう。贋作は贋作に過ぎないという感じになるんですね。プロの骨董屋だろうと一度も贋作をつかまなかった人は絶対にいない。ただプロ・アマ関係なく贋作をつかめば公式百メートル競技でフライングで失格になったようなものである。スタートすらできなかったということだ。だから「ダメか」で手放してしまえばいい。ただ失敗から何か学ばなければ、なおさら面白くもなんともなくなってしまう。浮世離れした骨董の世界で厳しい現実を直視しなければならない。

骨董は難しいようで簡単な面もある。簡単というのは骨董は徹底したデータベース世界だからである。古くから存在している有名作品になればなるほどデータはぶ厚く集積されている。そのデータベースに照合すれば99パーセントの確率で真作か贋作かの判断はつく。問題は品物を目の前にした時に自分がデータベースを持っているのか、ちゃんと思い出せるのかということだ。当然、全ジャンルを網羅している専門家などいない。

たいていの場合、骨董はその場で買うか買わないかを判断しないとすぐに他人に買われてしまう。即断しないと手元に物が来ないことがほとんどなのだ。必然的に贋作をつかむ確率が上がる。特に初見の骨董で失敗する場合が多い。買ってから物について調べたのでは遅い。

で、僕は乾山作品を初めて買った。乾山は漫然と美術館や図録で見ていてちょっとした知識はあるが、キチンとしたデータを持っていない。かなりリスキーな買い物だった。今回はそのあたりから説明してゆきます。白か黒かの真贋判定よりも、骨董を買う際の機微と真贋調査の方法について書いた方が面白いかもしれない。

例によって行きつけの骨董屋が乾山を買ってきた。乾山と言えば贋作を疑うのが常識である。骨董の作家物陶器で一番贋作が多いのが乾山かもしれないというくらいだからである。「ホンモノなのぉ?」とバカみたいな質問をすると「僕はだいじょうぶだと思います」と骨董屋は真顔だ。「理由は?」と聞くと「いい匂いがするからですぅ」とお馴染みの答えが返ってきた。この骨董屋、言語能力はからっきしだが嗅覚はえらく鋭い。もちろん外れることもある。ただ買うか買わないかは自己責任である。さて、乾山に関する乏しい知識の総動員ですね。

乾山は色絵の方が高い。真作は小品の花型向付を手に取ったことがあるだけだがグラム当たり単価がやたらと高かった。とはいえそれは緑釉一色の数物(同じ色と形の器をたくさん作っている)だったのでまだ安かったはずだ。絵の出来によるが色絵小皿なら一枚30万円から、これも絵の出来と大きさにもよるが四角い角皿は100万円からというのが最低価格の相場だろう。もっと高いかもしれない。ただ色絵の初歩的真贋判定は比較的容易だと思う。

乾山作品は二五〇年くらい前に作られている。物は百年くらいじゃほとんど変化しない。五十年くらい使ってる物って身近にけっこうありますよね。しかしなぜか二百年以上以経つとドッと古びてくる。焼物では特に陶器がそうだ。所有者が代替わりして箱などにしまい込まれるからかもしれない。また乾山は実用器だから必ず一定期間使われている。発色鮮やかでテラテラした色絵作品はまずアウト。せいぜい五十年、百年くらいしか経っていない。

それに比べれば陶体に白泥を塗って、その上からサラサラっと鉄釉で絵と漢詩を書いたいわゆる銹絵作品は比較的安価だ。数も多い。しかし真似しやすいので贋作・模倣作が真作の数千倍、数万倍はある。買う気がなかったので手に取ったことはないがかなりの数を見てはいる。厄介なことにどれもこれも同じに見える。こりゃ腰を据えて勉強しないと買えない骨董だなーと思っていた。あ、手に取らないようにしていたのは目が曇るからです。贋作をまじまじと見ると目がそれを覚えてしまってよくないんですねぇ。

じゃ、なぜ買うことにしたのかというと一つ目の理由は器形。市場に溢れている贋作乾山作品の90パーセントは正方形か長方形の作品である。角が直角で縁も直角に立っている背の低い枡のような形をしている(角皿と呼ぶ)。しかし骨董屋が買ってきた鉋目皿はその名の通り内側に鉋をかけたような跡があり、角も丸みを帯びた平皿(平向付)の形である。贋作を真作として流通させる場合は人々の目に最も馴染みのある形の作品を作るのが常道だ。一番数の多い角皿ではないことが引っかかった。ただし乾山鉋目皿は初めて見た。二つ目の理由は書。嫌味のない流麗な書に見えた。三番目の理由は値段。こなれていた。これは言うまでもないですね。

ただこういった知識を援用した判断は諸刃の刃である。人が贋作をつかむとき、頭の中で言葉を巡らして「こういう作品もありだよなー」と自己説得している場合が多い。しかし今買わなきゃ次骨董屋に行った時には確実に売れている。「ま、贋作でもいっか」と買ってから調べることにしたのである。調べ物、大好きなのです。

さてここからは真贋調査。資料は前から欲しかったリチャード・ウィルソン、小笠原佐江子さん共著の『尾形乾山』全三巻を買って主に参照した。まずは器形から。

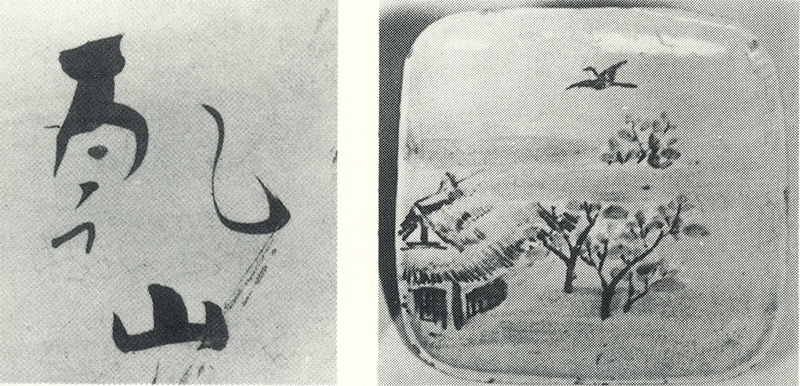

【参考図版】『色絵花鳥図鉋目皿』 右表 左裏の「乾山」サイン

縦一九・三×横一九・三×高一・八センチ 色絵陶器

チャード・ウィルソン、小笠原佐江子共著『尾形乾山』より

乾山作品が焼物を作り始めた京都鳴滝時代と、同じく京の二条・聖護院時代、そして晩年の江戸・入谷時代の三つに大きく分けることができるのはよく知られている。これは漫然と乾山作品を見ていてもなんとなく頭に入ってくる常識ですね。

鳴滝、二条・聖護院時代の初中期には色絵が多い。鳴滝窯開窯は江戸初期の貞享四年(一六八七年)頃とされていてこの時代伊万里はまだ普及していなかった。特に色絵は難しく、初期の色絵伊万里である古九谷様式が登場するのは十七世紀半ば以降だと推定されている。しかも生産量が少ない注文品だった。そのため長らく大クライアント(注文主で購入者)だった加賀前田藩の地元(石川県)で古九谷は焼かれたのだという伝承も生まれたりした。

江戸初期には頑丈な色絵磁器(伊万里)は貴重で高価だった。また野々村仁清から始まる器形も絵付けも完璧な色絵陶器(京焼)と比べると古九谷は野暮ったかった。割れやすいが当時は京焼の方が美術的完成度は上だったのである。仁清、本阿弥光悦の影響下で作陶を始めた乾山初中期作に色絵が多いのは当時の需要の反映である。銹絵より色絵陶器の方が値段が高くもあった。

『色絵花鳥図鉋目皿』はチャード・ウィルソン、小笠原佐江子さん共著の『尾形乾山』に掲載されている初期鳴滝窯時代の作である。乾山が早い時期から鉋目皿と呼ばれる器形の作品を作っていたことがわかる。ただし図版はモノクロだが色絵作品である。また「乾山」のサインは器の裏に入っている。伊万里などを除き、乾山色絵作品では器の表にサインを入れることはまずない。全期間を通じて表にサインがあるのは絵と賛(漢詩)で構成される銹絵がほとんどである。

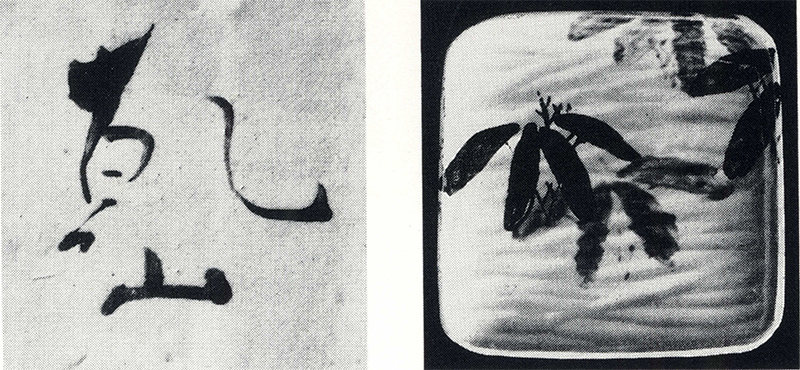

【参考図版】『銹絵絵替わり鉋目皿』(5枚)

縦一一×横一二・五×高二センチ 銹絵陶器

チャード・ウィルソン、小笠原佐江子共著『尾形乾山』より

全作品を網羅しているわけではないだろうが、次に『尾形乾山』に鉋目皿が現れるのは乾山後期の江戸・入谷時代。乾山は享保十六年(一七三一年)六十九歲の時に江戸に下り入谷で窯を開いた。栃木の佐野(佐野乾山贋作事件で有名ですね)や長崎などに旅をして作陶したことも知られているが、八十一歲で没するまで江戸で暮らした。

乾山の江戸下向はまあ都落ちと言っていい。伊万里焼は急速に技術が発展し、乾山晩年の享保、元文、寛保時代には最盛期を迎えつつあった。庶民には手の出ない高級食器だったが染付、色絵で極めて完成度の高い作品が量産され始めていた。重くて割れやすく汚れもつきやすい陶器よりも磁器の方が喜ばれたのは当然である。

江戸元禄は太平の世が定まった時代で景気のいいバブル時代でもあった。それに呼応して松尾芭蕉、井原西鶴、近松門左衛門というその後の江戸文化に決定的影響を与えた文人(芸術家)も現れた。芭蕉が江戸深川に庵を構えそこで名作「古池や蛙飛びこむ水の音」を詠んだのはよく知られている。絵画では乾山の兄・光琳が代表格で宝永元年(一七〇四年)に江戸に下向している。四人とも関西人で江戸文化最初の興隆は先進文化圏だった京都・大坂からもたらされた。

乾山の江戸下向は光琳より二十七年も後だが京で乾山焼が下火になったのが原因だろう。ただ京の貴人陶工である乾山の名声は江戸にも届いていたはずで、それを頼みにしての江戸移住だったと推測される。今では高値で取引される貴重な骨董でも生産量は当時の市場の影響を受けている。唐津も古九谷もある時期以降作られなくなる(最盛期とは姿形が変わってしまう)が要は需要がなくなって売れなくなったからである。

江戸・入谷時代でも乾山は色絵陶器を作っている。が、絵と漢詩を描いた(書いた)銹絵が激増する。比較的安価な銹絵陶器を量産して売る必要があったのだろう。ただ大きく質が下がったのかというとそうでもなく、サラリと描いた(書いた)ゆえに乾山の腕の冴えが表現されている作品もある。『銹絵絵替わり鉋目皿』(5枚)は器形は別として絵と賛はいわば後期乾山の定番的作品。サインは「乾山省画」で省略した絵と漢詩ですよという意味になる。僕が買った乾山はこの時期の作品(もしくは模倣品[贋作])だと推定できそうだ。

【参考図版】猪八作『銹絵松図鉋目皿』

縦一七×横一七センチ 銹絵陶器

【参考図版】『色絵絵替わり鉋目皿』(5枚の內の1枚) 右表 左裏の「乾山」サイン(模倣作)

縦一七・一×横一七・一×高一・七センチ 色絵陶器 アート・コンプレックス美術館(アメリカ)蔵

共にチャード・ウィルソン、小笠原佐江子共著『尾形乾山』より

あまり鉋目皿という器形にこだわってもしょうがないのでまとめのようなものを。『銹絵松図鉋目皿』は乾山江戸下向後に養子となった猪八の作である。日本文化の大きな特徴だが新たな文化・工芸を生み出した人の業績は、その後、二代、三代と家元芸として継承されることが多い。猪八は乾山生前にその陶芸を受け継いだ人なのでかなり忠実に乾山書画の技法を体得している。『銹絵松図鉋目皿』は乾山兄光琳の絵を写しましたという意味の簡略な「光琳」銘が右下に入っているので乾山・光琳合作ではないとすぐにわかる。が、これがなければ迷う出来映えの作品である。乾山焼は乾山の死後、京乾山、江戸乾山の家元芸として続いた。代々の作者がわかれば作家物だが本歌(骨董の世界では真作を本歌と呼ぶ)に紛れることもある。

『色絵絵替わり鉋目皿』(5枚の內の1枚)は『尾形乾山』では「乾山焼支流」に分類されている。猪八のような正統後継者以外にも京都(京焼)などで乾山焼模倣作は大量に作られた。これも日本文化の特徴の一つで南画の大家・富岡鉄斎が若い頃待童をした太田垣蓮月尼は陶芸家としても知られるが、蓮月生前から京都で本歌を真似た蓮月焼が作られていた。たいていはパッと見て違和感を覚えてしまう作品だが、当時は著作権(パテント)がなく悪意の贋作制作の意識も薄かった。人気があればどんどん模倣品が作られていったのだった。

『色絵絵替わり鉋目皿』は見てすぐに乾山本歌じゃないなとわかる出来だが「乾山」銘だけはよく真似ている。こういった模倣作を十把一絡げに贋作と言ってしまうのは可愛そうだが、真作との弁別という意味では大量に作られた模倣作が真作鑑定をとても難しくしている。

【参考図版】『銹絵菊図角皿』

出光美術館開催『江戸絵画の文雅―魅惑の18世紀』出品作

次に絵と賛の検証。光琳が絵を描き乾山が書を書いた兄弟合作の『銹絵菊図角皿』が伝わっている。光琳の菊図に乾山の「花中真隠逸 浥露倣深秋」(陶淵明の作らしいが調べていない)の賛が書かれている。出光美術館開催の展覧会に出品された作品だが図録が出てこないのでどこの(誰の)所蔵品かは確認できなかった。同じ画題と賛の兄弟合作が藤田美術館にも収蔵されている。多くの人の目にはなんてことのない素朴な作品に見えるかもしれない。しかし光琳画・乾山書作品は一千万はする。骨董、恐るべしである。

光琳・乾山兄弟合作は初期の鳴滝窯時代に集中している。光琳がとても自尊心が高く鼻っ柱の強い芸術家だったのは確実である。またそれに見合う凄腕の絵師だった。乾山が下手な絵師だったとは言えないが光琳と比較すれば見劣りする。実際乾山の絵師としての評価は決して高くない。まあ言ってみれば焼物の絵としてちょうどいいくらいの腕だったのである。

弟が鳴滝で窯を開いて焼物を作り始めたので光琳が訪ねて来て絵付けをしたのだろう。ただ光琳の絵は「絵はこういうふうに描くものだよ」といった風に堂々としている。お手本を示したわけだ。「光琳」のサインも大きく伸びやかである。対する乾山はの書は魅力がない。「これは本当に乾山なのか?」と疑ってしまうほどである。能書家なのだが偉大な兄の前で腕が萎縮してしまったようだ。乾山が光琳をとても尊敬していたことはよく知られている。乾山の書としてはあまり参考にならない。

いずれにせよ今回取り上げた『「花中真隠逸」鉋目皿』の絵と書のオリジナルは鳴滝窯時代の光琳・乾山合作である。乾山が光琳を畏敬していたことは後年光琳画を数多くの作品で描いていることからもわかる。

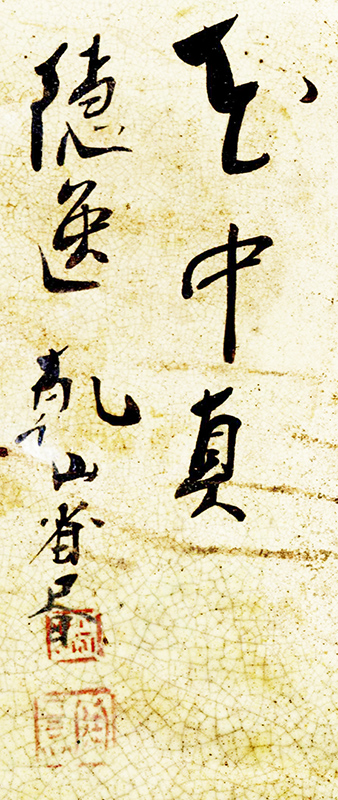

『「花中真隠逸」鉋目皿』賛 拡大図

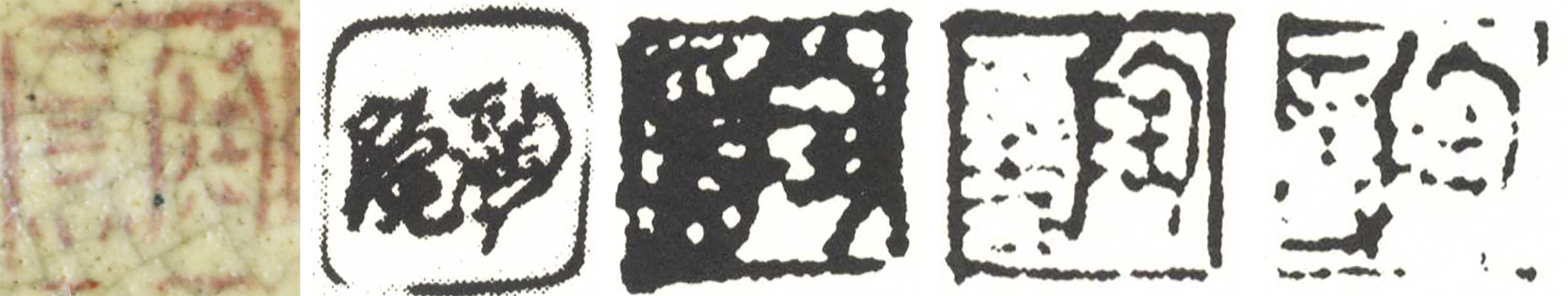

『「花中真隠逸」鉋目皿』の賛の部分の拡大図である。「花中真隠逸 乾山省画」(「花」と「画」は略体)とあり「尚古」「陶隠」の印がある。光琳・乾山合作では「花中真隠逸 浥露倣深秋」の全文だがその前半部だけが書かれている。

明治維新以降、特に現代に入るとわたしたちは絵画を感覚で見る(鑑賞)することに慣れている。それが一般的な絵画鑑賞法だと言えるほどだ。しかし江戸以前の絵画は徹底して意味に基づいている。オリジナル漢詩の前半部分だけ書いているのは手抜きだが「乾山省画」というサインの意味に一応は合っている。初中期の乾山サインは「乾山深省書」だが銹絵陶器を量産するようになる後期は「乾山省画」または「乾山省」の銘が激増する。省略した絵と賛ですよというサインはいわば乾山の作家としての誠実さの表れである。もちろんだからと言って『「花中真隠逸」鉋目皿』が真作だと断定できるわけではない。

乾山は江戸・入谷時代に養子猪八のほかに渡辺素信を絵師として使っていたことがわかっている。入谷時代を前期と後期に分けると乾山焼きが猪八に継承される後期のことだったようだ。『「花中真隠逸」鉋目皿』は雅印から入谷時代前期作ではないかと思うが菊図は簡略で乾山筆かどうか判断がつかない。ただ現代作家もそうだが工房で職人を使っていても作家は必ず作品のどこかに自分の爪痕を残している。書は乾山でいいと思う。残る手がかりは書の書体ですね。

『尾形乾山』から乾山真作の書(後期のもの)と雅印を拾って『「花中真隠逸」鉋目皿』のそれと比較してみた。「花中真隠逸」の內「逸」だけ草体の字の例が見つからなかった。乾山の書は右肩上がりである。とにかく右上に書が跳ね上がる。銹絵陶器を量産し始めてたくさんの書を書かなければならなくなった後期ほど右肩上がりになる。

学者さんがどういった方法で真贋鑑定をしているのかは知らないが、書体比較から推測して『「花中真隠逸」鉋目皿』はかなり高い確率で真作と言えそうだ。また乾山真筆は縦棒が太いことが多い。たとえば「乾」の「十」部分の縦棒、「山」の真ん中の棒が太い。どの模倣品も「乾」の字は注意を払って似せているが「山」字の模倣が甘い。雅印については乾山は複数種類の雅印を使っており、陶器に押して焔で焼かれると微妙に変型してしまうので決定的な類似点は見出せなかった。

この作品が真作だとすればかなりのラッキーである。今回のような骨董の買い方をするとたいていハズレる。もちろんとても腕のいい贋作者がいて、乾山専門家の目から見ればこの作品も模倣作(贋作)だという可能性はある。

尾形乾山作『「花中真隠逸」鉋目皿』 裏

最後は『「花中真隠逸」鉋目皿』の裏行き(裏側の作り方)。四つ脚が付いている。各種図録を調べたのだが裏まで写真掲載したものは少なく脚付きの乾山作品は確認できなかった。これについてはペンディングですね。

いずれにせよ最低でもここで書いたくらいの調査をやらないと骨董の真贋は推測すらできない。陶器に限らず古美術作品すべてに当てはまることである。古美術は雰囲気で買って自分の思い込みで真贋判定してはいけないのである。物を買って疑問点があれば毎回納得ゆくまで客観的に調べる必要がある。特に乾山は富裕層が金余りになっているせいかだいぶ真贋が甘くなっているようだ。もちろん調べても調べてもわからないことはあるが経験値は間違いなく蓄積されてゆく。

今回はチャード・ウィルソン、小笠原佐江子さん共著の『尾形乾山』を頭から尻尾まで読んで、乾山についてある程度体系的知識を得られたのがとても有意義だった。物を買わなければ本腰を入れて調べようとはしませんからね。骨董の真贋鑑定にうつつを抜かしてヒマ人だなーと呆れられるだろうが物書きにとっては物と同じくらい体系的知識が必要である。色々な場面で活用できるようになるんですね。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2022 / 12 / 22 19枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 尾形乾山の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■