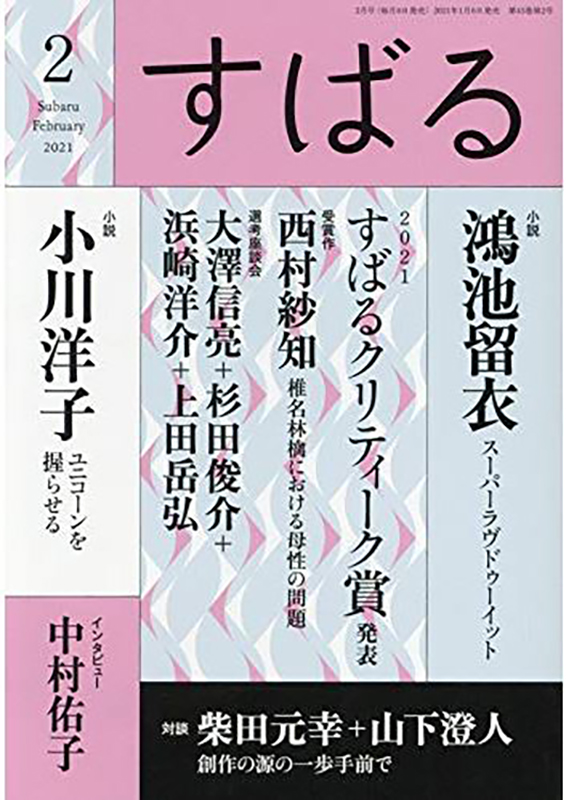

今号は小川洋子さんが「ユニコーンを握らせる」を発表しておられる。個人的思い出になるが小川さんの初期作『薬指の標本』はとても印象に残っている作品だ。

『薬指の標本』は新潮一九九二年七月号発表なのでもう三十年ほど前の作品になる。読んだのは発表されてから数年後だが、きっかけは知り合いの女性からとてもよい小説だと勧められたことだった。しかし読んでみたがピンとこなかった。そこでほかの小説好きの女性にも尋ねてみたが、皆口を揃えて良い作品だと言う。だから何度か読み返した。読み返してみて初めて「ああなるほど」と思うところがあった。

僕は性別男で、まあいわゆる男のジェンダーを生きている。それはそれでメリット・デメリットがあるわけで、同じことが女性にも当てはまる。男と女の生物学的違いを言い出してもジェンダーといった社会的差異を持ち出しても結論は出ないだろうが、男女で小説の好みの違いが出るのは確かなことである。女性読者から絶大な支持を得ているが、男の小説好きに聞いて廻っても『薬指の標本』が大好きという人は一人もいなかった。

『薬指の標本』が女性に好まれる理由は端的に言えば欠落とイデアにある。そしてこの二つは不分離の相関関係にある。欠落がなければイデアは生じない。つまりイデアとはそもそも不可能な欠落の上に現れる観念である。『薬指の標本』は一種の観念小説である。

『薬指の標本』の冒頭の方に比較的長い風景描写があったはずである。最初読んだ時は枚数稼ぎじゃないかなと思ったが、そうではなかった。主人公は一人で歩いている。目的地が決まっているかどうかは別として歩けば必ずどこかに辿り着く。辿り着くためには歩かねばならず、そこで起こる何事かは主人公一人の観念の結晶だから孤独である必要がある。そのためにいささか幻想的な風景描写が援用されている。

小川さんは流行作家であり『博士の愛した数式』を始めとしたヒット作をお持ちだ。小説テクニックにも長けていて題材の取材範囲も広い。ただ『薬指の標本』に描かれたような欠落とイデアの観念性はいまだに小川作品の非常に強い魅力になっていると思う。

ローラ伯母さんの家には四泊した。入学試験の前々日に到着し、筆記試験と面接を受け、次の日においとました。

会うのはその時が生まれて初めてだった。伯母さんと言っても、親族の中で、誰とも血がつながっていなかった。父方のお祖父さんの、若くして亡くなった先妻の連れ子、というのが正確な説明なのだが、子供が理解するには複雑すぎた。(中略)

ただ、彼女を本当の名前で呼ぶ人は誰もいなかった。

〝昔、女優だった人〟

滅多に話題に上ることはなかったが、親戚の集まりか何かの折り、ふとした拍子に誰かが思い出す時は必ず、この呼び名が使われた。

小川洋子「ユニコーンを握らせる」

「ユニコーンを握らせる」の主人公は私で、受験で遠縁のローラ伯母さんの家に泊まった。小説はその時の回想である。私は受験に失敗して地元の大学に通うことになったのでその後二度と伯母さんに会っていないとある。またローラ伯母さんという名前は一種のニックネームだが本名が明かされることはない。ローラ伯母さんは本質的にローラという名前の女性なのだ。

常識的に考えれば不自然な設定である。いくら遠縁とはいえ二度と会うことのない伯母さんの家に泊まることは普通ないだろう。なんらかの交流があるはずだ。ましてや印象深い女性なのである。また日本人の伯母さんをずっとローラという名前で通すのも奇妙だ。当たり前だが日本人名としての過去がある。

しかしそれでいいのである。あるいは小説とはそういうものである。日常を忠実に描くリアリズム小説でもその内容はフィクションである。それを肥大化させてゆけばあからさまなフィクションでも良いことになる。フィクションが読者に浮ついた虚構と写ってしまう理由は作品で表現したい観念軸が揺らいでいる場合が大半である。表現したい観念が明確ならフィクションはフィクションでなくなる。そういった設定が小川さんは本当に上手い。ローラ伯母さんはテネシー・ウイリアムズの戯曲『ガラスの動物園』のヒロインだからローラ伯母さんである。

「〝一人もこないわよ、母さん〟」

不意に、伯母さんの声が部屋中に響き渡った。驚いて私は「えっ」と聞き返すことも、意味を考えることも忘れ、ただスプーンを握りしめていた。それまでのお喋りとは明らかに異なる口調だった。単に綺麗な声というのではなく、そこに張りと厚みが加わり、複雑な表情が織り込まれていた。この痩せた老人から発せられたとは信じられないくらいの勢いで、一音一音が空気を突き抜けていった。

伯母さんの視線はカップの底に注がれていた。猫背はのび、目には光が宿っていた。ようやく私は、自分が茶葉と間違えていたのは、底に刻まれた文字なのだと気づいた。

〝一人もこないわよ、母さん〟

カップには読めるか読めないかほどの小さな字で、そう書いてあった。

同

伯母さんの家は海が見渡せる素晴らしい場所にあったが、古びた公団団地の一室で部屋の家具も少なかった。古びてもいた。伯母さんは美しい風景に囲まれながら滅びてゆく人である。

私は伯母さんが煎れてくれた紅茶をいっしょに飲む。紅茶が少なくなるとカップの底に茶葉が残っているのが見えた。しかしそれは茶葉ではなかった。ウイリアムズの『ガラスの動物園』の一節が書かれていたのだった。

〝一人もこないわよ、母さん〟。カップの底に文字が現れるのと同時に伯母さんはセリフを口にした。舞台女優に戻った張りのある美しい声だった。「複雑な表情が織り込まれていた」ともある。

ローラ伯母さんの食器にはランダムに『ガラスの動物園』のセリフが書かれていて、食事などが終わりそれが現れるたびに伯母さんは女優に戻ってセリフを口にした。ただ伯母さんはプロの女優として活躍していたわけではない。「若い頃、女優志望だった伯母さんは、ある資産家が作った劇団に誘われて参加した。実質は、愛人の立場だった」「こけら落とし公演は『ガラスの動物園』と決定したところで資金が行き詰まり、すべては中途半端なまま放り出された」「『ガラスの動物園』が上演されることは一度もなかった」とある。

では伯母さんは上演されなかった初舞台が心残りで今もセリフを発しているのだろうか。パトロンだった男を今も慕っているのだろうか。もちろんそうではない。

『ガラスの動物園』は登場人物四人の小さな劇である。語り手はトムだが一家を支配しているのは母のアマンダである。長男のトムはアマンダに反抗してやがて家を出て行くことになる。妹のローラは家に残る。足が不自由なせいで内気で、自立のためにアマンダにビジネススクールに通わされるがそれも続かない。アマンダの心の拠り所はガラスの動物園だけだ。ガラスでできた動物のささやかなコレクションを持っている。劇のラストでローラはほのかな恋心を抱くジムと最初で最後のダンスをする。彼には許嫁がいて恋人になることはできない。ダンスの最中にアマンダがポケットに入れていたユニコーンの角が折れる。儚いイデアは壊れた。しかし現実のガラスのユニコーンが壊れたからこそイデアは永遠のものになる。伯母さんはローラそのものだ。

「そのあとも、ずっとローラはジムを待ち続けるわ」

開かれた両手の中にあるのは、ガラスのユニコーンではなく、やはり編みかけの手袋だった。

「素直で、朗らかで、どこか安らかな場所へ導いてくれる青年紳士を」

握り締められていた手袋は、毛糸が絡まり、縁が丸まっていた。

「辛抱強いローラはいつまででも待つ。黙々と、延々と。泣きごとを言ったりしない」

「でもジムには、恋人がいるんでしょ?」

私は言った。

「それが何だっていうの?」

伯母さんは丁寧に縁をのばし、また最初から網目を数え直した。スタンドの明かりはかろうじてその手元まで届いているようだった。小鳥たちはねぐらへ帰り、船は港につながれたのか、ベランダの向こうからは、もはや何の音も聞こえてこなかった。

「待ち続けていなかったら、誰も戻って来ることはできない・・・・・・」

同

ああいいね、と思う。日本の女性作家が書く最良の小説では男はほとんどの場合イデアである。単純に現実離れした理想という意味ではない。男は出世欲、金欲、虚栄心、女への激しい性欲にまみれたどうしようもない現世の存在である。醜くもある。女たちは男に振り回され傷つきそして志向する。男が現世的欲望にまみれればまみれるほど女の観念は上昇する。江國香織さん的に言えば〝神様〟である。男は苦しみと歓びを与えてくれる厄介な存在なのだ。ただ女性たちが傷つけば傷つくほど男のイデアは純化される。それは男でなければならないが、男でなくてもいい。現実が苛酷で残酷であればあるほどイデアは純化される。

『ガラスの動物園』の語り手トムにとって、故郷とは現実の場所ではなくローラのガラスの動物園である。それと同様に「ユニコーンを握らせる」の私の故郷はローラ伯母さんの小さな海辺の部屋だ。こういった観念を抱えている限り小川洋子さんの小説は魅力を放ち続けるでしょうね。

大篠夏彦

■ 小川洋子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■