しばらく前から文學界、新潮、群像、すばる、文藝のいわゆる文芸五誌の時評を行っている。純文学五誌である。この五誌の新人賞を受賞した作家がいわゆる純文学作家として認知されるわけだ。暗黙の了解として文芸五誌の新人賞を受賞していない作家はプロ純文学作家として認められない。そして純文学五誌の新人賞を受賞した新人作家の中の最優秀賞新人賞が芥川賞ということになる。もちろん例外はあるがかなり稀である。そして芥川賞は実質的に文學界版元の文藝春秋社独占コンテンツである。しかし文學界以外の文芸四誌編集部も自社新人賞作家が芥川賞を受賞するのを心の底から願っている。芥川賞でも受賞しない限り純文学小説は売れないという切羽詰まった状況も影響している。そういった翼賛システムがある限り、今後も文學界が純文学界の代表であり続けるだろう。

ならば純文学小説新人賞を狙う、さらには純文学小説新人作家の中の最優秀賞である芥川賞を受賞するには文學界を研究して傾向と対策を練ればいいということになりそうだ。が、これが難しい。文芸五誌を読み比べればわかるが文學界だけ毛色が違う。他誌では秀作と凡作がだいたい分かれる。しかし文學界掲載作品は違う。茫漠とした言い方になってしまうが、いいとも悪いとも言えないような作品が掲載される。テーマが一貫していないとか小説技術が下手だとか指摘できるような作品は少なく、ああ、まあ、こういう書き方でこういうテーマなら一貫してるけど、これ、読者が食いつくのかねという作品が多いのだ。

つまり明確に文學界独自の小説の好みはある。だがしかし、その基準が部外者には今ひとつ掴めない。新人賞や芥川賞受賞作品を読めば結果論として文學界好みだねとは思うが、演繹的に好みのコアを探れない。しばしば「文壇は難しい場所だ」と言われるが、文學界を見ているとまったくその通りだなと思う。これはこれで日本的幽玄とか侘び寂びで、誰一人説明できるものではなくて、そういった純文学界最高の権威に振り回されること自体が作家や文芸誌編集部の愉楽なのかもしれませんが。

ただいまご紹介いただきました岡島謙吾です。ふだんは所沢のスーパーの鮮魚売場で働いています。どうも皆さん、こんにちは。

わたし、講演というのは初めてなんです。(中略)

どうしてこうなったのか。きっかけは一通の手紙です。差出人は、世界オーラルヒストリー学会の日本支部長でいらっしゃる、蓮田由理子先生です。(中略)蓮田先生というのは古風なかたのようで、文面は手書きでした。そのときには、とくに講演を頼まれたわけではなかったんです。ただ恐竜時代の出来事のお話をぜひ聞かせていただきたい、と書いてありました。

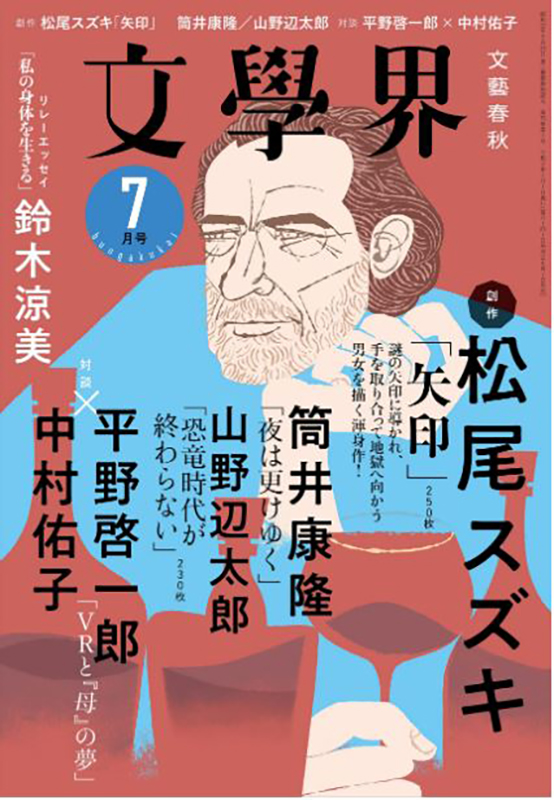

山野辺太郎「恐竜時代が終わらない」

山野辺太郎さんの「恐竜時代が終わらない」の主人公は所沢のスーパーで働いている岡島謙吾である。五十歲の平凡な男だ。岡島は世界オーラルヒストリー学会日本支部長の蓮田由理子から手紙をもらい講演することになる。内容は恐竜時代の出来事の話である。岡島は子どもの頃に父親から恐竜時代の話を聞かさせていて、父親は祖父から、祖父はその父から恐竜時代の話を聞いて代々語り継いで来たのだという。蓮田はあるルートで岡島の存在を知り話を聞きたいと申し出たところ、岡島は講演形式なら話すと言って承諾したのだった。

オーラルヒストリー学会についての詳しい説明はない。ただ岡島が講演する教室の隣では卑弥呼の子孫を名乗る人が講演している。オーラルヒストリー学会は民俗学のように正史以外の口碑を集める学会ではなく、岡島のように恐竜時代を知っている、あるいは卑弥呼時代の記憶を継承していると言う人たちの話を聞く学会のようだ。話の真偽よりも語り手の精神状態を探る学会なのかもしれない。岡島は彼の幼年時代の思い出と父親から聞いた恐竜時代の話を交互に話す。

「父さんは、空しくないの?」

「なに、俺が?」と父さんは矛先が自分に向けられたことに戸惑ったように問い返します。

エミリオは言いました。

「朝起きて、葉っぱを食べて、水を吸って、石を飲んで、歩きまわって、夜になったら寝る。こんな単調な日々を僕の何倍も積み重ねてきたのが父さんなんだから、空しさだって、僕の何倍も積み重なっていておかしくないはずだ。いったいどうなってるの?」(中略)

「父さんの空しさか・・・・・・」と父さんは答えを探すようにしばし沈黙したのち、「なくなったとは言えんなあ。おまえの言葉を使うなら、いろいろなことで『紛らわして』いるのかもしれないし、どこかにそっとしまい込んで、見て見ぬふりができるようになったのかもしれない。そうとも・・・・・・、そうか、わかったぞ。父さんの空しさは、ただ自分のなかにしまっておくだけでは収まらなくて、いくらか、おまえに受け継がせてしまったんだ。それでおまえが空しくなってしまった一方で、その分だけ俺の空しさは薄まったんだろう。」

同

小説は岡島の講演、つまり彼一人の独白という形式である。そして恐竜時代の話をする前に、岡島はえんえんと彼の幼年時代について話す。純文学小説の一つのパターンとして、恐竜時代を話すと言いながら、最後までそれを語らないのかなとも思ったが、ちゃんと岡島は恐竜時代の話を始める。

エミリオは草食恐竜のプラキオサウルの子どもである。彼は父親に単調な毎日が空しいと言う。父親はそれは元々自分が抱えていたもので、自分から息子のエミリオに受け継がれたのだと答える。岡島の母は父親について「あの人はたいてい、働いてるふりをしてただけよ」と言った。岡島は自身のことを「わたしは、ろくな者ではございません。恐竜の話を蓄え込んだ土のかたまり、それがわたしです」と言う。

意味的に捉えれば、恐竜の話は社会的落伍者であった父親が抱えていた空しさが反映された空想物語であり、父親ほどではないが平凡で単調な生活を送る息子の岡島にそれが受け継がれたということになる。それ以外の解釈はなさそうだ。

「ガブリエラさん」とエミリオが小声で叫びました。「僕を、食べて・・・・・・。そしたら、強くて立派なアロとして・・・・・・。苦しい。お願い、息の根を・・・・・・」

「ええ、わたしだってあんたをいただきますよ。だけどね、最後の一撃を食らわすのはこの子でなくっちゃ、ここを乗り越えなかったら、このさき肉食恐竜として生きていけなくなってしまう。苦しいだろうけど、うちの弱虫にどうか力を貸してやっとくれ。いまは意気地なしでも、いつかあんたの望みどおり、たくましいアロサウルスになるかもしれないんだから」(中略)

「ごめんね、エミリオ」

ガビノが身をかがめたと思うと、エミリオの口先をぺろりと舌でなめました。もう声は出ず、ただ喉笛から空気の抜ける甲高い音がゆっくりとこぼれ出てきました。不意にガビノの青白い歯が、喉笛の穴の近くに食い込みます。甲高い音が途絶えました。ガビノの口のなかに、苦い血の味がいっぱいに広がっていきました。

同

岡島の恐竜の話のクライマックスは、草食動物のエミリオが肉食動物のガビノに食べられることである。エミリオとガビノは友だちだったのだが、エミリオはガビノに食べられることで肉食恐竜になる、あるいは彼が抱えている空しさから解放されるはずだという理由で自分からガビノに食べられに行くのである。

ガビノはエミリオの願いを聞き入れて彼を殺す。ただ躊躇しまくりだ。ガビノの母親のガブリエラが助け船を出して「最後の一撃を食らわすのはこの子でなくっちゃ、ここを乗り越えなかったら、このさき肉食恐竜として生きていけなくなってしまう。苦しいだろうけど、うちの弱虫にどうか力を貸してやっとくれ」と言う。

じゃあ友だちのエミリオを殺したことで、ガブリエラが言ったようにガビノが立派な肉食恐竜として生きていけるようになったのかというとそうではない。「これからは、エミリオみたいに葉っぱを食べて生きる」と言って肉食を断ち、餓死してしまう。みんな優しいねという展開なのだが、弱者は社会に不要な存在ではなく、比喩的だが強者に食べられることでその存在意義を立派に果たしているという意味文脈として捉えることはできる。

思想的な文脈を追えば「恐竜時代が終わらない」はとても単純な小説だ。凝った純文学小説のように読みにくい文体で書かれておらず、小説の意味文脈は比較的明確に追える。ただその構成方法はそれなりに複雑である。なぜ弱者として社会の片隅に追いやられた岡島に恐竜時代の話を語らせるのか、などと言い出せばきりがない。しかし恐竜時代の話が突飛な発想であるのは確かで、それを最後まで手放さないので「んんん」という一種不可思議な純文学小説になっている。文學界好みの純文学小説でしょうね。

大篠夏彦

■ 山野辺太郎さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■