釘彫伊羅保の御本茶碗 銘 ぐりぐり 江戸時代初期(著者蔵)

今回は茶道具、抹茶碗であります。御本茶碗と呼ばれる焼き物だが、高麗茶碗と呼ぶこともある。ただ焼物の世界の呼び名はかなりいい加減で、高麗は基本的に古代から中世にかけての朝鮮高麗王朝(九一八~一三九二年)時代を指す。しかし茶道の世界で言う高麗茶碗はその後の李朝時代(一三九二年~)に作られた焼物のことである。

御本も李朝時代の焼物には違いないのだが、日本からの完全注文品だという大きな特徴がある。日本の茶人は紙に形を描いたり土型、木型などで作品の原型を作って朝鮮に送り、自分たち好みの焼物を焼かせたのである。お手本のことを「御本」と呼んだので日本からの注文品を御本茶碗と呼ぶようになった。後で説明するが、日本からの注文品は一時代前の高麗茶碗を写した物が多い。なので本歌(オリジナル)とは別に御本茶碗と呼ぶ方がスッキリする。

なお古美術の世界には独特の用語が多い。またそれは現代美術批評でも踏襲されている。江戸時代から使われている一種の業界用語でそれによって美術品の歴史や種類が分類されてきたので変えようがない、というか変えると却って不便になってしまうのですな。

んでわたくし、御本茶碗が大好きなのである。焼物には磁器と陶器があるが、世界中のどの国でも薄くて軽く汚れにくい磁器が普及すると陶器はすたれていった。しかし日本人はお茶道具を中心に陶器が大好きである。この日本人の陶器好みのポイントを言葉で説明すると〝作為の感じられない作為のある作品〟ということになる。土がひとりでに茶碗の形になり、勝手に火の中に入って焼き締められ、面白い風合いになって仕上がって来たような焼物を日本人は最高の焼物としたのだった。

もちろんそんな作品は少ない。国産茶碗が量産され始めるのは室町中期頃からだが、それまで日本人は中国や朝鮮から輸入した膨大な陶器の中から好みの作品を選んでいた。しかし茶道の流行は茶道具の需要を引き起こし、偶然生まれた自分たち好みの作品を悠長に選んでいられなくなった。そこで意図的に作為の感じられない作為のある作を作り始めるようになったわけだが、その終着点が御本茶碗である。作家がわかっている作品では、本阿弥光悦が作為の感じられない作為だらけの茶碗の最高峰だろう。現代でも陶器に対する日本人の美意識はあまり変わらない。もちろん完璧な器形や絵付けを好む人もいらっしゃいますけどね。

また骨董に興味のない方は、抹茶碗などいつの時代でもいくらでも作られているとお思いだろう。しかし骨董(古美術)の世界での抹茶碗の下限は江戸初期である。それ以降は作家物の時代になり、各時代の優れた作家たちが古い抹茶碗をお手本にして彼らの感性や時代ごとの好みを反映した作品を作ってきた。

確かに骨董の世界では、窯跡の物原(焼物の失敗作を棄てたゴミ捨て場)から拾ってきた呼継(欠けた部分に同系統の陶片を継いだ作)の唐津などが大量に抹茶碗として出回っている。しかしほとんどが飯茶碗として作られた物である。唐津でも茶道具としての作は江戸初期が下限だ。注文生産だが朝鮮陶で、ほぼ茶道具しか焼かなかったという意味で、御本は日本の舶来茶道具の掉尾を飾る。

しかし日本の抹茶碗の最後の光とでも言うべき御本茶碗は、美術の世界だけでなく骨董業界でも今ひとつメジャーではない。出来がいいと古い高麗茶碗に化けたり(御本を古高麗として扱えば当然贋作扱いになる)、朝鮮で焼かれたのに対馬焼(対馬で陶磁器が焼かれたことはない)と呼ばれ、対馬産と称されることも多い。長い間よくわからない茶碗という扱いだったのだ。

だが昭和五十年(一九七五年)から始まった鎌倉時代から明治時代まで対馬を治めた宗家伝来の膨大な文書の調査がようやく終わり、御本茶碗の歴史もはっきりしてきた。御本茶碗については前に一度書いたことがあるが(第014回 御本茶碗)、今回は茶道の精神などのお話はできるだけ端折って御本茶碗の歴史をおさらいします。

考古学的な遺物は別として、骨董の世界で一番格が高いのは発掘物ではなく、旧蔵者がわかっていて手から手へと伝えられて来た伝世品である。茶道具はその最たる物だが、普通の骨董好きが手に入れられる値段の伝世品はないと言っていい。ただ旧蔵者はわからないにせよ、御本茶碗は最初から抹茶碗として作られ、江戸初期から現代まで手から手へと受け継がれて来た由緒正しい茶碗である。まだまだ入手可能でしかも物として魅力がある。今回はいわば御本茶碗の魅力アピールのための回ですな。

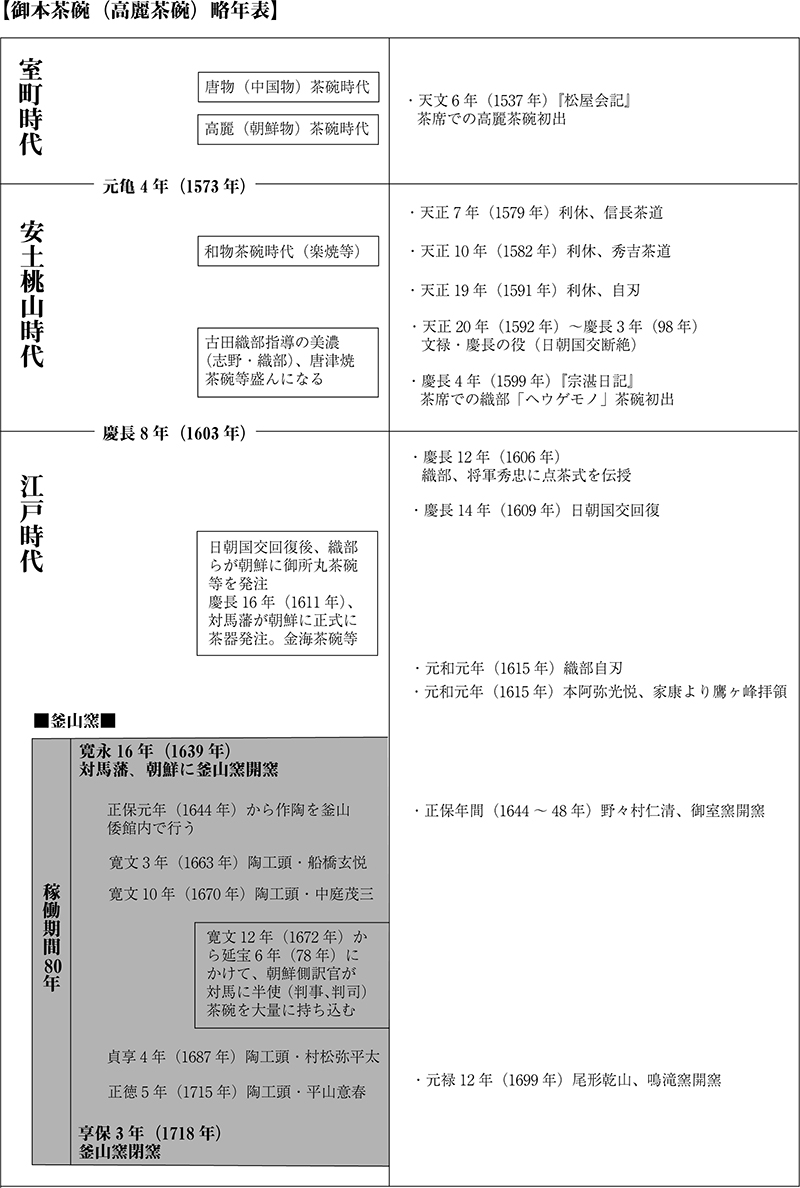

説明が容易になるので「御本茶碗(高麗茶碗)略年譜」をまとめてみた。簡略化してあるがポイントは抑えてあるので、御本茶碗の歴史はこの表から概観できると思う。以下簡単に年譜の内容を解説しておきます。

茶道の基礎を作ったのは室町幕府第八代将軍足利義政(一四三六~九〇年)だが、義政公時代の茶道具のほとんどは中国製だった。これもいい加減な名称だが、お茶の世界では中国製茶道具を「唐物」と呼ぶ。しかし室町末になるとじょじょに唐物の入手(輸入)が難しくなった。明朝中国の焼物作りが急速に磁器に変わり、日本の茶人が好む陶器を生産しなくなったのである。そこで茶人たちは朝鮮に茶器を求めるようになった。お茶人は茶席の概要を記録した茶会記を残すことがあるが、朝鮮製茶碗(高麗茶碗)が初めて登場するのは天文六年(一五三七年)の『松屋会記』だと言われる。この頃にはかなりの数の高麗茶碗が出回っていたようだ。いずれにせよ室町末には抹茶碗の主流が唐物から高麗物に代わった。

安土桃山時代に現れた千利休が茶道を大成したのは言うまでもない。利休は佗茶、別名草庵の茶を生み出したことで知られる。義政公時代から侘び・寂びは茶道の中核精神だったが、利休はそれを茶室の建築や使用するお道具でも一貫させた。国産陶器の生産が軌道に乗り始めていたこともあって、輸入品ではなく国産品を使うようになったのである。その代表が聚楽第の朝鮮人瓦職人だったと言われる長次郎に焼かせた楽焼である。興味のない人が見れば「なんでこんな地味で壊れやすそうな茶碗が名品なんだぁ?」といったお道具である。しかしよく見ると周到に計算して作られている。だがあざとさがない。作為を感じさせない作為を形にしてみせたのは利休指導の長次郎楽茶碗が嚆矢だと言っていい。

利休は秀吉の勘気に触れて自刃し、その後を古田織部が継いだ。戦国武将だが武勲はほとんどなく一万石の小大名だった。が、徳川二代将軍秀忠に点茶式を伝授するなど茶道界のトップに上り詰めた。織部は領地の美濃で志野・織部焼を作らせたことで知られる。大胆に形を歪めたいわゆる「ヘウゲモノ」で模様も斬新だった。スペインを始めポルトガル、オランダ、イギリス船も来航していた多様で開放的な時代精神が反映されている。また利休時代の茶道具よりもさらに作為だらけなのだが、やはり嫌味に感じられるようなあざとさがない。世界中どこに行ってもお碗はほぼ正円だが、大胆に形を歪め、しかも全体として見事な調和が取れている志野・織部茶碗は日本の茶道具のレベルの高さを示している。

この織部時代から朝鮮への茶碗注文が始まっている。秀吉の文禄・慶長の役(天正二十年[一五九二年]~慶長三年[九八年])によって日本と朝鮮との国交は断絶した。しかし徳川時代になると対馬藩の尽力で、ようやく慶長十四年(一六〇九年)に日朝の国交が回復された。山が多くて農耕に適さず鉱物資源もない対馬藩の財政は、朝鮮貿易がなければにっちもさっちもいかなかったのである。なおその際に対馬藩が国書を偽造したことが知られている。

対馬藩の国交回復の請願に対して李王朝は「じゃあ日本がまず謝れ」と要求したのだが、徳川幕府は「秀吉殿がやったことだから」と応じなかった。困った対馬藩は国書を偽造して李王朝に奉呈し、「それならいいでしょう」ということで李王朝から国使が派遣されることになった。しかし対馬藩が事前に李王朝の国書を見せてもらうといわゆる「拝復」と書いてある。徳川様は国書を出していないので拝復では偽造がバレる。そこで李王朝国使が将軍秀忠に謁見する直前に、対馬藩の役人が控えの間で国書をすり替えたのだった。

ただしこの対馬藩の裏工作はとっくに徳川様にバレていた。国書偽造は大罪だが不問に付されたのである。またその際の日本、朝鮮の国書は双方に都合のいい言葉を並べているだけである。要はお互いのメンツが守れればそれでいいのであり、肝心の問題は灰色のまま貿易で得られる利益を優先したわけだ。国家間の交渉はいつの時代でも似たようなものですな。

それはともかくとして、日朝国交回復後に古田織部は朝鮮に織部様式の茶碗を発注した。「御所丸茶碗」や「古田高麗」と呼ばれる茶碗である。

【参考図版】御所丸茶碗

織部は大坂夏の陣で謀反の疑いをかけられ切腹して果てたので、徳川様の逆臣になってしまった。そのため織部の記録は歴史から抹消された節があり、御所丸が織部発注だという文書記録は残っていない。ただ小堀遠州が箱に「古田高麗」と書き付けた作が伝わっている。どちらも作行きから言って織部指導の朝鮮陶で間違いない。朝鮮との国交が回復すると、織部はすぐに朝鮮に茶碗を発注したことになる。茶人としての織部の絶大な力が窺い知れるが仲介者は対馬藩だろう。

【参考図版】金海茶碗(猫掻き手)

織部の御所丸・古田高麗とは別に、宗家文書に慶長十六年(一六一一年)に、対馬藩が朝鮮王朝に正式に茶器を発注したという記録がある。これが今に伝わる金海茶碗だと推測されている。朝鮮の金海地方で焼かれたのでこの名がある。中でも胴に猫が引っ掻いたような傷が付けられた作は茶道の世界で「猫掻き」と呼ばれて珍重されてきた。織部様式ではないが桃山陶らしいおおらかで独創的な作品である(美術の世界では桃山文化時代は江戸幕府開府の慶長八年[一六〇三年]までではなく、元禄[一六八八~一七〇四年]少し前までとするのが通例)。

織部発注の茶碗と金海茶碗に共通するのは陶体が半陶半磁であることである。中国の影響を受けやすい朝鮮でも焼物は急速に磁器主流に変わりつつあった。しかし中国よりおおらかというかいい加減なところのある朝鮮では、磁器になりきっていない半陶半磁作品もたくさん焼いていた。磁器は絵付け命にならざるを得ないが、朝鮮には器形と釉薬に工夫を凝らす陶器の技術がまだまだ残っていたのである。

この当代一の美意識を持った織部が指導した注文茶碗と、李朝が威信を賭けて対馬藩の要請に応えた金海茶碗が御本制作の布石になったようだ。朝鮮に発注すればいい茶碗が得られるということである。また時代的にはそれほど隔たっていないが、御所丸や古田織部、金海茶碗は御本茶碗よりも遙かに珍重されて伝わっている。文書資料は少ないが、その後の珍重のされ方に案外制作経緯などがはっきり反映されている。贋作は腐るほどあるが、この時期の朝鮮注文茶碗はせいぜい五十碗ほどしか伝わっていないと思う。

さて、いよいよ御本時代である。対馬藩は寛永十六年(一六三九年)に朝鮮釜山に窯を開いた。当初は仮設だったが正保元年(一六四四年)から釜山倭館(大使館のようなもの)内に窯を設置することになった。当時は中国、朝鮮、日本ともに鎖国しており、日本人は倭館外に出るのを許されなかった。長崎の出島のようなものである。

対馬藩が釜山窯で茶碗類を焼いた目的は贈答である。御本作品は一切市場で売られておらず、大名貴顕への贈答品として作られたのだった。金銀宝石を珍重した欧米と違い、日本では幕末まで茶道具類が宝物だった。鎖国で限られた貿易船しか行き来していない江戸時代には舶来品は元々高価でもあった。小藩の対馬藩は御本を使って幕閣有力者とのコネクションを作っていたようだ。

ただ釜山窯の経営は大変だった。焼物作りには陶土と燃料にする薪、それに腕のいい陶工が必要である。倭館外には出られないので、大量の陶土や燃料を倭館まで運搬して来なければならなかった。窯は基本的に三年に一度の開窯だったが、その都度いい陶工を集めるのも大変だった。そのため李王朝は何度も「もう勘弁してくれ」と対馬藩に申し入れたが、「そこをなんとか」と押し切って実に八十年間も釜山窯の経営は続いた。それだけ対馬藩にとって御本の制作は重要で、李王朝にとっても対馬藩との関係が大切だったということだろう。

釜山窯の閉窯は江戸中期に差しかかる享保三年(一七一八年)である。日本国内ではその間に後の陶磁史、というより茶道具史を盤石にする本阿弥光悦、野々村仁清、尾形乾山らの窯が次々に築かれた。京焼と総称されることになる和様茶道具の誕生であり茶道具類の生産は国内主流になり始めていたのである。それにつれ御本の、基本的には古い高麗茶碗を写す作風もじょじょに下火になっていた。

骨董好きはどうしても物中心に考えるので、ある系統の焼物が作られなくなった理由を人々の精神(時代精神)の変化に求めてしまうことが多い。間違いではないのだが、唐津にせよ古九谷にせよそれが作られなくなった直接的理由は市場の変化――つまり売れなくなったからという理由が大きい。御本は市販品ではなかったが釜山窯閉窯もニーズが薄くなり、かつてほど朝鮮貿易の利益が上がらなくなったからだと言っていいだろう。ただ釜山窯閉窯で日本人好みの舶来茶碗の輸入がほぼ完全に止まると、日本国内では室町から桃山時代以上に古い茶道具の評価が上がり、値段も高騰して数々の茶道具番付などが作られるようになった。茶道具の古美術市場が成立したのである。

御本はお手本という意味だと書いたが、宗家文書には「自元禄十四年(一七〇一年)至宝永二年(一七〇五年) 御誂物控」という図版交じりの制作発注書が残っている。ただ対馬藩は御本(お手本)だけでなく釜山に陶工頭の役人を派遣し、現地の陶工たちを直接指導して茶碗類を作っていた。船橋玄悦、中庭茂三、松村弥平太、平山意春らが代表的な陶工頭である。陶工頭とはいうものの陶工ではなく、いずれも優れた茶人たちだった。彼らは宗家文書が公開される前から知られていた。彼らの名前が付いた茶碗が伝来していたからである。

【参考図版】御本茶碗 銘 山葛 玄悦

玄悦は釜山窯初期の陶工頭である。茶碗の高台から胴にかけて思いきりよくグリッと力強い篦彫りが施されている。この篦彫りが玄悦の代表的な作風だと言われる。ただし「玄悦」として伝わる茶碗のすべてが玄悦指導作ではない。篦彫りを中心とした玄悦らしい作を玄悦として総称するようになったようだ。茂三以下の茶碗も同様である。

【参考図版】御本内刷毛目茶碗 茂三

茂三も比較的初期の陶工頭で、玄悦・茂三時代が釜山窯全盛期である。茂三の特徴は高台が低く、物によってはおはじきのように平べったくて、そこから素直に器が外側に開いていることにある。茶碗内側に刷毛目模様が付けられていることも多い。

【参考図版】絵御本唐草文茶碗 歌銘「村雲や」 弥平太

弥平太は釜山窯後期の陶工頭である。この作品は宗家文書の「自元禄十四年至宝永二年 御誂物控」に指示書があり、珍しく制作年代を特定できる。形は器形を歪めたいわゆる編笠。口辺には鉄釉が塗られ、器の内側に染付と鉄釉で網目が描いてある。京焼にまったく同じ意匠の器があり、弥平太時代には京焼的な和様好みが主流になり始めていた。

【参考図版】御本茶碗 意春

意春は釜山窯最末期の陶工頭で、この作は幕末の大茶人大名、松平不昧公の「意春 御本手」という箱書きと共に伝わった。意春指導作かどうかはわからないが、幕末には御本茶碗の系統付けがかなり進んでいたようだ。高台から胴に玄悦流の篦彫りが施されているがおとなしい。最末期の作だとすればかなり出来がいい。さすが不昧公、お目が高い。

【参考図版】半使茶碗 銘 東雲

陶工頭の名前が付いた茶碗のほかに、御本には「半使(判事、判司)」と呼ばれる茶碗類が数多く伝来している。宗家文書の研究で寛文十二年(一六七二年)から延宝六年(七八年)にかけて、朝鮮側訳官が対馬藩に持ち込んだ物だとわかっている。釜山窯全盛期だがそれだけでは足りなかったのだろう。私貿易の一種かもしれない。

ただ対馬藩の指導を受けない茶碗類は出来不出来が激しかったようで、延宝六年を最後に対馬藩は半使の持ち込みを禁止している。釉薬に変化はつけているが絵付けや篦彫りのない素直な碗型で、高台がクリンとキレイに刳り抜かれている物が多い。半使として伝わっていなくても御本茶碗ではかなりよく見かける作行きで、わずか七年間に相当量の半使茶碗が持ち込まれたことがわかる。

玄悦、茂三、弥平太、意春、それに半使の銘がある箱書きが伴う茶碗が伝来していることは、宗家文書が公開されていない江戸時代でも対馬藩陶工頭の存在がよく知られており、朝鮮通詞が焼物を持ち込んだことが広く知られていたことを示している。玄悦らは茶人で当時のインテリだから、各地の茶人(茶頭)と文通して貴顕が欲しがる御道具の好みを聞いていたのだろう。骨董古美術にまつわる歴史は文書資料が最重要だが、口伝やちょっとした箱書も案外正確な史実を伝えているわけである。もちろん物そのものもたくさんの情報を備えている。

陶工頭の名前が付いた作や半使が持ち込んだ作にはそれなりの個性があるが、御本の主流は室町時代後期に日本に輸入された朝鮮陶器、つまり釜山窯時代から百年以上前の李朝時代初期作の写し物だった。まだ高麗時代の作陶技術が残る三島茶碗や李朝初期にしかない刷毛目茶碗、柿の蔕や斗々屋、伊羅保と呼ばれる茶碗類などを写したのである。

室町末頃までに日本に輸入された高麗茶碗をここでは便宜的に古高麗茶碗と呼ぶが、朝鮮には茶道がないのでそれらは飯茶碗や深皿として作られた陶器の中から日本の茶人が好みの作品を選り出したものである。干し草の中から針を探す(見つけ出す)ようなもので、当然日本人好みの古高麗の数は少なくそれゆえ珍重された。またすぐに生産が途絶えてしまった。そこで茶道隆盛の追い風を受けて対馬藩が釜山窯でその写しを作ったのだった。ただ御本を単なる写し物と言うのは気の毒である。その作陶技術はとても高い。

これについては僕が持っている御本茶碗、銘「ぐりぐり」を例にちょいと説明します。銘を付けるのも骨董遊びの一つだが、雅な銘はとっくに飽きてしまった。詩人の吉岡実がペットにしていたダルマインコに「ダルマインコのダルちゃん」という名前を付けたのと同じ流儀ですな。

釘彫伊羅保の御本茶碗 銘 ぐりぐり 江戸時代初期

高八・二×口径一五・二、高台径六・七センチ(最大値、著者蔵)

ぐりぐりは高台から胴にかけて力強い篦彫りがある。なので玄悦系の御本で釜山窯初期作である。高台は土見せになっているが胴や器の内部には透明釉がかかっている。限りなく土の色に近い地味な茶碗だが、胴に残る轆轤の痕は意図的に残されたものである。その轆轤目を際立たせるように太い篦彫りが施されているわけだ。

同 見込み

同 高台

同 口辺

見込みや高台にも轆轤の痕が意図的に、目立つように残されている。御本で磁器寄り作品では器の内部がどうしてもツルンとなってしまうが、柿の蔕や斗々屋、伊羅保といった陶器写しでは工夫できる。ぐりぐりで口辺から器の底に垂れるように釉薬が掛けられているのは計算ずくである。こうすると焼いたときに雨だれのような模様ができる。また口辺にはちゃんと土を伸ばさなかったので、ほつれて固まってたような箇所がある。これも作為である。日本のお茶人は完璧な形、一分の隙もない絵付けなどを嫌うのでわざとそうしている。楽茶碗と同様、こういった地味な茶碗の方がお茶が映える。

御本茶碗は言ってみれば小藩の田舎大名の対馬藩が作った焼物である。陶工頭たちも天下に名が轟いた茶人ではない。ただ写し物で作為だらけなのだが作為を感じさせない。その高い技術は釜山窯の時代、まだ利休直伝の佗茶の精神が生きていたことを示している。また中央茶道の流行は小堀遠州のおとなしい綺麗寂びに移っていたが、辺境に位置し、朝鮮に縁の深い対馬藩釜山窯だから百年以上前の古高麗を規範とする美意識が根強く残ったのだろう。

なおぐりぐりが入った箱は第014回 御本茶碗で紹介した茶碗の箱とまったく同じだった。材質が同じなのはもちろん天板が薄く、端がネズミに囓られたように欠けているところまで同じだった。旧蔵者はわからないが同じ所から出た茶碗ということになる。木は保存状況によって風合いが大きく変わってしまうが、新しくても江戸中期頃の箱だと思う。

宗家文書の「御茶碗焼入目帳」(延宝九年[一六八一年])は釜山窯の支出簿で、陶工のための酒肴代、陶土運搬費、炭代などの代金が記載されている。その中に茶碗梱包用桃田紙と茶碗箱用釘代も含まれている。釘は鉄製だろう。釜山窯作品は保護紙に包んで大きな箱に入れ対馬まで運ばれたようだ。しかし対馬藩が大名貴顕に御本茶碗を贈る際に、紙にくるんで贈ったとは思えない。専用の木箱をあつらえたのではないか。

だいぶ前から茶道具の箱がいつ頃から作られるようになったのか気になっている。箱書きから江戸初期には専用の箱に納められるようになっていたのは確実だが、最古の例は把握していない。旧蔵者がわかっている御本茶碗はたいてい立派な箱に入っているが、御本茶碗が贈呈された当初、箱に入っていたのか、もし入っていたとすればどういう箱だったのか気になる。御本茶碗が作られた当時、茶碗を箱にしまって所蔵するのは珍しくなかったはずだからである。

しょーもない興味だが骨董を巡る疑問や興味はたいていさもない。ただ疑問をずっと心に留めておくと、骨董遊びは物次第だから、あるとき点が線になってパッと何かが繋がることがある。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2021 / 05 /24 22枚)

■ コンテンツ関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■