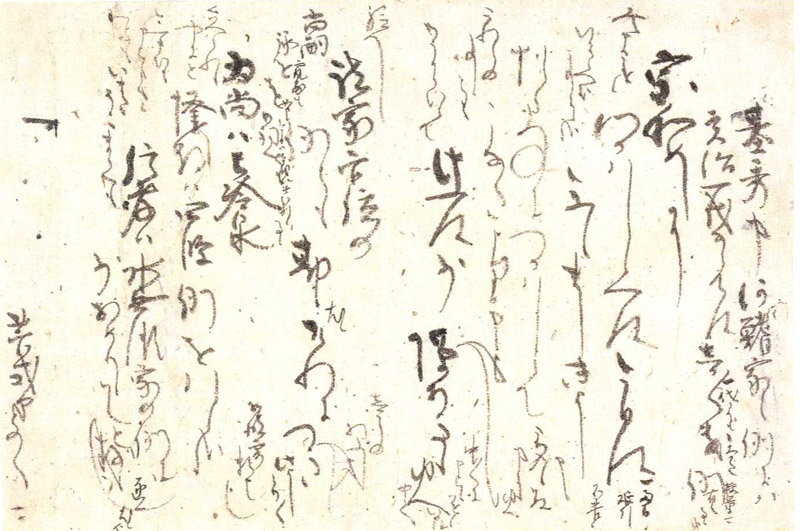

『勘返状』

近衛信尋・後水尾天皇筆 陽明文庫蔵

譲位後、後水尾上皇は仙洞御所に移って院政を行った。この仙洞御所で江戸初期の京都文化が華開くことになる。寛永文化や寛永サロンと呼ばれる。江戸が繁栄するにつれ、じょじょに西と東の文化は拮抗してくるが、江戸初期においては圧倒的に西--つまり京都中心に文化が栄えていた。井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉、尾形光琳など江戸初期に活躍した文化人の多くが京・大坂の人である。江戸後期になると浮世絵や歌舞伎などの庶民文化が江戸で盛んになるが、学問は頼山陽が盤踞する京都が中心だった。天皇のお膝元の京の方が自由な学問的風土があったのである。江戸時代を通して文化は西から東に流れたと言ってよい。

江戸城のような要塞とは違い、塀を隔てて町屋に接している京都御所の仙洞御所には、貴族や武士だけでなく多くの町人文化人が出入りした。幕府最高責任者として京都を管轄していた京都所司代・板倉重宗はもちろん、千宗旦、小堀遠州、金森宗和、片桐石州といった茶人たちが後水尾上皇の茶席に連なった。俳諧師・松永貞徳や本阿弥光悦も仙洞御所に出入りした。中でも立花の大流行は寛永文化の大きな特徴だった。立花は生け花の作法の一つである。それまでの生け花は草花を取り合わせて床や茶室に自然を再現しようとしていたが、立花はある象徴的な空間を現出させようとする作為的作法だった。

仙洞御所では後水尾上皇を至上に戴いて、二代・池坊専好を宗匠とした立花の催しが盛んに行われた。関白・近衛信尋、権大納言・日野資勝といった貴人らが熱心に立花を活けてその優劣を競い合った。点取立花である。華道家元としての池坊家の作法と地位が定まったのは寛永の仙洞御所においてである。なお近衛信尋は後陽成天皇第四皇子で、後水尾上皇の弟に当たる。近衛信尹の養子となって近衛家第十九代当主となった。

上皇は風流の友として、また身近な相談相手として信尋を愛した。近衛家には上皇と信尋の勘返状が数多く伝来している。勘返状とは手紙の合間に返信を書いて返送する通信文のことで、上皇と信尋は盛んに立花や茶の湯の予定を勘返状で確認し合っている。寛永から半世紀ほど後に西鶴、近松、芭蕉という三人の町人を巨頭とした元禄文化が華開くわけだが、その源流は後水尾上皇の仙洞御所にある。

若い頃はなにかと幕府とぶつかった後水尾上皇だが、晩年になるにつれて学問に力を入れるようになった。『当時年中行事』や『親王御元服次第』など、後の皇室のために有職故実の規則などをまとめた。和歌にも造詣が深く、『伊勢物語』や『源氏物語』などの注釈も行っている。最晩年には京都修学院の比叡山麓に修学院離宮を築いた。現在でも宮内庁所管ということもあり、日本三代庭園などに名前が上がることはないが、船遊びのための人工池まで造ったその規模は壮大である。天皇家の美意識がはっきり表現された日本屈指の名園である。

なお後水尾天皇(上皇)は、昭和天皇がその記録を抜くまで歴代天皇の中で最もご長命だった。八十五歳で登霞されるまで明正天皇、後光明天皇、後西天皇、霊元天皇四代の後見として院政を行った。ご自身の苦い経験を踏まえて若い天皇に幕府との付き合い方の指南もなさっている。幕末になるまで天皇家の影は薄いが、実は江戸初期からずっと朝廷と幕府の間には何らかの紛争が起こっていた。朝廷(貴族)と武家は相容れないものがあったのである。

いよいよ気楽坊人形だが、臣下の者はたとえ高位であっても、直接天皇や上皇に手紙(書簡)を送ることはできない。形式上、天皇や上皇に使える女官らに宛てて手紙を書き、女官らの手を経て返信が為された。

気楽坊人形は、後水尾天皇(上皇)が近臣に手紙や和歌を送る(贈る)際に、戯れに女官らに操らせて遣ったと伝えられるお遊びの人形である。大槻如電が「気楽坊縁起」で書いているように、名前の由来は後水尾天皇の和歌、

世の中を気楽にくらせ何事も思へばおもふ思はねばこそ

にある。後水尾天皇は和歌の研究だけでなく自分でも和歌を詠むのを好み、生涯で二千首余りを詠んだ。家集『後水尾院御集』などがある、大槻如電は別の歌、

あし原や繁らばしげれおのがまゝとても道ある世ともおもはず

も引用しているが、どちらも江戸時代から人口に膾炙した歌である。和歌(短歌)は古代から「わたしはこう思う、こう感じる」を綴る自我意識表現だが、後水尾天皇は何事も自分の意のままにならぬ苛立ちを「世の中を気楽にくらせ」という反語で表現し、幕府(武家)が栄えて朝廷が圧迫される世の中を「とても道ある世ともおもはず」とストレートに批判したのだった。人が生活で苦労するのは今も昔も変わらない。またいつの世でも為政者は多かれ少なかれ憎まれるものだから、これらの歌が一般にもよく知られるようになったのだろう。

如電は貨一郎から聞いた話として、後水尾天皇遺愛の気楽坊人形は近衛家から出て、上臈信行院以下四人の手を経て貨一郎所有になったと書いている。ただ如電は近衛信尋が気楽坊人形を賜ったと書いているが、信尋は上皇より先に没している。上皇登霞後に近衛家に下賜されたとすれば、近衛家第二十一代当主・基熙、あるいは近衛家が誇る江戸時代最大の知識人、第二十二代当主・家熈(予楽院)が賜ったのであろう。

それはともかく、入手時に貨一郎は伝来経路を確認できる口碑か文書資料を持っていたことになる。しかし貨一郎の古物愛好家仲間の山中共古が短い文章を書き残しているくらいで、貨一郎所蔵気楽坊人形の所在は今のところ確認できない。本当に近衛家から出たのかどうかもわからないのだ。なぜなら近衛家に気楽坊人形が現存しているからである。

近衛家は藤原鎌足を遠祖とし、藤原忠通の長男・基実を家祖とする五摂家(五つの摂関家)の一つである。近衛、九条、二条、一条、鷹司家しか摂政・関白・太政大臣になれなかったのである。現在近衛家伝来の文書や御道具類は京都の陽明文庫に保存されている。近衛家二十九代当主で内閣総理大臣を務めた文麿が昭和十三年(一九三八年)に財団法人陽明文庫を設立した。定期的に日本各地で陽明文庫展が開催されているが、平成二十年(二〇〇八年)に東京国立博物館で大規模な展覧会『陽明文庫創立七〇周年記念 特別展 宮廷のみやび-近衛家一〇〇〇年の名宝』が開催された。近衛家伝来の気楽坊人形も出品されていた。

図録で確認すると、近衛家本(別の場所に同じような物が残っている場合、A本、B本と呼んで区別する)の気楽坊人形は高さ二三・五センチである。近衛家本を手に取るのは難しいが、指にはめて操る人形だから、如電が書いているように構造は「五体具足の状なれど衣の中には手もなく足もなく腹もなく肩もなし首は下に一本の真棒あり」で貨一郎本と同じだろう。ただし如電は貨一郎本の大きさを「たたせば一尺二寸(約三十六センチ)すわらする時は六寸(約二十センチ)」と書いている。

貨一郎本が立たせれば約三十六センチというのは、裾までの着物の長さを含んでのことか。座らせると約二十センチは頭から真棒の端までの長さが二十センチくらいということかもしれない。頭と真棒の長さが約二十センチとすれば近衛家本とほぼ同じである。ただ近衛家本は着物の裾の長さがそれほどないので作りが若干違うことになる。では顔はどうか。

指人形『気楽坊』

頭部:木彫に胡粉塗 胴部:繻子地に刺繍

高二三・五センチ 江戸時代 十七世紀 陽明文庫蔵

(4) 柏木貨一郎筆 気楽坊像(軸) 気楽坊 拡大図

近衛家本と (4) 柏木貨一郎筆 気楽坊像(軸)を比較すると、顔の表情が明らかに違う。近衛家本は崩れていて戯作的なのに対し、貨一郎本の表情は雅である。また貨一郎はかなり忠実に気楽坊人形を写生したと思われるが古色の付き方がぜんぜん違う。近衛家本は時代経過で胡粉の色が黄ばんでいるが、貨一郎本は真っ白である。着物も近衛家本は古寂びているが貨一郎本は新しく見える。

もちろん貨一郎本の現物がない以上、確かなことは言えない。近衛家にはかつては後水尾天皇遺愛の気楽坊人形が二体以上あり、保存状態の良い方が流出した可能性はある。貨一郎が気楽坊人形の古色を排除して顔を描き、入手した時点では着物は伴っていなかったか劣化していたので、彼が古い小裂などで新たに作った可能性もある。

ただ近衛家本と貨一郎が描いた気楽坊像を比較すると、貨一郎が入手した作品は後世の写し物だった可能性が高いと思う。もしそうだとしても、近衛家秘蔵の後水尾天皇遺愛気楽坊人形は最近になるまでおいそれとは見ることができなかったわけで、いつの時代に誰が写したのかは重要である。如電はこれも貨一郎から聞いたのだろうが、近衛家所蔵の気楽坊人形を、「天明のころ盛化門院様(後桃園天皇女御・近衛維子)これを模造せらる」と書いている。貨一郎本はこの時の写しの一つかもしれない。江戸後期天明時代頃の写し(複製)であれば、貨一郎が描いた気楽坊像のような雰囲気になる可能性大である。

左から、(4) 柏木貨一郎筆 気楽坊像(軸) 全体図

絹本彩色 縦一四四×横三九・八センチ

同 絵画部分 拡大図

縦六四・五×横二七センチ

同 署名部分 拡大図

「元和帝勅作気楽坊空乗和尚偈像柏木探古謹筆(花押)(「柏」印)

左から、(4) 柏木貨一郎筆 気楽坊像(軸) 和歌部分 拡大図

左右の色紙に後水尾天皇御歌「世の中を気楽にくらせ何事も思へばおもふ思はねばこそ」が散らし書きされている。

縦一四・五×横二七センチ

同 軸先部分 拡大図

左右に金と銀で菊の御紋を漆象眼

貨一郎本が後水尾天皇遺愛品の本歌(真作あるいは写し物の原本になった作品のこと)だったかどうかは今のところ結論が出ないが、貨一郎が二世気楽坊を称するほど気楽坊人形を愛したのは確かである。また貨一郎は寺社仏閣の調査などで古美術などの絵を書き残しているが、色絵で精緻な筆である (4) 柏木貨一郎筆 気楽坊像(軸)が彼の絵画作品の代表作だろう。軸装も貨一郎自身が行ったと思われる。軸先は恐らく柘植で、左右に金と銀で菊のご紋を漆象眼した念の入れようである。またこの軸の箱書きや如電の「気楽坊縁起」から、貨一郎と鈍翁の関係がうっすらと見えてくる。時系列を整理すると次のようになる。

・明治三十一年(一八九八年)九月六日 貨一郎没

・明治三十三年(一九〇〇年)十一月 養継嗣・柏木祐三郎、多田親愛、大槻如電を招き貨一郎の追福供養を行う。

・明治三十四年(一九〇一年)年三月二十一日 鈍翁が第六回大師会で、三十一年九月六日以前は貨一郎所蔵だった「源氏物語絵巻」を披露した。あわせて田中親美の模写も展示した。

祐三郎による明治三十三年(一九〇〇年)十一月の追福供養が、気楽坊人形を中心に据えて行われたのは間違いない。あらかじめ如電に「気楽坊縁起」を書いてもらいそれを印刷している。また如電の「気楽坊縁起」も多田親愛の箱書きも日付は明治三十三年十一月である。そのことからこの追善供養の際に、親愛に貨一郎筆の気楽坊像が譲られたのだろう。如電には別の形でお礼をしたと想像されるが、恐らくこの追善供養の会が貨一郎と親しかった人たちへの形見分けの席だったのではなかろうか。貨一郎旧蔵の名品の処分が決まったから、祐三郎は貨一郎ゆかりの気楽な品物を形見分けする追善供養を開いたのではないか。

そうなると三十三年十一月以前に鈍翁に「源氏物語絵巻」「地獄草子」「猿面硯」が譲られていた可能性が高くなる。田中親美がいくら能筆でも数ヶ月で「源氏物語絵巻」を模写できたはずがない。三十三年始め頃には鈍翁に品物が渡っていた可能性がある。傍証だが鈴木先生の「孝は一九〇〇(明治三十三)年に「源氏物語絵巻」を手に入れたと断定してよい」という判断の確実性が増したと言える。

また如電の「気楽坊縁起」を印刷していることから、三十三年十一月の貨一郎追福供養にはそれなりの数の人たちが集ったと推測される。その中に鈍翁がいたのかどうか。これに関しても今のところわからないが、少なくとも鈍翁が祐三郎を通して購入した貨一郎旧蔵品は、「源氏物語絵巻」「地獄草子」「猿面硯」三点の名品だけではない。

鈍翁の死後、そのコレクションの大半を日本橋の老舗骨董商・瀬津雅陶堂が購入した。瀬津さんが刊行した図録に仏教美術断片集『散華』がある。この中には鈍翁旧蔵品が数多く含まれている。断片と言っても浄瑠璃寺連弁など名品もあるが、仏像の手や足の小さな断片も混じっている。これらの細々とした古物を鈍翁はどうやって集めていたのか長い間気にかかっていた。しかしあるとき大きなヒントを得た。骨董屋で「古物出土中物第四十七号 天平時代 経巻簾三 外小物 土中品 五十一点 時代文庫入」という貼り紙に、鈍翁碧雲臺(東京大崎御殿山にあった鈍翁私邸の雅名)の印が押された桃山時代くらいの文箱を見たのだった。

これについては『第052回 奥州平泉中尊寺金色堂壁之金箔』で書いたので繰り返さないが、僕が見た時点では四十点くらいは中に古物が残っていた。そのほとんどが和紙などに包まれ「柏」の印が押してあった。貨一郎旧蔵品だったのである。その後中身も箱もバラバラになってあっさり売れてしまったが、数日間はじっくり物を見ることができたので、貨一郎の目筋がよく理解できた。

結論めいた推測を言うと、鈍翁旧蔵品と言われている古物断片の多くは貨一郎蒐集品である可能性が高い。鈍翁の審美眼が優れていたのは言うまでもないが、三井の大番頭として多忙だった鈍翁が細々とした骨董の断片を集められたはずがない。僕が見た箱には「第四十七号」と書いてあったから、同じような箱が最低でも四十七個は碧雲臺にあったはずである。その全てが貨一郎旧蔵品だったかどうかはわからないが、大半が貨一郎旧蔵だったのではないかと思う。

鈍翁は大旦那らしく天下の名品を好み、名品を見分ける嗅覚も審美眼も持っていた。しかし貨一郎の審美眼はもっと守備範囲が広かった。名品から細々とした断片まで興味を持って集め、それぞれに彼が知っている限りの情報を書きつけた。大航海時代の博物学のような好奇心を持っていた人であり、それゆえ贋作や目違いも恐れなかった。

骨董好きで贋作を掴まないなどということはあり得ない。僕が見た貨一郎旧蔵品も、資料が豊富な現代から見れば目違いでも、「ああなるほど、そう考えたか(推論したか)」と納得できるようなメモが添えられていた。気楽坊人形もあくなき好奇心ゆえに貨一郎の元に来たのだろう。もし貨一郎が目違いをしたとすれば、物よりも後水尾天皇の心を気楽坊人形に読んだからである。たとえ結果として目違いが起こるにしても、こういった読解は物の真価を見極めるために必要である。

僕は貨一郎、そして恐らく蜷川式胤が関わった正倉院御物の流出に興味を持っているが犯人探しをしたいわけではない。宮内庁が正倉院からの御物の流失はないと言っているわけだから、骨董好きとしては正倉院御物と同じ物がまだ市場にあって、もしかすると買える可能性があるのは大歓迎である。

また鈍翁のような大コレクターだけでなく、貨一郎ら大旦那を支えた人々の審美眼を研究することは、明治美術界の深層(真相)を理解するために必要な作業である。ほんの断片にすら強い興味を抱き、その時代や出自を突き止めようとするから名品の価値がわかるのである。僕が知っている限り、貨一郎ほど優れた目筋を持っていた古物好きはいない。彼はたいていの骨董好きが見向きもしないようなガラクタの中から優れた物を見つけ出す。そのうえ希代の古美術フィクサーという怪しい人でもある。謎がなければ古美術の魅力は半減する。今後貨一郎のような人は現れないだろう。

文化人類学者の山口昌男先生は、面白い人や題材を見つけ出す鋭い嗅覚をお持ちだったが貨一郎にも注目していた。「日本近代における経営者と美術コレクションの成立-益田孝と柏木貨一郎-」を書いておられる。さすがは山口先生。山口先生の著作を出したのは、ふとある記憶を思い出したからである。

もう三十年近く前になるが、ある会合が終わった後に懇親会というか飲み会になった。その席で知り合いと、当時有名だった文化人の噂話――じゃなくて悪口ですな――を話していた。するとフッと振り返って「君、今の話、裏は取ったのか。なに取ってない? ちゃんと裏を取れぃっ」と言い放った紳士がいた。山口昌男先生だった。

そうですね、先生、裏取りは大事です。貨一郎に関してはまだまだ資料が不足しているが、少なくとも明治十年に貨一郎が正倉院に入ったこと、それに御物ではないかもしれないが、貨一郎が正倉院から何かを持ち出したことは裏が取れる。ただ中間報告と言いながらやたらと長くなってしまった。これらの裏取りについてはまた別の機会に書きます。

鶴山裕司(了)

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

(2019/08/15~18、50枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■