No.098『ルート・ブリュック 蝶の軌跡』展

於・東京ステーションギャラリー(2020年春まで各地を巡回)

会期=2019/04/27~06/16

入館料=1100円(一般)

カタログ=3000円

マイセンやロイヤルコペンハーゲン、ジノリほどブランド化されていないが、陶磁器を含む北欧の生活用品デザインが優れていることはなんとなく知っていた。最近ではスウェーデン発の家具生活用品メーカー、IKEAが有名ですね。映画『ファイト・クラブ』は二重人格の青年の話だが、妄想世界のファイターをブラッド・ピットが、リアルな世界に住む気の弱い青年をエドワード・ノートンが演じた。青年はリアルな世界でアパートの家具一式を、オシャレなデザインのIKEA製品で揃えていましたな。

ただ北欧フィンランドにルート・ブリュックという素晴らしい作家がいることは知らなかった。焼き物作りから本格的キャリアを始めたが、現代美術家としても高く評価されたアーチストである。ブリュックを単に陶芸家と呼ぶことはできないが、陶芸が盛んな国でなければ彼女のような作家は現れなかっただろう。初めてまとめて作品を見た作家ではロベール・クートラス、杉戸洋と並ぶ衝撃を受けた。作品が素晴らしいのはもちろん、作品が発散している匂いがどことなく似ている。

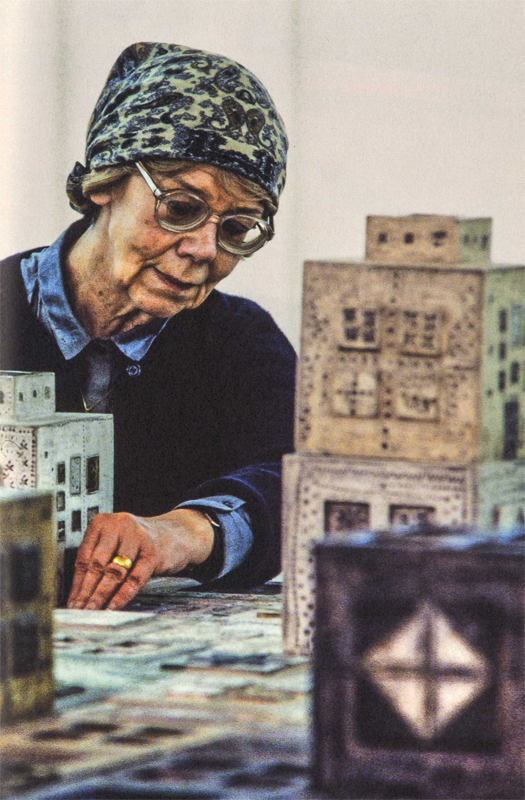

晩年のルート・ブリュック

ルート・ブリュックは一九一六年にスウェーデンのストックホルムで生まれた。父はオーストリア人の画家兼蝶類学者で、母は――戦後ロシアに併合されたが――旧フィンランド領生まれでタペストリーなどの工芸品制作に秀でていた。二人の兄と妹(彼女のみ夭折)がいた。ブリュックが六歳の時に両親が別居し、母は子どもたちを連れてフィンランドに移住した。両親はブリュック十二歳の時に離婚したが、父との交流は生涯絶えなかったようである。

当初ブリュックは建築家を志した。しかし技術系大学で学ぶ兄たちから建築は激務だと諭され美術学校でグラフィック・アートを学んだ。卒業後はグラフィック・アーチストとして働き始めた。イラストを描くだけでなくテキスタイルのデザインも手がけている。商業デザインの仕事からキャリアをスタートさせたわけである。

一九四二年、ブリュック二十六歳の時に大きな転機が訪れた。ブリュックのグラフィック・デザインとテキスタイルの仕事に興味を持ったアラビア製陶所美術部門アートディレクターのクルト・エクホルムが、「訓練生として入社しないか」と誘ったのだった。結果としてブリュックは五十年に渡ってアラビア製陶所で働くことになり、優れた同僚たちの協力もあって世界的アーチストになった。一九四五年にデザイナーのタピオ・ヴィルカラと結婚し二人の子供をもうけている。

『無題』

水彩 縦二四・六×横二三・四センチ 一九三〇~四〇年代

『無題』

リノカット 縦三一×横三〇センチ 一九四二年

最初はグラフィック・アーチストになったわけだから、若い頃からブリュックは絵を描くのが好きだった。ただ絵の大きさやテーマ、マテリアルから言ってプロとは言えない。プロ画家を目指していたわけでもないだろう。欧米では特にそうだが、プロの画家として立つには油絵を学ぶ必要がある。しかし展覧会に油絵は出品されていなかった。描かなかったのか数が少ないのだろう。また絵のテーマは少女、家族、鳥や動物や植物(お花)が多く、いわゆる少女趣味的だ。画家として活動していってもイラストレーターや挿絵画家の方向に進んだだろう。

美術に限らないが、芸術家の評価はトップレベルの作品によって決まる。トップレベルの作品評価が一〇〇なら平凡な作品でも五〇で評価される。トップが五〇なら平凡作の評価は二五になるということだ。この評価はもちろん取引価格にも残酷に反映される。わたしたちはブリュックの仕事を通覧できる位置にいるから、初期作品も魅力的に見える面があるのは否めない。

ただ初期にブリュックが版画の一種であるリノカット作品を作っているのは重要である。ブリュックの絵は美術学校で徹底したアカデミズム教育を受けた人のものではなく、二次元平面的なイラスト風である。しかもテーマは少女趣味的――ということは、根源的な懐かしさや愛おしさを含んでいる。こういったテーマを表現するには画家の手の跡がくっきりと残る水彩や油絵よりも、版画の方がふさわしい。画家の強い自我意識が画面に直接叩きつけらたような作品より、まず木や金属やリノリウムなどの媒体に絵を描き(彫り)、それを転写した方が根源的テーマが引き立つのである。

ブリュックに似た経緯をたどった日本の美術家に南桂子がいる。生前は世界的エッチング画家浜口陽三の妻であり、細々と独自のエッチング作品を作ったアーチストといった位置付けだった。売れっ子作家でなかったことは南の版画にEA(epreuve d’artiste=作家保存分)のサインが多いことからもわかる。しかし死後急速に作品評価は高まった。彼女も絵を描いたがプロ画家の域には達していない。テーマも少女や母子、鳥、動物、お花という少女趣味的なものだった。しかしエッチングという版画技法――手の跡が残らない間接的表現方法が彼女の芸術を変えた。作品が岩壁に刻みつけられた古代壁画のような根源性を持つようになったのだった。

言い添えておけば少女趣味を女性蔑視の意味で使っているわけではない。男女平等・同権は大切な社会的テーマだが芸術の世界は違う。男女性差はわたしたちの根源的差異であり、性別によって男性作家、女性作家が得意とする表現主題はある程度はっきり分かれる。作家の優秀さは長所を伸ばしながら不得意な短所をいかに表現の中に取り入れてゆくかによって決まる。

ブリュックは勘のいい作家だった。彼女が、恐らく売る目的もなく描いた絵は少女趣味的だが、テーマを最も際立たせることができる表現媒体を的確に選んでいる。版画、そして陶芸という道筋だ。またベースになるテーマと表現方法を我が物とした上で男性的な社会性を付加している。それにより彼女のアーチストとしての評価がさらに高まった。

『結婚式』

油彩、カンヴァス 縦四七・五×横七六・五×高四センチ 一九四四年

『結婚式』はブリュックがアラビア製陶所に入所して二年目の作品である。見ていて幸せになるような絵である。ブリュックは一九四五年にヴィルカラと結婚したので自祝の意図で作った作品かもしれない。このくらいあっけらかんとした幸福を絵にした作家はシャガールくらいだろう。またブリュックは早くも新しい技法を試みている。人や花や建物の背後に無数の細い線が見えるが、掻き落としの技法を使って釉薬を部分的に削いでいる。この掻き落としが画面全体を有機的に結びつける役割を果たしている。世界に幸せなオーラが拡がって、その中に新郎新婦や天使、教会や草花が浮かんでいるような印象である。

縦五〇センチ、横七五センチほどの大きな作品だが、陶器(磁器かな)製のお盆には違いない。もちろん毎日使う実用品ではない。ヨーロッパには飾り皿という、壁に掛けて飾っておくための絵皿がある。ブリュックの『結婚式』も基本的には飾り皿だ。ヨーロッパでは絵と同じ感覚で壁に絵皿を飾り、絵の入ったタイルで台所や浴室の壁を覆うことが広く行われていた。ブリュックは陶芸家であり、市場のニーズに沿って実用食器を作り、飾り皿やタイルを作っていたわけである。

ただ欧米では陶芸家をアーチストとして見る文化伝統がほとんどない。ヨーロッパの陶芸家でアーチストとして認められているのは戦前ではバーナード・リーチ、戦後ではルーシー・リーやハンス・コパ―くらいである。僕の好きな陶芸家、アロン・サイスさんはニュージーランド人で志野や織部陶に魅了されて益子で開窯したが、日本では陶芸家がアーチストとして遇されているのも来日理由の一つだった。陶器を箱に入れ作家が墨書で箱書きする文化があるのは日本、それに韓国の一部だけだ。そのため初期のサイスさんは盛んに箱にまで絵を描き、漢字や平仮名、片仮名で作品や作家名を書いていた。自分の作品に箱書きできること自体が新鮮で嬉しかったのだ。

もちろんデルフトやマイセンでは陶磁器に手描きで絵や模様を入れることが今でも盛んに行われている。熟練工しか許されないので底にイニシャルなどを入れることもある。値段も当然高い。しかし陶磁器は基本的に工芸品であり、絵付け師は職人という位置付けである。画家や彫刻家といったアーチストとは区分されるのが一般的だ。

ブリュックももちろん工芸家として出発している。完全にアーチストとしての地位が確立された晩年は別として、ずっと生活食器類を作り続けた。中央ヨーロッパの高級食器は定型文がほとんどでそれを好む人が多いわけだから、ブリュックのような絵付けはちょっと変わった北欧陶磁器という感じだったかもしれない。

しかしブリュックは次々に独自の手法を編み出し、工芸家からアーチストへと変貌していった。陶芸という自らの資質に合った表現媒体に出会い、その特性を的確に把握することで才能を伸ばしていったのである。ブリュックは始めから煌めくような才能をあらわにした作家ではない。大きく化けたアーチストである。

『三つ編みの少女(ルート)』

縦一二・八×横一三・五×厚〇・八センチ 一九四八年

『ライオンに化けたロバ』

縦三九×横五七・五×厚二・五センチ 一九五七年

一九四八年から五〇年頃に、ブリュックはアラビア製陶所の仲間といっしょに石膏型に描線を彫り込んでそこに粘土を入れて陶板を作ってから、さらに加工・彩色する技法を編み出した。また釉薬の使い方にも慣れ、様々な色を出すことができるようになった。特に緑や青といった色が非常に独自で効果的に使われている。こんな魅力的な緑や青を出した陶芸家はブリュック以外にいない。当然、釉薬を試行錯誤して一定の色に辿り着いている。

『三つ編みの少女(ルート)』はブリュックが新たな技法で作った最初期の作品である。イソップ物語に題材を取った『ライオンに化けたロバ』はその約十年後の作品だが、ブリュック芸術はすでに完成の域に達している。展覧会を見た誰もがこの時期の作品を見て、ブリュックという作者名と作品を完全に結びつけて目に記憶したはずである。優れた芸術作品は目に焼き付いていつまでも消えないものである。

この時期の作品はどんどん大きくなっている。美術家の場合、表現に自信がなければ作品は大きくならない。また作品は陶芸の基本である食器類の形をはみ出し、明らかに陶板による絵画表現にまで昇華されている。よく見れば現代作だということがすぐわかるのだが、『ライオンに化けたロバ』はパッと見るとエジプトなどの遺跡から発掘された、宝石を散りばめたオリエントのモザイク画の一部のようだ。

こういった古代的雰囲気が生じるのは作品が陶芸だからだ。陶芸家は入念に作品の形を整え色を配置するが、最後の仕上げは火に委ねられる。比喩的に言えば、火が様々な夾雑物を浄化して作品を抽象化するのである。

もちろん陶芸家も様々で、現代彫刻のような作品を作る作家もいる。しかし陶芸が一番魅力を放つのは、土と火の組み合わせという人間にとって最もプリミティブな技法の本質を反映した作品であることが多い。ブリュック作品はテーマも技法も陶芸の根源性によく合っている。陶芸の枠をはみ出すのではなく、本質を捉えることで現代の作品を生み出している。

『レリーフ(イコン)』

縦二六×横一七・三×厚四・五センチ 一九六〇年

『都市』

縦一五〇×横一八三・五×最大高三二センチ 一九五八年

一九五〇年代末頃から、ブリュックは再び新たな技法を試み始めた。ヨーロッパでは昔からタイルが盛んに作られたが、この伝統を活用して様々な種類のタイルを作り組み合わせるようになった。またそこから発展して陶器のブロック(モジュール)を制作し、それらを組み合わせることで立体作品も手がけた。

ブリュックは敬虔なキリスト教徒だったようで、初期からずっと様々な宗教画の陶板作品を作っている。一九六〇年制作の『レリーフ(イコン)』はそのタイル組み合わせ版である。初めて金彩を使ったようだが火を通してくすんだ金色が効果的だ。また中央のキリスト像はブリュック筆ではなく古いキリスト像の転写のようだ。このあたりにもブリュックの卓越したセンスが見て取れる。現代美術的に言うとコラージュやパッチワークということになるがそんな意図はあるまい。自らの作品に神性を付与するために古いキリスト像を中央に配置しただけだろう。陶芸が本来的に持っている無名性に沿うことで、逆説的に作家性が際立っている。

『都市』はブリュッセル万国博覧会のために作られ、ミラノ・トリエンナーレにも出品された作品である。あらかじめ巨大な展示スペースが与えられることがわかっているので大きな作品を制作する必要があったわけだが、ブリュックは無理なく対応している。立体版タイル作品といったところだが、展示スペースに合わせて都市の形を様々に変えてゆくことができる。作家が亡くなってしまえば作品は動きを止め、現状で保存されてゆくことになるが、ブリュックがタイルやモジュールを使った作品を可変的なものとして捉えていたのは重要だ。また『都市』のような作品は、ブリュックが少女の頃に目指した建築家――正確には建築と陶芸作品との融合の道をも切り開いた。

『色づいた太陽』

縦一一三×横一一〇×厚六センチ 一九六九年

『流氷』

面積三〇㎡ フィンランド大使館私邸 一九八七~九一年

晩年になるにつれ、ブリュックはタイルを組み合わせた大作を次々に制作するようになった。作風も変わる。白や黒のモノトーンを基調として、そこに同系統の色を配置するようになったのである。建築物の壁に飾る(設置する)ことを意識した上での変化だろう。晩年まで変化し続けられる作家はなかなかいない。

陶板作品は重いので絵のように簡単に取り外しが利かない。壁にしっかり固定するのが理想的だ。しかしそうなると作家の強烈な自意識が反映された絵や模様は飽きが来る。目に強く残らず、かといってずっと昔からそこにあったような作品で、かつなくなってしまうと淋しくなるような絵や模様の方がよい。

『色づいた太陽』は赤くない。白の陶板の上に黒で模様が描かれている。赤で表象される太陽の強烈なイメージとは反するが、よく見ると様々な形のタイルが複雑に組み合わせられて太陽の円を構成している。見始めると細部まで気になり飽きが来ない。白と黒で生命と力の象徴である太陽の豊穣さを表現している。

『流氷』はブリュック最後の作品で、フィンランド大使館私邸のために制作された。日本に持ってくることはできないので、展覧会では写真と伝記映画での紹介だった。壁面に白いタイルを無数に貼り付け、流氷の割れ目から流れる(あるいは覗く)海水を淡い水色で表現している。側面にはひび割れや氷の陥没を意識したような窪みも見られる。日本画のような汎神論的な作品だ。ブリュックは一九九九年に八十三歳で亡くなった。死後評価が下がる作家も多いわけだが、ブリュックの評価は間違いなく今後も上がり続けるだろう。

フィンランドはキリスト教の国だが、中央ヨーロッパよりも汎神論的心性が強いようだ。人間中心主義ではなく動植物との調和世界を理想と捉える心性である。フィンランドというとトーベ・ヤンソンの『ムーミン』シリーズがすぐに思い浮かぶ。あまり知られていないが『ムーミン』物語の挿絵はヤンソンさんが描いている。ムーミンたちと動植物が一体になったような細密画が多い。ヤンソンさんは人嫌いで森の中で暮らしていたが、フィンランドには自然と一体になった暮らしを理想とする精神伝統があるのだろう。ムーミンは森の妖精なのだ(日本のタツノコプロがムーミンをアニメ化したが、試写を見たヤンソンさんが「ムーミンはカバじゃない」とご機嫌斜めになったという楽しいエピソードがある。でもアニメの連続モノで妖精らしくムーミンを描くのは難しいですよね)。北欧的な汎神論的心性は、もちろんブリュックにも受け継がれている。

なお今年、二〇一九年は日本-フィンランド外交関係樹立一〇〇周年の記念年で、日本各地で様々なイベントが開催されている。ルート・ブリュック展もその一環で、東京での展覧会は終わってしまったが、二〇二〇年春まで日本各地を巡回する。国立西洋美術館では『モダン・ウーマン-フィンランド美術を彩った女性芸術家たち』展も開かれている(二〇一九年九月二十三日まで)。

政治や経済の交流は重要だが、ある国の人が外国に親近感や好感を抱く一番の近道は、素晴らしい芸術やエンターテインメントに触れた時である。芸術家は大局的に見れば国を代表して自国文化の素晴らしさを世界に発信する役割をも担っている。ヤンソンさんの作品を読みブリュックさんの作品を見た人はフィンランドに良い印象を持つだろう。今回の展覧会を見たわたしたちは、ヤンソンさんに次いでルート・ブリュックをフィンランドを代表する文化・芸術の顔としてはっきり心に刻みつけたわけである。芸術家にとっては最高の栄誉でしょうね。

鶴山裕司

(2018/06/19)

■ ルート・ブリュック関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■