『杉戸洋 とんぼ と のりしろ』展

於・東京都美術館 ギャラリーA・B・C

会期=2017/07/25~10/09

入館料=800円(一般)

カタログ=2200円

新しい才能はいつも意外な形で、だが作家の強く深い確信を備えた作品として登場してくるものだ。杉戸洋(すぎとひろし)、一九七〇年愛知県名古屋市生まれ、愛知県立芸術大学美術学部日本画科卒業。この画家、というよりアーチストについてはカタログ巻末の略歴以上の詳細はほとんど知らない。しかし今最も魅力的な作品を生み出すアーチストだ。これほど視線を釘付けにして離さない作家はあまりいない。

『杉戸洋 とんぼ と のりしろ』展は東京都美術館のギャラリーA・B・Cを使って開催された。しかし単に個展のためにスペースを借りたわけではない。東京都美術館新館は昭和五十年(一九七五年)に前川國男設計で建てられた。築三十年を経た平成二十二年(二〇一〇年)に改修工事が行われ二十四年(一二年)にリニューアルオープンした。ただ前川設計の面影は残っており『とんぼ と のりしろ』はその特徴を踏まえた展覧会である。杉戸は自らの作品が展示される場所を強く意識して創作する作家である。だがそれはある種の前衛アーチストのように一種の環境調和といった作家思想の反映ではない。

『untitled』

二〇一七年 油彩、カンヴァス 縦三一・八×横四一センチ

カタログを見れば杉戸が写真で構成されるカタログをも、自らの作品の一部として細心の注意を払って制作しているのがはっきりわかる。カタログ冒頭に掲載されているのは海らしき写真である。また杉戸が今回の展覧会のために制作したタイルを焼いた工場の写真なども挟み込まれている。杉戸作品よりも前川の意匠による壁の方が大きく写った写真も作家の指示だろう。

茶色い壁に掛けられた絵に描かれているのは家が多い。またレディメイドなのか作家の手作りなのかはわからないが、絵は一枚ずつ異なる木製の額縁に納まっている。額縁は壁とほぼ同じ茶色だ。美術館という家の中に絵を納める家である額縁があり、その中にまた家があるといった雰囲気である。壁にうがたれた穴や壁の継ぎ目までも少なくとも今回の個展の〝作品の一部〟ということだろう。その意味で杉戸は自らの作品だけを見て欲しいと願っている作家ではない。

『untitled』

二〇一五年 グリッター、アクリル、カンヴァス 縦二九×横四一・五~縦四五・五×横六六センチ

『untitled』

二〇一七年 カンヴァス、発泡スチロール サイズ可変

会場には重ねられたカンバス作品が展示されていた。それぞれ完成作なのか、未完作品なのかは全体が見えないので判然としない。ただ部分が集まって全体となり、全体が分かれて部分となる作品群である。柱に立てかけるように置かれた発泡スチロールをカンヴァスで包んだような立体作品もある。これも同様で全体であり部分である。もしかすると会期中に、作家の手で並べ替えられるのかもしれない。

展覧会を見れば明らかなように、杉戸は単なるドローイング作家ではない。オブジェも作る。そのオブジェの種類や素材も様々である。板一枚の場合もあれば、作家がタイル工房で焼いた巨大なタイル作品もある。会場のエレベータには長く鮮やかなアクリル板が取り付けられていたがこれも作品だろう。中には他の作家が作ったオブジェ作品も紛れ込んでいる。

アーチストは普通、立体作品を作ろうと思って作る。だから作品の完結を目指す。彫刻らしい彫刻、オブジェらしいオブジェになる。しかし杉戸には作品を一点で完結・完成させようという意志が見られない。作品は無限に流動的で可変的だ。他者の作品をもやすやすと取り込んでしまうのは、前川國男設計の会場に合わせた空間ならではの個展を開くという作家の意図と通底している。

また作家のメインの仕事であるドローイングの種類も様々である。油彩もあるし、アクリル画も鉛筆画のデッサンもある。素材もカンヴァスだけでなく、ごく普通のどこにでも売っているデッサン用紙だったりする。描かれている絵も様々だ。家や花といった具象画もあるし、カラーチャートのような抽象画もある。では杉戸作品は素材もテーマも流動的的でとりとめがないのかと言うと、もちろんそうではない。この作家には揺るぎがたい核がある。

『snap shot』

『snap shot』

杉戸のドローイング作品を間近で見ればこの作家の力が如実にわかる。絵画と呼ばれる芸術の不思議さと魅力がストレートに伝わってくる。実に単純な絵なのだ。誰にでも描けそうに見える。しかし実際にはこんな形と色で作品を描くのは不可能だ。このような絵を描くアーチストは自己の色と線に対する絶対的な確信を持っている。人間の無意識の底から湧き出してくる色と形を把握しているのだ。わたしたちもまた心の奥底にこのような色と線と形を持っている。しかしそれは優れたアーチストの作品によってしか姿を現さない。

ギャラリーの壁や誰かの家のリビングに一点だけ杉戸のドローイング作品が飾られていたら、「いい感じの絵ですね」くらいの感想で終わると思う。しかし杉戸の絵は目の経験としていつまでも残る。作家の名前と作品の印象をなんとなく記憶していた者がある日画集や展覧会でまとめて作品を見る。その瞬間に作家の表現の奥行きがスッと理解できる。「ああそういうことか」と思う。東京都美術館のギャラリーA・B・Cに足を踏み入れ、作品を見て回った瞬間がまさにそうだ。

『snap shot』

『module (for room A)』

二〇一七年 タイル、発泡スチロール、木 縦三八五・五×横一五四五×厚九六・五センチ(最大)

小さな作品であれ巨大な作品であれ、杉戸は一点が代表作になるような作家ではない。会場には虹を思わせるような作品が展示されていた。中でもタイルのモジュール作品は巨大だ。この作品も人によっては「色見本みたいだね」と言うだろう。ただ色が手段ではなく目的として提示されているからそれはアートなのだ。雨上がりの空にかかる虹はすぐに消える。しかしわたしたちは杉戸の虹をいつまでも所有し見ることができる。

カタログには下村観山が京都大原三千院の虹の間に描いた襖絵の写真が掲載されている。襖を超え、鴨居で仕切られた壁を超えて、天井の方にまで半円形の虹が二本描かれている作品だ。この虹の絵が今回の『とんぼ と のりしろ』展の一つの創作ヒントになったのではないかと思う。ただそれは大原三千院という、貴顕の隠棲の地であることを踏まえ、山深い寺の建物とそれを取り巻く自然との調和を表現した、日本画家らしい観山の感性に影響を受けたということではないだろう。空間は外部を取り込み、内部空間は満ちることで外部へとはみ出してゆく。

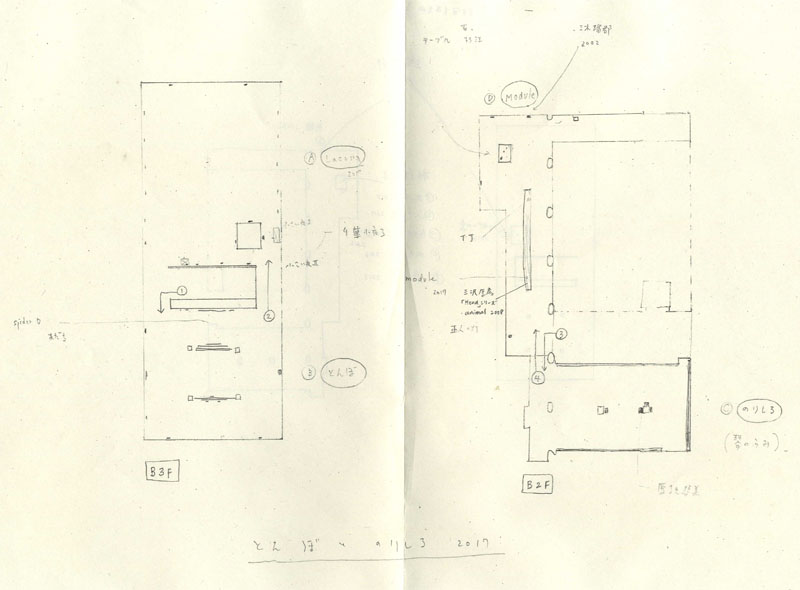

『展覧会添付資料』

A3版コピー用紙 二〇一七年 縦二九・七×横四二センチ

展覧会では作家自身の手になると思われる会場レイアウトの略図が配布されていた。杉戸は設計図をよく作る作家だ。時には建築図面のように詳細になることもある。しかしそれは杉戸がコンセプチュアル・アーチストであることを意味しない。杉戸に空間を与えればその内部はなんらかの物で、アートで埋まってゆく。ただ配置を決める世界原理は究極を言えば杉戸の感性にある。ここに色が、オブジェがなければならない。巨大な作品が必要で、小さな作品も導き入れられる。余白もまた重要だ。それに何よりも、空間を物で埋めた時に必須の異和が、不協和音が求められる。

神が真空を嫌うように、空間には杉戸作品が増えてゆく。ただそれは空間を自らの作品で満たしたいという欲望とは違う。杉戸作品の増殖と配置は、たとえるなら茶道のそれに近いと思う。完全に人工的な空間に、人工物を置いて調和を実現する。それは外部の自然と通底するような心地よい空間でなければならない。外部空間が残酷で醜い面を持っているのと同様に、不協和をも内包しなければ完成しない。作家の強い意志によってのみ出現可能な空間だが、その全体像は作家の意志を超えている。杉戸作品の、魅力的だが一点一点は希薄とも言える印象は、部分と全体に関するこの作家独自の世界観から生じている。

水レベル計がなくても、渕底の高さがわかっていれば

灯火とブイを配置し、後は水が自然とレベルを決めてくれるので

注意点は灯火には杭を打ち、ブイをのりしろ側におよがせておくことだと思う。

杉戸洋

杉戸がカタログに寄せた文章はこの短い一文だけだ。しかし必要十分である。この作家は「渕底の高さがわかっていれば」水を満たして調和的世界を作ることができる。定点としての「杭」は打たれ、ブイは真ん中ではなく偏りとして、偏愛と不協和として「のりしろ側におよがせ」られるだろう。中心らしきものはあり周縁もあるがどれか一つが世界の中心だとは特定できない。ただどの部分を取り上げてもそれは世界そのもののように美しく、時に魅惑的なまでに醜いはずである。

もしかするとこの作家とは通常の日常言語でコミュニケーションを取るのが難しいかもしれない。だが問題はない。彼は色と形と線と物でわたしたちとコミュニケーションする。

常に全体として構想される杉戸作品は、現実には部分として美術館やコレクターの手に渡る。それもまた問題ない。部分は全体のイマージュを秘めているからだ。杉戸作品のほんのわずかな欠片を通して、見る者は、所有者は全体をうかがい知ることができる。杉戸が手を加えれば実に小さな作品にまでも作家の全体像が宿る。その意味で彼は魔法使いだ。こういった魔法使いのアーチストを、僕は杉戸以外にはロベール・クートラスしか知らない。

鶴山裕司

■ 杉戸洋関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■