久しぶりに平野啓一郎氏の小説を読んで感嘆してしまった。何作か読んだがあまり感心しなかったので、正直に言うとスルーしていたのだった。しかし小説家としてすごく成熟している。「ある男」を読み始めてすぐに〝書き慣れている〟と感じた。相当に書いて書いて書きまくり、力が抜け、それでいて要所をおさえた書き方だ。

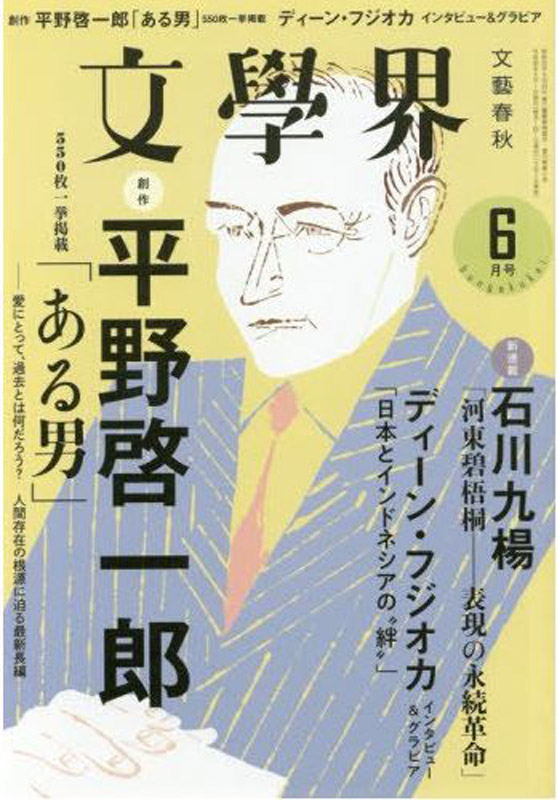

これはニュアンスで理解していただくしかないが、文學界目次では小説は「創作」になっている。これが何かツクリモノを想起させてしまう。実際純文学小説の大半は、その読みにくい凝った文体からして無理矢理作った感が強い。普通の文章では、普通の小説ではないですよアピールが浮くほど強く感じられるのだ。小説という言葉にはそういった臭みを感じない。小さな説と書くが、すらりと読んで作家の世界観をしっかり感受したときに、「ああやっぱり小説はいいな」と思ったりする。「ある男」は飽きることも苦痛を感じることもなく最後まで一気に読んだ。いい小説だと思ったのだった。

「ある男」は五五〇枚である。よほど手練れの作家でない限り、この枚数の純文学小説を書くのは難しい。純文学は基本的に一つのテーマを底の底まで追いつめないと秀作にならないので、長くても二五〇枚くらいが一つの限界線になる。三〇〇枚を超えるとプロットを複雑にしないともたない。プロットを複雑にするとは主人公以外にサブ主人公を複数設定し、彼ら固有の物語を平行させながら、それらを最終的に主人公に交わらせ、一つのテーマとしてまとめあげることである。これはほぼ純粋に小説技術の問題である。よい先生がいる小説教室などに通ってもある程度までは習得できる。ただその先が問題だ。

簡単な言い方をするとプロットの複雑化は小説の枝葉を伸ばしてやることである。そうしなければ小説は長くならない。が、枝葉が茂り過ぎるのも厄介だ。よく作家は小説を書いていて作中人物が勝手に動き出すと言ったりするが、サブ主人公の物語を複数走らせると収拾がつきにくくなる。長い小説でも短い小説でも作家が最初に設定したテーマがある。それは基本的に一つである。人物関係や事件が複雑に絡み合うと、最初に設定したテーマが薄まってしまったり、当初考えていた姿からズレてしまうことがあるのだ。

「ある男」を読んでいてふと宮部みゆき氏の『火車』を思い出したが(両者に本質的影響関係はありません)、先日amazon primeに宮部氏原作の映画『ソロモンの偽証』が入っていたので見た。『事件』『裁判』二部構成の大作である。原作も大部で新潮文庫で全六巻だ。四七〇〇枚の大長編小説である。大衆小説で上下巻は珍しくないが、近年書かれた小説の中では最も長いだろう。ただ原作を読んだ方はおわかりだろうが、どんどん引き込まれて長さを感じさせない。お話をねだる子供のように、次が気になって時間を惜しんで読んでしまう優れたエンターテインメント小説である。

しかし手放しで傑作だというつもりはない。読んでいる時から――読者を楽しませるという点では満点に近いが――小説的には微かな欠点も感じていた。また映画を見る前から映像化はどうかなとも思った。心理描写は文字だから説得力がある。映像化するとやっぱり中学生は幼い。リアルなローティーンの姿が目に入ると、こんなにしっかりした頭のいい中学生はいないだろうなと思ってしまう。それはまあ予想されたことだが、もっと気になったのは原作にあったテーマのブレである。四〇〇〇枚を超える小説だから枝葉が多いのは当然だが、やはり多すぎる。

『ソロモンの偽証』という小説を引っ張る表のテーマはイジメと暴力だ。一人の男子中学生が校舎の屋上から飛び降りて亡くなる。警察は自殺と断定するのだが、校長と担任教師、クラス長で主人公の女の子の元に怪文書が届いたことから物語は動き出す。怪文書には生徒の死は自殺ではなく、実は不良のいじめっ子が殺したのだとあった。それを嗅ぎつけたマスコミが他殺だと騒ぎ立てたことから校長と担任教師は追いつめられ辞職を余儀なくされる。怪文書には殺人を目撃したと書かれていたがそれは嘘で、不良に陰惨なイジメを受けていた女子中学生が彼を陥れるために書いたのだった。騒ぎが大きくなるとこの女の子もじょじょに追いつめられてゆく。

不良少年は母親とともに、日常的に父親の暴力を受けていることも描かれる。担任教師が追いつめられたのは彼女の元に来た郵便物が、ゴミ捨て場に散乱していたのを近所の人が見つけたからだった。散らばっていた怪文書の内容が衝撃的だったので発見者はそれをマスコミに送った。担任教師は他殺隠蔽のために、密かに怪文書を破り捨てたのだと疑われたのだった。しかしそれは誤解だった。担任教師はある日、隣に住む女が夫からDVを受けている姿を目撃した。夫が去ったあと思わず「だいじょうぶですか」と声をかけたのだが、女は何も言わずに自分の部屋に入っていった。この女が担任教師のポストを漁り郵便物を捨てていたのだ。ときおりあるが、恥ずかしい姿を同性の女に見られたことから生じた理不尽な女の憎悪である。また怪文書を書いた女子中学生は母子家庭で母の過干渉を受けている。これも一種の暴力だと言える。

物語のクライマックスは同級生の死に納得がいかず、その真相を明らかにしたいクラス長の女の子が、小学校で死んだ子と同級生だった他校の男子生徒とともに開く学校内裁判である。他校の生徒も父親がDVで母親を殺してしまい、刑務所で服役中に自殺して孤児になってしまった暴力の被害者だ。裁判にはもちろん法的効力はないが多くの生徒の協力を得た本格的陪審員制だ。この裁判で争われるのは不良のいじめっ子が殺人犯かどうかである。タイトルに『偽証』とあるように当然怪文書の真偽も争われる。しかしクライマックスまで小説を読み進めてきた読者はいじめっ子が無罪であることを知っている。本当に問われなければならないのは自殺の真相だ。しかし自殺の原因はイジメにも暴力にもない。

自殺した生徒は虚無主義者だった。その虚無を自分一人で抱え込むことができず、友達やクラスメートを彼の暗い世界に引き込もうとした。そのため時に激しく言葉で友達をなじり傷つけた。彼がなぜ自殺へと至る虚無を抱えることになったのか、その原因は家庭や生育環境などからある程度は探れるはずだ。しかし十分に為されていない。裁判で描かれるのはあくまで生者の側の葛藤である。裁判は成功し大衆小説には必須のヒューマニズム的オチもあるが、割り切れなさが残る。その理由はすべての出来事が自殺した生徒の虚無的暗さから起こっているからである。

社会的か個人的かを問わず主要登場人物たちは暴力(イジメ)で苦しむ。その根底に自殺した生徒の虚無の暗さがある。長い小説を書き続けるためには強力なテーマが必要だが、すべての暴力の根源である暗い欲動は論理でも倫理でもうまく説明できない人間的暗部である。つまり『ソロモンの偽証』の本当の求心点(テーマ)は死んだ生徒の虚無にある。それがじょじょにイジメという社会問題の解消、秩序を取り戻す理性的で正しい判決という現世的カタルシスと乖離してゆく。

宮部氏は当然最初から死んだ生徒の虚無を設定していたわけだが、物語の枝葉を茂らせる(長く引っ張ってゆく)過程で死者の内面を肥大化させてしまっている。つまり小説内で死者の内面がじょじょに成長している。巨大長編小説だが、最後にこの作品の設定では決して描けない新たなアポリア(テーマ)が浮上してしまっている。物語が振り出しに戻ってしまったとも言える。

もちろん四〇〇〇枚を超える小説を書くのは大変な能力であり、それだけでも宮部氏は傑出した小説家だ。大長編小説を書きたい人にとっては貴重な先行作品にもなるだろう。しかし主人公の女子中学生の知性と自殺した生徒の混沌とした虚無は、はっきりと対立している。この作品で両者を統合することはできない。

脇道に逸れてしまったが、四〇〇〇枚には遠く及ばないが五五〇枚と十分に長い平野啓一郎氏の「ある男」にはテーマのブレがないのだろうか。結論を先に言えばない。「ある男」には明確なテーマが設定されている。単純化して言えば〝人間のアイデンティティの問題〟だ。「ある男」は一貫したテーマに貫かれた純文学〝的〟作品である。ただし純文学ほど厳しいテーマの追いつめ方はない。

五五〇枚の小説を読者に読ませるには面白い枝葉が必要だが、それがテーマの深化を阻んでいる。しかし大衆小説ほど枝葉で物語を引き延ばしていない。杓子定規だが純文学と大衆文学の間に位置する中間小説である。ただ中間小説だからと言って「ある男」を貶めているわけではない。優れた作品である。

物語は宮崎県で林業に従事していた谷口大祐という男が事故死するとことから始まる。大祐は過疎の町に移り住んできた男で、地元で文房具屋を営んでいた里枝と結婚した。里枝は再婚で連れ子がいたが、大祐との間に女の子をもうけた。大祐は老舗旅館の次男坊だったが兄や両親と折り合いが悪く、苦悩の末に家族と縁を切って出奔したのだと里枝に話していた。家族とは金輪際会わない、連絡も取らないと強い決意を語ってもいた。

しかし亡くなったからには実家に連絡しないわけにはいかない。兄が宮崎に駆けつけたが、遺影を見てこれは絶対に自分の弟ではないと衝撃的な言葉を口にした。戸籍などの公文書では大祐は間違いなく旅館の次男である。普通に運転免許を取得し、雇用保険や健康保険、生命保険などにも加入していたのだった。

里枝は激しく動揺した。大祐は理想的な夫で父親だった。他人の過去を自分のものであるかのように語っていた夫の姿を思い出すと、彼が犯罪者だったのではないか、後ろ暗い過去があるのではないかという疑念が湧いてくる。里枝は前夫との離婚調停で世話になった城戸弁護士に夫の調査を依頼する。つまり「ある男」は探偵小説的な展開で謎の解明に向けて読者を引っ張る作品だ。しかし謎の解明は表向きのテーマに過ぎない。

城戸弁護士は大祐事件の背後に戸籍ブローカーがいることを突き止める。大祐は金のために近所の家に押し入り、両親と幼い子供を惨殺した上で放火した殺人犯の息子だった。どこに行っても殺人者の息子という冷たい視線が付いて回る。また大祐は繊細な男で父の犯罪に苦しんでいる。もしかすると自分もいつか殺人を犯すような人間なのではないかと怯えている。自殺も二度試みたとある。大祐はあるとき戸籍ブローカーの存在を知り、過去から逃れるために戸籍を交換して旅館の次男になったのだった。

ブローカーを介して戸籍を交換した人たちすべてが金のためにそうしたわけではない。大祐と同じように逃れがたい過去に苦しみ、人生をリセットするために他人に成り代わった人も多い。また城戸弁護士も自己の過去に苦しんでいる。在日三世で日本に帰化したが、近年日本を吹き荒れる嫌韓とヘイトスピーチの嵐は彼に自分の出自を意識させざるを得ない。大祐の妻里枝も過去に苦しんでいる。彼女は前夫との間の子を脳腫瘍で失った。治ると信じて受けさせた辛い治療が幼い息子を苦しめたのではないかとずっと思い惑っている。子供の治療を巡って生じた対立が決定的な心の隙間を生み、離婚になったのだった。

つまり読者の興味は大祐の過去の解明に向かうが、彼を中心に展開する戸籍交換者や城戸弁護士、妻里枝の枝葉的物語はすべて人間のアイデンティティを巡る問いかけに収斂している。人間には無限の自由意志が与えられている。どんな職業にでも就けるはずだしどんな伴侶やパートナーを選んでもいい。可能性は無限だ。しかし現実の選択は可能性を狭め、かつその選択は自分ではどうしようもない過去の影響を受けている。ちっぽけな個を超えた不可解で理不尽でもある大きな力と唯一無二でかけがいのない個の自由意志が切り結び、どうやって個のアイデンティティを得るのか、受け入れるのかがこの作品のテーマである。

ただ端的に言えば作家思想の詰め方が甘い。作品の主人公は城戸弁護士だ。インテリであり文学や哲学の造詣も深い。彼は大祐の秘密や自らの苦悩を考える際に、若い頃に読んだ文学作品や哲学、神話などを思い浮かべて思考のよりどころにする。弁護士は小説家でも哲学者でもないので、人文学的な〈知〉は引用で済ませた方が自然だろうと作家は判断したのかもしれない。しかしここまで面倒なテーマを設定したからには借り物の思想は役に立たない。主人公は、作者は他者の〈知〉に頼らず自分で考え抜かなければならない。それが「ある男」が中間小説である理由である。文学的身振りで純文学のお墨付きが得られるわけではない。

ただ小説は結局は物語である。最後まで読者に読んでもらえなければ駄作も傑作もあったものではない。少数の読者しか得られない作品の文学的価値を云々しても空しい。中途半端な観念小説は結局のところ中途半端な詩的小説や哲学的小説に過ぎないのだ。あやふやな創作であっても胸を張れる小説にはならない。「ある男」は長編だが最後まで読者の興味を引っ張ることに成功している小説だ。テーマの詰め方は中庸なものに留まっているが、ここがスタートだろう。面白く読めてその上小説でしか表現できない文学的価値を持つ作品が純文学の秀作と呼ばれるのである。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■