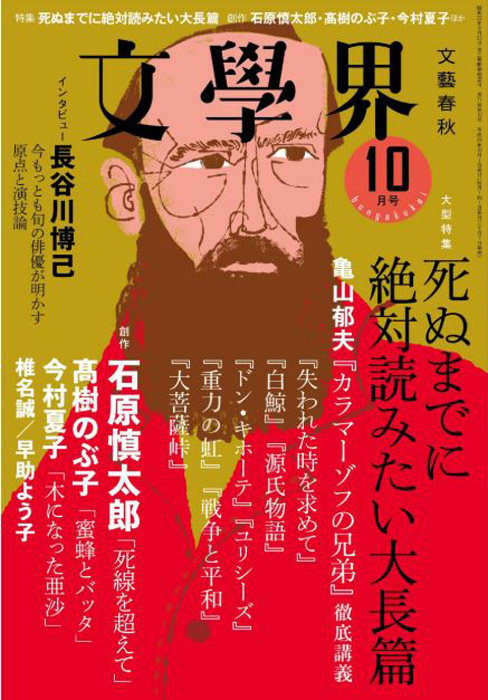

小説を読もうとすると、文學界はホントに読むところがないね、と思ってしまう。今号の小説掲載ページは全体の三〇パーセントちょいか。大特集は『死ぬまでに絶対読みたい大長編』で、作家や評論家が『カラマーゾフ』『白鯨』『ドン・キホーテ』『源氏』『ユリシーズ』『失われた時』などについて書いている。ん~これらの古典小説について、いまさら中途半端な解説を読みたい人がいるのかね、と正直なところ思う。つーか文芸誌って、未来の『死ぬまでに絶対読みたい大長編』を生み出す場なんじゃないかなぁ。

もちろんこういった、一昔前にはいたけど今は絶滅危惧種になっている文学青年・少女を啓蒙する特集で、雑誌の売り上げが伸びているなら余計なお世話である。ただ今はどの世界でも既存の権威が揺らいでいる。文學界を純文学小説の牙城と思っているのは文学に興味がない人だけだろう。一昔前は詩壇では創作者と読者がほぼイコールだと言われていたが、現状を分析してみるまでもなく、純文学ではとっくに創作者と読者がほぼイコールになっている。頼みの綱はまだ魔法が解けていない芥川賞だが、危うい。ごく薄い読者層を考えて特集を組むなら「明日にでもあなたが確実に芥川賞がもらえる方法」が一番売れるだろう。しかしそれはまあ悪い冗談だ。ただ欲しがる人がいるうちになにかの手は打ったほうがいいと思う。

これは私の一生を通じて唯一の私小説だ。私はもともと私小説なるものを軽蔑していたがこの出来事によって今まで考えもしなかったことを考えさせられている限りそれを書き残しておくことは私自身への責任に思えこれを記すことにした。

それは青天の霹靂のように私を襲った何かの悪意に満ちた通り魔のような病だった。

(石原慎太郎「死線を超えて」)

石原慎太郎氏は言うまでもなく若くして『太陽の季節』で芥川賞を受賞した作家であり、参議院議員、衆議院議員、東京都知事を歴任した政治家である。ご本人にとっては作家であり政治家であることはなんら不可思議ではないのだろうが、僕らのような一般読者にはなかなか微妙である。ただ日本人には珍しいマッチョな人だと思う。実際気力はもちろん体力的にもずば抜けていたようだ。「死線を超えて」でも病気する前は一晩で百枚は小説を書いていた、議員時代には週に三千メートルは泳いでいたと回想しておられる。

そんなマッチョな人が「私小説なるものを軽蔑していた」のは当然だろう。「私小説とは何か」という問いは置いておいて、石原氏の言う私小説は「私の生活や感情を書く小説」を指している。もっと言えば女々しく愚かしい人間の行動や心理を赤裸々に書く小説のことだ。それは敵と戦い続けてきた男の書く小説ではない。

だから「私の一生を通じて唯一の私小説」である「死線を超えて」は、病気によって気弱になった心を描いた小説ではない。むしろ病という自己の内部からの反乱を鎮圧し、乗り越えてゆこうとする小説だ。ある意味で石原氏とともに戦後は、戦後文学は生き続けている。作家もジャーナリズムも華々しく輝いていた時代であり、焼け野原からの復興を原点として誰もが戦い続けてきた時代である。

明智光秀の謀反によって本能寺で死んだ信長の死ぬせつなの本心など所詮誰にもわかりはしまいが。この私が死期の迫ったこの齢で今抱えている折り合いのつかなさへの、恐れなどでは決してない、ただのいまいましいほどの焦慮など、私の死んだ後他の誰にもわかりはしまい。それを抱きながら薄い氷の上を歩むような恐れとも焦りともつかぬこのはかなさは一体何に対する代償なのだろうか。それでも死線を超えた私はその上をおそるおそる歩いては行くが。

(同)

当然のことだが石原氏は死など怖れてはいない。それは石原氏への侮辱に等しい理不尽に過ぎない。ただ石原氏は焦っている。為したことは遠い記憶となって色あせ、為し得なかったことばかりが宿題のように目の前に積み上がる。石原氏を嫌いという人は多いが、好きな人もかなりいるだろう。その戦後的な戦う姿勢が共感を呼ぶ。石原氏の田中角栄伝『天才』はベストセラーになったが偶然ではない。本質的に理解し合っている。

石原氏が芥川賞選考委員をお辞めになった時、一つの時代が終わったと思った。実際石原氏のいない選考委員はお飾りに見える。素直に書類にハンコをつく物わかりのいい純文学名誉役員と言った方がしっくりくるかもしれない。選評が気に入らないと言って刃向かうにしても、ずしっと手応えのある相手が必要だ。石原氏は刃向かうに値する敵役だった。もうすぐそんなイヤなヤツが立ちはだかっていた時代も終わる。

同じく小学二年生の時のこと。世間を騒がす食中毒事件が起こった。(中略)事件から十日ほどたち、この日の亜沙は給食当番だった。(中略)食中毒の原因は、披露宴のメイン料理に添えられたインゲン豆だと言われていた。それは国内で栽培されたインゲン豆であり、隣町の給食センターで使用されている外国産の冷凍インゲン豆とは何の関係もなかった。それにも関わらず、亜沙が「はい」といって差しだした皿を受け取るクラスメイトはいなかった。

「いらない」「こわい」「まだ死にたくないもん」

と口々にいいながら、亜沙と亜沙の盛り付けたインゲン豆の前を素通りしていった。(中略)

翌年、三年一組の教室でも同じような場面が見られたが、こちらは本物のいじめだった。(中略)その日、三年一組の児童は、誰ひとりとして亜沙のよそったマカロニサラダを食べなかった。似たような場面は亜沙が四年生の時も、六年生の時にも繰りひろげられた。

(今村夏子「木になった亜沙」)

今村夏子氏の「木になった亜沙」は一種のファンタジー小説だ。内容的には残酷小説でもある。主人公の亜沙は母子家庭で、小学生くらいから祖母と同居するようになった。ほんの少女の頃から亜沙には不思議というより理不尽なことが起きた。誰も亜沙の作った料理やお菓子を食べてくれないのだ。小学校で金魚の飼育係になった時は、友達が餌をやるとぱくぱく食べるのに亜沙がやると食べない。それはなにかの悪意のように学校中に広まり、亜沙が給食当番になってよそったおかずをクラスメートたちは食べなかった。おまけに祖母と母親が亡くなり亜沙は叔母夫婦に引き取られることになった。

叔母夫婦と暮らしてからも不可思議な現象は続いた。亜沙が料理した食事を叔父が食べようとしないのだ。中学生になった亜沙はグレた。気に入らない女子生徒を呼び出して財布を奪い、セミの死骸を食べさせようとした。女子生徒は全力であらがった。激しい暴力を加えても彼女の口を開かせることはできなかった。最後には亜沙の方が「食べて、お願い、と懇願していた」とある。

亜沙を持て余した叔父夫婦は彼女を少年少女の矯正施設に入れた。そこでも誰も亜沙が作った料理を食べない現象は続いたが、熱心で優しい教官と出会ったこともあり亜沙は少しずつ立ち直ってゆく。しかし自由時間に矯正施設の生徒たちと出かけたスキー場で初めてスノボを試した亜沙は、コースを大きく外れてしまう。木に激突して立ち上がれない。夜になり動物たちに取り囲まれる。食べられてしまうと恐怖した亜沙は、ポケットのチョコレートを投げ与えた。でも食べない。だが木の枝から熟した果実が落ちると、それをおいしそうに食べるのだった。亜沙は木になりたいと思う。「次に目が覚めた時、亜沙は自分の願いが叶ったことを知る。亜沙は木になっていた」のである。

智花の頭上では、文庫本になった晃がページをひろげてスタンバイしていた。周りの声援にこたえるように、智花はもう一度大きく息を吸いこむと、真っ赤な顔でウーン! といきんだ。――よし! 頭の薄いガラスがぱりんと割れて、中からあらわれた熱線が晃の一ページにポッと小さな火をつけた。その火は瞬時に晃全体を包みこみ、あっというまに大きくなった。(中略)いびきをかいていた若者は、とっくに火柱の陰にかくれて見えなくなった。風が吹き、火の粉のシャワーが台所の水切りかごの中にも降り注いだ。かつてきれいすぎるといわれた手のひらは今では爪の中までカビだらけだ。その黒く汚い両手を高らかに掲げ、亜沙は炎に包まれていった。

(同)

亜沙は割り箸に加工されコンビニに運ばれた。弁当といっしょに亜沙をもらったのは若者だった。亜沙は若者が弁当を食べないのではないかと心配したが、彼は実においしそうに食べた。亜沙が初めて経験する幸せだった。そこで役割を終えるはずだったのだが、若者はなぜか亜沙を、割り箸を捨てなかった。洗って台所の水切りかごに入れ何度も使った。ふと気がつくと、若者の家には亜沙と同様、世の中から疎外されて人間の生を終え、電球や本などに生まれ変わった元人間がたくさんいるのだった。

ただ若者の家はいわゆるゴミ屋敷だった。役所からついに「強制代執行」――ゴミの強制撤去を行うという通知が来てしまう。強制代執行が行われる前の夜、亜沙たちは若者と離ればなれになるならいっしょに死にたいと話し、実行する。電球になっていた智花が自分の身体を割って火花を散らし、文庫本の晃がそれを受け止めて炎を上げた。若者の家はあっというまに火に包まれた。亜沙のいる台所も、彼女自身も火に包まれた。

書店流通的な基準では「木になった亜沙」はファンタジー小説だが、本質的には内面小説であり、私小説の一種だとも言える。なぜなら亜沙が経験する理不尽な社会(世界)からの疎外感は、多かれ少なかれ誰もが経験するからだ。そして現実世界ではモヤモヤと心の中にわだかまるままの怒りと悲しみを、小説は現実世界では起こらない、決して起こしてはいけない方法で解消してくれる。炎に包まれることで亜沙の苦しみは浄化されたのだ。

私小説的純文学のアトモスフィアを醸し出しているからといって、作品が私小説になるとは限らない。定型的な私小説文体でしか人間の内面を描けないわけでもない。また「木になった亜沙」の大団円はクリシェかもしれない。だがクリシェを超えて先に進めるのは勇気をもってそれを描くことが出来る作家であり、いつまでも結論の出ない人間内面の周縁をぐるぐると巡っている私小説作家モドキではない。

こういった作品には必ず読者がつく。読みたい、読まなきゃならない読者を抱えているからである。小説を必要としている読者のほとんどは弱者--ソフィスティケートして言えば、心の中に繊細で弱い部分を抱えている人々だからである。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■