いろいろなトラブルを経て落ち着いた、と言うべきだろうか。そういうのは、たとえば子育ての局面とか、離婚とか経営難とか、ようするに日常的かつ社会的な人の暮らしに対して使われる言葉であり、落ち着いた、と言うからには概ね善きこととして認識されるものだ。この三田文学についてもそういうもの言いが当てはまりそうだ、というのはそれが日常的かつ社会的な産物だということか。

もちろん雑誌というのは多かれ少なかれ社会的な産物だし、定期刊行物ということで日常的であるとも言える。しかし問題になるのは、何を社会として捉え、どういう日常を前提としているか、ということだ。人の成熟と未成熟も、人格の軽重もそうやって見分けられるのだから、わざわざ発行される雑誌には自ずからその問いへの解が備わっているものと期待するのは当然だ。

そして今の三田文学には、その解が見当たらない。大学雑誌として予算が下りるのであろう、人の世の常としての仲間意識や小競り合いもあるのだろう、と漠然と察せられる以外に、雑誌をわざわざ出すほどの社会的ヴィジョン、ましてや文学的見識といったものがあるように見えない。ただ、僕ら普通のサラリーマンたちと比べてもかなり呑気な立場の先生方の、呑気な日常が窺い知れるだけだ。

文学の矛盾はいまや相当に低次元なものになっていて、この激動の世の中で、既成の文学的なるものにどっぷり漬かっていられるのは、やはり呑気な立場の人々しかない。彼らの教え子たちが皆、社会の中で成熟していき、かつての先生たちの読むに耐えない時代遅れを実感したとしても、それをわざわざ指摘することはない。愛する三田で、日吉で再会する恩師を敬愛し続けるわけだが、我々社会人にとって、彼らはすでに過去そのものだ。

今の三田文学は、申し上げにくいが、そのような過去たちがこしらえる過去の文学的な何かをなぞるものでしかない。もちろん昨今までの、得体の知れない、それでいて素人っぽい抹香臭さよりはマシかもしれないし、場外乱闘で罵り合ったり、かばい合ったりする手つきのマズさを露呈するよりはいいかもしれない。いい、というのは、しかしどういう意味でだろう。それよりはみっともなくない、ということか。

体面を取り繕いながら過ごす我々の日常を前提とした社会性からいえば、そうかもしれない。だがそれ以前の前提として、三田文学は文芸誌ではないか。それよりも大学雑誌であることを前面に押し出すというなら、そういう編集方針だということであって、文学の定義を「文学部の先生たちが日常的に撫でてるもの」と捉えている特異な雑誌、ということでよかろう。今の三田文学には、そこまで見切る定見も、無論見当たらないのだが。

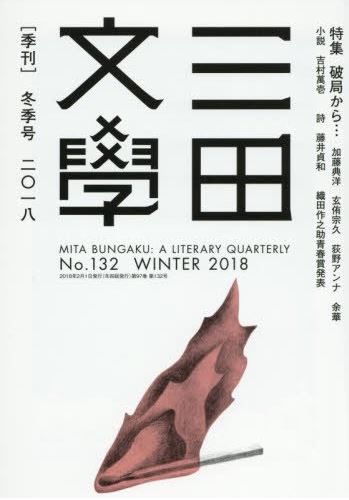

「破局から」という特集タイトルは、およそ今の三田文学に似つかわしくない、それだけに無いものねだりのようにそんな言葉を口の中で転がしていた、かつての文学青年たちの同人誌を思い出させる。しかし彼らがもしまともなら、いずれ本当にいくつかの破局を体験し、それゆえに成熟して「破局から」が「文学的」などと思わなくなっていったはずだ。たとえば「破局から」に抽象的なアトモスフィアを感じさせようと読者に強要するのは、時代にも世代にも取り残された特殊な文学的業界誌しかない。

「破局」というのは今なら松居一代と船越英一郎の離婚であって、すなわち新しい事実の積み重ねによって、過去の積み重ねが瓦解する、という端的なものだ。そういう事実の取りつく島のなさに耐えられるメンタルもなく、学内政治ぐらいしか経験のない者たちだけが概念としての「破局」をもてあそぶ。「破局から」について、先生方が呑気な説明を重ねれば重ねるほど、卒業生たちはまた諦念を深めるのである。

池田浩

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■