東京朝日新聞明治四十五年(一九一二年)一月十日断片

前回の続きでもう一本番外編を。骨董エセーなので、それなりにきちんとした骨董をお目にかけなければいけないのだが、ゴミ同然の骨董も大事にしている。そういった塵芥骨董がけっこう好きなのである。文字通り塵芥の中から見つけた、ちょっと面白いけど経済的価値のない古い物である。子供が宝物にするブリキの王冠のようなものですな。

もう二十年以上親しくしている骨董屋さんがいる。骨董屋が店をオープンした日にたまたま前を通りかかり、僕は初めてお金を出して骨董を買った。それ以来の付き合いである。僕の骨董の師匠には違いないのだが、どんどんお金を出して買うような上客ではない僕に、嫌な顔もせず付き合ってくれる。お店でもある程度好き勝手にさせてくれる。

骨董屋が古伊万里などを買ってくると、僕はふんふん説明を聞きながら箱やその中を漁っている。目のいい骨董屋なので面白い物を買ってくるのだが、こちらもだいぶすれっ枯らしになっていて、そうそう江戸中後期の古伊万里には心が動かない。骨董そのものではなく、所有者や来歴がわかれば買ったりするのだ。古い新聞紙などが詰まっていると、必ず広げて読んでみる。日付や紙名から少なくともどの地方から出た骨董なのかわかる。

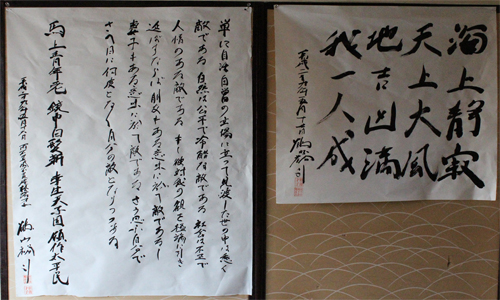

写真掲載した東京朝日新聞明治四十五年(一九一二年)一月十日の断片は、そうやってみつけた。夏目漱石の『彼岸過迄』「風呂の後」の第九章が掲載されている。『彼岸過迄』の連載九日目である。『彼岸過迄』は大阪・東京の朝日新聞に同時掲載されたが、いっしょに入っていた新聞反故から東京朝日だとわかった。

世の中にはいつの時代にも奇特な人がいて、漱石についても新聞連載を切り抜いてスクラップブックにしたものが残っている。ある連載の頭から尻尾まで揃っていればかなりの値段になったりする。初出はそれなりに貴重なのだ。研究者は原稿や単行本との文字の異同を調べたりする。もちろん漱石ファンも欲しがる。

しかし一日だけの、それも不完全な新聞連載断簡となると値段はつかない。単なる反故だ。骨董屋からタダでもらい受けた。こちらは長い漱石論を書き上げたばかりで、これも何かの縁と思ったのである。またけっこう長い間骨董を包む反故紙を拡げてきたが、面白い内容の断簡に出会ったのは初めてだった。そういった記念の意味もある。

『彼岸過迄』初版

大正元年(一九一二年)九月十五日春陽堂刊 装丁・橋口五葉

漱石好きには説明の必要がないが、『彼岸過迄』は小説単体としてはあまりいい出来ではない。ただ漱石文学全体を通覧すれば、変化のメルクマールになった作品の一つである。漱石は〝初めての人〟だ。日本の小説の基礎は漱石が作ったと言っても過言ではない面がある。また漱石は小説家としても初めての人である。彼は大衆小説家であり前衛純文学作家だった。漱石以降に前衛文学や純文学にジャンル分けされてゆくようなタイプの小説を、短い人生の中で書き残した。

漱石は親友・正岡子規が高濱虚子といっしょに創刊した俳誌「ホトトギス」で小説家デビューした。その出自からわかるように、初期は子規写生理論を援用した俳文小説だった。特異な小説だったこともあり漱石の文名は高まったが、この方法で小説を書き続けることはできなかった。転機になったのは朝日新聞に小説記者として入社して初めて連載した『虞美人草』である。この作品も写生文小説だが世間の評判は芳しくなかった。漱石は敏感にそれを察知して大胆に小説文体を変えたのである。

『虞美人草』に続く『三四郎』『それから』『門』は三部作と呼ばれる。事件が起こり、起承転結で物語が進行してゆく。読者を飽きさせないための、新聞連載大衆小説だと言っていい。これらの小説を漱石は島崎藤村の『破戒』などですでに日本文学で確立済みの、ヨーロッパ式三人称一視点文体で書いた。特に『それから』は、三人称一視点小説としては今でも小説のお手本にできるほど完成度が高い。最初からそういった書き方もできたはずだが、単なるヨーロッパ文学の模倣にはあきたらなかったのである。

ただ漱石は安定した三人称一視点小説の文体もあっさり捨ててしまう。『門』に続く『彼岸過迄』『行人』『心』は三部作と呼ばれることは少ないが、明かな連作である。短編をつないで長編小説を書こうとした。それは写生文にもヨーロッパ小説文体にも属さない漱石独自の前衛小説だった。また漱石が新たな小説文体を模索し始めたのには理由がある。修善寺で生死の境をさまよったのだ。

カンフル、カンフルと云ふ杉本さんの声が聞えた。杉本さんは余の右の手頸をしかと握つてゐた。カンフルは非常に能く利くね、注射し切らない内から、もう反響があると杉本さんが又森成さんに云つた。森成さんはえゝと答へた許りで、別にはかばかしい返事はしなかつた。夫からすぐ電気燈に紙の蔽をした。

傍が一しきり静かになつた。余の左右の手頸は二人の医師に絶えず握られてゐた。其二人は眼を閉じてゐる余を中に挟んで下の様な話をした(其単語は悉く独逸語であつた)。

「弱い」

「えゝ」

「駄目だらう」

「えゝ」

「子供に会はしたら何うだらう」

「さう」

今迄落ち付いてゐた余は此時急に心細くなつた。何う考へても余は死にたくなかつたからである。

(『思ひ出す事など』十三)

漱石は『門』連載終了後の明治四十三年(一九一〇年)六月十八日に、東京内幸町の長与胃腸病院に入院した。持病の胃潰瘍が悪化していたのである。二ヶ月ほど治療を受け、八月六日に伊豆修善寺の菊屋旅館に湯治に出かけた。しかしこの湯治でかえって胃病が悪化してしまう。漱石は大吐血し生死の境をさまよった。小康を得た漱石は伊豆を発って十月十一日に長与胃腸病院に再入院したが、二十日に早くも『思ひ出す事など』を書き始めた。ただ第十三回になってようやく危篤の夜を回想している。あまり思い出したくなかったのだろう。

翌明治四十四年(一九一一年)二月二十六日には長与胃腸病院を退院したが、小説を書く体力・気力は戻らなかった。そのため明治四十四年中は軽いエッセイを書き、講演旅行などをして過ごした。年末の十一月には漱石を朝日新聞に引き抜いた大恩人、池辺三山が朝日新聞社を退職した。弟子の森田草平の連載小説を巡っての社内対立が原因で退職したので漱石にも責任の一端があった。十一月二十九日には五女のひな子が突然死した。漱石が『彼岸過迄』を書き始めたのは十二月十五日頃である。『門』脱稿から一年半近くが過ぎていた。

新聞小説では毎日読者を楽しませなければならないという思いがありながら、どう考えても歪で特異な文体で小説を書き始めたのは、漱石に晩年の意識が芽生えたからである。実際漱石は大正五年(一九一六年)に満年齢四十九歳、彼の意識としては五十歳の若さで亡くなってしまう。読者を無視したわけではないが、『彼岸過迄』は漱石がどうしても書き残しておきたかった小説の嚆矢である。『彼岸過迄』『行人』『心』は自我意識三部作だ。その熾烈な精神の葛藤は、病中記である『思ひ出す事など』にはっきり表現されている。

かく単に自活自営の立場に立つて見渡した世の中は悉く敵である。自然は公平で冷酷な敵である。社会は不正で人情のある敵である。もし彼対我の観を極端に引延ばすならば、朋友もある意味に於て敵であるし、妻子もある意味に於て敵である。さう思ふ自分さへ日に何度となく自分の敵になりつゝある。疲れても已め得ぬ戦ひを持続しながら、煢然として独り其間に老ゆるのもは、見惨と評するより外に評しやうがない。

(『思ひ出す事など』十九)

『思ひ出す事など』で漱石は病中の自分を支えてくれた多くの人々に深く感謝しながら、一方で人情とは正反対の残酷な人間関係を考察している。究極を言えば明治維新後に日本に流入したヨーロッパ的自我意識が、漱石が解決すべき最大のアポリアだった。

多くの人は自我意識と他者意識、つまり自他の人間関係について適当なところで折り合いをつける。しかし原理的思考者である漱石はそれができなかった。自我意識が是であれば原理として他者意識は非である。つまり自他は際限もなくいがみ合うことになる。さらに厄介なことに、自分自身だってあてにならない。しかし人間は自我意識を基盤として他者=社会と切り結んでゆくほかない。自己の拠り所である自我意識は、他者にとって絶対的な是である自我意識と必ずぶつかり合う。

この自他の対立は論理では解決できない。だから小説というまだるっこしい形態が必要になる。また小説が地上の人間関係を描き続けている限り最終的な解決は得られない。なんらかの飛躍――命がけの飛躍と言っていいだろう――が必要となる。漱石が若い頃から好んだ詩作を最後まで手放さなかった理由がここにある。

馬上青年老 馬上青年老い

鏡中白髪新 鏡中白髪新たなり

幸生天子国 幸いにして天子の国に生まれ

願作太平民 願わくば太平の民と作らん

冷酷なまでの自他関係を考察した『思ひ出す事など』第十九章を、漱石は漢詩で終えている。漱石は優れた詩人だった。もう少し遅く生まれていれば、自由詩で優れた作品を残したかもしれない。漱石が漢詩で表現したのは人間がたどり着くべき理想境である。現世がいかに苦渋に満ちていようと「願わくば太平の民と作らん」と詠っている。しかし簡単ではない。

市蔵といふ男は世の中と接触する度に、内へとぐろを捲き込む性質である。だから一つ刺戟を受けると、其刺戟が夫から夫へと廻転して、段々深く細かく心の奥に喰い込んで行く。さうして何処迄喰ひ込んで行つても際限を知らない同じ作用が連続して、彼を苦しめる。(中略)さうして何時か此努力の為に斃れなければならない、たつた一人で斃れなければならないといふ怖れを抱くやうになる。さうして気狂の様に疲れる。(中略)この不幸を転じて幸とするには、内へ内へと向く彼の命の方向を逆にして、外へとぐろを捲き出させるより外に仕方がない。(中略)一口に云へば、もつと浮気にならなければならない。(中略)彼は自己の幸福のために、何うかして翩々たる軽薄才子になりたいと心から神に念じてゐるのである。(中略)けれども実行は未だに出来ないで藻掻いてゐる。

(『彼岸過迄』「松本の話」第一章)

『彼岸過迄』の実質的主人公・須永市蔵は、小説的プロットは立てられているが、原理的には肥大化した自我意識と他者意識との葛藤に悩み、作品末尾で雄大な自然の中に自我意識を溶解させるための旅に出る。「考へずに観るのが、今の僕には一番薬だと思ひます」とある。『思ひ出す事など』で漱石が書いた(示した)ように、苦渋に満ちた散文(現実)世界から、理想郷としての詩の世界への飛躍を試みたのである。

しかしそれはかりそめの結末に過ぎなかった。漱石は続く『行人』と『心』で、自我意識が「内へとぐろを捲き込」み、「たつた一人で斃れなければならないといふ怖れを抱く」主人公を描くことになる。続く『行人』の一郎はHさんと、『心』の先生は私と骨が軋むような会話を交わす。まるで教理問答だ。そして一郎は自殺を思いとどまるが、先生は遂に自殺してしまう。現世的観念では自我意識の葛藤に悩む人間を救えないということだ。だが漱石はそこで再び小説の文体構造を変える。小説の内容ではなく、その構造によって救いを得ようとする。そしてどんな場合でも、彼が若い頃から詩で示し続けた審級が、人間が到達すべき理想郷として提示されている。

気がつくと漱石や子規より年上になってしまった。忸怩たる思いがないかと言えば「ある」と答えざるを得ないが、自分でも意外なほど恬淡としている。お前も年を取ったのかと問えば、「そうだ」と答える自分がいる。二十代から三十代にかけては、詩の世界を一人で変えようとするかのような意気込みで過激な発言を繰り返したりもしたが、そんな気持ちは霧散した。もう他人のことなどどうでもいいのであり余計なことは言わない。今自分が抱えている書き物をできる限り形にしたいという以外興味はない。

年を取るにつれ、先人たちの気持ちも少しずつわかるようになった。文学者と話をすることもあるが、若い頃のように影響を受けることはない。もはや変わりようのない所まで来ている。変わるとすれば自己の内発的欲求によってだけだ。できるだけ静かな生活が良い。時々骨董屋や美術館に出かけ様々な形でネタを仕入れ、文芸誌を読んで文字の上の付き合いで今の文学の世界を知るだけで十分だ。漱石や子規のように、軽く身体を動かして書画を描く楽しみもわかるようになった。子供の頃と同じ独り遊びだ。上手い下手は気にしない。恥ずかしくもない。書き物から解放される瞬間を精神が必要としている。

ただ年を取ることは「枯れる」ことではないと思う。漱石は『思ひ出す事など』あたりから晩年の意識を強くするが、その表現はどんどん研ぎ澄まされてゆく。他者に振り回されることなく、自分が信じる表現を実現していったということだ。『明暗』執筆途中に死去してしまったが、完成させ書き続けても枯れたとは思えない。理想を追い続け、一つのアポリアを解決したらまた次のアポリアを見つけ出しただろう。それが作家の理想だ。

骨董好きの端くれとして、僕はだいぶ前から庵号と雅号を持っている。庵号は居る所を指し、雅号は風流のお遊びに使う名前のことである。庵号は「雨不負風不負庵」。言うまでもなく宮沢賢治の「雨ニモマケズ/風ニモマケズ」から採った。アロン・サイス作の篆刻額もあるから完璧だ。いつでも草庵に引っ越せる。雅号は「軽薄才子」。漱石の『彼岸過迄』からである。軽薄でそのうえ才子ならこれはもう無敵だろう。世渡りに苦労することはない。もちろん反語である。軽薄にも才子にもなれないからこの雅号がある。

鶴山裕司

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 夏目漱石関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■