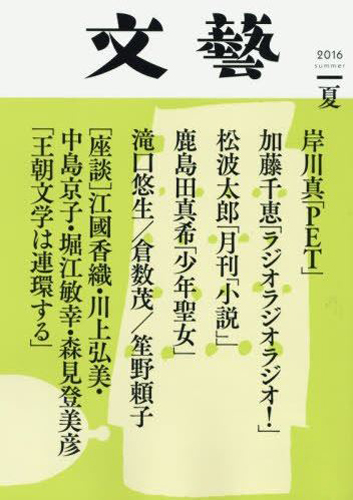

「王朝文学は連鎖する」というテーマで、江國香織、川上弘美、中島京子、堀江敏幸、森見登美彦の座談会が掲載されている。古典文学、ではなく王朝文学というところがミソかもしれない。ちなみに文藝の表紙は、レトロな活字とデザインで、いっときのサブカル誌めいた雰囲気と一線を画している。

それはたぶん、編集方針も当時とは少し違うということを示してはいる。ここ何年間、いや何十年間も文学業界は低迷していて、それでもマーケットを縮小しながら従来路線を死守することで権益を守りつつ、外の世界を伺ってヒットを狙う、というやり方ができればまだよい。しかし正直、文藝には少しきついと思う。そのぶん文藝のスタンスやその苦慮の仕方は、どこよりもクリアに文学の今を表わしているとも言える。

それで王朝文学だが、それを現代に置き換えるなら、もちろん「中心」をどこに措定するのかが問題になる。論理的にはそれに違いないのだが、そこは小説家のこと、王朝文学と名指される作品の具体的な一つに想いを馳せ、あるいはその雰囲気に浸るところから始まるのであり、そこから出ない。

一般化するとなると、国文学ばりの古典文学についての論考になってしまう、という危惧もあろうかと思うが、創作者にとっての古典というものはもちろん違う。古典を研究するためではなく自身の作品に生かす、もっと厳密に言えば、そのエッセンスを自身の作品で再現するために読解するのだ。だとすれば、一人ずつにその雰囲気をくみとらせるというのではやはり足るまい。

我々にとって王朝文学とは何か。それは単に王朝期の文学という意味ではなく、王朝を前提とした文学ということだ。そこには権力と富、制度、それ以上に日本語と日本文化の中心的揺籃としての王朝を意識して背景とする、ということであり、それを現代に重ね合わせるなら、結局は現代の私たちの、少なくとも文化的中心を問う結果となる。そしてそれこそ今の私たちに欠落するものだ。

そして現代において措定すべき中心がないからこそ、日本語で仮想された中心、かつての安定的中心を前提とするところの雅びを目指す、という作家のあり様は可能であると考えられる。可能ではあるが、それでいかにして現代を表現するのか、という課題は残る。それ以前に、現代をどう捉えるのかということも。

文藝は文芸ジャーナリズムとして、世界文学といった概念で現代を説明しようとしたこともあったようだったが、それはかつての構造主義よりなお表層的な、どこまでも等価な世界を示唆するものだった。等価とはしかし同時に、何と等価なのか問われるものであって、結局はグローバリゼーションの文学的翻訳ということだったろうか。その等価性の基準が日本語・日本文化であると信じられない以上は。

王朝文学も世界文学の切れ端という認識なら、それは歴史的に研究に値する古典文学というに過ぎない。グローバリゼーションが現代の現実ならばそれを引き受け、なお我らが内なる王朝の在り処を見い出す勝算がないかぎり、我々は生きている間、文学の復興を見ることはないだろう。

谷輪洋一

■ 江國香織、川上弘美、中島京子、堀江敏幸、森見登美彦さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■