NHK BS 2015年2月19日放送 2016年5月15日再放送

蜷川幸雄主宰 さいたまゴールド・シアター 第7回公演『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』(清水邦夫作・蜷川幸雄演出) パリ公演ドキュメンタリー

蜷川幸雄さんが先日五月十二日に八十歳でお亡くなりになった。言うまでもなく世界的演出家である。一昨日(五月十五日)の深夜、なにげなくテレビを見ていたら、蜷川さんの劇団のドキュメンタリー番組が放送されていた。劇団「さいたまゴールド・シアター」第七回公演『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』(清水邦夫作、蜷川幸雄演出)の、パリ公演までの軌跡を追った番組だった。初放送は二〇一五年二月十九日だが、蜷川さん追悼の意図で急遽再放送されたようだ。

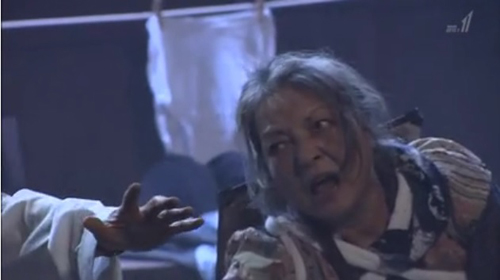

さいたまゴールド・シアターは、蜷川さんが彩の国さいたま芸術劇場芸術監督に就任するのを機に結成された。旗揚げは二〇〇六年である。五十五歳以上限定で俳優は公募だったので、キャリアを積んだプロは一人もいない。自衛官や塾の先生、工員など、様々な職業についていた演劇の素人がオーディションで選出された。しかし〝ゴールド・シアターはプロ劇団である〟としたところに蜷川さんの意図と面目があるだろう。ドキュメンタリーが放送された時点の劇団員の平均年齢は七十五歳。看板女優の重本志津子さんは八十八歳で、旗揚げ当時より身体が弱り、杖を使わないとうまく歩けないような状態だった。

ちょっと差し障りのある言い方だが、さほど覚悟の固まっていない学生劇団や、楽しみで演じている市民劇団の知り合いからチケットを買って(買わされて)、劇を見に行った経験のある方は多いだろう。そんな時、プロと素人の劇はこんなにも違うのかと愕然としたりするわけだが、やる気があるとはいえ、さいたまゴールド・シアターの俳優のレベルはあまたある市民劇団とさほど変わらない。違いは言うまでもなく蜷川さんが演出についていることである。その演出は、やはり実に、実に見事だった。

NHK『喝采 蜷川幸雄と老年俳優たち』より

『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』は一九七一年初演である。七〇年安保を題材にした戯曲だが、その内容は複雑だ。チャリティーショーに手製爆弾を投げ込んだ青年二人が審判されている裁判所に老婆らが乱入する。彼女らは看守を殺して法廷を占拠し、青年らを裁く検事たちを裁判にかける。警察が裁判所を取り囲み、「強行突入するぞ」という拡声器の声が響く中、老婆らは救出するはずだった青年はもちろん、検事らにも死刑宣告を下す。「日本の二万年前の真の闇よ、わたしたちを蘇らせておくれ」と叫びながら、老婆らが警察の発砲で皆殺しにされるというのがその梗概である。

作者の清水邦夫氏が『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』に、七〇年安保を巡る複雑な思想と感情をこめたのは言うまでもない。反体制を叫ぶ時代の寵児たち(青年)を母たちは守りたい。しかし体制側はもちろん、暴力に訴える青年たちにも心から共感することができない。彼女たちが死ぬことで闇が溢れる。その闇が本当の意味で社会を変えてゆくのではないか、というのが理詰めに読んだ場合の清水氏の一つの意図だろう。ただその闇は絶望の色濃い希望だった。それを四十年以上経った再演で、蜷川さんははっきりとした希望に変えたと思う。ドキュメンタリーの中で蜷川さんは「初演の演出は荒っぽかったね」と冗談めかして言っていたが、同じ内容の戯曲を、違う演出によって一定方向に導いたのである。

さいたまゴールド・シアターの公演だから当然だが、初演では若者が演じた老婆の役は、すべて実際の老婆が演じることになった。検察官らも初老の男たちである。ただ蜷川さんは老婆たちの背中に、彼女たちが一番愛しいと思う人の遺影を背負わせた。看板女優の重本志津子さんが背負ったのは、小学六年生で亡くなった弟の遺影である。演技する俳優たちの心を昂揚させ、ざわめかせるためだがそれだけではない。これはアングラ演劇の手法である。俳優たちの演出でも蜷川さんはアングラ演劇の手法を使っていた。

同

ドキュメンタリーの中で蜷川さんは、「演技に対する色気があるからそんな台詞の言い方になるんだ。そんなもの棄ててしまえ」という演出を行っていた。俳優たちが台詞を忘れても、「誰かがカバーすればいい」と気にしていなかった。実際、さいたまゴールド・シアターの俳優たちの演技はアングラ劇だった。これもちょっと語弊があるが、勢いにまかせて叫びまくるのだ。もちろんそこには老人のバイタリティを示す意図がある。しかし演技力で劇場をしんと静まらせ、聞こえるか聞こえないかの声で観客を惹きつけるような演技を素人の老人たちができるわけがない。俳優たちは発声も演技も二の次で、とにかく勢いで押していた。はっきり言えば、そうでもしなければとても見ていられない。

映画やドラマではある程度ごまかしがきくが、目の前で演じられる演劇では老人の演技は多かれ少なかれ〝痛い〟ものである。声の張りはなくなっており身体の切れも悪い。熱演だがさいたまゴールド・シアターの俳優たちの演技もそうだった。これがずっと続くのか、最後までこれを見せられるのかという思いは、期待よりも不安な感情を見る人に呼び覚ます。蜷川さんはその不安を最後の一瞬まで、限界まで引っ張ったのである。

カタルシスは突然訪れた。裁判所に突入した警官隊の発砲で老女たちは全員死ぬ。しかし硝煙の中から立ち上がったのは、下着姿で血まみれの若い女性たちだった。その髪や肌の艶やかさ、彼女らが叫ぶ「鴉よ、おれたちは弾丸をこめる」という台詞の力強さは、若さというものの圧倒的な力を示すのに十分だった。それはすべてが浄化された一瞬だった。

同

殺された老女たちが若者として立ち上がる瞬間は、初演の絶望にまみれた希望をはっきりとした若さへの希望と信頼に変えたと思う。老いの中から若さが蘇った、あるいは老人の希望は若者に受け継がれたのである。また老人たちの熱演が一度限りのものなら、若者の出現も舞台ならではの一度限りの〝事件〟である。現実に即せば幻だが舞台では揺るぎない実在だ。これぞ演劇という、不安と驚きと爽快感に満ちた大団円だった。

蜷川さんはドキュメンタリーの中で、さいたまゴールド・シアターには「自分の終末がかかっている」と言っていた。老人たちに希望と活力を与えるためだけではない。ゴールド・シアターは、老年に差しかかった蜷川さん自身の未来がかかった劇団だったということである。蜷川さんはプロの人気俳優を起用する演劇を数多く手がけた。その一方で素人の寄せ集め劇団を、演出によって商業演劇レベルまで高めた。この人は演劇というものを知り尽くしている。プロ中のプロだった。演出の力を思い知らされたドキュメンタリーだった。

鶴山裕司

■ 蜷川幸雄さんとさいたまゴールド・シアターの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■