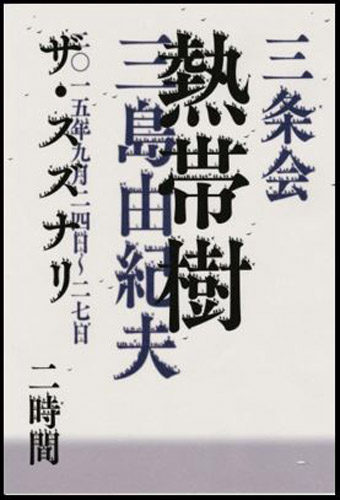

【公演情報】

会場 下北沢ザ・スズナリ

公演 2015年9月24日~27日

作 三島由紀夫

演出 関美能留

出演

門田寛生(三条会)

大倉マヤ(三条会)

大谷ひかる(三条会)

立崎真紀子(三条会)

伊藤紫央里

栗山辰徳(百景社)

照明 岩城保

宣伝美術 古山菜摘

主催 三条会

三島由紀夫『熱帯樹』(1960)は、ギリシヤ悲劇を彷彿とさせる近親相姦や親殺しのモチーフが、荘重かつ長大な台詞によって幾何学的に構築された、三島らしい会話劇である。

それらしく読めば、出口のない狂気じみた愛憎が家族間で増幅されていく、息詰まる心理劇には違いないのだけれど、しかし、ともするとそれは三島/三島演劇をめぐる先入観に蔽われた見方だったのかもしれないことに、関美能留演出による三条会『熱帯樹』(2015年9月24-27日@ザ・スズナリ)は、開幕直後から気づかせてくれる。舞台には、下手よりに2台の脚立が、1つは鳥籠を擬して置かれた他は、中央に平板が1枚置かれているばかり(しばらく、このスペースのみで俳優が演じていく)。ここに登場する勇・郁子の兄妹は、裸体を擬した肌着姿で、性器を手で隠す所作によって、近親相姦をも厭わない性的身体であることが露骨に示されてもいく。しかも、第一幕第二場からの両者の会話は、およそ三島演劇らしからぬ軽やかさと速度で足早に語られ(軽薄!)、台詞の意味を表現しようとしていくのではなく、語る意欲自体が、身体から迸るメタ・メッセージよろしく無意味な身振りとして表現されてもいく。

このような冒頭部によって、三島/三島演劇をめぐる重苦しくもシリアスな先入観が軽やかに吹き払われた後には、関演出の特徴ともいうべき、誠実かつていねいな戯曲解釈に基づいた、たいへん見晴らしのよい舞台が展開されていく。それはつまり、『熱帯樹』とは、隠された心理(戦)を絢爛華美な台詞と文学的想像力によって読みとるべき悲劇なのではなく、あまりにもあからさまな欲望を体現した5人の個性的な登場人物たちが、狭い場所・限られた時間の中で、それぞれが誰憚ることなく「熱帯樹」を育もうとして挫折する喜劇なのだということに他ならない。そのことは、俳優の身体をめぐる性的記号の前景化や衣服の着脱によって視覚化されもすれば、節操なく転換される台詞の語り方(速度の緩急や発語の軽重)によって聴覚化されもし、また秘密めいた会話のほとんどが誰かに聞かれていることも、台詞のない俳優や小鳥を舞台上に存在させることで示される。郁子の台詞に擬えるならば、「かうして一日寝てゐると、丈夫な人には見えない角度から、いろんなものがよく見えるのよ。」(第一幕第二場)ということになる。

こうした、三島/三島演劇をめぐる先入観からの自由さは、戯曲解釈ばかりでなく自在な演出‐上演、転じて演劇への自由にも通じている。言葉の意味に身体を近似させ、人物の内面を体現(追体験)すべきだという近代劇の理念は、しかし、それが演劇という人工的な芸術だという意識と折り合わなければ退屈なだけだ。その点、関演出は、戯曲(言葉)のプロット展開に俳優(身体)というプロットを併走/拮抗させることで、時には意味の凝縮された台詞をスピーディーに読み進め、時には台詞もない場面に立ち止まり、時間をかけて荘重に演じもする。こうした発想‐演出ゆえに、小鳥の死後、小鳥を演じていた俳優が、舞台上で『熱帯樹』の文庫本を手にして戯曲を読み、その傍らで俳優が文字通り身体のみで演じていくことも可能となる。あるいは、上演中、ボリュームの強弱を変じながら流されつづけるベートーヴェンの交響曲第9番が、言葉の意味の流れを堰き止め、あるいは息詰まる心理戦と読まれがちな戯曲に、文字通りの歓喜をもたらしもする。また、登場人物それぞれの「熱帯樹」(植物)は、戯曲の言葉とは別のルートによって、光と水を与えられ、奪われもする──俳優が台詞のあいまにペットボトルの水を飲み、光(照明)を浴びもすれば、水がきれて渇く、といった演出が上演を通じて散見されるのだ。

こうした演出家による読解‐演出によって、『熱帯樹』は(作家論的な意味としてではなく)上演台本として読み解かれ、分節化され、そこでの言葉‐身体‐関係性に応じて、上記のような舞台がめくるめく展開されていく。局面の変動に応じたしなやかな対応を支える、演出‐俳優のアイディアや技術も素晴らしい。

だから、三条会『熱帯樹』上演を前にした観客は、キャスティングの妙にうなづき、俳優の技倆に感服し、そしてシンプルながら面白い三島由紀夫『熱帯樹』を見出すに至るのだけれど、それらを成立せしめているのは、三島/演劇という制度から自由になった力強い解釈‐演出に、まずはよる。もちろん、ことの帰結として、三条会『熱帯樹』は、たとえば文学座が目指したタイプのリアリズムからは遠く隔たっていくし、あの三島演劇らしさは、ここにはみじんも感じられない。にもかかわらず/それゆえに、これこそが三島由紀夫『熱帯樹』なのだ。

かつて三島由紀夫は、「「熱帯樹」の成り立ち」(1960)でその題材となったエピソードにふれて、「フランスの地方のシャトオで実際に起つた話」に興味を持ち、「この話をすぐさま日本に移さうと考へた」ものの、日本の地方の旧家という「環境設定」が「この話の原始的な力強い単純さと純粋さをそこねることに気がついた」という。「そこですべてのプランを白紙に戻して、登場人物の生活上のリアリズムを全部除き去つて、書きはじめたわけであるが、私の除去したのは生活環境のリアリズムだけであつて、官能のリアリズムと精神のリアリズムには、あくまで忠実であろうとした」と述べている。この言に擬えていうならば、三条会『熱帯樹』は、三島/三島演劇らしさや近代劇のリアリズムを「除去」しただけであって、身体のリアリズムと言葉のリアリズムには、「あくまで忠実であろうとした」舞台だといえるはずだ。さらにいえば、今日において、演劇/三島を上演することの意義やおもしろさは、こうしたポイントの他にどこにあるというのか。

(2015/10/05)

松本和也

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■