日本で水指として伝世したスペインのアルバレロ型の壺(著者蔵)

僕は異文化同士が衝突した際に生まれる美術品が好きだ。もちろんどんな国や民族、宗教共同体も、様々な異文化との衝突や交流によって現在の文化を育んできた。日本は明治維新後に初めて本格的にヨーロッパ文化に触れたわけだが、それを当初、完成された絶対的規範として受け入れた節がある。宗教戦争や大航海時代時代、産業革命などを経て鍛え上げられたヨーロッパ諸国のアドバンテージは決定的だったのである。工業から法律、医療、数学などに至るまで、当時のヨーロッパ諸国の産業・文化レベルは突出していた。哲学の世界ではヨーロッパ的な思考形態を〝文化的普遍者〟と呼ぶことがある。現代世界は実質的に、ヨーロッパが確立した論理的思考方法を情報分析・伝達の基準にしている。非論理的な東洋文化を語る際でも、ヨーロッパ的思考方法を基盤にしなければ世界標準にならないのである。

もちろんヨーロッパ文化は一朝一夕にできあがったわけではない。簡単に言えばヨーロッパ文化の中心には常にキリスト教があった。神を巡る様々な議論が論理的思考方法を作り上げた。ただその思考方法の源泉はギリシャにまで遡り得る。ギリシャ、それにキリスト教化される前のローマ帝国はヨーロッパにとっては東方異教世界だが、ヨーロッパ人はその文化をイスラーム世界との接触によって取り入れたのである。もちろんキリスト教以前にはセム一神教最古のユダヤ教があり、それもヨーロッパに多大な影響を与えた。北方にはケルト文化もあった。世界史の教科書を開けば、現在のヨーロッパ諸国がいかに血なまぐさい民族・宗教間の軋轢から生み出されたのかがわかるだろう。

ただ文化には緩急と呼べるようなサイクルがある。恐らく古代からそうだったのだろうが、数十年、時には数百年に渡って比較的安定した時代が続き、太平の夢を破るかのように突如として異民族や異教徒との衝突が起こるのである。南米やフィリピンのように征服者がある文化を飲み込んでしまっても、その痕跡は必ず残る。また征服者による完全制圧は、古代は別として歴史時代になるとぐっと少なくなり、大きな痛手をこうむってもある国家・文化・宗教共同体の一貫性は保たれることが多い。そういった場合、必ずと言っていいほど双方が相手側の影響を受ける。そんな文化的衝突の痕跡をたどるための第一級資料は、言うまでもなく文書である。しかしその手触りを伝えてくれるのは物である。古い時代の衝突になると文書情報はほとんど残っておらず、物から類推するしかない場合も多い。

僕は日本で生まれ育ち、年を取るごとにより日本人らしくなり始めている、あるいはなろうとしている作家の一人である。人間誰でもそうだと思うが、何かを考える際には基盤となる認識が必要である。僕の場合、それは当然日本文化になるわけで、異文化について考える際にも日本とあまり接触のない国や地域はぴんとこない。北米インディオについてはアイヌやイヌイット、エスキモーなどの北方少数民族を通して微かなつながりを感じるが、南米インディオになるとほぼ日本との接触はないように思う。ペルシャやインド文化はシルクロードを通して古代から日本に入ってきていたが、エジプトは遠すぎる。中国と朝鮮を除けば、日本が江戸期を通して接触していた異文化はオランダである。維新後は軍事・医療・法制などでドイツやイギリス文化が大量に流入した。フランスは文化面で近代日本が最も大きな影響を受けた国だろう。アメリカの物質文明が、今日に至るまで日本文化に多大な影響を与え続けているのは言うまでもない。

そういった国々と比べれば日本とスペインとのつながりは薄い。せいぜい最近になってスペインのプロ・サッカーリーグ、リーガ・エスパニョーラを多くの日本人が楽しむようになったくらいである。しかしスペインは以前から気になっている国の一つである。理由の一つはフィリピンとのつながりだ。「フィリピンのサント」(第027、028回)で書いたように、フィリピンは十六世紀半ばからスペインの植民地になった。スペイン植民地政府は住民にキリスト教への改宗を強いたので、現在に至るまでフリピンはアジア唯一のカトリック国である。その後フィリピンはアメリカの半植民地となり、独立後はタガログ語と英語を公用語にするようになった。

スペイン 鳥籠 十九世紀 高さ31・5×底径22センチ(著者蔵)

しかしフィリピンにおけるスペイン文化の影響は大きい。以前連載でフィリピンで作られたキリスト教の聖像サントを紹介したが、今回写真掲載したのは針金製の鳥籠である。これはスペイン製だが、フィリピンでも同じ形の物が盛んに作られた。スペインでは針金細工が盛んだったのである。鳥籠や虫籠の形は世界共通ではなく、文化ごとに様々に異なる。フィリピン美術を見ていると、異文化がいかにして土着文化と習合していったのかをはっきり物の形で把握できる。スペイン・フィリピンの鳥籠はキリスト教の教会ともイスラームのモスクとも言えるような形をしている。天に向かって伸びる建築物のような形なのだ。こういった物の形に文化は現れるのである。

また桃山時代から江戸初期にかけて、多くのキリスト教宣教師が布教のために来日した。日本で最初に布教したのはポルトガル王の援助を受けたイエズス会士フランシスコ・ザビエルだが、その拠点はインドのゴアにあった。しかしすぐにスペイン領フィリピンから、フランシスコ会やドミニコ会のキリスト教宣教師らが来日するようになる。江戸初期に作られた南蛮屏風などを見ると、かなりの数の宣教師が来日していたことがわかる。幕府の伴天連追放令で、高山右近らの貴人がフィリピンに移住したのはよく知られている。ルソン島には以前から日本人町があったのである。

ポルトガルやスペイン王の援助を受けた宣教師たちが極東の日本にまで来た理由は、杓子定規に言えば簡単である。初期のいわゆる大航海時代をリードしたのがポルトガルとスペインだからである。ポルトガルはいち早くアフリカ探検に乗り出し、バルトロメウ・ディアスの船団が一四八八年にアフリカ南端の喜望峰に到達した。一四九八年にはヴァスコ・ダ・ガマの艦隊がインドのカリカットに到着した。スペイン王の命でクリストファー・コロンブスが一四九二年にアメリカ大陸のバハマ島に到達し、マゼラン艦隊が世界周航を成し遂げたのはあまりにも有名である。一五一九年に出発したマゼラン艦隊がセビリャに帰還したのは一五二二年のことである。

ではなぜ大航海時代はポルトガルとスペインによって主導されたのだろうか。ニクソン・フォード政権の国務長官だったヘンリー・キッシンジャーが『外交』で書いたように、ヨーロッパはパワー・オブ・バランスの大陸である。その鍵を握るのは、中世以降現在に至るまで中原の大国フランスとドイツである。フランスとドイツの力が拮抗している間はヨーロッパはおおむね平和であり、そのバランスが崩れると、ヨーロッパ大陸から距離があり、その力関係を相対化できた島国イギリスが、どちらかと軍事同盟を結んで牽制してきたのだった。ナポレオン戦争や第一次、二次大戦は、フランスとドイツのパワー・バランスが崩れたことから生じている。しかし大航海時代はポルトガルとスペイン、それにオランダといったヨーロッパ周辺国によって始まり、大国のフランスやドイツ、イギリスは出遅れた。ポルトガル、スペイン、オランダが大航海時代を主導した背景には、当時の精神的高揚を基盤にした国力の増大がある。

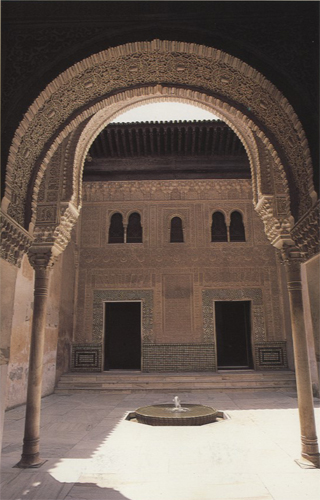

アルハンブラ宮殿 マスアールの間の門(スペイン アンダルシア州グラナダ県グラナダ市)

アルハンブラ宮殿 二姉妹の間で使われているタイル(同)

アルハンブラ宮殿の場所(google mapより)

アルハンブラ宮殿は、ナスル朝の首都グラナダに造営された王宮である。ナスル朝グラナダ王国は、一二三二年から一四九二年の二百六十年間にわたってイベリア半島南部を治めた最後のイスラーム王朝である。現存の宮殿遺構の多くはユーフス一世(一三三三~五四年)とムハンマド五世(一三五四~九一年)の治世に建てられたと言われる。城壁と見張り塔のある東西七百二十メートル、南北二百二十メートルの要塞のような区画の中に、宮殿はもちろん廷臣の住宅やモスク、浴場、店舗などが作られた。

北西アフリカのイスラーム教徒、主にベルベル人をムーア人と呼ぶが、ナスル朝はベルベル人系のイスラーム王朝であり、アルハンブラ宮殿はムーア建築の至宝と言われる。使われている建築資材に石材は少なく、木材や漆喰が大半である。壁や天井などの装飾は壮麗だが、どこか張りぼてめいているのだ。ナスル朝の頃には戦乱が多く、かつてイベリア半島の大半を支配していたイスラーム教徒は、グラナダを中心とした狭いエリアに追い込まれていた。恒久的な石材を使わなかった背景には、グラナダ王宮もいずれ移転しなければならないだろうという、王たちの不安があったのかもしれない。ただその分アルハンブラ宮殿は表層の装飾に力を注いだようで、それが他のイスラーム建築には見られない美しさをかもし出しているように思う。

よく知られているように七一一年にイスラーム勢力のウマイヤ朝がイベリア半島に侵入し、またたく間にカトリック国だった西ゴート王国を滅ぼして半島の大半を制圧した。北西アフリカ一帯をマグリブと呼ぶが、この地域はすでに七世紀にイスラーム化されていた。地中海沿岸に肥沃な大地が広がっていることを知ったアラブ人たちが、比較的狭いジブラルタル海峡を船で渡ってイベリア半島にまで触手を伸ばしたのである。キリスト教徒らは北部に逃れてアストゥリアス王国を築いた。

イベリア半島の大半を支配しながらイスラーム勢が北部には手を伸ばさなかったのは、温暖なアラビア半島出身のイスラーム教徒たちが、山岳地帯が多く、寒冷な北部の土地に魅力を感じなかったからだとも言われる。もちろんイスラームに制圧された地域に残ったキリスト教徒やユダヤ人(ユダヤ教徒)らもいた。制約は多かったが、彼らは租税を納めることで民族・宗教的な一定の自治権を認められた。アラブ人は利に聡い有能な商人でもあり、イスラームに強制改宗させるよりも、異教徒の生存権を認め課税する方が利益が多いことを、それまでの国家運営の中で知っていたのである。

キリスト教徒がイスラーム教徒からイベリア半島を奪還する過程をレコンキスタ(再征服運動)と言う。イスラーム側からの変遷を簡単にまとめると、ウマイヤ朝は七五〇年にアッバース朝に取って代わられたが、すぐにウマイヤ朝の遺子アブド・アッラフマーン一世により後ウマイヤ朝が建国された。後ウマイヤ朝は一〇三一年に滅亡し、イスラーム勢力は群小国家(タイファ諸王国)に分裂した。これがキリスト教徒を勢いづけ、その領土はイベリア半島の半分近くにまで拡大した。ただすぐにベルベル人系のムラービト朝、ムワッヒド朝が起こり、スペイン南部のアンダルシア地方に統一国家を作った。しかしムワッヒド朝はキリスト教連合軍との戦いに敗れて国力が衰え、ハフス朝、マリーン朝が勃興してまたしてもイスラーム勢力は分裂した。群小国家は次々にキリスト教勢に滅ぼされ、十三世紀初頭には前述の、ナスル朝グラナダ王国だけがイスラーム国家として残ったのである。

キリスト教徒側から見た推移をまとめると、イベリア半島北部に追いやられたアストゥリアス王国のペラーヨは、七二二年にコバドンガの戦いでイスラーム軍を破った。これがレコンキスタの始まりだと言われる。アストゥリアス国はレオンに遷都してレオン王国(九一四年)となるが、九六一年にはカスティーリア国が分離独立した。キリスト教勢力はイスラームと同様に反目と分裂を繰り返したのである。ただ以後、カスティーリア国がイベリア半島で中心的役割を果たすことになる。イスラーム側が群小国家に分裂したタイファ諸国時代には、カスティーリア=レオン王国として統合され大きく支配地域を拡大した。しかし新たにイベリア半島に進出してきたアフリカのムラービト朝との戦いに敗れた(一〇八六年)。

キリスト教側の勢力が統合されるのは十三世紀に入ってからである。教皇インノケンティウス三世がカスティーリア王アルフォンソ八世の元でイスラームと戦うよう命じ、レオン、ポルトガル、アラゴン、ナバラ諸国の力が初めて結集した。キリスト教連合軍は一二一二年にラス・ナバス・デ・トローサの戦いでムワッヒド朝に勝利し、ナスル朝グラナダ王国だけが残った。イベリア半島はカスティーリア国を中心に統合が進み、レオン、グラナダ両国を併合した。統合の最終段階はイザベル一世とフェルナンド五世の結婚による、カスティーリア=アラゴン連合王国(スペイン王国)の成立である。連合王国は一四八二年にグラナダ戦を開始し、十年後の九二年にグラナダは無血開城で陥落し、イベリア半島最後のイスラーム王国ナスル朝は消滅した。

キリスト教徒側から言えば、イベリア半島のレコンキスタは七二二年から一四九二年までの、実に七七〇年をかけて完遂されたことになる。スペイン側の史書では、当初から存在したスペイン人の民族意識、キリスト教徒としての一貫した宗教的情熱がレコンキスタを成し遂げたのだということになる。しかし事はそれほど単純ではあるまい。

七一一年に西ゴート王国があっさりとウマイヤ朝に滅ぼされたのは、イベリア半島でのキリスト教国家の力が、愛国心も含めて脆弱だったことを示唆している。それはレコンキスタを始めたアストゥリアス王国が、西ゴート王国に敵対する辺境の民だったことからもわかる。アストゥリアス王国を母胎に、後のカスティーリア=アラゴン連合王国が生まれたのは事実だが、スペインの民族・宗教意識は、長い年月に渡るイスラームとの戦いによって徐々に育まれていったのだと言ってよい。

またイベリア半島のレコンキスタは、一〇九六年に始まった十字軍の一環でもある。実際、カスティーリア国を中心としたキリスト教連合国は、ムワッヒド朝との戦いでテンプル騎士団やフランス軍の援助を受けている。十字軍はキリスト教の聖地エルサレム(ユダヤ、イスラーム教徒の聖地でもある)のあるパレスチナ一帯を、ムスリム(イスラーム教徒)から奪還しようとした軍事行動である。イスラームは確かに北西アフリカやイベリア半島に侵攻していたが、パレスチナへの十字軍の攻撃は寝耳に水の侵略だった。

十字軍はイングランドのエドワード皇太子に率いられた第九回(一二七二年)まで行われた。しかしその余波は一四五三年のオスマントルコ軍による東ローマ帝国の滅亡まで続いたと言える。スペインのレコンキスタになぞらえれば、ムスリムは数百年をかけて中東からキリスト教徒を追い出したのである。またレコンキスタそのものが、ムスリムのジハード(異教徒との聖戦)から生じた概念だという説もある。だからカスティーリア=アラゴン連合王国による一四九二年のレコンキスタの成就は、東ローマ滅亡のせめてもの代償として、ヨーロッパ全土のキリスト教徒の熱狂を呼び覚ましたのだった。

既述のようにレコンキスタを成し遂げたスペイン、ポルトガル両国は、国威高揚の波に乗って大航海時代に乗り出した。イスラーム文化からもたらされた羅針盤や造船技術がそれを可能にした。またドイツでは十字軍を動かすほど強大な力を持ち、腐敗の温床にもなっていたカトリック教会を激しく批判するマルティン・ルターの宗教改革が始まっていたが、それがカトリック側の布教熱に拍車をかけた。大航海時代は欧米諸国による植民地支配とキリスト教布教が一体化したものだったのである。

ただヨーロッパ諸国は、手強い敵であるムスリムのいる中東は避け、インド以降の東南アジアや南米に進出した。そこでの支配はかつて自分たちが受けた屈辱を晴らすかのように苛烈なものだった。スペイン人のドミニコ会司祭バルトロメ・デ・ラス・カサスは『インディアスの破壊についての簡潔な報告』などを書き残したが、スペイン人が南米大陸で行った先住民族虐殺は、ナチスのホロコーストを遙かに上回る規模だったと言われる。同じ形ではないが歴史は繰り返されているのである。また欧米諸国が植民地化した地域でも、かつてのスペインと同じような現象が起きている。フィリピンや南米、インドの人々は、植民地化されることで初めて民族意識に目覚め、じょじょに独立のために団結していった。

世界史は現在でも西洋中心にまとめられ、語られる傾向がある。十九世紀から二十世紀の世界をリードしたのが欧米列強国であることを考えれば当然だろう。ただ中世から近世にかけてのヨーロッパ諸国は、イスラームを中心にした異文化との接触によってその文化を確固たるものにした。しかし現代にまで続く強烈な異文化・イスラームとの軋轢によって、その影響は大きく評価されることがない。一部の学問領域を除いては、イスラームの影響はむしろ過小評価されていると言っていい。

もちろんイスラーム側にも問題がある。イベリア半島統治に見えるように、イスラーム勢力はある時期はイスラームの元に大同団結するが、統治が軌道に乗って様々な利権が生じると、昔ながらの部族主義が頭をもたげて内部分裂と闘争を繰り返している。それがイスラームから見た歴史学の進展を大きく遅らせている。もちろんイスラーム世界の知の現代化もまた、ヨーロッパ的な〝文化的普遍者〟に拠らなければもはや世界標準の要件を満たせないだろう。ただ中世から近世にかけてのヨーロッパの歴史は、イスラームからの歴史の総括が進んだ時点で初めて、現代の情報化時代にふさわしい全体性を備えることになるはずである。

イスラーム勢力によって制圧された地域で暮らすキリスト教徒とユダヤ教徒をズィンミー=庇護民と言う。今さらの説明だが、ユダヤ、キリスト、イスラーム教は人格神を信じる宗教であり、セム一神教と総称される。世界三大宗教とも呼ばれるが、唯一の人格神を崇める宗教形態は世界標準ではなく、仏教やヒンドゥー教は多神である。儒教も一種の宗教だが、これはほぼ完全な無神になる。歴史的に言えばユダヤ教からキリスト教が発生し、その後イスラーム教が生まれたわけで、その意味でユダヤ、キリスト、イスラーム教は兄弟的な宗教である。そのためイスラーム勢力は多神教の異民族に対しては改宗を強いたが、同じ一神教のユダヤ、キリスト教徒には租税を納めることで生存権を許した。この仕組みは短期間だがレコンキスタ以降のスペインでも受け継がれている。

キリスト教徒に制圧された後もスペインに残ったムスリムをムデハルと呼ぶ。アラビア語の「留まることを許された」に由来し、「飼い慣らされた」を示唆するスペイン語である。彼らはズィンミーと同様に租税を納めることで自治権を与えられた。しかし一四九二年に最後のイスラーム国ナスル朝グラナダ王国が滅んでレコンキスタが完成すると、状況が変わってくる。最後の王ムハンマド十一世は、イザベル・フェルナンド両王と、グラナダに残るムスリムの財産と生存権を保証し、国外に去る者の財産保有を保証するという協定を結んでアルハンブラ宮を無血開城した。しかしスペイン両国王はヨーロッパに迫るオスマントルコの脅威を察知していた。

イベリア半島のイスラーム王朝は、後ウマイヤ朝の頃からすでにアラビア半島のイスラーム王朝と切り離されていた。グラナダのナスル朝は滅んだが、イスラームという有機体は、今度はアナトリア半島でオスマントルコ帝国を形成し、その版図はアラビアから北西アフリカ、そして東ローマ帝国を滅ぼして東ヨーロッパにも及ぼうとしていたのである。ビザンツ帝国最後の王、コンスタンティノス十一世が、トルコに対抗するために西ローマのあるイタリア諸侯に援軍を求めたが得られなかったことはよく知られている。グラナダ王ムハンマド十一世もまた北アフリカのマルムーク朝に援軍を求めたが、得られなかった。ここでもキリスト教側、イスラーム側で似たような事態が起こっている。辺境の孤立国家は大国に吸収され、世界規模での勢力図の書き換えが起こり始めていたのである。

一四九二年にレコンキスタが完成すると、イザベル・フェルナンド両国王は、スペイン中のユダヤ人に、キリスト教に改宗するか国外退去するかどちらかを選ぶようにという布告を出した。この布告によって多くのユダヤ人がイベリア半島を追われた。一四九九年にはローマ法王庁の枢機卿ヒメネス・デ・シスネロスがグラナダを訪問して法学者と討論した。その結果、イスラーム関係書物の焚書と強制改宗が行われ、ムスリムの暴動が頻発した。一五〇二年には暴動への懲罰として、ユダヤ人と同様、ムスリムに改宗か国外退去のいずれかを選ぶよう布告がなされた。一五二五年と二六年にはそれがスペイン全土に拡大された。公式文書を元にすれば、一五二六年以降、イベリア半島にはユダヤ人とムスリムはいなくなったことになる。しかしイスラームの影響はイベリア半島に残り続けた。

鶴山裕司

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■