『風景画』(油絵だが制作年代と大きさは不明)

『ブルターニュの老女』 一九六七年 油彩 縦一一五・五×横八一センチ

2点とも『クートラスの思い出』(岸真理子・モリア著 発行所/株式会社リトルモア 2011年11月25日刊行)より

死去する十日ほど前に、クートラスは岸氏に「もし僕に何かあったら、この風景画と、ブルターニュの老女、それから僕のコレクションのカルトとグァッシュ、これだけは、ドアを蹴破ってでも中に入って出してくれ」と言った。『風景画』と『ブルターニュの老女』は松濤美術館での展覧会には来ておらず、画集にも収録されていないので『クートラスの思い出』から転載した。ただやや印刷が不鮮明で魅力が伝わりにくい。『風景画』の方はクートラスと愛憎入り交じる複雑な友情で結ばれた画家、ジャック・Yが欲しがった作品である。

ただこの二作品のほかに、クートラスが大事に秘蔵していた油絵作品がもう一点ある。『猫を抱いた男の肖像』である。この絵について岸氏は「壁には怖い顔をした年配の男が目つきの悪い猫を膝に抱いて睨みつけている肖像画があってベッドを見下ろしていた。(中略)あれは僕なんだ、自分に冷酷なぐらい厳しくなかったら生きてこられなかった。仕事を続けてこられなかったんだよ、と(クートラスは)言った」と書いている。しかしクートラスはこの作品を、岸氏に口頭で遺言を伝える直前にストーブで燃やしてしまったのである。

『風景画』と『ブルターニュの老女』、それに『猫を抱いた男の肖像』は、クートラスにとっての三位一体とでも呼ぶべき作品だったのではないかと思う。クートラスはクレーと同様、自己の作品に強い愛着を持つ作家だった。しかし彼は自然(『風景画』)と母性(『ブルターニュの老女』)が主題の絵を残して『猫を抱いた男の肖像』を葬った。漠然とであれ死を意識した時に、自画像である男の肖像は不要だと感じたのではなかろうか。そのほかに彼が手元に残したのはカルトとグァッシュとテラコッタ作品である。これらの作品にはクートラスの強い自我意識は見られない。作者はクートラスだが、それらは彼の肉体を通して現れたヨーロッパの古い聖なるイマージュである。

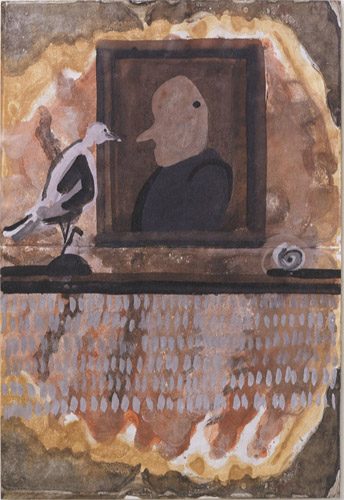

『無題』 一九七八年 グァッシュ・紙 縦五八・五×横三七・五センチ

『無題』 一九六七年 グァッシュ・紙 縦五二・五×横三七・五センチ

2点とも『ロベール・クートラス作品集 僕のご先祖様』(発行所/エクリ 企画/岸真理子・モリア+エクリ 2015年2月8日刊行)より

クートラスがポスターの裏に描いた作品には肖像画が多い。それも盛期ルネッサンス以前の左向きの横顔がほとんどである。たいていは四角い額縁を描いた中に横顔を描いている。フランスのお屋敷に飾られている古い肖像画が意識されているのである。彼の肖像画は絵の中の絵である。岸氏は「クートラスは何度も一緒にオーヴェルニュに行こうと言っていた。ティエールの町やクレルモン・フェランの町を見せたいと、そこにはフランス人が大概なくしてしまったご先祖様が生きているからと言っていた」と書いている。肖像画はフランスの〝ご先祖様〟たちである。岸氏が企画制作したクートラスの画集が『僕のご先祖さま』と題されている理由である。

クートラスはキリスト教のイコンも数多く描いている。図版掲載した作品は恐らく大天使ミカエルである。岸氏の証言によるとクートラスは無神論者だった。親友のジャック・Yも「クートラスだって、神なんか信じていなかった」と言っている。しかし彼はキリスト教文化圏の芸術家である。薄暗い屋敷の中に掛けられている名もない人々の肖像画や教会の古ぼけたイコンは、彼の自我意識を遡り、意識と無意識のあわいに存在する文化的基層を強く喚起させるイマージュだったのだと思う。それらを彼は夜描いた。実際に見ることなく、記憶の中からそれらのイマージュを引き出して行ったのである。

岸氏に「ドアを蹴破ってでも(部屋の)中に入って出してくれ」と遺言するほど大事な作品だったはずだが、クートラスはグァッシュ作品にほとんど署名を入れていない。これらの作品は無署名で良いという気持ちがあったのではなかろうか。クートラスには〝濁世の聖者〟の相貌がある。出自はパリの労働者階級(下層階級)で働きながら美術学校に通ったが、卒業していないのはもちろん、労働者としても生きられなかった。読書家ではなかった。若い頃には軽微な窃盗もした。大勢の女性を口説いた。しかしクートラスは、本質的には絵を描くことにしか興味がなかった。絵を描くことしかできなかったのだと言っていい。

だが絵を描くこととそれを売ること、画家として評価されることの間には大きな断絶があった。クートラスは画家としての彼自身が注目されそうになると、すっと身を隠してしまう。まるで作者など重要ではなく、絵だけあればいいのだと考えていたかのようだ。クートラスの貧困の中での創作生活は自ら望んだものだと言っていいが、絵のために彼自身は何者でもない存在である必要があったのだろう。その意味で彼は署名のない絵そのものである。彼の絵は現世の矛盾や混乱を抱え込んだまま聖化してゆく。

『カルト』 一九七〇年以降 油彩・紙 縦約一二×横六センチ

『ロベール・クートラス作品集 僕の夜』(発行所/エクリ 企画/岸真理子・モリア+エクリ 企画協力/山内彩子(Gallery SU) 2010年10月10日刊行)より

クートラスはカルトを〝Mes Nuits〟、「僕の夜たち」と呼んでいた。実際、カルトは夜制作された。一九六〇年代末から死去する八五年まで、クートラスは一日一枚以上のペースでカルトを作り続けたのである。その数は、現在では六千枚ほどが確認されているという。岸氏は「油絵の具で下塗りをして乾かしてから絵を描く。そして厚く重なった絵の具を削ったり、ヤスリをかけたり、時には虫食いの小さな穴のようなものを穿ったりしたし、ストーブの上で熱した昔の鉄アイロンをかけたりもした。そしてさらに絵を描いては、破壊する操作を繰り返して、床の上にできた作品を何日もほったらかして、気に入ったものだけを完成させた」と書いている。

図版掲載したカルトは岸氏が相続したカルトの中で、クートラスが売っても散逸させてもいけないと遺言した〝Réserve du patron〟、「親方の獲り分」の一部である。クートラスは若い頃にまだ師弟制度の残る石工の仕事をしていた。「親方の獲り分」という呼び名は、彼がカルトを一種の職人仕事だと考えていたことを示唆している。少なくとも絵に関しては彼は職人のように勤勉だった。ただ「〝もっと早く〟、この言葉ほどクートラスが嫌いだったものはない」のである。しかしそれは、クートラスが単に丁寧な仕事がしたいと望んでいたからではあるまい。

グァッシュやカルトを見ると、クートラスの仕事は早かったはずである。驚くほどのスピードで一枚の絵を仕上げていったのではなかろうか。だがそれだけでは十分ではなかった。彼が考える絵画には〝熟成〟が必要だった。ほとんどのカルト作品において(一部のグァッシュ作品においても)クートラスは熟成作業を行っている。それは絵を完璧なものにする作業では必ずしもない。むしろ手の跡を消し去り、作品が作品自体で完結するようにする作業である。自分の作品を、何代も続くお屋敷の壁の暗がりに大昔から掛かっている肖像画のように、あるいは家の引き出しの中にしまってある、いつの時代から受け継がれたのかわからない古いカード(カルト)のようにするのである。

カルトの画題は様々である。キリスト教のイコンである聖母子像のモチーフがある。ぐるぐる文、渦巻き文はヨーロッパの古代文明であるケルトを想起させる。古文書のような作品があり、サーカスのピエロがいる。首を吊った人の絵は、フランスの古典詩人フランソワ・ヴィヨンの詩集の挿絵を想起させる。黒に赤いハートが浮かぶ絵は、偶然ついた染みだが、好ましいのでどうしても捨てられない紙片のようだ。

『デッサン』(詳細は不明)

『クートラスの思い出』(岸真理子・モリア著 発行所/株式会社リトルモア 2011年11月25日刊行)より

実際に見て描いたデッサンと比べれば明らかなように、カルトは抽象具象画である。グァッシュ作品よりもさらに事物が内面化されている。わたしたちがクートラスのカルトに魅力を感じるのはこの内面化のせいでもある。小さなカルトの世界の中で、言葉や思想としてではなく、対象との絵画的な憑依が起こっているのだと言ってもいい。この憑依はフランス文化の、ヨーロッパ文化の基層に届いている。クートラスのカルトには生命の息吹がある。

「僕の作品は歴史のページをめくるものじゃないかもしれない。でもどんな世の中になっても、たとえ僕は忘れられても、僕の作品が好きな人は必ず見つけてくれて、愛してくれるってことだけは確かだよ」とクートラスは言った。僕は露天商や骨董屋の店先でこのような作品を見たら、迷わず買うだろう。実際そうしてきた。作者も作られた場所もわからなくても、そこに表現されているのがある文化の古い古い基層的図像であることは理解できる。

クートラスはほとんど古典的な意味でのドローイング作家である。彼自身にも前衛作家だという意識は希薄だったろう。しかしクートラスは、二十一世紀的な意味での前衛作家である。多かれ少なかれ従来の絵画(美術)概念を打ち壊そうとする、デュシャン以降の前衛アート(コンセプチャル・アート)の時代は終わったのだ。未知の表現領域を切り開こうとするアメリカン・アート(アヴァンギャルド)の時代も過ぎた。

世界が密に、狭くなり続けている現代において、どうしても譲れない各文化固有の基層、拭っても拭っても消えない傷のようなイマージュが次の時代の新たな文化を用意することになるだろう。ハードコアな現代アートよりも、バルテュスやベーコン、ジャコメッティといった具象抽象作家の評価が上がっていることも、そのような時代の流れを示唆しているはずである。

拾ってきたボール紙を切って形を作り、さして高価でもない絵の具で描かれたカルトが恐ろしいほど魅力的なのは、やはり驚異である。ただクートラスのカルトを見た画商は、「君がピカソになった日にはね(これらの作品も売れるだろう)」と言ったが、美術界の常識はその通りである。絵画はデッサンよりグァッシュ(水彩)、グァッシュより油絵の方が値段が高く、大きさ(号数)によって値段が決まる。画商は大きな油絵を描かせたがり、画家もそれに従うことが多い。デッサンやグァッシュは油絵画家にとっての下準備的な作品として位置づけられる。

期せずして、ということになるだろうが、クートラスはピカソとは違う形で美術界の常識を覆した。グァッシュやカルトといったクートラスの夜の仕事は、昼の仕事である油絵の風景画と拮抗する質を保っているだろう。またクートラスが長生きしていれば、カルトの数はさらに増えただろう。それは根源的なイマージュは一つであるはずなのに、その現実世界での現象は多様であることを示している。

今年でクートラスの死去からちょうど三十年が経った。この三十年は、彼のような画家にとっては長いとも短いとも言える。表舞台に立つたびに高い評価を得たにもかかわらず、自ら隠棲してしまったクートラスの全貌を明らかにする作業は始まったばかりである。彼は近い将来、世界的な画家として認知されるだろう。日本からその評価が始まるのかもしれない。箱の中に山積みになっていたカルトは一枚一枚額装され、ポスターの裏紙であるグァッシュ作品は、専門の職人によって丁寧に表装され立派な額縁の中に収まるはずである。美術商や学芸員が、白い手袋をはめて慎重に作品を扱うようになる。それはクートラスのような画家にとっては面映ゆいだろう。しかし彼の作品にとっては良いことなのではないかと思う。

クートラスの良き理解者が日本人の岸氏であったことで、僕らはまずクートラスの最も内面的な作品群に接する幸運に恵まれた。クートラスの評価が高まれば高まるほど、今後開かれる展覧会の内容は変わってゆくはずである。研究は進み、作品は年代順に並べられ、コレクターたちが秘蔵している風景画なども展示されるようになるだろう。クートラスの人間臭い悩みや矛盾は綺麗さっぱり洗い流され、良く手入れされた日当たりの良い墓地のように清潔で快適な美術館に展示されるようになる。彼のアトリエの中にいるような雰囲気を感じ取れる展覧会は、もうそれほど多くないかもしれない。

『無題』 一九六七年 グァッシュ・紙 縦五四×横三七センチ

『ロベール・クートラス作品集 僕のご先祖様』(発行所/エクリ 企画/岸真理子・モリア+エクリ 2015年2月8日刊行)より

岸氏は「クートラスがグアッシュで描いた人物は大抵鳩や小鳥の目をしている」と書いた。クートラスは「鳥達は魂を運んでくるような気がする」と言い、アトリエの窓に集まる鳩を見て「母親の霊が宿っているような気がする」と言った。掲載した図版ではクートラスとおぼしき人物が鳩と向かい合っている。しかし人物は極度に抽象化されていて現実のクートラスの面影はない。窓の中にいるようにも見えるし、額縁の中に、つまり絵の中のご先祖様になってしまっているようにも見える。グァッシュとカルトの〝夜の時代〟に、クートラスにとって鳩(精霊)と人間(自己)はすでに同じものだったのかもしれない。

鶴山裕司

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■