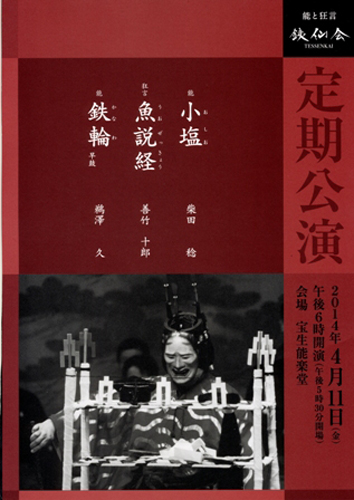

【公演情報】

演目 能 鉄輪(かなわ)

鑑賞日 4月11日 銕仙会定期公演

会場 宝生能楽堂

出演

前シテ 女 鵜沢 久

後シテ 女ノ生霊 同

ワキ 安倍晴明 野口 敦弘

ワキツレ 男 野口 琢弘

アイ 社人 善竹 大二郎

笛 内潟 慶三

小鼓 森澤 勇司

大鼓 大倉 慶乃助

太鼓 桜井 均

後見 清水 寛二

野村 四郎

地謡 観世 淳夫 岡田 麗史

青木 健一 阿部 信之

北浪 貴裕 浅見 真州

泉 雅一郎 西 村高夫

能楽といえば、心を和ませるような奥ゆかしい美が期待される。確かに花鳥風月の雰囲気を持つ作品が多く、能楽の大成者である世阿弥も穏やかで上品な美意識を重視していた。しかし能演目の趣は実は幅広くて、幽玄美への期待を裏切るような謡曲も少なくない。その中の一つは〈鉄輪〉だ。

この作品の作者は不明であるが、嫉妬深い女性を主人公としている説話物語や橋姫伝説を典拠としている。後妻を迎えた夫を恨み、夜な夜な貴船神社へお参りする女はある夜、生きながら鬼になったら、彼女を裏切った者に対して復讐できるという神託を受ける。女はすぐさま決心して、五徳の鉄輪を頭に載せて、三本の蝋燭をつけ、体に赤い衣を纏って、顔を朱に染める。その恰好で丑の刻に夫の家に行って、裏切り者と彼の新しい妻を打つつもりだ。

悪夢に苦しめられる夫は陰陽師の安倍晴明にその夢の意味を説いてくれるように頼むと、元妻の恨みによって殺される危険にあると知り、陰陽師の助けを依頼する。陰陽師は祈祷の棚をしつらえ、それに男と後妻の名前を刻んだ人形(ひとかた)を飾り、鬼になった女の恨みを人形の方へ向わせる。陰陽師の祈りによって、鬼は人形が後妻であると錯覚して、思い切り人形に対して暴力を振舞う。まさに後妻打ち(うわなりうち)という中世の風習を思い出させる場面だ。次に夫を打とうとすると、安倍晴明が助けに呼んだ神々が現われ、鬼は追い払われる。いつかまた戻ってくると言い残して、鬼女は立ち去る。

内容から見ると、この能は恐ろしい感じがするが、舞台上では鬼となった〈鉄輪〉の女は実は可哀そうに見える。『源氏物語』の「葵」の巻に基づいた能〈葵上〉では、生霊となった六条御息所は光源氏の妻、葵の上のところへ行って、彼女に危害を与えようとするのだが、横川の小聖という修験者が葵の上の傍にいて、密教の経文を唱えながら、執念で鬼となった御息所と闘い、結局は彼女の生霊は退散する。

位の高い女御である六条御息所とは違って、〈鉄輪〉の主人公は自分の感情を抑えきれない普通の女であり、自ら鬼になりたいと言ってすぐに行動に移る。自分を裏切った男やその新妻に呪いをかけて、復讐しようとするのが、彼女の意図だ。陰陽師が仕掛けた錯覚のなかで、女は後妻の髪を引っ張って確かに暴力的に扱うのだが、実際には彼女には対立する相手がいない。ワキの安倍晴明はじっと座っているだけで、〈葵上〉の横川の小聖と違って、鬼と闘うことはない。つまり、鬼になった女が自分の怒りを充分に発散できない状態で演目が終わるのだ。これこそが〈鉄輪〉の女の悲しい成れの果てだといえる。

この作品の見どころのひとつは能面である。前場は「泥眼」という面が使われていて、高貴な女性の顔で、悩みごとで瞳が濁っているように見える。後場は、小さな角が生えかけた鬼の面「生成」(なまなり)が使用されている。尖がっている角が大きく生えている「般若」の面に比べて、「生成」をかけた人物は自分の怒りを表出できない苦しみを感じているように見える。〈鉄輪〉の上演の際、激情で固くなった表情を持つ「橋姫」という能面が使われることが多いが、今回は「早鼓」という演出の種類に合わせて、「是閑」(ぜかん)という生成の面が使用された。この面は嫉妬心よりも悲しい雰囲気の方が目立ち、「生成」の面としては美しい。

「能楽図絵」「鐵輪」(明治32年7月10日印刷 仝年仝月15日発行)

「早鼓」という小書の場合、前シテが中入する際、演技が急に早くなり、主人公の感情が激しい所作によって表現される。シテをつとめた鵜沢久氏はすばやくて力強い、潜在的なエネルギーが漲るような演技を見せた。〈鉄輪〉の主人公は確かに鬼になっていたが、荒々しくならずにすんで、人間らしい感情表現であった。後妻打ちの場面は恐ろしくはあるが、最後は鬼となった女の恨みよりも悲しみの方が明らかに見える。

特に強い感情を見どころとする〈鉄輪〉のような能の場合、演技が型にとどまると、演目の魅力が見えなくなってしまうことが多い。しかし今回の公演のように型をしっかりと踏まえながらその枠をはみ出し、主人公の気持ちをよく理解して、できるだけ精密に演じることで観客はその演目の魅力を味わうことができる。自分自身で夫に裏切られた女性の気持ちを知らないと、または上手に想像できないと、〈鉄輪〉が描いているドラマの肝要な点を外れるおそれがある。この観点から観れば、演劇的表現を思わせるような気合入れで型の枠を広げた演技は、今回の上演の長所だったといえる。

〈鉄輪〉を観て思ったのは、能に毎回理想的な穏やかさと美しさを求めるよりも、能を人間らしい感情から生まれる芸として認めるべきではなかろうかということだった。崇高的なものへの憧れ、または忠心、恋愛、親子の愛、述懐といったような感情もあり、執念や嫉妬、恨みのような激情も人間の心に潜んでおり、その全てが能のテーマになり得る。多種多様である人情の中からこそ劇的な状況が生まれ、物語となる。能の奥深さはこのような幅の広い感情を表現できる力にある。

ラモーナ ツァラヌ

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■