江戸ガラス金魚玉(江戸時代後半 十九世紀初~中頃) (著者蔵)

以前、この連載で慶應元年の箱書のある舶来コップについて書き(第014回)、前回はアロン・サイスさんの新作陶展「文学金魚」について書いた(番外篇・その3)。ガラスと金魚について書いたわけだが、今回はそれらを統合した骨董を取り上げたい。江戸ガラスの金魚玉である。ガラスと金魚、まったく無関係というわけではない。元々は両方とも舶来物で、本当に一般庶民が享受できるようになったのは明治維新以降のことである。

ガラスの起源は古い。紀元前四千年くらいからエジプトで作られていたが、大量生産が始まったのは紀元前後のことである。いわゆるローマングラスである。その名の通りローマ帝国内で流通していたガラス製品だ。日本には遅くとも弥生時代には中国経由でガラスが伝来していた。当時は中国からもたらされたガラスを再溶融して好みの製品を作っていたようだ。原料からガラスを作れるようになったのはもう少し遅い。天平六年(七三四年)の正倉院文書断簡「造物所作物帖」にガラス制作方法が記載されているので、この頃には国産できるようになっていた。正倉院には舶来ガラスはもちろん、和製ガラスも伝来している。

人間の精神は異文化に触れた時に最も発展する。地球上のどの地域も似たようなものだが、頻繁に異文化に接触する時期と凪のように平穏な時期がある。平穏な時期が百年、二百年と続いてゆくとその文化は内向きに固着化する。特に日本を含む島国ではその傾向が強い。ナショナリスティックな、いわゆる〝国風文化〟の時代が続けば続くほど、異文化に触れた時の衝撃が大きくなるのである。強烈なアレルギーを示したり、一瞬にして新しい文化に染まってしまうという出来事が起こるわけだ。

ガラス(当て字では〝硝子〟)の語源はglas(オランダ・ドイツ語)やglass(英語)だと言われる。ただガラスという言葉が一般化したのは明治維新以降のことだ。奈良時代には琉璃・瑠璃(るり)、玻璃(はり)と呼ばれていた。この言葉の語源はサンスクリット語のvaidurya(バイドゥリア)の漢訳、流璃、瑠璃、流離などだと言われている。しかし江戸初期になると〝びいどろ〟の呼び名が加わる。ポルトガル語のvidroが語源である。江戸後期にはさらにギヤマンという名称が増える。オランダ語やポルトガル語のダイヤモンド(diamant、diamante)を語源とする言葉である。この頃にダイヤモンドのように無色透明で強度があり、表面に切り込みを入れた研磨ガラス製品が輸入され始めたのである。ギヤマンは舶来品を中心とする高級ガラス製品の呼び名だった。ギヤマンと聞いて高級ガラス製品を思い浮かべる感性は、わたしたちの中にもうっすらと残っているだろう。

乱暴に言えば、このような言葉の重層性から日本文化は成立している。日本語は元来単調な言葉なのである。そわそわ、はらはら、ドキドキなど、やたらと繰り返し表現が多いのもその証左の一つだ。この単調さを活性化させて来たのが外来語である。明治維新までは外来語のほとんどを中国語が占めていた。しかしそれは維新を境にぴたりと止まる。以来、日本語において漢字熟語はほとんど増えていない。日本がその文化的規範を欧米に大転換したためである。維新以降の日本語を活性化させる言葉は、欧米のカタカナ外来語になったのである。

われは思ふ、末世(まっせ)の邪宗(じゃしゅう)、切支丹(きりしたん)でうすの魔法(まはふ)。

黒船(くろふね)の加比丹(かぴたん)を、紅毛(こうまう)の不可思議国(ふかしぎこく)を、

色赤(いろあか)きびいどろを、匂鋭(にほひと)きあんじゃべいいる*1、

南蛮(なんばん)の桟留縞(さんとめじま)を、はた、阿刺吉(あらき)、珍酡(ちんた)の酒を。*2

(中略)

屋(いへ)はまた石もて造り、大理石(なめいし)の白き血潮(ちしほ)は、

ぎやまんの壺(つぼ)に盛られて夜(よ)となれば火点(とも)るといふ。

かの美(は)しき越歴機(えれき)の夢は天鵝絨(びろうど)の薫(くゆり)にまじり、

珍(めづ)らなる月の世界の鳥獣映像(とりけものうつ)すと聞けり。

(中略)

いざさらばわれらに賜(たま)へ、幻惑(げんわく)の伴天連尊者(ばてれんそんじゃ)、

百年(ももとせ)を刹那(せつな)に縮(ちぢ)め、血の磔脊(はりきせ)に死すとも

惜(お)しからじ、願ふは極秘(ごくひ)、かの奇(く)しき紅(くれなゐ)の夢、

善主麿(ぜんすまろ)*3、今日(けふ)を祈(いのり)に身(み)も霊(たま)も薫(くゆ)りこがるる。

*1 オランダ語でカーネーションのこと

*2 「桟留縞」はインド産綿留織、「阿刺吉」は椰子酒の一種のアラック酒、「珍酡」はポルトガルの赤ワイン。オランダ人(紅毛人)やポルトガル人(南蛮人)によってもたらされた珍しい品物を列挙している

*3 「善主」はイエス・キリスト、「麿」は聖母マリアを指す

(北原白秋『邪宗門秘曲』部分 詩集『邪宗門』明治四十二年[一九〇九年]刊)

引用の詩は北原白秋の処女詩集『邪宗門』冒頭に置かれた詩篇『邪宗門秘曲』である。文語体で書かれており、見慣れない漢字も多いので読みにくいと感じる方もいらっしゃるだろう。しかしそんなことは気にせずどんどん文字を追っていけばいい。この詩に明確な意味などないのである。あるアトモスフィア(雰囲気)を表現した作品である。

日本の自由詩は上田敏の訳詩集『海潮音』から始まった。島崎藤村や蒲原有明の時代を経て、文語詩を完成に導いたのが白秋である。白秋は驚くほど無防備にヨーロッパ文明への憧れを表現した。『百年を刹那に縮め、血の磔脊に死すとも惜しからじ、願ふは極秘、かの奇しき紅の夢』とあるように、百年を一瞬に縮めてヨーロッパ文明を受容しようとしたのである。ただそれは実に奇妙とも、斬新とも呼べる表現を生んだ。

白秋はヨーロッパの古典的四行連詩(クワトレイン)形式の中に、邪宗、切支丹、加比丹、紅毛、南蛮、越歴機といった、それまでの異国趣味を髣髴とさせる言葉を詰め込んでいる。『百年を刹那に縮め』る試みの中には、一つの作品(あるいは詩集『邪宗門』)の中に日本語の歴史を凝縮する意図も含まれていた。しかし白秋はキリスト者ではない。白秋は自らの死を賭してでも『かの奇しき紅の夢』を得たいと願ったが、それは必ずしもヨーロッパ文化の根幹を為すキリスト教思想ではなかったのである。

白秋は『邪宗門』序文で、『詩の生命は暗示にして単なる事象の説明にはあらず。かの筆にも言語にも言い尽くし難き情趣の限りなき振動のうちに幽かなる心霊の歓戯をたずね、縹渺たる音楽の愉楽に憧れて自己観察の悲哀に誇る、これわが象徴の本旨にあらずや』と書いている。

白秋は象徴主義詩人として立ったが、序文を読めば、それがランボーやマラルメのサンボリズムといかに異質のものであるのか一目瞭然だろう。白秋は曰く言い難いなにかを表現するのが象徴主義だと考えている。それは彼に『愉楽』と『悲哀』を与える。愉楽は白秋調と呼ばれる独自で心地よい詩のリズムを生み出し、悲哀はたとえば『邪宗門』、つまり日本では長らく異端とされてきたキリスト教文化に染まることへの罪の意識として表現されている。

意味から読み解けば白秋詩は呆れるほど底が浅い。しかしそれが彼の門下から萩原朔太郎が出現した理由でもある。大正時代は象徴主義詩の全盛期である。詩壇では白露時代とも呼ばれる。白秋と三木露風が象徴主義を代表する詩人であり、露風は敬虔なクリスチャンだった。だが露風門下からは優れた詩人が現れなかった。ヨーロッパ文化の正確な理解ではなく、それをふんわりとしたアトモスフィアとして感受した白秋の方が、後進の詩人たちに大きな影響を与えたのである。

文学は時代の大きな変化をまずアトモスフィア(雰囲気)として感受する。その正体がわからぬまま言語化を始めるのである。白秋は優れた詩人であり、その意味で正直な表現者だった。彼の美しく、脆く儚い美意識は『色赤きびいどろ』や『ぎやまんの壺』といった言葉に端的に表現されている。詩集『邪宗門』には玻璃、硝子、びいどろ、ギヤマンという言葉が頻出する。白秋ばかりではない。昭和初期のモダニストやシュルレアリストもまた、ガラスを示す単語を多用している。

彼らは美しく、またすぐに破れそうなガラス越しにヨーロッパ文化を見ていた。薄く透明で、しかし明確な障壁としてあるガラスを透かして異文化を受容するのがいつもの日本文化のやり方なのだ。日本文化の底は傲慢と言えるほど固い。日本人はお茶やお能といった、日本文化のミニマルな形態を絶対に手放さないだろう。その一方で嬉々として外来文化に飛びつく。ガラス一枚隔てた安全な場所でそれを受け取るのである。ガラスは日本文化の安全フィルターの喩だと言えるかもしれない。第二次世界大戦が近づいてくるにつれて、日本の詩には海のイメージが増えていく。

【参考図版01】喜多川歌麿 『婦女人相十品 ポペンを吹く娘』

寛政四年(一七九二年)~三年(九三年)頃

庶民には手の届かぬ高価な品物だったが、江戸中期くらいから国産ガラスの生産が軌道に乗った。歌麿の『ポペンを吹く娘』は切手になったので覚えておられる方もいるだろう。ポンピン、ポカチャラン、ポコンなど様々な呼び名があったようだが、ポペンはガラス製のオモチャである。ストローの部分を吸うと、半円型に作られたガラスの底部分がポコンと鳴る。歌麿はいかにも彼らしく、それを十五、六歳の若い娘と組み合わせたわけだが、当時、美人を形容するのに『びいどろを逆さに吊るす(ような)』という言い回しがあった。江戸の人々にとってガラスは新たな美の象徴であり、また魔法の道具でもあった。

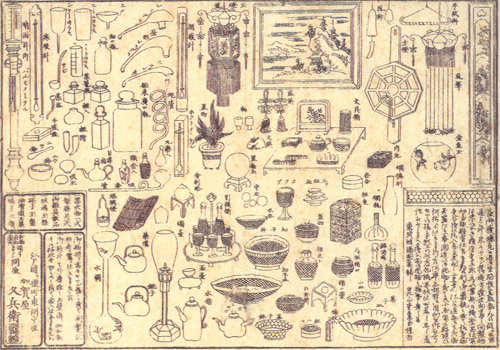

【参考図版02】加賀屋熊崎九兵衛引札

嘉永二年(一八四九年)~嘉永末(五四年)頃

『第014回 慶應元年の舶来コップ』でも書いたが、江戸ガラスの世界では日本橋に店を構えていた加賀屋の引札(今の製品カタログ)が重要な基本資料になっている。文政十一年(一八二八年)から明治十四年(八一年)頃までの引札が残っており、時代を追って見ていくと次第に医療器具が増えてゆく。幕末になると蘭学(西洋医学)が盛んになり、加賀屋はそれを支えるための新しい器具を取り扱うようになった。加賀屋は明治後期には理化学用ガラス専門店になり、店は大正頃まで存続していたようだ。江戸ガラスというとどうしても徳利や皿などに目を奪われがちだが、ガラスは眼鏡や虫眼鏡、望遠鏡としても活用されており、江戸の人々にそれまでにはなかった便宜をもたらしてくれる利器でもあった。

新たな美と利便性、それに強い異国情緒を与えてくれるのが江戸時代のガラスだったわけだが、それが最も象徴的な形となったのが金魚玉ではないかと思う。加賀屋の引札に掲載された商品は少しずつ変わっている。しかし金魚玉は最初から最後まで必ず掲載されている品物の一つである。それだけ需要があったのだろうが、金魚玉が日本人の心に訴えかけるなにかを持っていたからではないかと思う。江戸ガラスで脚のついた金魚鉢は見たことがない。明らかに金魚鉢として作られたとわかる、底の平らな容器も知らない。吊り下げるしかない楕円形の金魚玉ばかりである。

【参考図版03】円山応震(おうしん) 『金魚玉図』

江戸後期 十九世紀前半

応震(おうしん)は円山応挙(おうきょ)の子・応瑞(おうずい)の養子である。四条円山派の祖として知られる応挙は、丹波国桑田郡穴太(あのお)村(現・京都府亀岡市)の豪農の次男として生まれた。後に苗字帯刀を許されたが、由緒ある絵師の家の子ではない。江戸後期の京都の自由な世相の中から現れた画家だった。応挙もガラスに縁がある。修行時代に盛んに眼鏡絵を描いた。眼鏡絵はオランダ伝来の一種のだまし絵で、遠近法を使って描かれた絵を覗き眼鏡と呼ばれる凸レンズをはめた箱越しに眺めると、風物が浮かび上がって見えるのである。すっかり西洋絵画の技法に慣れてしまったわたしたちには円山派の絵は古典的日本画に見えるが、応震の絵は当時の基準で言えば遠近法を使って描かれている。

応震の金魚玉は天井から紐で吊り下げられている。ガラスビーズを通した紐で吊り下げる瀟洒な金魚玉も残っている。背鰭が描かれていないことから、中で泳いでいるのはランチュウだろう。金魚は赤いフナと言っていい和金を祖とするが、掛け合わせによって次第に人工の度を増してゆく。背鰭がなくなったランチュウが最も珍奇で高価な金魚だった。応震の描いた金魚玉は庶民が持てるようなものではなく、裕福な商人か殿様の所有物だったのだろう。

また応震は金魚玉の背景に薄く墨を刷き、電球のように金魚玉を浮かび上がらせている。それによりこの絵は単なる物の描写ではなく、ある種の高い精神性を獲得しているように思う。ガラス容器と当時は珍しかったランチュウの取り合わせは、異国情緒の粋のようなものである。しかしこの絵から感じ取れるのはそれだけではない。この絵に描かれた金魚玉の〝玉〟は〝魂〟を想起させる。ほぼ完全な円形をしているが不定形で、脆く儚い魂のイメージである。

硝子の魚おどろきぬけさの秋 与謝蕪村

金魚玉明日は歴史の試験かな 高柳重信

毎日は静かに澱む金魚玉 藤田敦子

遺影には遺影の月日金魚玉 秦夕美

金魚玉を詠んだ句を四句あげてみた。中でも僕が一番好きなのは秦夕美さんの句である。この句の〝玉〟はまさに〝魂〟だろう。平明な言葉で説明するのは難しいが、懐かしい近親者の気配が、煌びやかで脆くもある金魚玉の中にいつまでも魂籠っているということである。

ここまで来ればガラスや金魚は日本語(日本文化)の中にすっかり定着したと言ってよい。日本人はその精神を活性化させるために、また新たな媒体、新たな言葉を求めるだろう。旧約聖書は人間の傲慢によってバベルの塔が崩れ去り、元々一つであった言語が複数に分かれたと説く。しかし地球上に一つの言語しかなければ人間精神の発達は確実に止まる。新たな文化の衝撃は物だけでは伝えられない。本質的には各民族の言語がそれを受容し、消化するのである。

江戸ガラス金魚玉 直径約二十一センチ×高さ約十六センチ

口部

吊り穴部

底

僕が持っている金魚玉は直径約二十一センチ、高さ約十六センチとばかでかい。上部に三箇所の吊り穴が作られていて、鉄製の吊り金具が取り付けられている。これだけ大きく、また吊り金具が付いている金魚玉は初めて見た。表面は吹きガラスらしく微妙に波打っている。底の部分に鉛が凝固しているのがわかると思う。江戸ガラスは鉛を混ぜたガラスであり、それが底の方に溜まってしまったのである。箱も江戸後期の指物師の作である。

江戸ガラスは優美で、オランダを始めとする外国からの影響をうかがい知ることもできる面白い骨董なのだが、扱いは大変である。そう簡単に壊れることはないとはいうものの、内側が汚れていたので、掃除しようとぬるいお湯を入れただけで割れてしまったという話も聞く。陶磁器と違って割れた硝子を修復するのは至難の業である。はらはらする話だが、鉛ガラスは年月が経つにつれて自然劣化してゆくのも確かなようだ。しかしそのような脆さも江戸ガラスの魅力の一つかもしれない。

この金魚玉、金魚屋の総帥、齋藤都さんのお気に入りで、是非譲ってほしいと以前から言われている。お譲りするのはいっこうにかまわないのだが、問題は輸送方法である。飛行機の手荷物として預けるのは大いに不安である。かといってハンドキャリーにも数々の危険が待ち受けているような気がする。齋藤さんに軽井沢に別荘でも建ててもらうしかないかもしれない。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■