ロラン・バルトは確か、『前衛とはなにが死んだのかを知っていることです。後衛とは死んだものを愛していることです』と言った。前衛と後衛を巡る人間心理としては正しいと思う。ただそれを作品に即して判断するのは難しい。特に詩歌の世界の場合、才気のある者、目端の利く者、時には凡庸な能力しか持たない者までも、若い時にはしばしば革新を唱え、前衛を自称する。しかし大方の革新や前衛の素振りはジャーナリスティックなポーズで終わる。またそう簡単に何かを変えられるわけではないと知っている大人は若者に甘い。『元気があってよろしい』と温かい目で怪気炎を見守っている。

ロラン・バルトは確か、『前衛とはなにが死んだのかを知っていることです。後衛とは死んだものを愛していることです』と言った。前衛と後衛を巡る人間心理としては正しいと思う。ただそれを作品に即して判断するのは難しい。特に詩歌の世界の場合、才気のある者、目端の利く者、時には凡庸な能力しか持たない者までも、若い時にはしばしば革新を唱え、前衛を自称する。しかし大方の革新や前衛の素振りはジャーナリスティックなポーズで終わる。またそう簡単に何かを変えられるわけではないと知っている大人は若者に甘い。『元気があってよろしい』と温かい目で怪気炎を見守っている。

なにかが〝死んだ〟という認識は、たいていの場合、社会状況の変化にその根拠を持っている。文学が社会から大きな影響を受ける以上、明らかに社会が大きく変容した時にある文学潮流(エコール)の可能性は尽きる。先行世代が激しく指弾されるようになるのだ。しかし〝なにが死んだのかを知っている〟だけでは前衛の要件は満たせない。終わり=死の認識によって、即座に新たな文学潮流を生み出せるほど事は単純ではないのである。新規さを追い求めただけの前衛〝的〟作品は結局は文学史から消えていく。

前衛は未来の文学のヴィジョンだが、過去と無縁ではない。むしろ過去の正確な検証によって現在と未来を繋ぐものである。前衛であるためには過去を否定するだけでは不十分である。まず死んだ過去を愛さなければならない。前衛には〝なにが死んだのかを知っていること〟も〝死んだものを愛していること〟も必要なのである。前衛は過去の検証から生まれるという意味で根源的であり、まだ誰も見通すことのできない未来のヴィジョンを描くという意味で急進的である。ただ前衛がいつの時代も新しい意匠をまとって現れるとは限らない。時にそれは、恐ろしく古びて遅れたものに映ることがある。

『Unicorn』第三号に大岡頌司は『うたせの郷里』を発表している(後に評論集『攀登棒風景』昭和五十四年[一九七九年]収録)。大岡の郷里・広島県加茂郡川尻町には〝ウタセ網〟と呼ばれる漁法があるそうで、郷里を題材にした評論である。『No.017 『Unicorn』 その二 (第2号)』で触れたように、大岡文学の主題は彼を産んだ直後に亡くなった母にある。当然だが母がいた故郷も大岡にとって重要な主題だった。しかし大岡は『實際の郷里に對して、それ程懐郷の念など持つたことはなかつた』『私の場合、すでに在郷の頃から、いわば「居ながらにしての望郷」めいたものを書いていたような氣もする』と述べている。故郷と母は、極めて早い時期から大岡の中で抽象化されていたのである。

また、人間は、いまわのきわに、一瞬おのれの生涯をみてしまう。などといった風なことがかりにあるとするなら、幼少期において池などに落ちて溺れかかったことのあるものは、彼は逆に、彼の余生をあらかじめみてしまうことになる。時として、こんな具合の迷信をも許す芸当が眼に出来るくらいならば、その他、眼には、種々の神話が生まれてもいい筈である。喪った第三の眼(〝第三の眼〟に傍点)のためにも。

つまりはこうである。白秋や私自身における母郷というものの位相を《眸郷》として勝手に想起する時、《眼》は、肉体の幼少期にあって、まさしく青春を活きていることであり、肉体の青春期において、眼は最早や晩年を消息せざるを得ない――という短絡ぶりを、ここでわが俳句文芸の侏儒的な肉体的構図としてみては、とおもうわけである。

(大岡頌司『うたせの郷里』より)

『幼少期において池などに落ちて溺れかかったことのあるものは、彼は逆に、彼の余生をあらかじめみてしまうことになる』、『《眼》は、肉体の幼少期にあって、まさしく青春を活きていることであり、肉体の青春期において、眼は最早や晩年を消息せざるを得ない』という時間軸を逆転させた大岡の仮説は、その文学主題が本質的には人間の生死を超越した抽象的極点に置かれていることを示唆している。大岡は実在の故郷の裏面に万物の故郷とでも呼ぶべきトポスを幻視している。母の死は絶対喪失ではなく、いつの頃からか見失ってしまった創造母胎の喩である。大岡は『第三の眼』が必要だと書いている。この『第三の眼』を通せば、現実世界を出現させている創造原理が見えるはずなのである。

ただ『肉体的構図』と書いているように、大岡は彼の直観認識を理論として構築することをしなかった。加藤郁乎と同様に、徒手空拳のまま本質に肉薄しようとしたのである。また郁乎とは異なり、大岡は江戸俳句を俳句原点――もちろん郁乎はそれを俳句〝原理〟として捉えた――とはしなかった。そのため大岡の探究は逡巡と停滞を繰り返し、気力と体力の衰えとともに徐々に衰微していった。しかし大岡の試みは貴重である。

俳句と短歌は日本文学の基層である。それは当然だが日本人の古代的心性を現在に至るまで保持している。そのため故郷や母といった原風景は、最も普遍的かつ強固な俳句・短歌基層と捉えられがちである。作品で故郷や母が表現されていれば、それは間違いなく作家の実人生にピタリと重ね合わされて評釈されるのである。しかし大岡作品では故郷や母の主題が高度に抽象化されている。〝人間心理の原点を表現するのだ〟という俳句・短歌文学の素朴信仰は今後も揺るがないだろうが、そこに現代はない。大岡文学は現代文学の要件を満たしており、それは俳句文学にとっての明確な前衛である。

河原石ひとつ積みては父のためふたつと積めぬひでりぐらしよ

母は死の元凶 夜毎針つかふそのしろがねの虚空を縫ふは

みづがね色に芽吹く玉葱ひしひしと母系家族の厨(くりや)・くらやみ

あゆむ鳥、実をもたぬ花、妹は罵るときもとほるソプラノ

父も兄も吃音、夭死、はつなつは花たちばなの風に死ぞ顯つ

頬に当つる葦の穂尖(ほさき)のかはかむり半堕天使の兄の沐浴

われらに遠き希臘悲劇 兄たるは弟たるはいのち冷ゆるを

ありとある醜悪を負ひ女らは雄(おす)が喰はるる鈴蟲を飼ふ

まみどりの肉衣(タイツ)の父は磔刑に果つる火月の禍曜の真昼

母が培てし柚子はじめての実をもてり秋刻刻と熟るる殃(わざわい)

(須永朝彦『過曜』より)

創刊号以外の『Unicorn』には毎号寄稿が掲載されている。第二号は永田耕衣、三号は須永朝彦、四号は平井照敏である。引用は三号に掲載された須永の短歌『過曜』の抜粋である。塚本邦雄や岡井隆と同様、須永も一九六〇年代から七〇年代の歌壇を担った歌人の一人だった。『過曜』で須永は猥雑で呪われた聖家族を描いている。『ありとある醜悪を負ひ女らは雄(おす)が喰はるる鈴蟲を飼ふ』、『まみどりの肉衣(タイツ)の父は磔刑に果つる火月の禍曜の真昼』とあるように、女らは現世の汚濁にまみれてしぶとく生き残り、男らは罪を背負い晴れやかだが無意味な死に飲み込まれていく。

須永の作品は修辞的には現代短歌の要件を満たしている。しかし端的に言えば、須永は遂に塚本や岡井のような現代性を獲得できなかったのではないかと思う。須永の作品は六〇年代的と言える斬新なものである。日本語化されたヨーロッパ的な知が晴れやかに作品の中で出会っている。ただ須永の興味は現代にはなく、人間存在の根源を描くことにあったようだ。もう少し突っ込んで言えば、ヨーロッパ的と言えるような原罪に主題が置かれていた。

それもまた六〇年代短歌の斬新な表現であり、文学が表現すべき根源主題である。だが須永の作品はどこかで現代とズレていた。このズレが現在に至るまで須永作品を魅力あるものにしている。須永の興味は徐々に人間存在の原理的な魔のようなものに注がれていくことになる。須永は重信以降の前衛俳句を睨みながら、江戸古典俳句をも視野に入れていた加藤郁乎好みの短歌作家だったかもしれない。

この、技法的には斬新だがヨーロッパ的表現主題を持つ須永と、徒手空拳の前衛俳句作家・大岡頌司、それに沈思の方法的作家・安井浩司が一夜限りの饗宴を開いている。『Unicorn』第三号に掲載された歌仙『窮童集』である。

窮童集

挙行 昭和戊申霜月拾五日

於 上野池ノ端亀屋二階

忘機庵 大岡頌司

山吹童子 須永朝彦

巣鴨邑 安井浩司

明年此会知誰鍵

酔把茱萸仔細看

背の怠惰は大蛇を見ずや合歓の花 頌司

美男かづらの絡む交睫(まどろみ) 朝彦

昼がほの蜘蛛もひとくち沼吸いに 浩司

耳の中なる茶柱の寺院 頌

血紅の月みつる夜の僧房夢 朝

腹中薬にむかしかわうそ 浩

銭湯の富士をわづらふ貰ひ泣き 頌

王たるわれに叛かむ凶兆(きざし) 朝

乳忌みの軒より豆の莢さけて 浩

岬みせたる汝のがにまた 頌

修羅のその彼方を逐ひあゆむ 朝

ひづめを捨てにゆうべ尼里 浩

自転車の三角乗りをおぼえたり 頌

ナルシスの横貌のひるつき 朝

炭素棒すべるも母屋の暗となる 浩

海蜷(にな)の尾を剪る小石かたみに 頌

濁青の刀身の錵こそ曇れ 朝

かりがね落ちて鏡のけむり 浩

すすき野を敲けば癒る機械かな 頌

推せば患ふまへがみゆゑに 朝

その袖に引かれてころぶ雪の謎 浩

ひとり遅れて雉子を撃つべし 頌

長月の菊を思へと穂の詞(ことば) 朝

はじめをはりの一角を待つ 浩

蓮根に絲あることを忘れしや 頌

駈けに駈けてもむなしき扇 朝

振りかへる筑波の山もやぶ睨み 浩

とくさの原は三里つづけり 頌

五月月、小倫のトルソオに刺さり 朝

寺中いづれの落雁くはむ 浩

走れメロス蠣葺屋根も葩と見過ごし 頌

海原に顯つむかしの百合(さる)を 朝

ひるすぎの一椀の魚を走るなり 浩

あるきめですのありのとわたり 頌

やすらはぬ花を嘉せよ鳥ことば 朝

尾花にかへるまどゐ曼荼羅 浩

(歌仙『窮童集』大岡頌司/須永朝彦/安井浩司 全)

ここで発表された作品は、大岡の第四句集『抱艫長女』(ほうろちやうぢよ、昭和四十八年[一九七三年])に、三行表記に変えて『自轉車の/三角乗りを/おぼえたり』一句が掲載された以外は、須永と安井の作品集には収録されていない。歌仙は大岡の『背の怠惰は大蛇を見ずや合歓の花』で始まり、それを須永が背徳観念と蛇のイメージで『美男かづらの絡む交睫』と受け、安井が交合の甘美さを『昼がほの蜘蛛もひとくち沼吸いに』とほの暗く展開している。

須永は『血紅の月みつる夜の僧房夢』、『長月の菊を思へと穂の詞』、安井は『かりがね落ちて鏡のけむり』、『ひるすぎの一椀の魚を走るなり』と特徴的な句を詠んでいるが、この歌仙での大岡は冴えている。『耳の中なる茶柱の寺院』、『銭湯の富士をわづらふ貰ひ泣き』、『岬みせたる汝のがにまた』、『すすき野を敲けば癒る機械かな』と、具体物を見事な抽象表現にまで昇華している。単独表現者のイメージが強い安井や大岡が、こうも簡単かつ質の高い歌仙を巻いていることに驚きを感じる。『窮童集』についてはこれ以上の批評は不要だろう。資質は異なるが、六〇年代の前衛詩人たちが生み出した夢幻のような歌仙である。

鶴山裕司

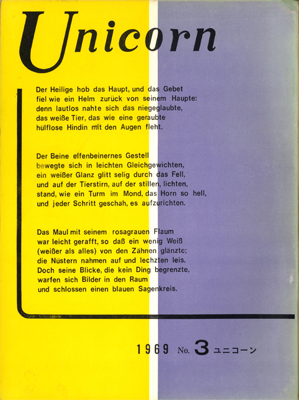

■ 『Unicorn』第3号 書誌データ ■

・判型 B5版正形 縦25.3センチ×横18.1センチ(実寸)

・ページ数 52ページ

・奥付

ユニコーン(季刊)第三号・昭和四十四年四月二十日発行・定価五〇〇円(郵送料共)・編集兼発行人門田誠一・印刷所大阪市福島区亀甲町一丁目五五亀甲センター協栄印刷工芸株式会社・発行所奈良市百楽園三丁目門田誠一ユニコーン・グループ

・同人(20人)

伊藤陸郎、馬場駿吉、徳広順一、大岡頌司、大橋嶺夫、加藤郁乎、塩原風史、吉本忠之、竹内義聿、竹内恵美、八木三日女、安井浩司、前田希代志、松林尚志、前並素文、藤吉正孝、酒井弘司、島津亮、東川紀志男、門田誠一

■ 『Unicorn』第3号 目次 ■

【評論】

近代と伝統Ⅲ-保田与重郎「芭蕉」をめぐって 大橋嶺夫

うたせの郷里 大岡頌司

間の喘ぎ 安井浩司

*

[寄稿]過曜(短歌) 須永朝彦

*

荒廃郷にて 加藤郁乎

「峠」考 門田誠一

【共同研究】

芭蕉をめぐる反古集 竹内義聿/島津亮/門田誠一

【エセー-・書評】

《舞踏評》「まんだら屋敷」考 酒井弘司

《書評》篠田一士「詩的言語」 松林尚

《映画評》ストップ・ザ・シネマ 島津亮

【往復書簡】

演芸交響 吉本忠之/東川紀志男

【歌仙】

窮童集 大岡頌司/須永朝彦/安井浩司

【作品】

前並素文/島津亮/門田誠一/東川紀志男/松林尚志/酒井弘司/竹内恵美/馬場駿吉/竹内義聿/徳広順一/藤吉正孝/八木三日女/大橋嶺夫

*

後記

同人名簿

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■