於・神奈川県立近代美術館 鎌倉 会期=2013/01/12~03/24、その後、いわき市立美術館(04/20~06/02)、富山県立近代美術館(07/13~09/08)、北九州市立美術館(10/05~11/10)、世田谷美術館(11/23~2014/01/26)を巡回

入館料=800円(一般) カタログ=2200円

評価=総評・80点 展示方法・80点 カタログ・80点

この時評で何度か1960年代の日本の前衛美術にフォーカスを当てた展覧会を取り上げてきた。『No.003 瀧口修造とマルセル・デュシャン』『No.022 「具体」-ニッポンの前衛18年の軌跡』などである。今回は西の『具体』とほぼ同じ時期に活動していた、東京を拠点にした前衛芸術グループ『実験工房』の展覧会である。『実験工房』は昭和26年(1951年)に造形作家の大辻清司、北代省三、駒井哲郎、福島秀子、山口勝弘、作曲家の佐藤慶次郎、鈴木博義、武満徹、福島和夫(秀子の弟)、湯浅譲二、ピアニストの園田高弘、詩人・批評家の秋山邦晴、照明家の今井直次、エンジニアの山崎英夫らによって結成された。『実験工房』の命名者は詩人・美術批評家でシュルレアリストの瀧口修造である。おおむね昭和32年(1957年)頃にはその活動を終えたとされる。

『具体』もそうだが『実験工房』も、その活動時期は半世紀以上前のことになってしまった。ただどんな芸術運動にも言えることだが、ある程度長い期間が経過しないとその本質は明らかにならない。またその特徴が多くの人の目に明らかになるためには時代の変化も必要である。1950年代末から60年代にかけては世界的な〝沸騰の季節〟だった。ファシズムと帝国主義の帰結として凄惨な第二次世界大戦が起こったが、その代償として自由を手に入れた芸術家たちは50年代から旺盛な活動を始めた。冷戦の厚い雲に覆われてはいたが、彼らの芸術はおおむね向日的で、明るい未来を指向していた。

しかし社会全体の復興と重工業の驚くべき発展に呼応した芸術の向日性は、おおむね1980年代初頭で終わってしまう。90年代には世界的な不景気の嵐が荒れ狂い、同時に人類がかつて経験したことのないインターネットを中心とした高度情報化が凄まじい勢いで進んでいった。それは静かだがほとんど革命と呼んでいいような変化だった。そのような社会の大きな変容によって、時に驚くほど無防備であり、また現代的状況を先取りしていたかのような60年代の芸術の特性がより露わになってきたのである。

水沢勉『実験工房-芽生えと兆し』より(『実験工房展-戦後芸術を切り拓く』カタログ掲載)

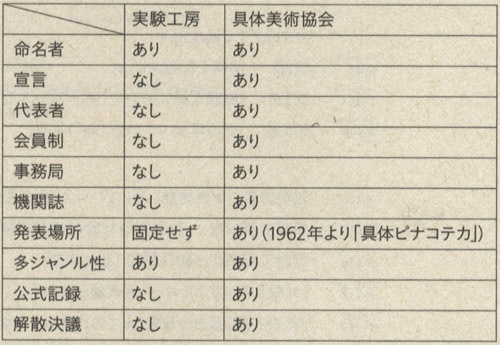

ただそうは言っても『実験工房』の全体像を把握するのは難しい。『実験工房展』カタログで神奈川県立近代美術館館長の水沢勉氏が『実験工房』と『具体』グループの特徴を表にして比較しておられる。表を見れば明らかなように、『実験工房』には『機関誌』『発表場所』『公式記録』がなく、グループといっても『会員制』を取らない緩い結び付きの集団だった。過去にも『実験工房展』は開催されているが、物を展示することである対象を理解しようとする美術展ではその本質が十全に捉えきれないのである。

また『実験工房』には他の前衛芸術グループにはない大きな特徴があった。多くの前衛音楽家たちが参加していたのである。佐藤慶次郎と湯浅譲二は慶應大学医学部の学生から作曲家に転身した変わり種で、武満徹、福島和夫も独学で作曲になった。前衛音楽は今ではアカデミズムの世界で一定の市民権を得ているが、当時はそうではなかった。日本の前衛音楽の基礎は、『実験工房』に集った反アカデミズム的な作曲家たちによって形作られたのである。ただ演劇の脚本と同様に、音楽では楽譜は残るがその初演の様子を再現するのはほとんど不可能である。しかし美術家や詩人を中心とする日本の前衛芸術家集団に、優れた前衛音楽家が参加したのは『実験工房』が最初で最後である。その影響は残された資料以上に深いものだった。例えば武満徹と谷川俊太郎の生涯に渡る親交はよく知られている。

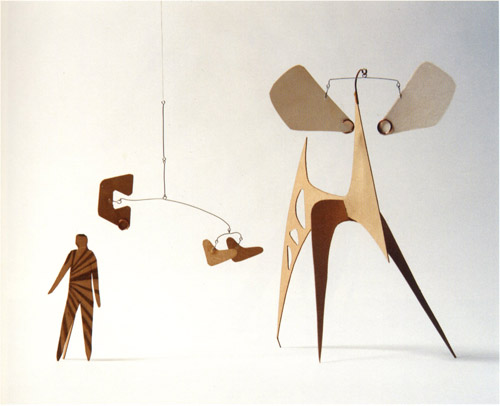

『生きる悦び』舞台装置 北代省三 昭和26年(1951年)

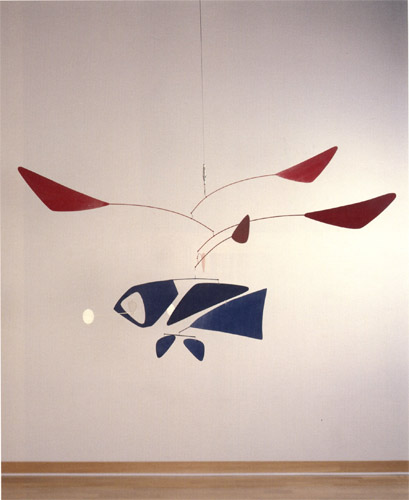

『シーラカンス』 北代省三 昭和28年(1953年)/平成2年(1990年)

昭和26年(1951年)11月、読売新聞社主催で日本橋高島屋を会場にした大規模なピカソ展が開催された。その記念行事の一環として、『実験工房』の芸術家たちを起用したバレエ『生きる悦び』が上演された。大ピカソ展を開催すること自体が敗戦からの復興を急ぐ日本にとっては一大イベントだったのである。それはまた、『実験工房』の面々による第一回発表会でもあった。シナリオは詩人・批評家の秋山邦晴、作曲は武満徹(指揮も担当)と鈴木博義、舞台装置は北代省三と山口勝弘、衣裳デザインは福島秀子、照明は今井直次だった。仕掛け人は瀧口修造と、瀧口の仕事を生涯に渡って補佐し続けた、当時読売新聞文化部在籍の海藤日出男だった。

舞台装置を担当した北代省三は美術家から写真家に転校し、晩年は模型飛行機の研究や文明論的なエセーを書き、自宅の工房で手製のオブジェ・ブックを作り続けた複雑な経歴を持つ作家である。北代は昭和45年(1970年)の大阪万国博覧会開催に際し、依頼を受けて各パビリオンを撮影したが、この国家的巨大イベントに強い異和感を覚えて産業写真の第一線から退いた。美術史的にはほとんど無名だが、既存のカテゴリーにおさまりきらないという意味で最も『実験工房』的な作家の一人である。今後、北代の研究がさらに進んでいくのではないかと思う。

『生きる悦び』上演当時、北代はアレクサンダー・カルダーのモビールから強い影響を受けていた。モビールは簡単に言えば動く彫刻である。僕はカルダーのモビールのよさがいまひとつわからないでいたが、現代音楽とバレエダンサーの動きから構成される舞台に、北代の作ったモビールはまことにふさわしいと思う。可動式である以上、モビールは美術館の静止した空間に展示されるのではその魅力を十全に発揮できないのだ。舞台や野外など人の動きや風などによって形を変え続けることで、空間(環境)に溶け込みながらその存在を主張できる彫刻だと思う。

『ヴィトリーヌ』 山口勝弘 昭和28年(1953年)

山口勝弘も『実験工房』らしい作家である。『ヴィトリーヌ』は山口の代表作の一つで、ガラスを幾枚も重ね合わせた作品である。山口のガラス立体作品を『ヴィトリーヌ』と名付けたのは瀧口修造で、フランス語の飾り窓の意味である。北代のモビールのように作品自体は可動式ではないが、見る角度や光の具合によって様々な表情を見せる作品である。作品として実在するが、本質的には不定形の表現を目指している。山口はその後、ビデオ(映像)作品制作に活動の場を移すことになり、日本におけるビデオ・アートの先駆的作家になった。山口は自身を環境芸術家と規定しており、島全体をアートの展示場とする淡路島芸術計画などを推進している。

瀧口修造的と言えば実も蓋もないかもしれないが、同時代の『具体』の作家たちの多くがカンバスでの絵画表現を好んだのに対して、『実験工房』の美術家には平面絵画以外の表現――もっと言えば、デュシヤン的な〝(平面)絵画の終わり〟以降のアート表現を探究しようとする美術家たちが含まれていた。ただ既存のアート概念の破壊(あるいは超脱)を目指す姿勢は、過去のダダイズムの虚無主義とは無縁だったように思う。

戦後の前衛アートはダダイズムとシュルレアリスムを両翼として始まったが、ダダは既存のアート概念を白紙還元しようとする破壊的運動で、シュルレアリスムはそれにあきたらず、〝現実の上位にある現実(シュルレアル)〟によって〝現実(レアル)〟を改革しようとする向日的かつ社会革命的運動だった。ただこの、恐らくアートが本来的に持っていた破壊と向日性という二つのベクトルは、戦後になって複雑な融合と成熟を見せていく。美術家たちは既存アート概念の破壊を前提として、素材面でも表現技法の面でもまだ誰も手をつけたことのない未知の表現領域を求めながら、アートをより社会に開かれたものにしようとする指向を強めていった。1960年代ほどハプニングやアクションという形でアートが一般社会に解放された時代はない。また詩人、小説家、戯曲作家、舞台芸術家、音楽家などが美術作家と濃密に交流した時期は、60年代以外にほとんど見られないのである。

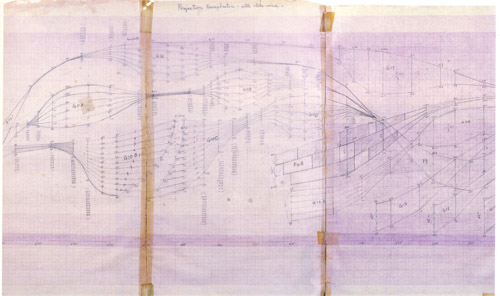

『ソン・カリグラフィ』楽譜 武満徹 昭和33年(1958年)

『ホワイト・ノイズのためのエセムプラスティック』楽譜 湯浅譲二 昭和39年(1964年)

前衛音楽が文学作家や美術家に与えた影響は、音楽がほぼ純粋に作家たちの感性に訴えかけるものであり、文筆家と美術家のコラボレーションのように詩画集や書物の絵という物理的な形で残りにくいため、まだ満足のいく研究が進んでいないように思う。しかし『実験工房』を中心として瀧口の周囲に集まった芸術家に対して、現代音楽家は多大な影響を与えたと思う。

武満と湯浅は、日比谷の日東紅茶にあたGHQの民間情報局であるCIEライブラリーで知り合ったことが知られている。まだ占領下の時代である。CIEライブラリーではアーネスト・サトウが解説を務める現代音楽のレコードコンサートが毎週開かれていた。山口勝弘や福島秀子・和夫姉弟、秋山邦晴や瀧口修造も美術雑誌などを閲覧するためにCIEギャラリーに通っていた。CIEライブラリーが、当時の最新欧米前衛芸術をを知るためのほとんど唯一の窓口だった。

音楽家たちの現代音楽の吸収速度は驚異的なものだった。画家たちも短期間にダダイズムやシュルレアリスムを中心とする最新芸術動向を吸収したことが知られているが、音楽家たちのそれは画家や文筆家を遙かに上回っていたと言える。欧米の現代音楽はダダ的な音の破壊を含んでいた。ジョン・ケージのまったく演奏が行われない無音(レコードの雑音や聞き手がいる場所の騒音しか聞こえない)の『4分33秒』(1952年[昭和27年])に代表されるように、欧米現代音楽には挑発的かつ暴力的な側面があった。しかし日本の前衛音楽家たちは、そのような破壊性を軽々と越えていったように思う。

武満や湯浅の音楽は抒情的である。彼らもまた、それまでの音楽にはなかった無音(沈黙)や不協和音を積極的に取り入れた。しかし彼らが作り出す音の切れ目には、日本的な〝間〟としか呼びようのない何かが充満している。それは日本の音楽が古代から必要としてきた無(音)であり、強いていえば濃厚な闇と湿気が充満するようなウェットな瞬間である。武満の『ノヴェンバー・ステップス』に代表されるように、彼らは尺八や琵琶、琴などの日本の伝統楽器も積極的に使用した。文学や絵画表現は、各民族が古代から引きずる意味から逃れられない側面を持っている。しかし純粋感性的な人の聴覚に訴える音楽には、そのような軛が少なかったのではなかろうか。また現代音楽家はテクノロジーの進歩を積極的に取り入れた。湯浅は『葵の上』や『世阿弥』を代表とする、電子音楽のミュージック・コンクレート作品を数多く書いている。

私たちは『実験工房』や『具体』、『池袋モンパルナス』などの芸術運動を、年が近かった芸術家たちがたまたま集まった集団だと考えがちである。しかしそれは誤りだ。どの時代でもある特定世代には数多くの芸術家がいる。漠然としたものであれ、一定の思想や観念を共有する者たちが自然発生的に芸術家集団を形作るのである。文学者の同人誌なども同じことだ。芸術家は誰とともに時間を過ごすべきなのかを、感覚的なものであれ瞬時に判断し取捨選択している。多くの芸術運動が若い作家たちの集団であり、時間が経つほどそこでの相互影響の在り方は捉えにくくなる。しかしそこでの切磋琢磨は作家たちに決定的な影響を与える。優れた思想・観念を共有した芸術運動(集団)が、ほとんどの場合、複数の優れた芸術家を輩出していることも、その濃厚な相互影響を証明しているだろう。

大辻清司撮影『武智能 ストロンチウム・90』 昭和32年(1957年)/平成24年(2012年)

『実験工房』には中核メンバーのほかに、多くの優れた芸術家が関わっている。グループ創生期には花田清輝、岡本太郎らが重要な役割を果たしたことが知られており、安部公房や三島由紀夫といった作家、土方巽や寺山修司らの舞台・演劇人、舞台演出家の武智鉄二らとの交流があった。『ストロンチウム・90』は武智演出の前衛能で、裸の女性が能を舞った。文筆家の白州正子がこの舞台について書いた文章がある。

その羽抜け鳥みたいな姿は、またこんなことを語るようでした。――歴史は二度とくり返えさない。お能は既に終わったのだ。(中略)彼女(注-能を舞った女性)は彼女で、面白い感想を述べておりました。

「あたしは裸かで人前に出て、羞しいと思ったことは一度もない。それが(中略)お面をかぶって、舞台に出たとたん、逃げ出したくなるほど羞しくなった。(中略)」と。おそらく仮面の芸術の秘密はそこにあるのです。

(『お能のみかた』『おわりに』)

『実験工房』は緩やかな結び付きの芸術家集団だったが、それゆえに思わぬ芸術ジャンルや芸術家たちにも影響と刺激を与えていたと言える。なおグループの命名者ではあるが、瀧口の、『実験工房』のいわゆる芸術的成果における影は薄い。しかし『実験工房』はやはり瀧口を精神的支柱に据えた芸術家グループだったと思う。比喩的に言えば、『実験工房』の全体像は瀧口の仕事の全体像と同じように捉えにくい。そもそも『実験工房』が、代表者も会員規約も持たない自由かつ自発的芸術家集団であること自体が瀧口的なのである。瀧口は主にシュルレアリスト詩人、美術批評家、それに晩年はデカルコマニーやオブジェを制作する美術作家としても活動した。しかし瀧口は、自己の仕事が商業主義に取り込まれることを頑ななまでに拒んだ。依頼原稿で最低限度の生活の糧を得ていたが、平然と無名作家のために文章を書き続けた。美術批評家には作品に値段を付け、それをコレクターに媒介する仲介者の仕事がどうしてもまとわりつく。だが瀧口は著名な美術批評家でありながら、周到にそのような役割も拒絶した。自分の信じる仕事だけを生涯に渡ってこなし続けたのである。

『実験工房』に集った作家の何人かは、その後、日本を代表する芸術家に育っていった。国家事業や企業が主催する巨大プロジェクトを手掛け、大学で教鞭を執るようにもなった。しかし彼らの心の中には、いつも金銭や名誉といった社会的成功を拒絶した瀧口の姿があったと思う。瀧口は多かれ少なかれ現代の芸術家が協調しなければならない商業主義(マスメディア主義)に対しては負の極点だが、芸術の本質における正の極点でもある。紆余曲折はあるにせよ、『実験工房』に集った作家には瀧口的な精神が流れていると思う。たいていの場合、前衛には評価も値段もつけにくい。また芸術家にとっても自己の仕事の意義を信じ続けること、前衛であり続けることは難しい。多くの前衛作家の試みが一時のあだ花で終わってしまうのも確かである。しかし本質的には各時代の真の前衛だけが、次の時代・世代の新たな芸術の糧となるのである。

鶴山裕司

■武満徹 ノヴェンバー・ステップス 小澤征爾指揮■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■