於・BUNKAMURA ザ・ミュージアム 会期=2012/12/22~2013/02/24

入館料=1400円(一般) カタログ=2500円

評価=総評・85点 展示方法・80点 カタログ・85点

BUNKAMURA(文化村)は東京渋谷の道玄坂にある東急百貨店本店に併設された大型複合文化施設である。ザ・ミュージアムは美術館だが、シネマフロアやコンサート用のオーチャードホールなどもある。運営は東急グループで平成元年(1989年)に開業した。東急関連の美術館には創業者の五島慶太が設立した東京上野毛の五島美術館があるが、この美術館は現在公益財団法人五島美術館が運営している。国宝中の国宝、『源氏物語絵巻』の所蔵で有名である。ザ・ミュージアムは私設美術館であり、公設美術館と比較して展示スペースなどは十分だとは言えないが、思いきって世界各地の優れた美術品を借り出して独自の美術展を開催する質の高い美術館である。

今回の展覧会は『禅画に込めたメッセージ 白隠展』である。白隠の秀作をまとめて見られる機会はなかなかないだろうと思っていたので、実に心躍る展覧会だった。白隠慧鶴(はくいんえかく)は江戸時代中期に活躍した臨済宗の高僧である。白隠は江戸時代初期の貞享2年(1685年)に、駿州駿東郡浮島の原宿(現・静岡県沼津市原)で問屋を営む比較的裕福な長沢家の五子(三男)として生まれた。幼い頃から宗教的資質があったようで、白隠の回想によれば5歳の時に海辺に座って浮雲の去来を見て、世の無常を痛感したのだという。11歳の時には日蓮宗の日厳上人の法話を聞いて、地獄の描写に恐れおののいた。15歳の時に地元の原宿の禅寺・松蔭寺で得度して出家した。

白隠は地元駿州(静岡)から現在の岐阜県、福井県などの禅寺を転々としながら修行を続けた。簡単に言えば悟りを開くための修行である。宝永4年(1708年)24歳の時には越後高田(現・新潟県上越市)の英巌寺で大悟したと感じたが、それを信州飯山(現・長野県飯山市)正受庵の正受老師に披露したところ、『鬼窟裏の死禅和』と罵倒される苦い経験もしている。正徳5年(1715年)には得度した地元の松蔭寺に戻って住職となった。白隠がほんとうに大悟したと自己認識したのは、享保11年(1726年)、42歳の時である。『法華経』の『譬喩品』を読んでいる時に庭で蟋蟀が一斉に鳴くのを聞いて、大自在を得たのだという。以後、松蔭寺を拠点に全国を説法して歩き、そのかたわら書物を著し、求められるまま膨大な量の墨跡や禅画を描き残した。

『南無地獄大菩薩』 70代から80代の作 縦142.2×横29センチ 紙本墨画

まず会場入口近くに展示してあった、巨大な『南無地獄大菩薩』の墨書を見て嬉しくなってしまった。美術好きでも書の鑑賞は難しい。書は学校で誰もが一度は書いたことがあり、かつ技術的に流麗な書が評価されるとは限らないからだ。強いて言えば、書は書き手の精神の痕跡としての芸術である。上手かろうと下手だろうと、そこに強い精神性が表現されていなければ書の秀作とは言えない。白隠は筆にたっぷりと墨をつけ、ゆっくりとした筆運びで『南無地獄大菩薩』を書いている。紙から字がはみ出しても、下の三文字が窮屈になっても書に動揺は見られない。文字が浮き出て迫ってくるような書き方だ。巧拙を超越した書であり、こういった書を三十分くら眺めていれば、目がその異様さを記憶してしまうだろう。また文字である以上、そこには意味がある。

『南無地獄大菩薩』は、地獄もまたありがたい大菩薩にほかならないという意味である。既述のように、白隠は地獄を描写する説法に恐れおののく繊細な少年だった。出家の目的は、この恐怖から逃れるためだったと言ってもいい。しかし修行の道は険しかった。19歳の時には中国は唐時代の僧侶、巌頭全薉が賊に襲われ首を斬られる時に大叫したという故事を聞き、『仏法は虚誕なり』と修行に深刻な迷いを抱いている。白隠は因果応報と地獄の責め苦を説く密教系の法話を聞いて出家を志したわけだが、究極的には世界の中心に阿弥陀如来の顕現を見て、全身全霊で帰依する密教系の僧侶への道を歩まなかった。禅宗の僧侶として、どのような恐怖にも動じない悟りの境地を目指したのである。

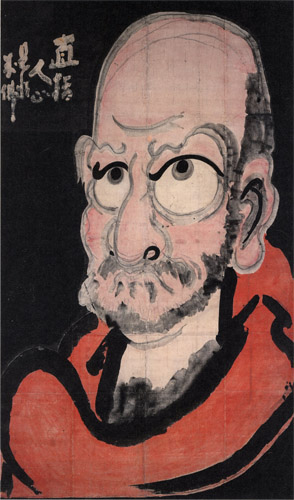

『半身達磨』 享保4年(1719年) 35歳の作 縦142.2×横36センチ 紙本墨画

『半身達磨』 明和4年(1768年)頃 83歳頃の作 縦192×横112.5センチ 紙本着色

享保4年(1719年)、白隠35歳の時の『半身達磨』像と、明和4年(1768年)、83歳頃の同名画題である。享保4年本から、白隠が若い頃から修行の一環として禅画を描いていたことがわかる。ただ誰が見ても享保4年本の達磨はバランスが悪い。細筆で描いた部分と太筆の部分が釣り合っておらず、頭部が浮いしまっている。太線の筆の運びが弱く、上手く描こうという作為(俗機)が透けて見えてしまっている。

また画には白隠自筆の長い賛が添えられている。末尾は『画(えが)き成(な)す可(べ)からず賛(さん)す可(べ)からず、彩鳳(さいほう)、豈(あ)に腐鼠(ふそ)の腸(はらわた)を嘗(な)めんや』である。『達磨の真姿は画で描くこともできないし、言葉で賞賛することもできない。煌びやかな鳳凰(達磨の真姿のこと)は、鼠の腐ったはらわたなど嘗めたりしないのだ』という大意である。白隠の賛からは、『自分は達磨の真姿を描くことなどできていないし、ここに描いた姿は鼠の腐ったはらわたのようなものだ』という自虐が読み取れる。

これに対し、明和4年の『半身達磨』にはまったく迷いが見られない。白隠は晩年になると、薄墨で下線を引いてから画を描くようになる。明和4年本にも下線が透けて見える。要は下画と仕上がった画がズレているわけだが、それも画の一部にしか見えない。ただ決して速筆の荒い線ではなく、ゆっくりとした筆づかいで確信的に線を引き、色を塗ってる。背景は墨で塗りつぶされ、達磨の顔貌が浮き立つようになっている。大きさは縦192センチ、横112.5センチと巨大で、その迫力は白隠の自信の表れである。賛は『直指人心 見性成佛』で、古来禅の修行の本質を端的に表現した言葉である。『自分の心を直截に凝視すれば、佛性と一体になって悟りを得ることができる』という意味である。悟りは他所ではなく、自分の心の内にあるという禅の教えである。

『無字』 縦39.5×横38.5センチ 紙本墨書 久松真一記念館蔵

日本の仏教は禅宗と密教系に大別でき、禅宗の僧侶は好んで『無』一字を揮毫する。これに対して密教系の僧侶は『南無阿弥陀仏』の六字名号を書き、信徒はそれを御本尊として大切にするのである。『無』と『南無阿弥陀仏』が禅と密教を代表する文字なのだが、それには理由がある。

いずれの宗派においても僧侶は修行によって無に達する。無といってもなにもない虚無ではない。世界生成以前の巨大なエネルギーを秘めた漆黒に蠢く無である。修行者はそこから世界が生み出されるさまをまざまざと見るのだが、密教ではそれ行うのは阿弥陀如来であり、最初に発せられる音声が『ア』である。空海が説いた『阿字真言』である。つまり密教では世界は阿弥陀如来によって創られるのであり、そこから『南無』=サンスクリット語で『私は帰依します』+『阿弥陀仏』にという六字名号が生まれたのである。ここから他力本願思想も生じている。また仏教が説く無からの世界生成システムは、現代のビッグバン理論に驚くほど類似している。

しかし禅には阿弥陀如来のように世界生成を導く存在がない。禅の修行者は、エネルギー総体である無が自己分裂して世界を生成するさまを見る。従って現世は無から生まれた仮象であり、いつなんどき無に回帰してもおかしくない。ここから禅の無常思想が生まれている。禅でも世界生成の源基である無に達することが修行の一つの指標だが、それは悟りではない。修行者は無に達したら、再び猥雑な現世に戻って来なければならない。これを向上道と向下道という。無と現世との間を往還しながら、決して動じることのない心性を得ることが禅における悟りなのである。また禅の悟りは決して永続的なものではない。迷いが生じればすぐに〝道〟は閉ざされる。禅の僧侶は生涯に渡って修行し続けるのである。

久松真一記念館蔵の白隠『無字』は、禅師の代表作であると同時に、その読解に議論がある作品である。通常の一字書の『無』とは字体が異なり、また薄墨で書いた『無』字の上から濃い墨で点が打ってある。このような『無字』はほかにない。禅における無は至高の観念である。『無』という字で書き表すしかないが、それは無そのものを伝達するための方便に過ぎない。本来は不立文字(真理は文字では伝えられないということ)なのである。哲学者の井筒俊彦の父は実業家で矛盾だらけの悩み多い人だったが、晩年禅に傾倒した。父は井筒少年に『無』一字を書いた書を与え、『心にこの字が焼き付くまで見つめよ』と命じた。井筒少年が『憶えました』と答えると、その場で『無』の書を破り捨て、今度は『心に刻んだ無の字を忘れよ』と命じたのだという。究極を言えば、そのような無に至るために『無』字が書かれるのだと言える。

だから本来、『無』字には夾雑物があってはならないのである。しかし白隠は無の上に点を打っている。無の分裂のさまを表現しているとも読めるし、苦悩と迷いに満ちた現世を無に重ね合わせて表現しているとも読解できる。いずれにせよ白隠の無の解釈は独特である。

『鍾馗鬼味噌』 80代頃の作 縦56.8×横47.5センチ 紙本着色 海禅寺(島根県)蔵

魔除けの神である鍾馗が、擂り鉢の中の鬼たちを擂り粉木で擂り潰している画である。右上には白隠の筆で『鬼みそばかりはむごとふてすりにくいものじゃ』とあり、左下には『とゝさ(お父様)鬼みそをちとなめて見度(みた)い』と書かれている。擂り粉木の先に血が付いていることから凄惨な画ではあるが、どこかユーモラスである。鬼味噌は〝酷くて摺りにくい〟という言葉から、鍾馗が鬼たちに一定の同情心を持っていることがわかる。また鍾馗の子供の〝ちと舐めてみたい〟という言葉は、それが珍味であることを表しているのだろう。

世界を透徹した無の一如で凝視する禅の高僧ではあるが、白隠は密教的ともいえる現世の妖怪や魑魅魍魎をもあまさずその視野に入れていたように思う。白隠は世間と没交渉の孤高の禅師ではない。積極的に各地に説法巡礼に出かけ、漢文だけでなく庶民でも読むことができる仮名法語を書いた宗教的指導者だった。地獄絵図などの凄惨な図は人々に恐怖心を与えるため法話でよく活用される。しかし白隠の『鍾馗鬼味噌』図は恐怖心を喚起するために描かれたのではないようだ。鬼は退治されなければならないが、鬼には鬼の役割がある。また現世の邪念・悪徳の味のする鬼味噌は、子供ならちょっとは舐めてみたいものなのだ。そこには地獄を見ることになっても、もはや動じない白隠の境地が表現されているように思う。

『常』 縦134.1×横27.9センチ 紙本 串本応挙芦雪館蔵

『常』も恐らく白隠晩年の書だろう。真ん中に『常』の字が大書されていて、両脇に『若(も)し人、菩提の道を成(せい)ぜんと欲せば、/尋常須(すべから)く勤めて無尽灯を挑(かか)ぐべし』と書かれている。『もし人が仏の道を究めたいと願うなら、常日頃から尽きることない灯りをかかげて進みなさい(たゆまず努力しなさい)』という大意である。下の棒が長く伸びた『常』の字が、『無尽灯』を視覚的に表象していることは言うまでもない。心ある東洋人なら、この墨一色の『常』の字から光が発せられるのを幻視することができるだろう。僕はやはり白隠は書が素晴らしいと思う。

大徳(おおとこ)の糞ひりおわす枯野かな 蕪村

白隠の作品を見ると、僕はいつもこの蕪村の句を思い出す。『大徳(おおとこ)』は修行を積んだ高位のお坊さんのことである。滑稽味のある句だが、禅系の南画家でもあった蕪村が、高位の僧侶を揶揄するために作った作品だとは思えない。むしろ一休禅師も白隠禅師も仙厓和尚も、そうする必要があると得心すれば、たとえ人前であろうと尻をまくって脱糞するだろう。脱糞し尽くすだろう。一つの禅機が表現された句だと読解しても面白いと思う。この句はまた、芭蕉の辞世句に対する蕪村の挨拶でもあるのではなかろうか。

なお展覧会カタログに執筆しておられる芳澤勝弘、山下裕二、高橋利郎3氏の解説は、必要十分かつ白隠作品を初めて見る観覧者を意識したわかりやすいものだった。さまざまなしらがみがあって難しいと思うが、美術展カタログには、できれば1本くらい、こういったはっきり初心者観覧者を意識した文章を掲載していいただきたいものだと思う。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■