No.134『パリ ポンピドゥーセンター キュビズム展 美の革命』

於・国立西洋美術館

会期=2023/10/03~2024/01/28

入館料=2,200円[一般]

カタログ=3,499円

日本で『キュビズム展』が開催されるのは四十七年ぶりだそうだ。一九七六年に東京国立近代美術館で『キュービズム展』が開かれている。当時はキュビズムではなくキュービズム表記だったんですね。前年に同じく国立近代で日本初の『シュルレアリスム展』が開催されたのでその流れでの開催だった。

大規模なシュルレアリスム展は学生時代に見たうっすらとした記憶があるが、キュビズムに絞った展覧会は確かに今までなかったと思う。ただ「キュビズムさん、お久しぶりです」はなにも日本だけでなく、今回の展覧会は二〇一八年にパリのポンピドゥーセンターで開催されたキュビズム展が元になっている。フランスでも六十五年ぶりのキュビズム展だった。

会場をウロウロ歩き回って作品を見たが名作揃いだった。展覧会がセザンヌから始まるのは当然として、「ああアンリ・ルソーもキュビズムか」「へー、シャガール、モディリアーニも含まれるのかぁ」と軽く驚き、最後のコーナーには国立西洋を設計したル・コルビュジエの絵が展示されていた。「コルビュジエがキュビストねえ」と思ったが、権威あるポンピドゥーセンターと国立西洋の共催なのでうんうんとうなずいて見てました。

ただキュビズムを簡単な言葉で説明するのは案外難しい。ダダイズムは破壊、シュルレアリスムは人間の無意識を含む自由な夢想領域の開放といった形で曲がりなりにも直観理解できるが、キュビズムはそうはいかない。キュビズムをその名称通り「平面絵画で立体表現を試みた一連の絵画運動」と解釈してみてもピンと来ない。一筋縄ではいかない芸術運動である。

パブロ・ピカソ『女性の胸像』

一九〇七年六-七月 油彩/カンヴァス 縦六六×横五九センチ

【参考図版】パブロ・ピカソ『アヴィニヨンの娘たち』

一九〇七年 油彩/カンヴァス 縦二四三・九×横二三三・七センチ ニューヨーク近代美術館蔵

ピカソの『女性の胸像』は、初期の代表作『アヴィニヨンの娘たち』が描かれたのと同じ一九〇七年に制作された。『アヴィニヨンの娘たち』はキュビズム最初の作品と言われる傑作である。これが展示されていれば話は早かったのですが、今回はポンピドゥーセンター所蔵品中心なのでニューヨークからお越しいただけませんでした。『女性の胸像』は『アヴィニヨンの娘たち』右上女性の習作だろう。

パッと見てわかるようにアフリカの仮面の影響がある。印象派の時代から画家たちはエジプト、日本、タヒチなど様々な異文化から影響を受けたが、キュビズムの画家たちが最も注目したのはアフリカ美術だった。そのため今回の展覧会では詩人のアポリネール旧蔵のアフリカの木像なども展示されていた。

『アヴィニヨンの娘たち』がキュビズム最初の作品と言われるのは、女性たちの身体や顔が多方向から描かれているからである。右下の女性など背中を向けているのに顔は正面を向いている。真ん中下の果物も上から見た構図である。現実を解体して多面的に表現しているという意味でのキュビズムである。現代人の目には見慣れた具象抽象画だが、こういった絵はそれまでになかった。二〇世紀前衛絵画の幕開けを告げる記念碑的作品である。

ただよく知られているようにピカソは比較的短期間で画風が大きく変わった画家である。キュビズムの時代の前には青の時代、薔薇色の時代があり、キュビズムの時代もピカソ研究では四期に分けて捉えられている。で、次が新古典主義の時代で端正な古典絵画に回帰した。そのまま行くのかと思いきやシュルレアリスムの時代になり、名作『ゲルニカ』の政治的主題の時代を経て晩年の子どものような自由自在な画風になっていった。ピカソにはキュビストの時代があったと言った方が正確だろう。

実際『アヴィニヨンの娘たち』を一面的にキュビズム絵画として捉えるのはやや問題がある。なんの知識もなく見ても『アヴィニヨンの娘たち』の迫力は人の心を打つはずだ。なにせ縦横約二・五メートルの大作である。ヨーロッパで蔑視されていたアフリカの仮面を描き、大作に仕上げたこと自体挑発的だ。ピカソはこの大画面に従来にない斬新な方法で五人の女性を描いた。絵をよく見ればピカソが綿密に構図を決め、塗り重ねなども含めて繊細に配色しているのがわかる。意欲的画家による確信的前衛絵画である。

もちろんピカソは一時期キュビストを称した。ただピカソ一人では、キュビズムという絵画運動がこれほど有名にならなかったと思う。キュビズムという絵画運動を前提とすれば、それを代表する画家はジョルジュ・ブラックだろう。

ブラックは当初フォーヴィスム風の絵を描いていたが、次第にセザンヌに私淑するようになり、セザンヌの故郷レスタックに滞在して創作し始めた。セザンヌは印象派の画家だが静物画、特に林檎の絵で驚くべき造型能力と色彩感覚を発揮した。モヤモヤとした印象派のイメージとは反対に、セザンヌの林檎はその本質に肉薄する精緻さである。僕は時々、セザンヌの林檎の絵を通して現実の林檎を見ているような気がすることがある。

セザンヌの対象に食い込むような視線は構図にも現れている。いっけん普通の静物画なのだが、多方向から見た静物を一枚の絵の中に組み合わせた作品がある。このセザンヌの静物画がその後、キュビズムの先駆と言われるようになった。

ブラックはアポリネールに連れられて、一九〇七年に初めてピカソのアトリエを訪れた。アトリエには『アヴィニヨンの娘たち』があった。ブラックは驚愕し、そこから彼の前衛芸術が始まったとされる。ピカソはブラックからセザンヌの思想や技法を吸収し、ブラックは『アヴィニヨンの娘たち』に触発されて前衛絵画に目覚めたのだった。

馬が合ったのだろう、ピカソとブラックは急速に親しくなり、影響を与え合うようになる。今度はブラックに導かれるように、ピカソの大量のキュビズム絵画が生み出された。初めてジャーナリズムにキュビズムという呼称が現れたのは一九〇九年のことである。

パブロ・ピカソ『ギター奏者』

一九一〇年夏 油彩/カンヴァス 縦一〇〇×横七三センチ

ジョルジュ・ブラック『ヴァイオリンのある静物』

一九一一年十一月 油彩/カンヴァス 縦一三〇×横八九センチ

ピカソとブラックの影響関係が濃密だったことは、作品を見れば一目瞭然である。熱心なファンでもピカソ『ギター奏者』とブラック『ヴァイオリンのある静物』が、どちらが描いた絵なのかをパッと言い当てるのは難しいだろう。またギター奏者とヴァイオリンを描いた絵なのだが、対象は粉々に分解され、画家の手によって再構成されている。キュビズム絵画は『アヴィニヨンの娘たち』のように複数視点から対象を描くのではなく、無数の視点から事物を徹底分解して、幾何学的な線と円筒形に再構成する抽象画にまであっという間に進んだ。

言い添えておくと、ブラックも生涯キュビズム絵画を描いた画家ではない。第一次大戦後には彼の心の故郷であるセザンヌに倣ったのか、ちょっと前衛風の、しかしハッキリ事物の形がわかる静物画を描くようになった。ブラックの名を絵画史上に留めたのはキュビズム時代の作品である。

いろいろな美術館や展覧会でブラックの絵を見た人の印象は「なんだか茶色っぽい絵だな」といったものだろう。実際ブラックは晩年まで黒や茶系統の色を好んだ。ただキュビズム時代のモノトーン中心の色遣いは、彼が描く対象の本質に迫ろうとしていたことを示唆している。もちろんそれまでの画家とは違う方法で。その意味でピカソのキュビズム全盛期――分析的キュビズムの時代――の作品は、ブラックから多大な影響を受けている。まあ呆れるほど器用で上手い画家である。

新しい芸術はそれまでの常識を疑うことから始まる。そしてそれは社会の大きな変動と連動していることが多い。ピカソとブラックがキュビズムを始めたのは第一次世界大戦前夜である。十九世紀末から二十世紀初頭は、十八世紀半ばから続いた産業革命が最初の成熟を迎えた時期だった。社会は富んだ資本家と貧しい労働者に分断され不満が渦巻いていた。社会主義への興味がじょじょに高まり、その一方でゴーギャンやアンリ・ルソーなど、ある種のユートピア世界を描く画家が現れた。

絵画にとって最も大事な色彩を排したブラックの絵は、彼が一時期絵画で物(人)はどう描かれるべきなのかを真剣に模索したことを示している。ちょっと哲学めくが、現実存在は人間の言葉や絵によって捉えられる。文化圏ごとに、時には人によって存在は異なるあり方で現象する。多様な現象を同時に描くこと、現実存在に匹敵する絵画存在を生み出すことがブラック的キュビズムだったと思われる。ブラックはギターやヴァイオリンを好んで描いたが対象を凝視しただろう。見つめ過ぎれば色や形は必然的に解体する。様式美を伴ってはいるが、物の多様な現象と存在本質に迫ろうとしたことが限りなく抽象画に近い具象画を生み出した。不穏さを増す当時の社会情勢がそれに拍車をかけた。

よく知られているように、フランスでは文人たちが集うサロンが盛んだった。詩人のアポリネールはキュビズムの良き同伴者だったが、彼が画家たちを引き合わせ、アトリエなどで熱心な議論が交わされた。当時ベルグソンの『創造的進化』が出版されたばかりでそれについても議論が戦わされたようだ。フランスの画家たちの間では決して珍しいことではないが、キュビズムからダダ、シュルレアリスムへと続く第一次世界大戦から第二区世界大戦の前後ほど、文学者や画家が哲学に熱中した時期はない。誰もが新たな社会に対応する新たな思想を求めていた。

ただ断片的に伝わる当時の議論からキュビズムを理解しようとする必要はない。わたしたちはいくらでも絵画から言葉を引き出すことができるが、いくらやっても言葉で魅力的な絵を説明し尽くすことはできない。キュビズムは二〇世紀前衛絵画の土台となったが概ね自発的な絵画動向だった。シュルレアリスムの総帥、というより法皇だったブルトンのように『シュルレアリスト名簿』があって、加入させられたり除名されたりすることはなかった。多くの画家が一時期キュビズムに熱中し、やがて独自の画風に変わっていった。その意味で今回の『キュビズム展』は一九〇七年から二〇年頃に描かれたキュビズム系の絵を集め、画家たちの長い人生の一部を切り取った展覧会である。生涯キュビストを称した画家はいない。

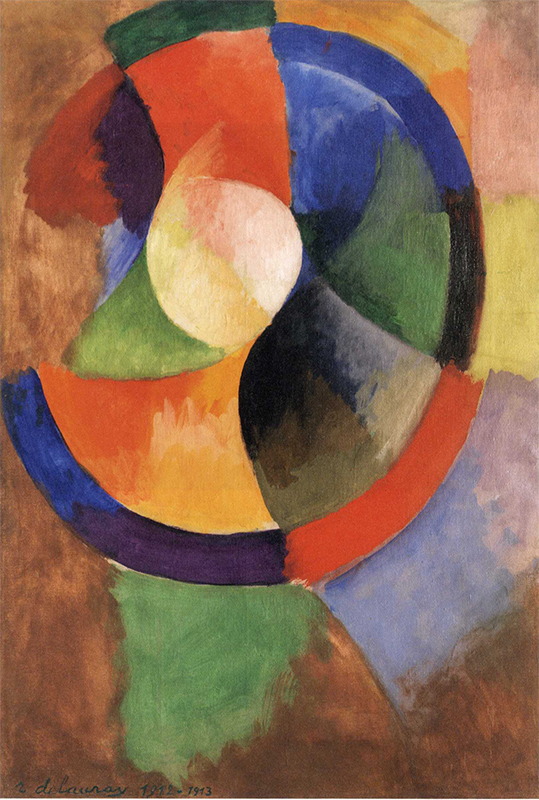

ロベール・ドローネー『円形、太陽no.2』

一九一二~一三年 膠テンペラ/カンヴァス 縦一〇〇×横六八・五センチ

最後にササッと面白かった絵を紹介しておきます。セザンヌやアンリ・ルソー、モディリアーニらのいい作品が来ていたが、ブルトン的に言うと「ルソーは○○においてキュビストである」になってしまうのでやめておくとして、トップバッターはロベール・ドローネー。ドローネーは極彩色の丸を描いた画家というイメージが強いが、一九一〇年代からそれは始まっていたのだなぁと感心してしまった。キュビズム絵画には違いないだろうが、多くの画家にはちょっと偏執的な画題がある。ドローネーの場合は太陽ですな。奥さんのソニア・ドローネーも画家で、まあご夫婦でよく似た絵を描いておられる。

フェルナン・レジェ『タグボートの甲板』

一九二〇年 油彩/カンヴァス 縦九六・五×横一三〇センチ

フェルナン・レジェはカラリストである。ただしモンドリアンのような純抽象のカラリストではなく、どこか有機的な暖かさを感じさせる絵が特徴だ。『タグボートの甲板』は第一次世界大戦後に描かれた。キュビズムが当初の勢いを失って様式化され始めた時期である。レジェはそれを逆手に取った気配だ。こなれた落ち着いた抽象技法で、鮮やかな色中心の絵画を生み出した。

レイモン・デュシャン=ヴィヨン『大きな馬』

一九一四年(一九六六年鋳造) ブロンズ 縦一五〇×横九七×高一五三センチ

デュシャン四兄妹の二番目の兄である彫刻家レイモン・デュシャン=ヴィヨンの作品。デュシャン=ヴィヨンは第一次世界大戦に参戦して感染症に罹患し、四十一歲の若さで亡くなってしまった。『大きな馬』は石膏が一九一四年制作で、兄のジャック・ヴィヨンと末弟のマルセル・デュシャンによってブロンズ鋳造された。パッと見てわかるようにかなり奇妙な作品だ。馬が駆け出す瞬間を抽象的な彫刻にしている。デュシャン=ヴィヨンの作品は少ない。また『大きな馬』のような作品が日本まで運ばれて展示される機会はそれほどないだろう。

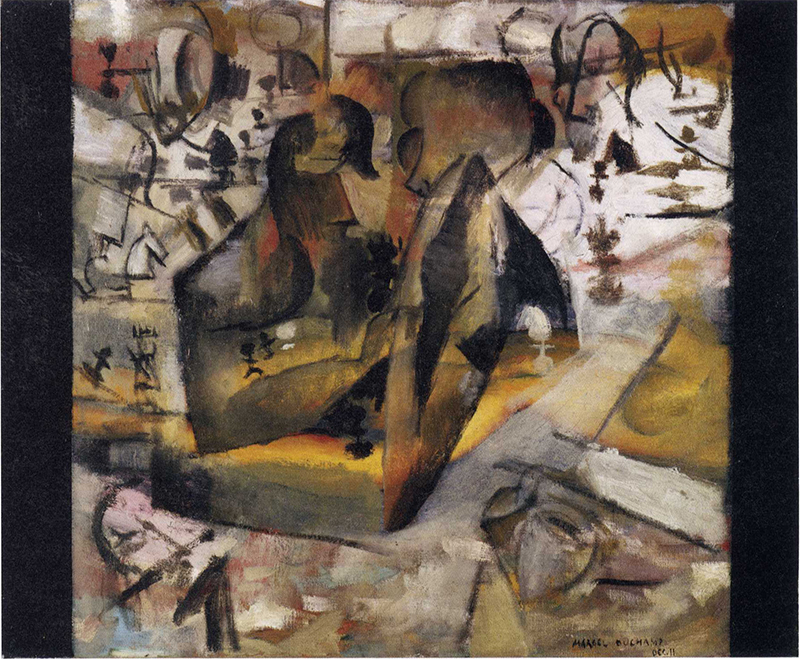

マルセル・デュシャン『チェスをする人たち』

一九一一年十二月 油彩/カンヴァス 縦五〇×横六一センチ

デュシャン兄妹の末弟、マルセル・デュシャンの数少ない油絵『チェスをする人たち』である。デュシャンはチェスの名手だったことでも知られる。デュシャンはほんの一時期だがかなり正確にピカソ=ブラック的なキュビズムを理解・継承していた。兄のデュシャン=ヴィヨンの『大きな馬』と同様、『階段を降りる裸体』などは動態のキュビズム作品である。

ただデュシャンは本質的にダダイストである。ピカソらとは比べものにならない大胆さでアートの常識を打ち壊した。既製品をアートにしたのはデュシャンが初めてである。偉大だがピカソが油絵中心の手の画家だったのに対し、デュシャンは現代にまで続くコンセプチュアル・アートの始祖である。美術史はデュシャン以前と以後に分かれるとも言われる。箱に封じ込めることを好み、その反対に光を通すガラスを好んだ作家でもある。

ル・コルビュジエ『静物』

一九二二年 油彩/カンヴァス 縦六五×横八一センチ

ル・コルビュジエ『静物』は、よく説明を読むとキュビズムの参考作品として展示されていました。一九二〇年代にキュビズムは様式化し、いたずらに複雑化していたが、それに対抗してコルビュジエらがピュリズム(純粋主義)を唱えたのだった。かつてないほど悲惨で初めてヨーロッパ全土が戦場になった第一次世界大戦後に、「ならばいっそすべて壊してしまえ」のダダイズムが起こったわけだが、コルビュジエらはその反対だった。悲惨は終わった、これからは新しく浄化された秩序世界が生まれるのだと考えた。もちろんそこにはコルビュジエの資質が投影されている。

コルビュジエはモダニズム建築の巨匠として知られる。モダニズムは様々に解釈できるが、ヨーロッパでは産業革命の延長上にある新たなテクノロジーが、より機能的で快適な世界を人間世界にもたらすという思想である。コルビュジエが「住宅は住むための機械である」と言ったのは有名だ。『静物』はモダニスト、コルビュジエらしい作品だが、このお方、案外ピカソ的なウネウネした抽象画も描いておられる。いつもスッキリ機能的な空間では落ち着かず、たまには乱雑な世界に浸りたかったのかもしれない。

キュビズムは一九〇七年から二〇年頃にほぼその役割を終え、そこからダダ、シュルレアリスム、ニューヨークダダ、コンセプチュアル・アートやポップ・アートなどの前衛芸術が生まれていった。ただヨーロッパが、パリが世界的芸術の中心だったのは一九五〇年代頃までだろう。第二次世界大戦中にサルトルが『存在と無』を発表し実存主義が世界を席巻することになる。サルトルの存在の不安には二次大戦でヨーロッパが世界の主役から滑り落ちたことへの動揺が確実に反映されている。それは二次大戦後に世界の主役となったアメリカも同じである。アレン・ギンズバーグは一九七三年に長篇詩『アメリカの没落』を刊行した。ベトナム戦争でのアメリカの実質的敗戦が色濃くなった時期である。

ただ文化というものは、その国の経済などが上り調子の時よりも下り坂にかかった時により深く成熟するのではないかと思う。不安が自分たちの足元をじっと見つめさせるのである。そういう意味では今の日本は文化成熟にはうってつけの時期に入っているのかもしれませんね。

(2023 / 12 /22 16枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■