今年の四月に母親が亡くなった。母親が亡くなると凹む。特に男の子はそうだと思う。父親については同性であるせいか、年を取って大人しくなったのを見ると「あんなに理不尽だったくせにしっかりしろよ」と腹が立ってしまうところがある。「僕は恐竜に乗らない」と状況劇場を拒否していた大鶴義丹さんが、劇団新宿梁山泊で唐十郎アングラ劇に参加するになった気持ちがわかる。

ご病気をなさってから唐十郎さんは好好爺になってしまわれた。自然の成り行きで仕方のないことだが全盛期の唐さんの暴れっぷりというか暴君ぶりは凄まじかった。目から鱗が落ちるような暴れっぷりだった。僕もちょっとだけその被害というか恩恵にあずかったがマジびびった。詩人や小説家がいかに大人しい人たちなのかがよーくわかった(野坂昭如さんなどは例外だったようだけど)。大鶴さんは「オヤジ、話が違う」という気持ちで一度は拒否したお父様のアングラ劇に出演なさるようになったのだろう。大鶴さんの方が大柄で背が高く舞台映えする俳優さんだが声は唐さんにそっくりだ。昔の状況劇場のように「いよっ、義丹!」と声を掛けたくなる。

母親が亡くなるといろんなことがわかってくる。永田耕衣さんは九十七歳でお亡くなりになったが全句集巻末に収録された『未完句集 陸沈考』で半世紀以上も前に亡くなったお父さんとお母さんを詠んでおられる。

父恋が母恋なりき梅白し

父母の忌は白梅に任せけり

梅花咲き出したというて泣きにけり

梅花とは何ぞ父母寂しき

或る日父母が居ないと思う梅花かな

梅花永らへて父母と同じき

泣かで泣く梅花挟みの涙かな

初めてこれらの俳句を詠んだときちょっと奇妙な感じがした。耕衣さんは超高齢といっていい天寿を全うされた方だ。百歳にも届こうという老作家にして最後は父母恋しになるのかと思った。ただ親を亡くしてみると耕衣さんの気持ちがよくわかる。たいていの親は子供を愛すだろうが最後まで心配の方が先立つだろう。それに対して子供は呑気なものだ。親の無償の愛は当たり前だと思っている。親を亡くして初めてこの世で自分に無償の愛を注いでくれた存在は両親しかいなかったと気づく。

なお俳句はその性質上、ウエットな人間心理を表現するのに適さない。しかし耕衣師は前衛系の俳句を書く傍ら、なんの衒いも無理もなく折々の自己の感情詠んだ。安井浩司師は年を取るにつれ耕衣師に学ぶものが多いとおっしゃっていたが同感だ。突っ張って生きるだけが人間のあり方ではない。

そんなことを考えていると気が弱くなってしまうので日常復帰の第一弾として骨董屋に出かけた。まあ相変わらず呑気な放蕩息子である。母親が亡くなったと言うと香典を包みそうな骨董屋なので何も言わなかったが新たに唐時代の人物俑を仕入れていた。女官の俑とそれより一回り大きい唐美人の俑だった。教科書の唐時代の解説で必ずと言っていいほど写真掲載されているふくよかな顔と体つきの女性像である。値段が高いという理由だけでなく普段はこういったいわゆる名品系の骨董には心動かない。しかし「実に美しいね」と言って買った。

なんとかお金を工面して持って帰り唐美人を眺めていて「ああ、俺は老いたな」とつくづく思った。もう六十歳の還暦を過ぎたのだから老いたもなにもありゃしないわけだが、人間外見ほど内面は老いないものだ。「老いた」というのは精神的な老いである。

杓子定規な言い方をすれば美に屈した。唐美人はどこから見ても美しい。そういう美に屈する心性を僕はどこかでずっと拒否してきた。しかし唐美人に心の隙を衝かれた。物は高くても安くても金を出せば買える。だが買った物で買い手の心性が試されてしまうのが骨董の面白いところであり怖いところだ。コレクションを見ればその人の性格までわかる。

申しわけないのだが僕は柳宗悦があまり好きではない。日本民藝芸術の立役者であり特にコレクターとして超一流だったのはわかっている。だが柳さんにかかるとなんでもかんでも〝美〟になってしまう。美を見つけるのが柳さんの仕事だったと言えるほどだ。

ただ美は醜を含むから美なのだ。柳さんは決して庶民芸術に生活の苦や必死の金銭の営みを見なかった。どこかに美を見出しそれに屈してしまう。志賀直哉らのかつての仲間たちが「また柳の美が始まった」といった感じでじょじょに距離を取っていった気持ちがわかる。小説などを書く作家にとって柳宗悦的な平板な美などこの世にあるわけがない。

唐美人の俑はいわゆる〝まともな骨董〟で骨董は読むものだからいずれそれについて書くだろう。ただ唐美人に心の虚を衝かれたことで逆に自分の骨董買いの姿勢がハッキリした。もう迷うことはないだろう。要するにつくづく骨董は名品を買う方が簡単だと実感した。

いい味だね、この景色が素晴らしい、美しいねと名品を巡る言葉は単調だ。しかし骨董に興味のない人はもちろんのこと、骨董好きでも「なんじゃこりゃ」と呆れるような骨董を買い自分のコレクションとして公開するには強い精神力がいる。そういった精神力を失ったら俺は名品ばかり探すようになるんだろうなと思った。しかしそうなったら骨董買いだけでなく自分が書く文章もひたすら下降線をたどってゆくだろう。

『言葉と骨董』のバックナンバーを読んでいただければわかると思うが僕は本質的に名品を必要としていない。少なくともまだ気力を維持できる間は美に屈したくない。しょうもないもの、骨董とは言えないような物の方が燃える。またそうでなければならない。

唐美人の俑をすっ飛ばして何かそんな下らない骨董はないかなと考えていたらあった。探し物をしていて偶然出てきた。これが僕の社会復帰を助けてくれるだろう。

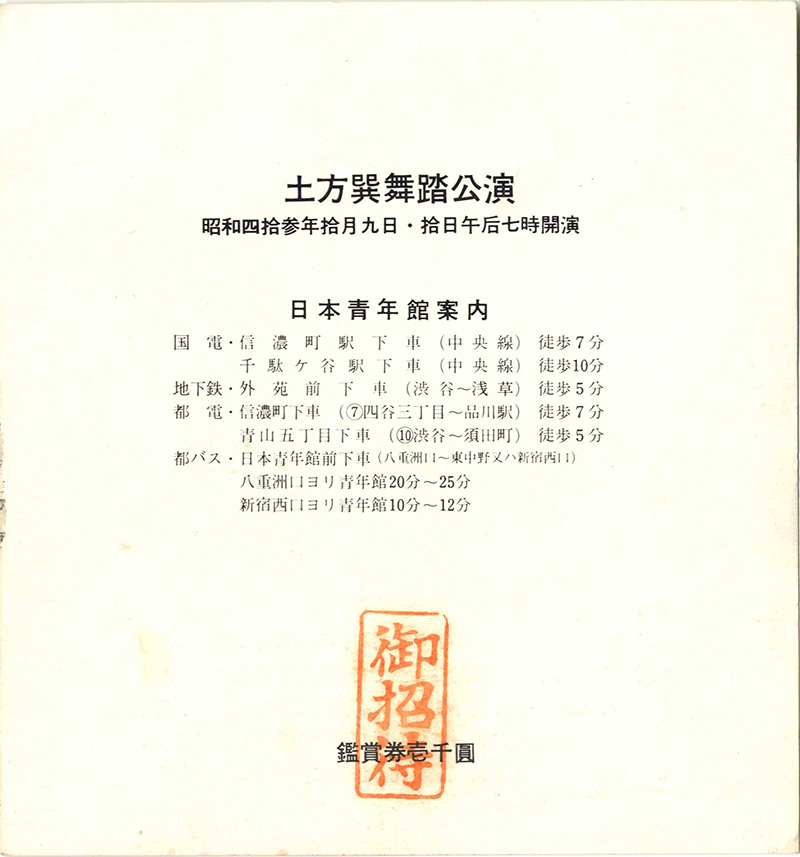

土方巽舞踏公演『土方巽と日本人―肉体の叛乱』チケット 表裏

昭和四十三年(一九六八年)十月九日・十日 於・日本青年館

公演名は書いてないが昭和四十三年(一九六八年)十月九日・十日に東京神宮前の日本青年館で上演された土方巽舞踏公演『土方巽と日本人―肉体の叛乱』チケットである。舞台美術は中西夏之、ポスターは横尾忠則。今や伝説になった舞台であり、実質的な暗黒舞踏嚆矢となった舞踏である。値段を付けようと思えば付くだろうがまあゴミみたいな骨董(スーブニール)である。

土方さんの舞台はいつも大赤字だった。この公演だったか別の公演だったか忘れたが、公演直前まで会場費が払えず、会場の管理者から「払わないなら幕を上げさせない」と脅されて客席に帽子を回してカンパを募ったという逸話もある。このチケットも「御招待」券。ほとんどの観客が招待客だったはずだ。

多額の舞台費用は土方さんの奥さんの元藤燁子さんが捻出した。元藤さんのお父様がアスベストの輸入で財を成したので土方さんの舞踏の拠点はアスベスト館と名づけられた。アスベストというと僕らはすぐに健康被害を思い浮かべる。当初アスベスト館という名前には禍々しさがなかったわけだが、アスベスト被害が報道されるにつれ「なんでこんな名前をつけた?」という感じになっていった。土方さんの暗黒舞踏、言うまでもなく禍々しい。まったくもって神に選ばれたかのような舞踏家である。

二十代の一時期、狂ったように暗黒舞踏に熱中していた時期がある。理由は当時僕が更に熱中していた自由詩に通じるものがあったからである。自由詩の歴史を溯れば一目瞭然だが自由詩は日本文学におけるパイロット文学である。そもそもの始まりが欧米詩の翻案なのだから当然だ。いち早く欧米思想や文学潮流を取り入れそれを日本語に移植(ローカライズ)するという重要な役割があった。モダニズム、シュルレアリスム、未来派、ロシア・アヴァンギャルドなどを真っ先に取り入れたのは自由詩である。

萩原朔太郎『月に吠える』が僕らの自由詩の父であり、朔太郎以前の北原白秋らまでの文語詩が自由詩の祖父である。ただこれも自由詩の歴史を振り返れば明らかだが、この文学ジャンルでは極端な試みを為さなければ優れた仕事をしたことにならない。簡単に言えば自由詩は同時代の前衛文学であることを宿命付けられている。僕が二十代の頃、前衛とは戦後詩であり現代詩のことだった。

ただ二十代の頃――一九八〇年代半ばから後半だが――僕は近い将来戦後詩と現代詩の文学潮流の力は霧散するだろうと予感していた。そうなれば自由詩は日本文学で尊敬を失い凋落する。しかしそんなことにはならないだろう、誰かが、もっと言えば僕より年長の当時第一線で活躍していた詩人たちがなんとかしてくれるだろうと高を括っていた。ただすべて他人任せにしていたわけではなく自分でも自由詩の行方を探っていた。その大きなヒントに思えたのが暗黒舞踏だった。

暗黒舞踏、正確に言えば土方巽の暗黒舞踏は考え得る限り最も極端な舞踏表現だった。土方さんの愛弟子の芦川羊子さんに「舞踏家はどうして長髪かスキンヘッドなんですか?」と質問したことがある。即座に「舞踏家の髪は長いか無いかどちらかだ、中間はない」という答えが返ってきた。その通りで土方暗黒舞踏に中庸などなかった。

急いで言い添えておけば、僕は土方さんの舞台を見たことがない。土方さんに興味を持ったのは彼の晩年でちょうど遺作になった『東北歌舞伎計画』が上演されていた。土方さんは演出で芦川羊子さんらの弟子が踊った舞台である。確か最初土方さんの故郷秋田で上演され東京でも上演される予定だったのでそれを見に行こうと思っていた。が、その直前に土方さんは亡くなってしまった。吉岡実さんは土方さんと親しかったので彼にお願いすれば土方さんや高柳重信さんとお会いすることができたはずだが興味を持つ時期がほんの少し遅れて叶わなかった。当時僕は現代詩手帖編集部にいて共同通信社から土方巽さんが亡くなったので写真を借りたいという電話があり、それを用意した。

ただ土方没後のいわゆる暗黒舞踏界には一種異様な熱気があった。元藤さんのアスベスト館が何度も土方回顧展のようなものを開催しておられそこで過去の舞台映像を見た。

初期の『肉体の叛乱』が激しい動きの舞台だったことはよく知られている。土方舞踏について語られ尽くしていることを繰り返してもしょうがないので端折るが、土方さんが欧米のバレエやモダンダンスのアンチテーゼとして暗黒舞踏を創出したのは確かである。ただ土方暗黒舞踏は〝アンチ〟では終わらなかった。土方さんは同時代の詩や小説、アートの前衛運動に呼応してまだ誰も為し得ない、形にし得なかった未踏の舞踏を探求していった。土着性といったことは初中期の土方舞踏以外に当てはまらない。

土方さんは「肉体は経験を超えない」と言った。「舞踏とは突っ立った死体である」という言葉や晩年よく口にした「衰弱体」も同じ事柄を意味している。土方舞踏の集大成は『四季のための二十七晩』だがここで土着性の探求や欧米舞踏へのアンチは試み尽くされた。それ以降は不可能の探求になる。土方の踊りはじょじょにスローモーションのようになり遂には自分では踊らなくなった。比喩的に言えば動かない、踊らない舞踏になった。踊らない舞踏など語義矛盾だがそうとしか表現しようがない。「肉体は経験を超えない」からである。

人間の肉体は経験で覚えている動き、可動域の中での動きしかできない。それを破ろうとしても限界がある。しかし動きを洗練させれば欧米モダンダンスに近づいてしまう。土方さんが犬の静脈に嫉妬し身体障害者の動きに魅了された理由がそこにある。ただそういった動きを舞踏に取り入れていってもやはり肉体は経験を超えてくれないのである。

最晩年の『東北歌舞伎計画』は衝撃的だった。アスベスト館の女性舞踏家集団「白桃房」をメインダンサーにした舞台だったがほとんど能や歌舞伎を思わせた。あからさまな様式美の舞台だった。舞踏家が足を上げそれを床につけるまでに永遠の時間が流れるかのように感じられた。大げさに言えばそれは〝前衛〟の行く末を示唆していた。

前衛は基本的に未踏の表現を追い求める芸術運動である。ダダやシュルレアリスムも当初はそんな芸術だった。それはまず既存の芸術様式、常識的表現を壊すことから始まる。その意味で一種の革命である。ただ永久革命など起こしたくても起こしようがない。革命の混乱と新たな表現の創出はいずれそれまでのぶ厚い芸術表現の歴史に吸収されてゆく。革命の後に何が変わったのかが最も重要な問題となる。それは舞踏に限らず詩でも小説でも絵画でも同じである。

吉岡実や加藤郁乎、澁澤龍彦らのように前衛の渦中にいた作家たちはある意味幸せだ。壊すものがたくさんあり、新たな表現が無尽蔵にあると感じられた時期が確実にあった。郁乎の当時の日記『自治領誌』を読めばはっきりそれがわかる。郁乎は俳人ということになっているが当時は小説なども手がけるマルチジャンル作家だった。また俳人たちとの付き合いも密ではなかった。土方らとの付き合いの方がよほど面白かったのである。

人間は生まれてくる時期を自分で選べないから、僕が詩を中心とした芸術に魅了された時期は前衛の終焉期だった。戦後詩も現代詩も暗黒舞踏もアングラ演劇もすでにその盛りを過ぎて終わりかけていた。Nextが喫緊の課題として追い求められなければならない時期だった。

土方舞踏が伝説となっているのはその舞台上演回数が極端に少ないからでもある。土方舞踏は一回性の試みであり同じことを二度繰り返さなかった。それが前衛の基本姿勢でもある。この姿勢は土方没後の数年間は維持された。土方没後に起こったのは革命を維持するのか、Nextを模索するのかの動向だったと言っていい。暗黒舞踏の歴史の中で最も舞踏家たちの上演回数が多かったのは土方没後の数年間だったのではなかろうか。

岩名雅記さんの一本足で立ち続ける舞踏は衝撃的だった。舞台が開くとほぼ全裸で腰布だけの岩名さんがつま先立ちで一本足で立っている。ゆらゆら揺れ続ける。観客はどうなるんだろうと見続ける。しかし何も起こらない。ただつま先立ちで一本足で揺れ続ける。じょじょに時間の感覚がなくなってゆく。一時間経ったのか三時間たったのかもわからない。突然岩名さんが舞台に倒れる。手で防御姿勢を取ることなく大きな音を立て顔から舞台に倒れて暗転。照明が灯されると正座した岩名さんが床に頭をつけて「ありがとうございました」と呟くように言って終演。

あるいは芦川羊子さん率いる女性舞踏家集団白桃房の舞台。幕が開くと全身白塗りでいわゆるTバックだけの女性たちが客席にお尻を向けて並んでいた。芦川さんの舞踏は天沢退二郎さんが「足が地面から三センチくらい浮いている」と言ったように異様な雰囲気に包まれていた。東洲斎写楽の浮世絵から出てきた幽鬼が徘徊しているようでもあった。僕が見た白桃房や芦川さんの舞踏の動きは緩やかだった。様式美があった。ただ結果を言えばそれが土方暗黒舞踏を超えた新たなNextの舞踏にまで昇華されることはなかったと思う。

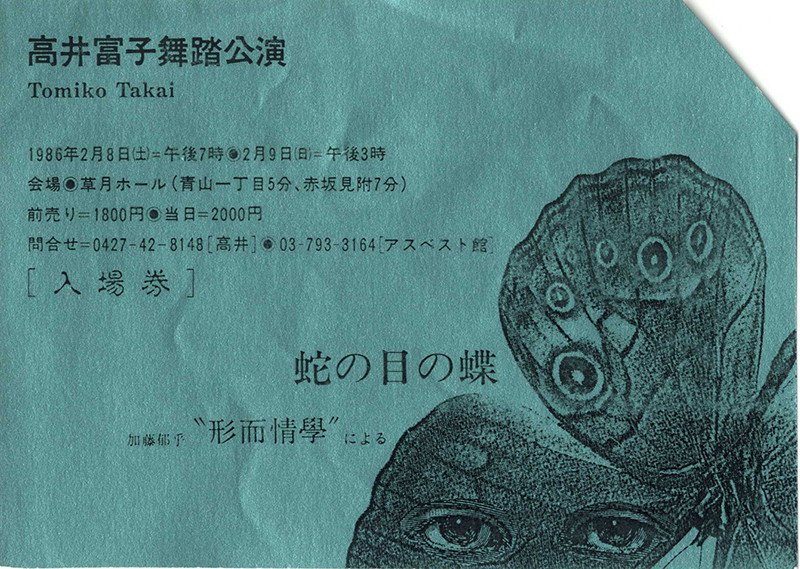

高井富子舞踏公演『蛇の目の蝶―加藤郁乎〝形而上學〟による』チケット

昭和六十一年(一九八六年)二月八日 於・草月ホール

同公演で配布された土方巽、加藤郁乎、高井富子執筆のパンフレット

土方は昭和六十一年(一九八六年)一月二十一日に亡くなったので土方没後ほぼ最初の暗黒舞踏公演だった。

あらゆる芸術動向と同様に土方暗黒舞踏派も一枚岩ではなかった。作家はすべからく個性の強い集団だから緩やかに土方を中心としながら独自の表現を追い求めていた。麿赤児さんは土方門下だけでなく唐十郎状況劇場の俳優でもあったから大駱駝館の舞台は舞踏と演劇を織り交ぜた独特のものだった。ジャーナリズムの世界で一時期白虎社が持て囃されたこともあるがそれはコマーシャル暗黒舞踏を感じさせた。この直観は多分正しいと思う。土方直系と言える岩名雅記、芦川羊子、高井富子さんらの舞踏を見ていればそれがわかったはずである。土方直系の舞踏家の踊りには絶望を前提とした様式美があった。が、白虎社に感じたのは土方暗黒舞踏の様式化だった。はっきり言えばなんちゃって暗黒舞踏の雰囲気が漂っていた。

ポスト土方暗黒舞踏で最も強く印象に残っているのは田中泯さんである。現在は俳優として大活躍なさっているが彼の舞踏は攻撃的だった。ほとんど狂気を感じさせた。そして泯さんは暗黒舞踏について語らなくなった。「暗黒舞踏は終わった」とはっきり口にしたのは泯さんだけかもしれない。

泯さんの苦しくも筋の通った道行きは暗黒舞踏自体のある種の終着点を示唆していると思う。血湧き肉躍る革命の時代は去り徒手空拳の前衛ではなく、表現の根源に溯って新たな表現を生み出さなければならないということである。それが限界に達すればまた革命が起こるだろう。芸術史はそれを繰り返している。

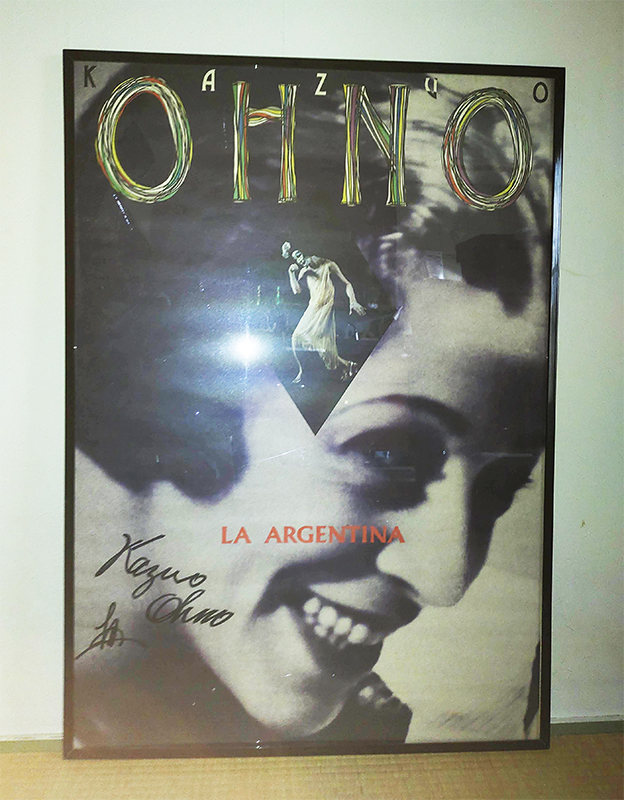

大野一雄舞踏公演『ラ・アルヘンチーナ頌』サイン入りポスター

平成三年(一九九一年)十二月六日 於・藤沢湘南文化台センター市民シアター

土方没後の暗黒舞踏界の中心になったのは大野一雄さんだ。ただ彼は生粋の暗黒舞踏家ではなかったと思う。僕は大野さんに何度もインタビューしたが(『御殿、空を飛ぶ』収録)、氏ははっきりと「私は暗黒舞踏家ではないと思う」とおっしゃった。この発言は校正段階で削られてしまったが大野さん自身の認識ではそうだったろう。

大野さんの舞踏は土方巽の出現で独自のものになった。大野さんは土方演出の舞踏で頭角を現したと言ってもいい。ただ大野さんは生粋のダンサーだった。大野さんはインタビューで「悲しいだけじゃダメなんです。悲しくて悲しくて溶けてしまわなければ悲しみではないんです」という意味のことをおっしゃった。大野舞踏の特徴は全身全霊を注ぎ込んだ憑依抒情だった。土方さんは舞踏家ではほとんど大野さんだけを尊敬し別格扱いした。それは大野さんが土方にはない愉楽の肉体を持つダンサーだったからである。

大野さんのインタビューは一部を「現代詩手帖」に掲載してジャーナリスティックに「舞踏神は語る」というタイトルを付けた。発売されると即座に吉岡実さんから電話がかかってきた。笑いながらだったが「舞踏神は土方巽だけだよ」と強い口調でおっしゃった。大野さんが暗黒舞踏の中心ではなかったことがよくわかるだろう。日本人独自の舞踏の探求から始めて肉体には表現不可能な舞踏を一途に追い求めたのは土方さんだけだったと言ってよい。

当時のパンフレットやチケット、「アスベスト館通信」や土方さんの講演録レコード「慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる」などもあるはずだがどこにしまったのかわからず出てこない。ただ当時のスーブニール的な物を見ると前衛の時代が終わり停滞が始まった時代の状況が鮮やかに甦ってくる。

暗黒舞踏に熱中していた時期、僕は演劇を毛嫌いしていた。「決まり切ったセリフを言うぬるい舞台なんか観てられるか」と思っていた。一回性の土方暗黒舞踏に忠実だったわけだ。しかし徐々に唐十郎状況劇場を中心とするアングラ演劇に興味がシフトしていった。唐演劇はこんがらがったアリアドネの糸である。その糸を辿れば人間の無意識層に食い込むことになる。しかもそれが目に見える形で演じられる。

一つの文化動向の中でNextを示唆する試みは常に(当時の)遅れてやって来た青年によって担われる。暗黒舞踏系で言えば土方門であり寺山修司の後継でもあった唐十郎がそれを担った。前衛俳句のポストを担ったのが、やはり遅れてやって来た青年安井浩司だったのと同様である。彼らについてはまた別の機会に書くこともあるだろう。

最近人間の死についてよく考える。死は無である。まったき意味での無である。死によって一個の人間が持っていた肉体的思想は失われる。完膚なきまでに霧散する。そして肉体に裏付けられない思想はすべて無駄だ。一人の人間の死によって一つの思想が失われるわけだがそれを少しでも取り戻し感受しようとすれば依り代が必要だ。それは古ぼけた一枚のチケットでもいい。

では文化は一種の呪術を含むのか。その通り。芸術は呪術を含む。呪術の秘儀のない芸術など面白くもなんともない。ただそのための依り代は美しくなくてもよい。理知的に書いたが暗黒舞踏はまごうことなき呪術だったと思う。亡くなった母や姉が現れ疥癬で皮膚を覆われた人が徘徊し狂犬病の野良犬が歩き回るおぞましくも懐かしい世界だった。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2023 / 6 / 10 23枚)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の評論集 ■

■ 土方巽関連の本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■